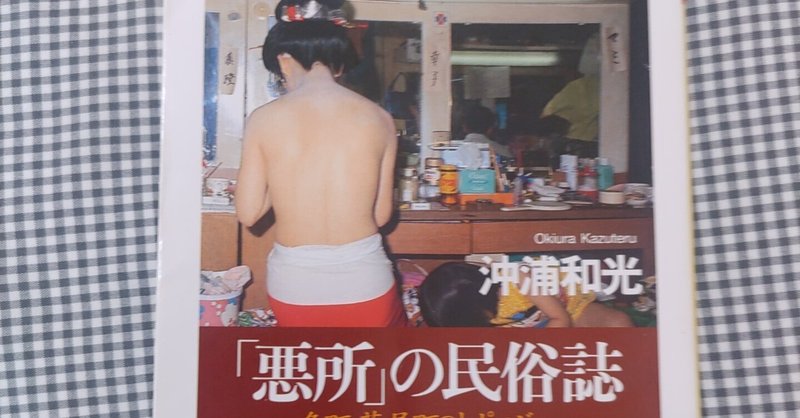

遊女、悪党、芸能者(『「悪所」の民俗誌』感想)

表題の本を最近読みました。

遊女/歌舞伎者/悪党といった、「士農工商」の身分制度の外側の人々に注目し、日本史を捉えなおす試みのようです。

「士農工商」の身分制度の外側というと、どうしてもその生活の悲惨さをイメージしがちですが、現代において人気の職業となっている「芸人」や「AV女優(広義の売春婦)」が、近世以前はそうした人々が主になる職業であったという指摘には驚かされました。

(近世以降の消費文化の隆盛に伴って、職業が多様化し、旧来の身分制度には当てはめることができないような(平民がなるのか、賤民がなるのか分からない)職業が増えっていったようです。)

以下面白かった箇所をまとめておきます。

1.遊女

遊女は遊郭にいる女のことで、今風に言うと「売春婦」でしょう。古代において遊女はその独特の神秘性もあって、天皇を始めとした貴族階級からも愛されることが多く、女房(≠正妻)となることもあったらしいです。

今のように結婚は自由恋愛に基づくものではなく、その第一義は「血縁の連続性〔家を継ぐ種を育てる〕」でした。そうした実利的な関係の「地女」と対比される形で、「遊女」は性の聖性を体現する存在と考えられていたようです。

平安期では、天皇・貴人と交友し相枕した遊女は数多くいた。その当時は「性」を大自然の神々の粋な計らいと考える太古からの思想が、なお色濃く残っていた。歌舞に優れ、容姿素晴らしく、交合の術に長けた遊女たちは、その体内に〈聖〉性を宿していると見られていたのである

天皇や貴人だけではなく、武人(武士の棟梁)も戦陣に遊女を引き連れていたようで、『平家物語』に記述があります。

今でいう「従軍慰安婦」ですが、著者曰くそれは単なる戦争状態における「ストレス発散」というよりは「戦いで血に染まった体を清めるために遊女が必要だったのではないか」と推察します。

(従軍慰安婦の「新解釈」だなと思いました。許されるかどうかはともかく。。。)

天与の呪力を秘めた女と肌を接触させることによって、生存の根源にある <気>を高めようと考えたのではないか。戦場での殺し合いは、人間の動物性がナマで露呈される場であった。

その後、朝廷において儒教的な男性中心主義、バラモン主義的な密教的仏教が広まるにつれて、女性が「不浄」と考えられるようになり、国家権力の中枢から疎外されるようになり、遊女がおおっぴろげに寵愛されることは少なくなったものの、貴族・武士といった高い身分の人間は「悪所」に足を運び、そのエネルギーを得ようとしたのです。

2.悪所

悪所は「身分ごとに区分された居住地とは異なる、一種独特な都市空間」と定義されています。

(1)身分制度の埒外

→入場に身分を問われない

(2)非日常的で匿名性の高い空間

→実名で交わらない

(3)境界性、周縁性を帯びた地域

→カオスな空間

(4)遊女、役者が理想の存在として憧れの的になる

→既存の秩序において劣位なものが優位になる、価値転倒の場所

書いていて気付いたのですが、これはある程度古き良き「インターネット」に当てはまる(そうであるべきとされた)条件かもしれないですね(既存の社会秩序の「外」としてのサイバースペースを目指したインターネット)。

悪所(盛場)の具体的な場所としては、「新世界界隈」があげられるようです。

貧民地「釜ヶ崎」、色町「飛田」、歓楽街「新世界」、仏教街「天王寺」は、新世界を中心に2キロメートル圏内にあり、独自の文化圏を築いているようです。

(僕は大阪に30年ぐらい住んでいるのですが、正直あまりなじみないですね。「キタ(梅田)」の方がなじみがあります。時代ですかね。)

3.著者である沖浦和光について

著者の沖浦さんは、著名な左翼だったらしいですが、少なくともこの本に限って言えば、とくに党派的なものではなかったと思います。

ただ、アウトローの系譜として「婆沙羅(ばさら:室町時代)→歌舞伎者(江戸時代)→70年代全共闘」が挙げられていたり(その評価はアンビバレントだが)、天皇と遊女の関係に関する下記のような記述もあるので、問題意識はやはり左翼的なのだと思います。

宮廷に入った遊女たちは、「聖なる」天皇と結びつくことによって「聖別」された身になったわけではない。…その政治的な衣を一皮剥げば、俗人と五十歩百歩である天皇に、他者に聖性を付与するような宗教的呪力はない。…ヒトに、〈聖〉性を付与するものがあるとするならば、それは大自然の神々である。

面白い本で勉強になりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?