米国の宇宙開発の歴史ー冷戦が導いたNASAの設立と月面到達の成功ー

天地人は、衛星データを使った土地評価コンサルを行っているJAXA認定ベンチャーです。地球観測衛星の広域かつ高分解能なリモートセンシングデータ(気象情報・地形情報等)や農業分野の様々なデータを活用した、WebGISサービス「天地人コンパス」を提供しています。

Tenchijin Tech Blogでは、宇宙に関連するさまざまな最新情報を、天地人のエンジニア、研究者、ビジネスリーダーが一歩踏み込んで解説します。

今回のテーマは、米国の宇宙開発の歴史です。

人々は昔から宇宙に夢を抱いてきました。現在では人類が月面に到達することさえ現実のものとなっていますが、宇宙への進出は決して容易なことではありませんでした。その道のりは長く困難なものでした。

この記事では、冷戦時代から現代に至るまでの米国の宇宙開発の歴史を辿ります。冷戦の緊張状態は米ソ間の宇宙競争の技術革新を促し、NASA(アメリカ航空宇宙局)の設立や、スペースシャトル計画のような画期的な取り組みが生まれました。また、米国の宇宙開発史を語る上では欠かせない、チャレンジャー号やコロンビア号の事故を教訓とした安全性の向上、ISS建設における国際協力の重要性、アジア系米国人として初めて宇宙飛行をしたエリソン・オニヅカ氏についても紹介します。

これらの出来事が現代の宇宙探査へと進化する過程を、時系列に沿って解説していきます。

スプートニク・ショックとNASAの設立

1957年、ソ連がスプートニク号を打ち上げたことは、冷戦下の米国に大きな衝撃を与えました。米国は自国の技術力と国際的な優位性に自信を持っていましたが、ソ連が人類初の人工衛星を打ち上げたことで、その自信は打ち砕かれました。敵対関係にあったソ連が宇宙開発において驚異的な成果を挙げたことは、米国が宇宙開発競争において遅れを取っていることを示し、国内でのソ連に対する敵対心をさらに煽ることにもなりました。政府は警戒心を募らせ、宇宙開発競争への本格的な参入を決断し、1958年にはNASA(アメリカ航空宇宙局)の設立へと繋がります。

なお、スプートニク号を含む世界各国の初めての衛星に関しては、以下の記事で解説しています。ぜひご覧ください。

https://note.com/tenchijincompass/n/nc2c7bed8ede5

スプートニク・ショック

1957年10月4日、ソ連の発表が冷戦の行方を劇的に変えることとなります。

ワシントンDCのソ連大使館で開催された国際科学会議のレセプションで、ハーゲン博士はソ連の科学者たちと人工衛星の打ち上げについて話していました。彼が指揮する米国のヴァンガード計画は、遅延と予算超過に悩まされていました。会議中、ソ連が数週間以内に衛星を打ち上げる可能性が示唆されていましたが、その答えはすぐに明らかとなります。

ニューヨークタイムズの記者が、ソ連が世界初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げたと報じたのです。スプートニク1号は小さなアルミニウム球体で重さはわずか183ポンドでしたが、その打ち上げは大きな衝撃を与えました。このニュースは会場を騒然とさせ、ハーゲン博士はソ連が先んじたことに対して米国がどのように対応すべきかを問われました。

「スプートニクの夜」を経て、米国は大きな動揺に包まれました。スプートニク1号の打ち上げは米国社会に「スプートニク以前」と「スプートニク以後」という新たな時代区分を生み出し、宇宙時代の幕開けを告げることになります。スプートニク1号の打ち上げから1ヶ月も経たないうちに、ソ連はさらにスプートニク2号に犬のライカを乗せて打ち上げ、再び世界を驚かせました。

スプートニクに対する米国の反応

1950年代、科学技術の進歩やソ連との競争、宇宙飛行に関する世論の変化により、宇宙計画への支持が高まります。スプートニク・ショックを受け、米国ではソ連に遅れをとったことに対する不安と批判が高まりました。特にアイゼンハワー政権への非難が強まり、政府は迅速に対応する必要がありましたが、宇宙活動の資金不足と組織の問題が明らかになりました。政権は信頼回復のために、1957年12月にヴァンガード計画のロケットを試験打ち上げしましたが失敗に終わります。ロケットの飛行準備に取り組んでいたハーゲン博士は士気を失い、二度と重要な役職に就くことはありませんでした。

その後、陸軍のエクスプローラー計画が掘り起こされ、1958年1月に「人工衛星エクスプローラー1号」が打ち上げられました。米国科学アカデミーで成功が発表されるとヴァンガード計画も加速し、1958年3月にヴァンガード1号が軌道に乗りました。これにより、米国は再び宇宙開発競争で存在感を示しました。

NASAの誕生

ソ連のスプートニク打ち上げ成功に対するアイゼンハワー政権への非難は、エクスプローラー1号の打ち上げによって多少和らぎましたが、政府の構造改革を促しました。

1958年2月、大統領はPSAC(大統領科学諮問委員会)を招集し、新しい宇宙飛行組織の計画を立案するよう依頼しました。PSACは議会と協力し、宇宙探査に関するすべての非軍事的取り組みを、NACA(国家航空諮問委員会)の管轄下に置く提案をします。NACAは、1915年に米国の航空発展を促進するために設立された組織であり、民間機関でありながら軍とも緊密な協力関係を持ち、1950年代には宇宙関連の研究やエンジニアリング分野にも進出していました。

大統領は勧告を受け入れ、NACAを「航空宇宙活動の計画、指揮、実施」という幅広い使命を負う機関NASA(アメリカ航空宇宙局)に拡大する法案を策定します。これにより、大統領が任命する長官がNASAを率いることとなりました。

1958年に議会はアメリカ航空宇宙法を可決し、法制化しました。

NASAは、スプートニク1号の打ち上げから1年も経たない1958年10月1日に正式に業務を開始し、最初の任務として有人宇宙探査プログラムの開発に着手しました。

スプートニク・ショックからNASAの設立に至るまでの過程は、米国の宇宙開発の歴史において重要な転機となりました。これにより、宇宙開発競争が激化し、科学技術の向上が急速に進展しました。

NASAの設立は米国が宇宙探査において主導的な役割を果たす礎を築いたのです。

国際秩序のリーダーシップを巡る米ソ宇宙開発競争について

国の領域は、領土と領海、その上方に存在する領空で構成されます。そして、宇宙は国際公域の公空と領空の上方に位置します。人類がこれらの区域で活動するはるか以前から、宇宙空間や天体の存在は認識されていました。1900年代に入ると航空機が発明され、国の領土と領海の上方に一定の「空域」の存在が認められます。しかし、その上方の「宇宙空間」については依然不明のままでした。

宇宙開発が進む中、「宇宙空間」の法的地位に関する問題が浮上します。米ソ両国が宇宙開発を推進しながらも、その法的枠組みについては定まっていませんでした。国際連合は、「宇宙空間」の平和利用を促進するために、宇宙法の制定に着手しました。そして、1966年の国連総会で宇宙条約が採択され、宇宙開発の枠組みが整備されます。この条約により、「宇宙空間」は平和利用のために開放されることが明記され、宇宙開発における国際協力の基盤が築かれました。

こうして、米ソ両国の宇宙開発競争を経て、国際社会は宇宙の平和利用に向けて歩み始めます。この時期の宇宙開発は、技術革新や政治的な敵対関係の中で進展しましたが、その成果は世界中の人々に希望をもたらし、宇宙法の整備にも貢献しました。

有人宇宙開発の歴史

宇宙開発の歴史は、人類の探求心と技術の進歩によって発展してきました。

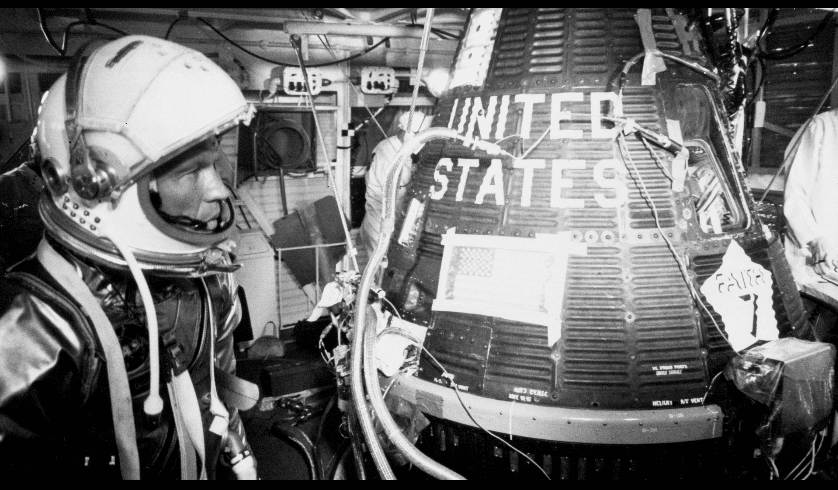

1961年、ソ連のユーリ・ガガーリンが宇宙飛行士として初めて宇宙へ旅立ち、人類は宇宙に足を踏み入れました。その後、米国のマーキュリー計画が始まり、ジョン・H・グレンが有人宇宙飛行で歴史に名を刻みました。マーキュリー計画は、宇宙開発の第一歩として、多くの困難に直面しながらも、人類の宇宙探査の可能性を示しました。

以降、ジェミニ計画やアポロ計画など、さまざまな有人宇宙飛行が行われ、月面着陸やスペースシャトルなど、目覚ましい成果が挙げられます。特に、1980年代から現代にかけてのISS(国際宇宙ステーション計画)は、人類の宇宙探査に新たな時代を切り開きました。ISSは、世界各国の協力によって建設された地球周回軌道上にある宇宙ステーションです。これまでに数々の実験や研究が行われ、人類の宇宙探査の拠点として重要な役割を果たしています。

ここでは、マーキュリー計画からISSの建設までの間に起きた出来事や技術の進歩を紐解きながら、米国の宇宙開発の歴史をたどっていきます。

マーキュリー計画

・有人ミッション:6

・計画年数:5年 (1958-1963)

マーキュリー計画は、米国初の有人宇宙飛行計画で、主に以下の目的がありました。

1. 有人宇宙船を地球周回軌道に乗せる。

2. 宇宙環境での人間のパフォーマンス能力と機能能力を調査する。

3. 人間と宇宙船を安全に回収する。

計画は有人衛星カプセルで弾道飛行を行い、その後人工衛星軌道で地球を周回する二つの段階で進められました。宇宙船は1名の宇宙飛行士を乗せる小さなカプセルで設計され、7人の宇宙飛行士が選ばれました。当時、宇宙空間での人間の生存可能性は未知の領域であり、ロケットの加速度や無重量状態、宇宙放射線、孤独な環境下での精神状態などを初めて調査する目的もありました。

1961年5月5日、アラン・B・シェパードが米国初の弾道飛行に成功し、続いて1962年2月20日には衛星船「フレンドシップ7」が初の軌道飛行を達成しました。1963年5月15日には「フェイス7」が地球を22周して帰還し、マーキュリー計画は終了します。

6回の宇宙飛行が行われ、そのうち2回は弾道飛行、他の4回は軌道に乗り地球を周回しました。

NASAはマーキュリー計画から多くのことを学び、その後、2人乗りのジェミニ計画が始まります。

ジェミニ計画

ドッキング アダプター (ATDA) 出典:NASA

・ミッション:12

・計画年数:5年(1961-1966)

1961年、ジョン F. ケネディ大統領はNASAと国に向けて、「1960年代の終わりまでに人類を月面に着陸させ、安全に地球に帰還させる」という目標を提示しました。この目標を達成するために、NASAはマーキュリー計画からアポロ計画に至る技術と経験を培うジェミニ計画を提案しました。ジェミニ計画は、2人乗りのカプセルを使用するため、「双子」を意味するラテン語にちなんで名付けられました。

ジェミニ計画は、マーキュリー計画とアポロ計画をつなぐ重要な役割を果たします。主な目的は、地球軌道上での機器や操作手順のテスト、そして将来のアポロ計画に向けた宇宙飛行士と地上要員の訓練でした。最初のジェミニ1号は無人で、タイタン2ロケットとジェミニ宇宙船の互換性をテストしました。続くジェミニ2号も無人で、弾道飛行や再突入モジュール、宇宙船の構造を検証しました。ジェミニ計画の有人宇宙飛行は、1965年3月23日のジェミニ3号が最初でした。このミッションでは、2人乗りの宇宙船の設計や軌道および操縦システム、再突入飛行経路と着陸地点の制御、宇宙船の回収など、ジェミニ宇宙船による一連の有人宇宙飛行を実証することが目的でした。

この計画は、1966年のジェミニ12号まで続きました。宇宙飛行士たちはカプセルの軌道を変更し、2週間以上も宇宙に滞在し、宇宙遊泳や宇宙船の外での作業である船外活動を実証しました。さらに、他の宇宙船とのランデブーとドッキングも初めて成功させました。これらの技術は、月面着陸や地球への帰還に不可欠です。そして、この成果はアポロ計画だけでなく、後のスペースシャトルの成功や国際宇宙ステーションの建設、そして人類の火星探査への道を開く基盤ともなりました。

アポロ計画

・月面着陸ミッション:6

・有人ミッション:11

・計画年数:10年(1962-1972)

ケネディ大統領が1961年5月に演説で宣言したアポロ計画は、NASAが主導して推進されました。この計画は、単に月に着陸し無事に地球に帰還させるだけでなく、宇宙における米国の優位性を確立し、月の科学的探査プログラムを実行し、さらには月面環境での作業に必要な人間の能力を向上させることも目指していました。

1968年にはアポロ8号が初めて月周回飛行に成功し、1969年5月にはアポロ10号が月面15kmの高度に降下しました。そして、1969年7月にアポロ11号で人類初の月面着陸が行われます。着陸地点は「静かの海」で、月面着陸船イーグル号から降りて、人類で初めて月面を踏みしめたのは船長のニール・A・アームストロングです。彼は「これは人間にとって小さな一歩だが、人類にとって大いなる飛躍だ」と無線機を通じて語りかけ、世界中の人々がテレビ中継でその瞬間を見守りました。

その後、アポロ16号までに6回の打ち上げと5回の月面着陸が行われ、1972年12月7日に打ち上げられたアポロ17号で計画は終了しました。アポロ計画を通じて、NASAは月の科学的探査プログラムを推進し、月面環境での作業能力を開発しました。また、月から持ち帰った岩石などにより、月の科学が急速に進展し、大きな成果を上げました。アポロ計画はその後の宇宙探査や技術開発に多大な影響を与えました。

スカイラブ

・有人ミッション:3

・計画年数:6年(1973-1979)

・宇宙飛行士が過ごした日々:171日

1973年と1974年にNASAによって打ち上げられたスカイラブは、アメリカ初の宇宙ステーションとして活躍しました。3人の乗組員が数百の科学実験と観測を行い、長期間の有人宇宙ミッションの限界を押し広げました。その目的は、長期間の宇宙生活と太陽天文学に関する知識の拡大です。スカイラブの設計は、サターンVロケットの「ドライ」第3段を使用して宇宙ステーションを作業場として装備するものでした。

3人の乗組員が合計171日と13時間滞在し、無重力での人間の適応性や太陽観測、地球資源の実験など約300件の科学技術実験が行われました。スカイラブの歴史は、アポロ計画からの発展、宇宙船の改造、機内での実験、飛行乗務員の訓練に重点を置いて検証されました。

スペースシャトル

・飛行したミッション:135

・シャトルフライヤー:852

・計画年数:30年(1981-2011)

1981年4月12日、NASAの宇宙飛行士を乗せた最初のスペースシャトルSTS-1がケネディ宇宙センターから打ち上げられました。このミッションは、安全な打ち上げと帰還、そしてシャトル全体の性能検証を目的としていました。テストを終えたSTS-1は、1981年4月14日にエドワーズ空軍基地に無事着陸しました。

初打ち上げから2011年7月21日の最終着陸までの30年間で、スペースシャトル計画は計135回のミッションを遂行しました。この期間中、スペースシャトルは数々の画期的な成果を達成し、国際宇宙ステーションの建設にも大きく貢献しました。コロンビア号、チャレンジャー号、ディスカバリー号、アトランティス号、エンデバー号といった宇宙船は、宇宙飛行士を軌道に運び、衛星の打ち上げや回収、修理を行い、最先端の研究を実施します。

1986年にはチャレンジャー号が打ち上げ73秒後に爆発する事故や、2003年にはコロンビア号が再突入中時に分解するなどの悲劇もありましたが、スペースシャトルの最終ミッションであるアトランティス号(STS-135)が、2011年7月21日にNASAケネディ宇宙センターへ着陸して無事に終了しました。

スペースシャトル計画には、日本人宇宙飛行士も多数参加しています。1992年には毛利衛が日本人初の宇宙飛行士に選定され、エンデバー号(STS-47)に日本人科学者として初めて搭乗しました。続いて、1994年には向井千秋がアジア人初の女性宇宙飛行士としてコロンビア号(STS-65)に搭乗、その後、若田光一は1996年のエンデバー号(STS-72)を皮切りに複数回搭乗し、土井隆雄も1997年のコロンビア号(STS-87)などに参加しました。2008年には星出彰彦もディスカバリー号(STS-124)に搭乗するなど、日本人宇宙飛行士たちの活躍が続きました。

ISS(国際宇宙ステーション)

接近しているときに、STS-130 の乗組員によって撮影された瞬間 出典:NASA

・軌道上での年数:25年(1984年-現在)

・訪問した宇宙飛行士:270+人

ISS(国際宇宙ステーション)計画は、国際的な乗組員、複数の打ち上げロケット、世界中に分散した打ち上げおよび飛行操作、訓練、エンジニアリング、開発施設、通信ネットワーク、そして国際的な科学研究コミュニティを結集しています。ISSはレーガン大統領の承認を受けて、1984年に米国議会で予算が承認され、NASA長官ジェームズ・ベッグスは国際パートナーを募集しました。すぐにカナダ、日本、欧州宇宙機関が参加し、1984年から1993年にかけて設計が進められました。1993年にロシアも参加を招待され、ステーションは再設計されました。

計画は2段階に分かれており、第1段階ではNASAのスペースシャトルが宇宙飛行士をロシアのミール軌道ステーションに運ぶもので、1995年から1998年まで実施されました。第2段階では、新しいISSの構築が始まりました。

運用は、国際的な飛行乗組員や世界中に分散したミッションコントロールセンターが協力して行われています。カナダ宇宙庁、欧州宇宙機関、JAXA(宇宙航空研究開発機構)、NASA、ロシアのロスコスモスが運営を担当し、各機関は提供されたハードウェアの管理と制御を行っています。

ISSの寿命は何度も延長されており、少なくとも2030年まで軌道上の実験室および前哨基地として機能し続ける予定です。ISSは科学技術の実験や教育プラットフォームとして重要な役割を果たし、地球や人類の発展に貢献しています。

アジア系米国人初の宇宙飛行士 エリソン・オニヅカ

エリソン・オニヅカは、アジア系米国人で初めて宇宙に旅立った人物として、米国の宇宙開発史に不朽の足跡を残しました。彼の名前は今なお多くの人々の心に生き続けています。ハワイ出身の日系米国人であり、1985年にスペースシャトル・ディスカバリー号で初めて宇宙へと飛び立ちました。その後、1986年にはチャレンジャー号のミッションに参加し、悲劇的な事故で命を落としました。

彼の功績は宇宙開発の領域だけでなく、アジア系米国人コミュニティにとっても大きな誇りとなっています。この記事では、エリソン・オニヅカの生涯と彼が成し遂げた偉業について振り返り、その意義と影響について紹介していきたいと思います。

以降の内容は有料となります。

(この記事のみ購入する場合は、200円です。月に3~4記事が月額500円になるサブスクリプションプランもご用意しております。)

天地人へのご質問・記事に関するご感想・記事の内容のリクエスト等ございましたら、info@tenchijin.co.jp までお気軽にお問い合わせください。