鬼滅の刃の戦闘はスポ根漫画である

読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋と言いますがさて皆さん残暑がここ100年レベルでキッツい令和5年の秋……秋?をどう楽しんでいらっしゃられるでしょうか。

ちなみに私は骨折の影響で基本的に安静です。

※※※

さてスポーツと読書の秋を悪魔合体して、今回は鬼滅の刃の戦闘描写についてのお話です。

ちょうどアニメも次は柱稽古編という、なんかとても少年ジャンプらしい特訓回編ですしね。ノリは完全にスポ根漫画なら大抵ある合宿編だ!

【そもそも鬼滅の戦闘は非合理の極まり】

今まで私が書いた鬼滅記事を既読した方なら知っていると思いますが、改めてこの記事の前置きに書きまして鬼滅の戦闘は非合理で、頭を頭突き以外で全く使わない、真面目に考えれば考えるほど悪い意味で頭を抱えたくなるアカンやつです。

例を挙げると

・日光を浴びたら鬼は即死するという致命的弱点を抱えているのに、なぜか鬼殺隊は夜間遭遇戦闘に拘泥する(別に逃げてもいいし、鬼の昼の隠れ場所さえ見つけられたら有利な日中襲撃ができる)。

・身体能力は「鬼>全集中の呼吸を極めた剣士」という絶対不文律があるのに、鬼殺隊はなぜか罠や事前作戦を用いて鬼を狩るという慣例が無い

・上述の罠や作戦の補助に使える「藤の花の毒」が有効という設定まである(逃走ルートの確保や時間稼ぎなど、決定打にならずとも十分である)

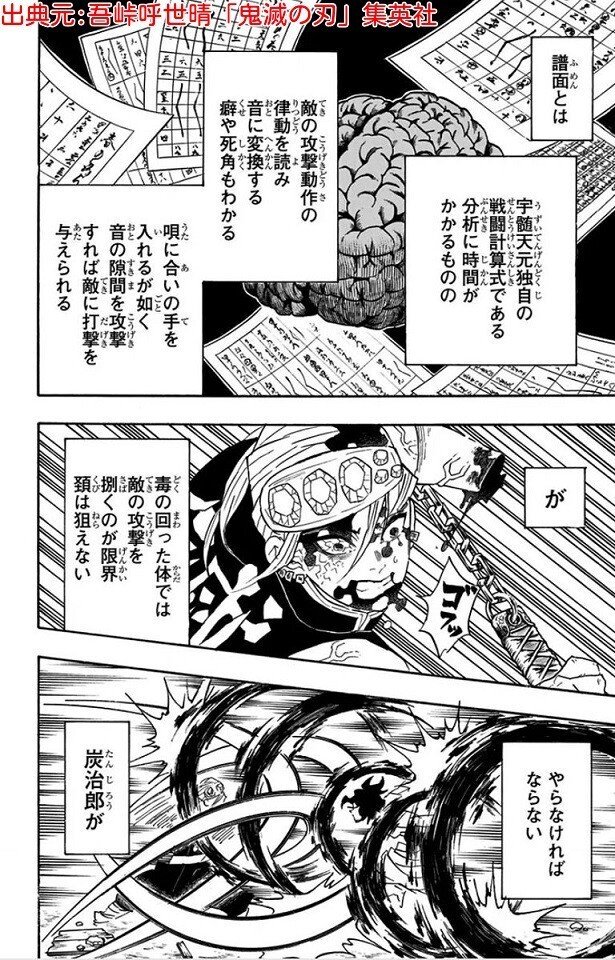

「考えるな感じろ」という反論はあるのでしょうが「考えるな感じろ」というには戦闘中に文字量が多すぎるぞこの漫画。

下のコマで「これで」「持久力と剣撃の重さを両立させられる」だけでもいいんじゃないですか

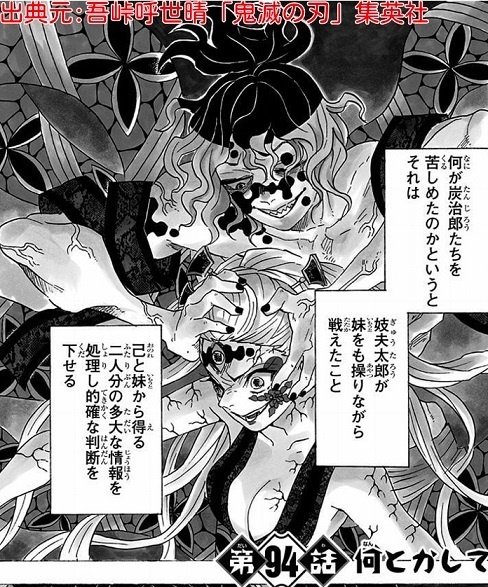

「何とかして」と読者の私が言いたい

まぁ上述引用画像は全て妓夫太郎戦なので、後々マシにはなっていきますが……。

バトル漫画で実況解説役として観戦キャラが必要なのは、上述のようなナレーションや主人公の心理描写で状況を白けさせないためにもあります。

ドラゴンボールのピッコロさんは力のインフレには置いていかれたものの、名解説役&ブレイン役として生き残っていたので、ああいうのが好例です。

※※※

しかし、戦闘中にナレーションや心理描写の文章量が多くてもあまり問題のないジャンルの漫画があるのです。

それがスポ根漫画。

対象スポーツのルールや技、トレーニングの方法を読者に伝えつつ、作中ではスムーズにゲームプレイが進む。

スポーツ漫画とはそういうジャンルであり、サッカーや野球のような親しみ深いスポーツを題材にしていても、説明テキストは多めになる傾向にはあります。

マイナースポーツだとなおさらですね。

【エモーションズ・ヘッ斬ILLスポーツ漫画】

その点、鬼滅という作品をスポ根漫画として定義すると「新感覚エモーションズ・ヘッ斬ILLスポーツ漫画」というジャンルとして定義できるかもしれません。

首を斬ILLしなければ敵を倒せない絶対ルールがあるこの世に存在しない架空のスポーツを扱っているうえで、さらに暗黙のルールが無数にあり、それとなく暗黙のルールをテキストを使わずに読者に提示するスポ根漫画というのが、鬼滅の刃だったのです。

「考えるな感じろ」という部分があるとすれば、この「暗黙のルール」こそ考えずに感じるというのが大切なのでしょう。

そこにノれない人は残念ながら本作を楽しむのに向いていないと言わざるを得ないですね。私自身が証明している。

ちなみにごく稀にテキストで暗黙のルールを説明する場面もあります。

ここで炭治郎が猗窩座を「卑怯者」と罵っているのは「試合中に『自分の勝利条件は満たされた』としてタイムアウトで敗北を免れるために逃げる」という、スポーツマンシップにもとる行為をしたからですね。

だから今まで暗黙のルールとしていた部分を明言したのです。

今までのような陰険な戦術、性格を主としてきた鬼と違い、猗窩座は純粋に心・技・体を極めた高潔な求道者として表面上は描かれてきたのを、このシーンで覆したわけです。

どんなに高潔な求道者を気取っていても、所詮は人の道というルールから外れた外道者である、と。

なお私には夜明けになった林の外(直射日光が差していて鬼が手出しできない場所)から素材が貴重な大事な日輪刀をブン投げて、相手が自分に反撃できないのを良いことに言いたい放題痛罵の限りを尽くす炭治郎の方がよほど卑怯者でみっともない負け犬の遠吠えをしており、もし猗窩座が逃げる足を少し緩めて怒りにまかせてそこらへんの枝や小石を投げ返してきたらお前そのボロボロの身体で避けられたのかちゃんとリスク考えてその無意味な行動取っているのかと思うのですがせっかくの感動シーンで合理性と組織内資産と敵側視点とを持ち出し主人公の行動と言動に批判を加えるから私は空気が読めないとか協調性が無いとか人の心とか無いんとか言われる。

【共感力というパワー】

で、鬼滅をスポ根漫画として定義すると、スポ根漫画には必須とも言える荒唐無稽だったり、意味不明なんだけれど熱くなれるパワーソースもちゃんとあるのです。

それが言わば「共感力」。

敵味方問わず、共感することによって互いの力を増幅したり、共感できないということを確認し合うことによって戦闘能力が上がったりします。

共感しあうことによって力の増幅が起きるのは別にこの漫画に限ったことじゃありませんが、本作では「共感できる」ということと「共感できない」ということは正反対のベクトルで同じくらいの重みを持っています。

【もういい】

というのも

主人公が一方的にここまで「もういい(黙れ)」と言う少年漫画も珍しい。

いや敵を罵ったり煽ったりする、お前本当に善玉か?と問いたくなる主人公は色んな作品でいますけど「もういい(黙れ)」を口癖の如くここまで使うとは。

ちなみにこの「もう(どうでも)いい」はラスボスの無惨も頻繁に使っています。

この主人公とラスボスが互いに相対する相手に対して「もういい」を連呼しまくるという不毛な応酬は「話し合いをした結果、共感できなかったからもういい=お前を殺す」という確認作業により、互いを否定し合うことで潜在能力を発揮するということに、本作では繋がっているのです。

それほどまでに、鬼滅の刃という作品では「共感」が大事であり、極論互いに話が噛み合っていなくても「共感」さえあれば互いに背中を預けて戦える、というのは主人公の凸凹チームであるかまぼこ隊、そして鬼殺隊が証明しています。

禰豆子とかその極致で喋れませんからね。

そんな「共感」と「共感できない者は敵」という共通認識が繰り広げられた中で、最終決戦が始まる1ページがコレというのは正に総決算と言えるでしょう。

【もういい=ルールの逸脱確認】

で、この「もういい」が「鬼滅はスポ根漫画である」という論としてどういう意味を持つのかというと、鬼殺隊の共感は本作を「エモーションズ・ヘッ斬ILL漫画」という新感覚スポーツ漫画として解釈すると「ルールを破ったスポーツマンシップにもとる外道」という事象を暗に説明したことになっているのです。

鬼殺隊の共感がなぜそれほどまでに正義なのかというとシンプルな話で、読者は人間なので、人間側である鬼殺隊の「共感」こそが正義というのは当然でしょう。

人喰いダメ絶対。

と言いつつ上述のような記事を書いちゃうんですけどね。

【おわりに】

定期的に書いている鬼滅記事ですが、最近二つの鬼滅記事のコメントでケンカ吹っ掛けていたり、

私自身が書いた以前の記事のコメントで「神」という概念をこの漫画を読み解くうえで完全に忘れていたことを教えていただいたのも、以前から考えていたネタがこうして記事としてアウトプットできた理由です。

※※※

私自身は無神論者ではないのですが、限りなく無神論者的考えなのでワニ先生が「神」的な存在を想定したうえで作品を描いている可能性というのはド忘れしている盲点だったのです。

本作鬼滅の刃における「神」はいるかどうかはわからない描写ではありますが、作品テーマとしては「お天道様に顔向けできる生き方ができるか」が道徳観にあるように見受けられるので、ざっくり言えば太陽信仰かも。

縁壱は出てくる漫画間違ってしまったレベルの天賦の才を持っており、彼の母親が愛情を籠めて与えたお日様の耳飾りとヒノカミ神楽が竈門家に受け継がれ、妹を太陽の下で生きられる身体に戻すための旅に出る、と何重にも太陽への信仰心的なモノが描写されているのが根拠。

で、スポ根漫画として鬼滅を読み解くとすれば「神」とはもちろん審判。

試合の中で、人の道理として、生物としてのルールを犯せば神という審判からジャッジを喰らい、ペナルティとして地獄行きになるというのは繰り返し本作で描かれていることなのに真剣の心底で忘れていたことでした。

故に、鬼殺隊の共感と非合理な戦闘方法は正義に則った神……お天道様に顔向けできる生き方なわけですね。

……私は太陽が黄色いかったからの方が共感できます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?