一日一書一画⑥

皆様いかがお過ごしでしょうか。

私は今鈴鹿墨のイエローで作品を創っているところです。

近いうちに撮影があるそうなのですが、まぁ、時世柄『撮影がある』ということしかわかりません。

そういえば臨と創の違いを説明していませんでしたね。最初にすべきなのに全く気がつかず……。

臨とは臨書。古典の作品を模写することをさします。どこまで正確に再現できるかが大事です。書道の古典は石碑など形式が違うことが多いので、再現度と文字の瑞々しさが問われます。

創とは創作です。歴史上多くの作家がオリジナルの技法を編み出してきました。その技法を使って書くことを創作といいます。

誰の技法を使うのか、その技法の自然さと技量の高さを問うのが創作です。

さぁ、それではラスト行ってみましょう!!

26画「驥」(創)

1800年代~・趙之謙・行書。

驥は駿馬のこと。

趙之謙は篆書が非常に有名ですが草行楷でも名品を多数残しました。

碑学派だったため、全体的に肉厚な蔵鋒が多い。

普通書家は自分の得意な書体をみつけて伸ばすのですが、全方向全て一級品なのはとても珍しいです。言うなればバイオリンとビオラとチェロとコントラバスを平行してやるようなものです。

同じ弦楽器でもバイオリンとチェロを同レベルまであげる人がほとんどいないように、書道でも篆書と草書が同じぐらい上手い人もそうそう居ません。

それぐらい稀有な作家です。

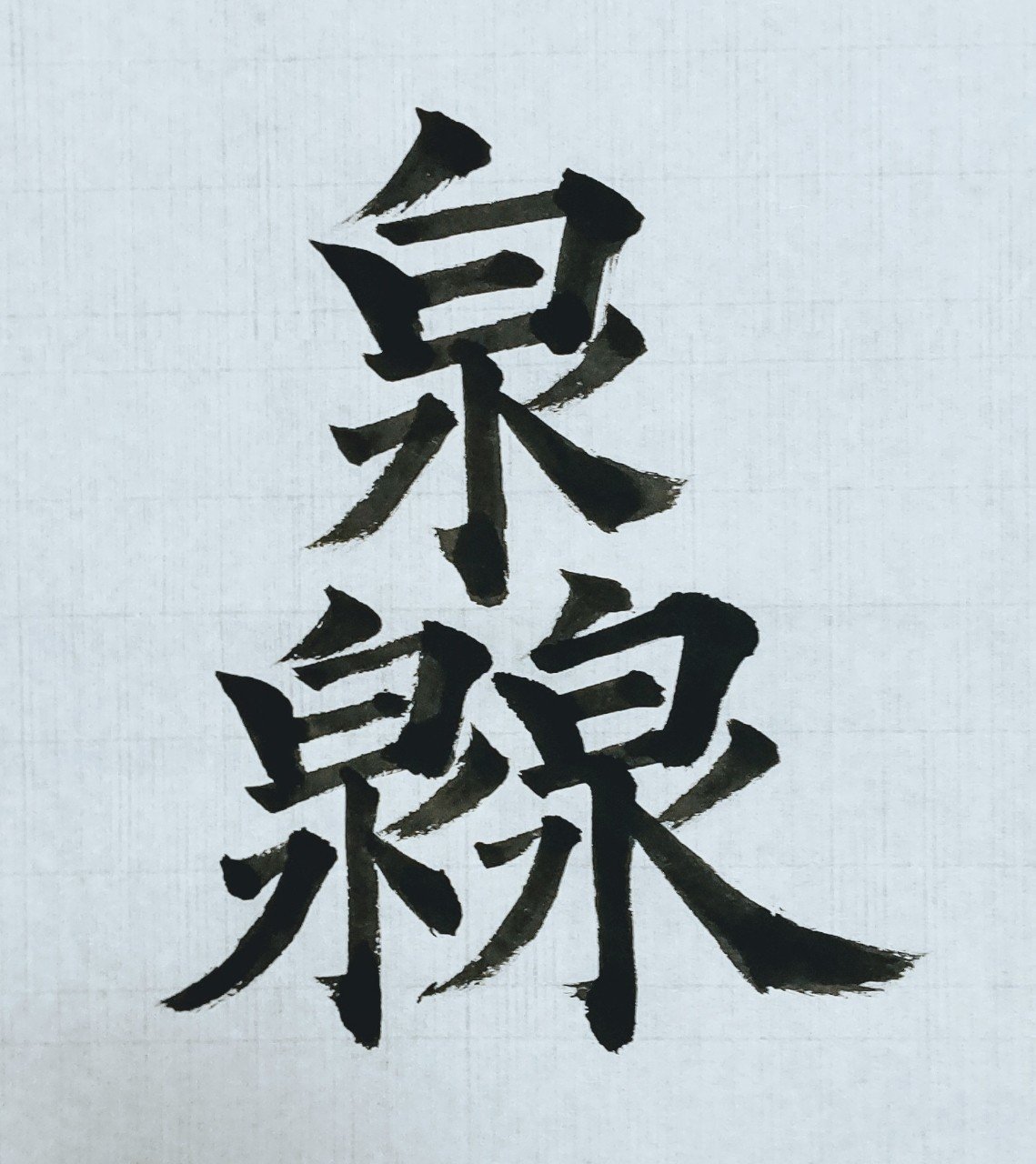

27画「灥」(創)

632年・九成宮禮泉銘・欧陽詢。楷書。

3文字集まった漢字を品字といい、たくさんという意味になります。品字は1つは入れなきゃなと思いこれになりました。

欧陽詢の作品の形容詞は「鋭い刃」「冷徹」「氷のような」。

切れのある鋭い細身の文字で贅肉が全くないのが特徴です。

九成宮はじっくり眺めるのが最適。見れば見るほど無駄のない隙のない文字構造の完璧さに見とれてしまいます。

ちなみに孔子廟堂碑は「穏和」、雁塔聖教序は「流麗」の形容詞がつくことが多いです。

雁塔聖教序は本当に美しくて、生の原拓を見たときあまりの美しさにうっかり恋に落ちそうになりました。

くわばらくわばら。

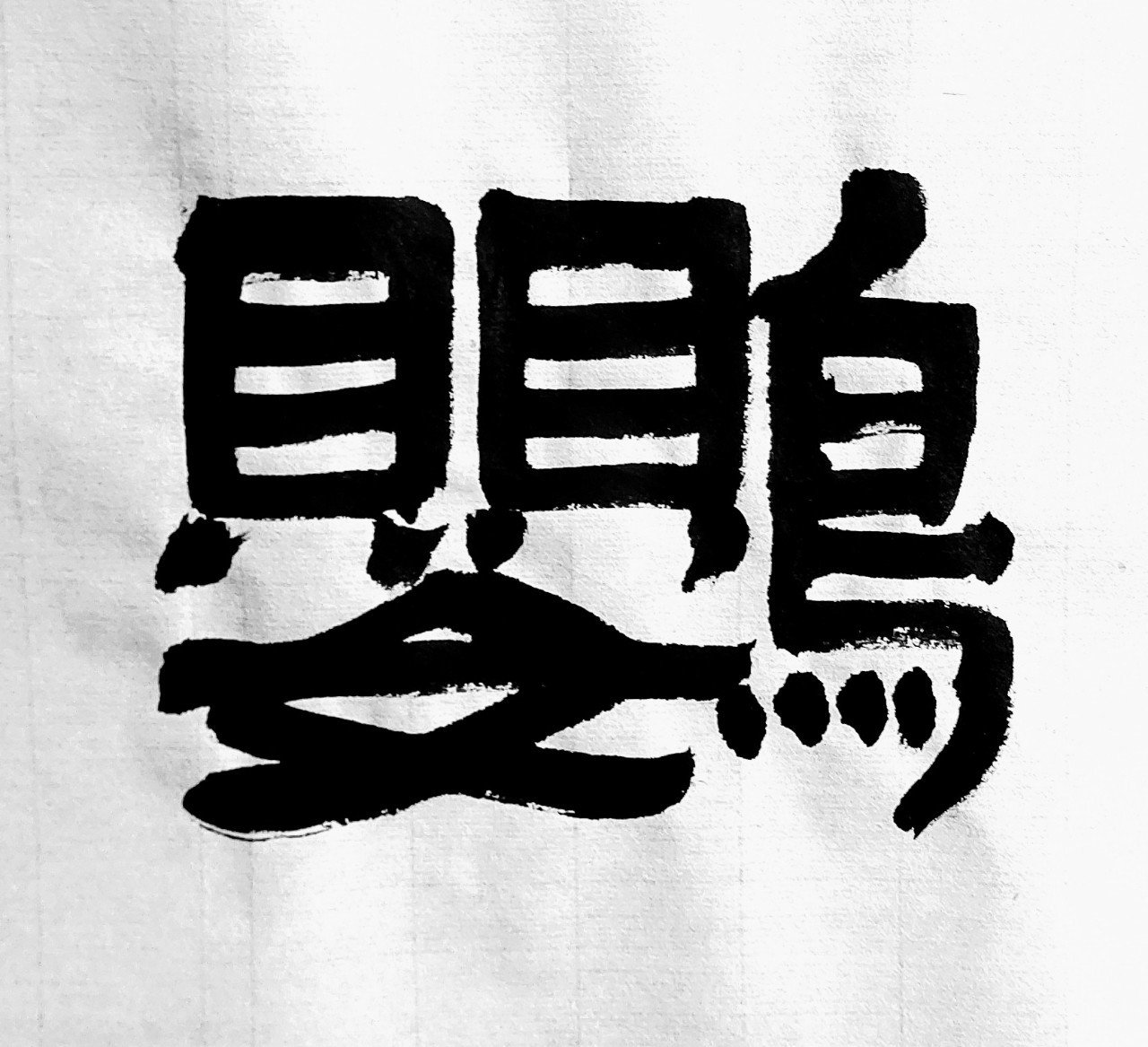

28画「鸚」

1700年~・伊秉綬。隷書。

鸚は鸚鵡(おうむ)のこと。

伊秉綬の隷書は縦横の線の間が全て均一という緻密さがありながら、文字の中央が膨張しているようにもみせるのがユニーク。

変に崩さないから、文字に変な色気や媚が無く、純粋に個性を品良く表現しているところが魅力です。

29画「鬱」(臨)

1800~・呉熙載。篆書。

鬱はうつ病の他、茂る・鬱金などの意があります。

もともとは良い香の意。

そのため、鬱金(ターメリック)や鬱金香(チューリップ)など鬱とは違った意味の言葉もあります。

呉熙載も清時代の作家。

書道は時代ごとに流行というのがあって、元時代はあまり変化が無かったのに対し、明清時代は懐古主義で石碑の研究が大きく進みました。そのため碑学派と呼ばれる一派が登場し、古代の石碑の筆法で紙に文字を表現する事が流行しました。なので比較的墨ドバーッ掠れガサーッが無く、クールな作品が多いです。

5/30

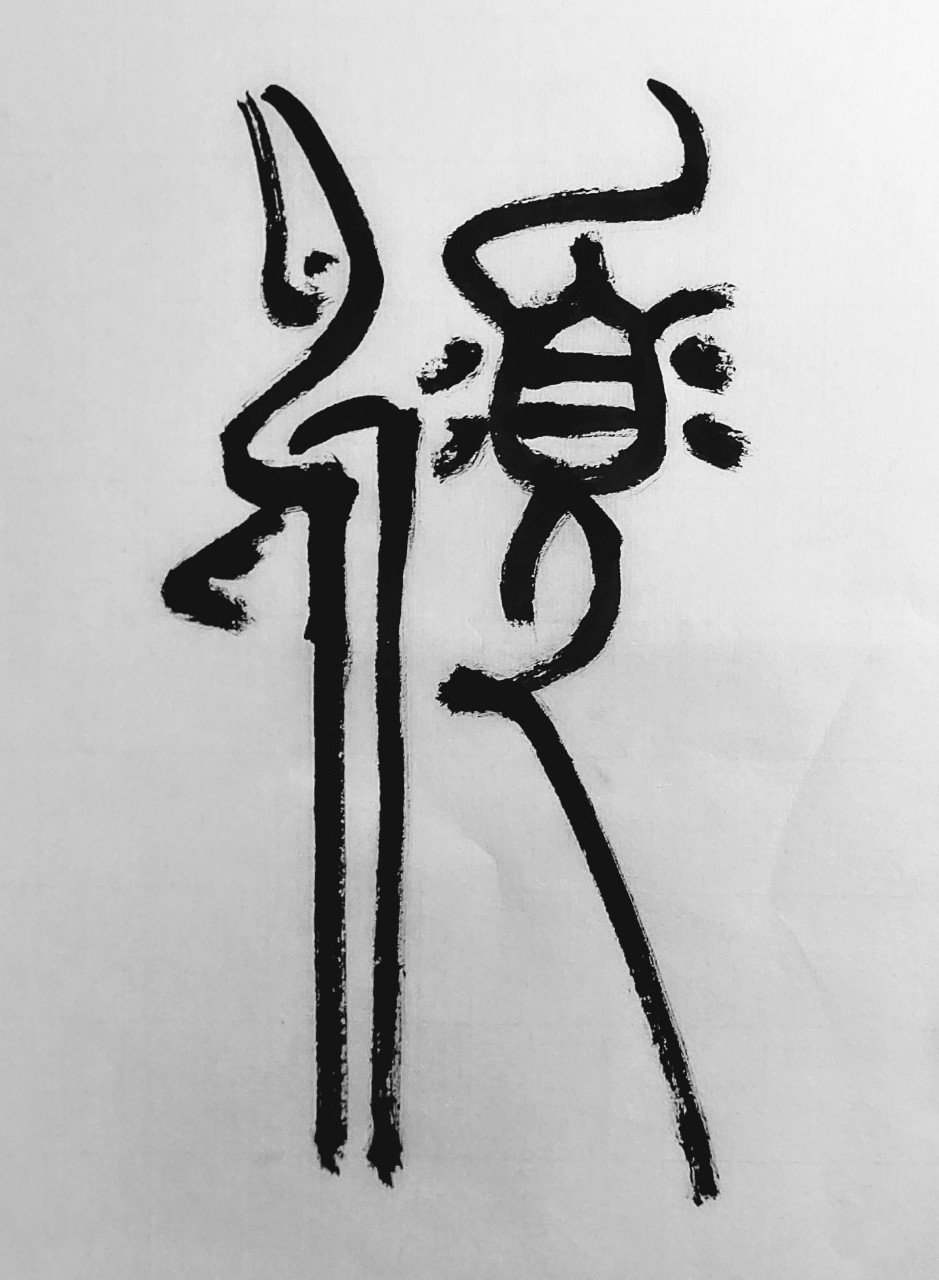

30画「鸞」(臨)

1000年~・李白憶旧遊詩巻・黄庭堅。草書。

鸞は鳳凰の1つ。神鳥。

かなりネタがなくなってきたところに出会ったのでサクッと臨書で決めました。30画の文字って選択肢少ないですね。

黄庭堅は卒意の草書を得意としました。

先ほどの明清は碑学派でしたが、黄庭堅のいた宋時代は帖学派が台頭しました。つまり筆の弾力を使い紙に筆の特性を魅せて書く主義です。

なので草書や行書のような筆が自由自在に動く文字が主流として花開いていきました。

ちなみに先ほどの欧陽詢の時代に楷書が誕生したので、唐時代は楷書の名品が多数あります。

31・「?」(臨)

BC300~・中山王サク方壷。篆書。

最後は私の専門・中山文字から1つ。画数・読み方ともに不明です。(諸説はあります)

漢字は長い歴史の中でたくさん作られましたが、逆に使われなくなった漢字も多々あります。この漢字もその一つ。

中山は中国戦国時代の一国。

なんと1970年代に遺跡が発見されるまで中山国は伝説上の国で実在しなかったと言われていました。

それが見つかったからあら大変。しかも他の地域には見られない中山独特の文字がいこまれた青銅器も複数見つかるという大発見となりました。

楚などの南の文化と遊牧民族の文化が混ざって出来たのではないか?と院時代の論文で書いたのは良い思い出です。

こんな感じで実は中国は地面の下にまだ80%以上見つかっていない遺跡があるのではないかと言われています。

ロマンですね~~~。

個人的には太宗の墓が私が生きているうちに見つかって欲しいです。

ロマンですね~~~。

ということで、全31文字、楽しんでいただけたでしょうか。

コロナの自粛で展覧会もことごとく無くなり、作品を書く時間が余ったので手慰みにやってみたのですが、自分の実力と向き合った1ヶ月となり、とても良い時間となりました。

少しでも面白かったと思っていただけましたら幸いです。

7/25現在、また感染が広がって参りましたが、無事に夏を過ごすことが出来ますこと、心よりお祈り申し上げます。

それでは、またいずれ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?