有償の執筆は健全なプレッシャー。個人ブログの投稿で見逃していた1つのこと【執筆事例インタビュー】

インタビュイー紹介

山田 康平 氏

2008年からインフラエンジニアとしてキャリアをスタート。VMwareを使った仮想サービス(VPSサービス)を提供する企業で、サーバー構築やミドルウェアの設定、障害対応などを行うフルマネージドサポートエンジニアとして従事。

2013年にハンジュ株式会社を設立。設立の少し前にAWSと出会ったことで、会社の事業をクラウド中心で展開することに決める。現在はクラウドからさらに踏み込み、サーバーレスやCI/CD、セキュリティといった分野を強みとして活躍している。

近年、同人誌出版や商用出版などが流行しています。その中でTechpitではどんな経験ができるのかを執筆経験者が実体験から紹介。今回は、普段Qiitaやブログで投稿をしている山田康平氏に、Techpitの執筆体験や新しい発見を語っていただきました。

深く理解せずに構築している方もいる、ゆえにAWSのVPCの構築を教えたい

ー Techpitでどんなテーマを執筆されましたか?

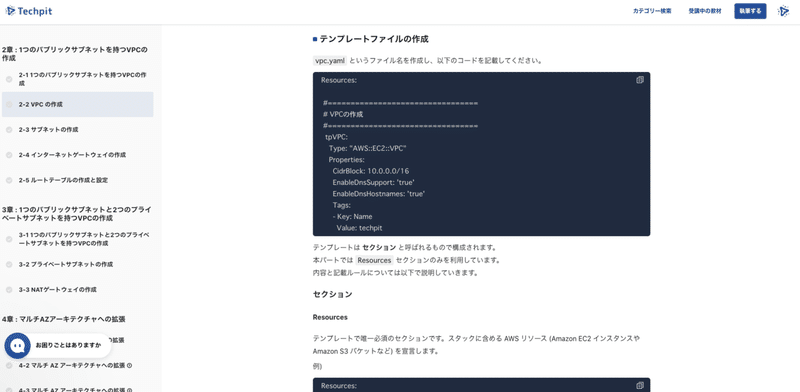

AWSのCloudFormationを使ってVPC環境の構築のテーマを執筆しました。

Techpitのユーザーのニーズと自分の得意分野が重なる部分を軸に、このテーマを執筆することに決定。Techpitを利用している方が求めている分野は、Techpitの運営の方とキックオフ打ち合わせで提案していただき、AWSがニーズあることを知りました。

また意外とAWSを深く理解せずに利用している方もいらっしゃいます。実務では、色々なクライアントでVPCの構築を経験。実務を通じて、構成をよくわかっていない方が多いと実感しました。たぶんこうなっているんだろうなとかデフォルトを使っていたり、深く理解せずに構築していることが多いです。なので、AWSのCloudFormationを使ってVPC環境の構築を教えたいと思いこのテーマを選びました。

ー 執筆でこだわった部分はありましたか?

執筆は、技術面とライティング面の2軸を意識して書きました。

技術面で言えば、たとえばCloudFormationのテンプレです。順番はどれでも大丈夫だけど、コードを読んだときに追いやすくするためにできるだけ処理の順番を意識しましたね。

1つのパブリックサブネットをもつVPCの作成(パート2-1)、インターネットゲートウェイの作成(パート2-4)、ルートテーブルの作成と設定(パート2-5)のそれぞれ3つのネットワークを作りました。この構成の何を意識したのかという話で、本来は1セットでできるところ、修正したいときにサブネットのとこだけ修正できるように、メンテナンス性を意識して技術を教えるようにしました。

一方でライティング面は、できるだけ平易な言葉を使うことです。読む人が初心者だと思ったので、専門用語を抑えました。自分が知っている用語でも、他の人が知らないこともあると思い挫折をせずに教材を進められるように調整。もしくは専門用語を使うにしても、用語を説明した上で、解説することを心がけました。

ー 技術を理解している人にとって、学習歴が浅い人を想像することが難しいと思いますけれど、どうやって意識しましたか?

そうですね、たしかに難しいこともありますね。ただなぜできたのかというと、日々のクライアントとの会話や、自分が初心だったときに何回も調べたことを覚えていたからだと思いますね。クライアントの発言を想像しながら、執筆を進めたり、自分が覚えられなかったことを思い出しながら執筆しました。

ー クライアントとのコミュニケーションで、どんなインスピレーションを受けたのですか?

VPCの構成を執筆の参考にしましたね。とあるクライアントの話でEC2やRDSといったインスタンスをすでに稼働していました。ネットワークは複数のサブネットを作成し、EC2やRDSはセグメントを分けて作成されていました。良くなかったことは、すべてのサブネットに対し、1つのルートテーブル(ルーティングポリシー)が適用されている状況でした。

そうなると、デフォルトゲートウェイ(0.0.0.0/0)がインターネットゲートウェイへ向いているため、すべてのインスタンスに対し、デフォルトのアウトバウンドが外部へ向いてしまいます。そして個人情報などのプライベートデータを保存しているインスタンスなどに対しても、意図しないところでデータが流出してしまうというリスクが自然と発生してしまうでしょう。

こういった場合の対処として、デフォルトゲートウェイ(0.0.0.0/0)の入っていないルートテーブルを別途用意し、適用したサブネットへインスタンスを配置するといった方法が挙げられます。

VPCでどのような構成を取ったらよいかわからず利用している方が多いと感じたので、どのような考え方をして設計したらよいかを、教材の全体を通して説明しています。

執筆は『技術スキルの再確認』

ー なぜブログではなく、Techpitで執筆されたのですか?

私のこれまでのエンジニアのキャリアを再確認するために、新しいチャレンジとしてTechpitを利用しました。Techpitのような執筆は体系的で正確性が求められるアウトプット形式。個人ブログとは異なります。実際書いてみた結果、『技術スキルの再確認』に繋がったので、期待していた目的は達成できたと思います。

ー 『技術スキルの再確認』ってどのくらい重要なのでしょうか?新しいインプットも重要かと思いまして...

インプットだけだと知っているようで実は知らない。だからアウトプットを大切にしており、定期的に発信活動をしています。現に今回の執筆でも曖昧だったことを発見できました。つまりアウトプットはインプットの深さに貢献するもの。アウトプットはインプットに含むものと認識しており、インプットと同様に重要だと思います。

また執筆することで知識が整理され日々の業務でスムーズに取り出せます。たとえばお客さんにこれできますか?と聞かれたときに、知識が頭の中で整理されているとはっきり提案ができ、コミュニケーションの精度が上がります。

ー 正直『技術スキルの再確認』は個人ブログでも実践できそうです。しかしなぜ今回Techpitで執筆しましたか?

Techpitは購入してまで欲している人がいる。その分、責任感があるし妥協は許されない。個人ブログだと省けますよね。対象者も自分の都合のよいように調整するし、文句いわれても問題ない。ただTechpitでは都合のよいように書くことが通用しない。そういった責任感を味わいつつアウトプットできたことが、良い『技術の再確認』の体験になるのではと思いTechpitで執筆しました。

執筆には責任があるけれど、その分スキルに還元される

ー Techpitの執筆はプレッシャーがあるとのことで、Techpitの運営が役に立ったことはありますか?

執筆の進め方が勉強になりましたね。たとえば構文チェックツールや書き方の意識が身につきました。加えてどれだけ意識していても見落としている部分もあるので、運営からレビューもらったり、悩んでいる部分も相談できたりしてフォローがあったのは助かりました。

執筆は曖昧な表現を避けた方がよい

また構文チェックツールで、個人的に大きな発見がありました。それは、技術執筆は曖昧な表現を避けた方がよいということです。

Techpitの構文チェックは曖昧な表現があるとアラートをくれます。技術的なアウトプットはどうしても曖昧になりがちです。しかしTechpitの執筆は有償の教材なので曖昧な表現はNG。言い切ることが大事です。せっかくお金を払って受講しているのに「おそらく〇〇かと思います」と書かれていると、読み手は「おそらくって何?」ってなりますよね。正しいの?正しくないの?って。なので、調べきった上で正しさに覚悟を持ち執筆することが重要です。

この曖昧な表現のルールは個人ブログにはない発見でした。そして昔の自分に曖昧な表現で逃げていたことを指摘してあげたいです。インプットのためにアウトプットをしていたのに、学ぶ機会を見逃していた。

もちろん言い切るためには時間がかかります。言い切るために技術的な裏付けを取る必要がありますので。ただ書くために調べないといけないことは裏を返すと自分の知識が不足していることを意味します。なので良いインプットの機会となり、前向きに時間をかけて裏付けを取りにいきました。

アウトプットはいま何をすべきか考えたら一択?

ー アウトプットを続けられる秘訣は?仮に続けられたとしてもマサカリは怖くないですか?

そうですね、申し訳ないですけど秘訣はないですね。ただ、今自分にできることはないかと思っただけですね。

自分は未熟だと思っています。純粋にどうやったら成長できるか?を考えるとアウトプットをしないといけない衝動に駆られて、アウトプットを続けられているのかもしれません。また「これって何だっけ」ってなった時に、自分の過去理解した記事で振り返ることできるメリットがある。そうアウトプットのメリットを享受すると、時間が経つにつれアウトプットをするのが当たり前のことになってきたかもしれませんね。

ただマサカリは、たしかに怖かったです。でもマサカリが来ることで新しい発見・良い学びにつながるので、修行と思えばそこまで苦ではなくなるんじゃないですかね。個人的にはマサカリよりも「読まれないからアウトプットしない」や「恥ずかしいからアウトプットしない」という方が怖いなと思っています。

最後に今後のチャレンジについて

ー この執筆経験を生かして、次チャレンジしたいことはありますか?

他の題材でももっと執筆してみたいです。緊張感のある執筆が知識の体系化につながり、良い学習機会ですので。あと、書籍の執筆にも挑戦してみたいです。ただ書籍は修正できない難しさが存在するので、Techpitでさらに執筆を経験して書籍の執筆に挑戦できれば嬉しいです。

__________________________________________________

以上、山田康平さんの取材となります。最後まで読んでいただきましてありがとうございます。山田さんのご経験が皆様の新しい発見につながると嬉しいです。そして新しい発見・学びがありましたら、Twitterでご感想をいただけますと満足できそうです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

▼山田さんが執筆された教材

▼執筆してみたい方は下記よりご応募ください

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?