2020年6月の音楽(とか)のこと

低温調理、それは日々行き詰った生活を送る私たちが、自らの手で最も簡単に引き起こすことのできる革命といえよう。

先日買った低温調理器の可能性に今更ながら感動させられるばかりだ。ここ最近は毎週末肉片やその他諸々をフリーザパックにぶち込んで、なるべく真空状態となるように丁寧に空気を抜いて、低温調理器のモーターが作り出す源泉のような水流の中に優しく沈めていくという作業を繰り返している。

低温調理のよさは色々あるのですが、なにより「火入れ」という本来はシチュエーションによってありとあらゆるエラーが介入してくるはずの要素を、温度と時間だけでコントロールできるパラメータとして定量化してしまえるところにある。こんなこと改めて言う必要があるのか分かりませんが、これが調理というものに対してどっしり大きな柱を建ててくれるように思えて痛快なのです。

食材の厚みに対する設定温度&時間と芯温の関係、その食材のタンパク質の変質温度、食中毒リスク等々ポツポツ勉強するのも楽しい。分かりやすく研究心をくすぐられる要素で構成されているのが低温調理なのだ。

ここまでのベストビジュアルは豚肩ロースのチャーシューでしょうか。

この豚は美味かったんだけど、自分の胃が着実に脂を受け入れられなくなっていることを改めて実感してしまって、複雑な気分になりました。結局、牛の赤身でやるローストビーフが至高なのだ。脂少ないけど肉自体の旨みもあって、冷えたのをわさび醤油とか薬味たっぷり食べるのが夏らしくて至高。

肉の調理は一通り体験したので、次は実は肉より低温調理の本領が発揮できるという触れ込みの魚介類の調理に進んでみようと思う。魚のタンパク質がぎりぎり変質しない44℃でオイルに浸したサーモンを調理する「ミキュイ」に憧れをもっている。その他ホタテ貝柱、水だこ等々まだまだネタは充実している。

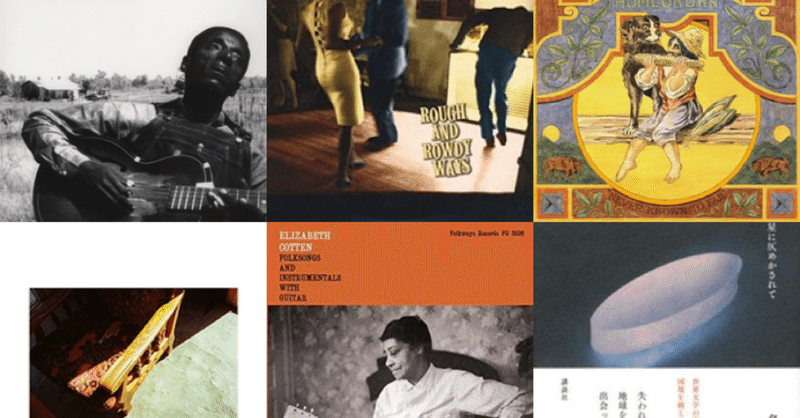

6/19にボブ・ディランの新作とニール・ヤングの70年代に録られた未発表音源が揃ってリリースされるという一大イベントがあった。数年前なら間違いなくスルーしていた分際で言うのもあれですが、同日のPhoebe Bridgersの作品を楽しんでいる人たちの中から一人でも、素晴らしき爺たちの新作に手を伸ばしてほしいなと思いながら日々ツイッターなりなんなり見ています。

2020年に一体どれだけの人が気にしているかは分かりませんが、今週末はニール・ヤングとボブ・ディランの新作(しかもどちらも絶対間違いなく最高なやつ)リリースが揃って待ち構えているので少しソワソワしている。

— sgsw (@TbaEric) June 15, 2020

特にボブ・ディランの新作がすさまじい。聴き漏れもあるけど21世紀に入ってからのベスト・ディランではなかろうか。ミニマルながら重厚なビートをたっぷりと反復させて、伸び伸びとリリックを積み重ねていく、まさに今一番聴きたかったスタイルをこんなに都合よくやってくれていいものなのかと、もはや戸惑いすら覚えるほどの私にとっての理想形となっております。リリックやその他周辺情報は日本盤リリースのタイミングでの楽しみとしておこうと思う。

そんな本作を「ストリーミング時代に産み落とされた、老練ミニマルチェンバーフォーク」とでも称してみると、もう一人、私の大好きな爺の残した大切なアルバムを思い起こさずにはいられない。

改めて聴いても震え上がるほどに、やはり完璧な作品となっています。永遠なれ、レナード・コーエン。

ニール・ヤングの方は同時期に作られた「Harvest」、「On the Beach」やフォーキーな質感の近い「Comes a Time」あたりと比べて、フィジカルが希薄というかどこか幽玄な録音にきこえて要所要所で不思議だなーと思いながら聴いてました。「Vacancy」という曲以上に「Vacancy」を感じる曲がいっぱいあるというか。そもそも先行曲の「Try」もドラムが異様に近かったりきれいな曲にも一貫してクセのある音源集な気がしますね。

この流れで名前を連ねるのがあまりに自然な岡田拓郎の新作。素晴らしかった。

3年前のフルアルバム「ノスタルジア」のフォークロックを解体していくようなイメージを引きずって聴き始めたので、今作の徹底的にピュアなソングライティングに最初びっくりしてしまった。聴いても聴いても比較的シンプルな8ビートばかり流れてくるじゃないか!!

岡田拓郎の新作聴いても聴いても割とシンプルな8ビートばっかり流れてきて最初逆にリズムに適応できなくて混乱しました。 https://t.co/PEbQWAnotQ

— sgsw (@TbaEric) June 10, 2020

オフィシャルインタビューも必読。3年前のサインマグでのインタビューと併せて読むと最高によいと思います。それにしてもサインマグの記事、とても素晴らしい内容だと思いますが「ロックとインディーが大敗を喫した2017年」ってコピーの味わい深さは今見ると強烈すぎて目まいがしてしまう。走馬灯のように思い返される3年という短いようでいて着実に何かが変わっていくに足る時間。

直近で一番興味があるのは「ロック」以前のブルースとフォークです。Elizabeth CottenというSSWに衝撃を受けた。フォークリバイバル文脈で重要なシーガー家 (マイク・シーガーやピート・シーガーなど、まだあまり聴けていないので聴き進めていきたいところ)のメイドとして働いているうちに、一家に影響されて40年近く離れていたギターを再開し、58年に63歳で録音したファーストアルバムが「Freight Train and Other North Carolina Folk Songs and Tunes」だ。

録音に至るまでのエピソードだけでも濃すぎるコットンおばあちゃんですが、右利き用のギターをそのまま逆さに左利きの構えでもって弾くオリジナルのフィンガー・ピッキングが売りだということも付け加えておきます。

最近の一番のお気に入り、50年代の録音。聴く度にアコースティックギターって殊に素晴らしい楽器だなと実感する。 https://t.co/dkDCp8Ukvg

— sgsw (@TbaEric) June 23, 2020

そのプレイスタイルの特徴がしばしば言及されるだけあってギタープレイが本当に素晴らしいのです。「弦が弾かれ生まれた振動が筐体に共鳴し、空気を揺らす」という至極当然な出音原理一連を思わず思い浮かべてしまうような、生々しく暖かいピッキングに感極まってしまう。ギターだけでなく歌も妙に惹きつけられる不思議なリズム感がある。月並みですが、これが天才なんだなと思う。

ふと思い立ってツイッターでElizabeth Cottenをフォロー内フィルターをかけて検索してみたところ、引っかかったのは七尾旅人、monchicon両氏、珍屋の3アカウントだけでした。これが現時点での私の年間ベスト検索となってています。

また新たにレコードの掘り甲斐のある分野に興味が湧いてきたので早く心置きなく実店舗を周り倒したいです。

マイオールタイムベスト小説の一つ、多和田葉子「地球に散りばめられて」の続編である「星に仄めかされて」が先月刊行されていたので、ウキウキで注文して一気に読んだ。コペンハーゲンへの航路は幾度も分断されながらも、最後は皆が輪になりステップを踏む!(想定外の力技展開だったので笑ってしまいました)

故郷というのはいくつもあって相対的なものだ。俺はレイキャビクで生まれ育ったわけではないが、レイキャビクはコペンハーゲンよりは故郷だ。しかしこのコペンハーゲンだってオスローよりは故郷だ。そしてそのオスローでさえ、ハンブルクよりは故郷だ。地球には穴もあるが、連続性もある。それは海がつながっているからだ。まだ行ったことはないけれど、アラスカやシベリアだって、俺の生まれた土地と同じ冷たい水でつながっている。水だって凍ってしまえば硬い大地と同じで、犬橇で上を移動することができる。遠い国から来たSusanooやHirukoが俺と顔が似ていたりするのも地球に連続性があるからだ。

3部作構想の第2部ということで、思ったより物語の核が大きく振動するような展開はほとんどなく、尺を伸びやかに使った余裕ある印象。

新登場のムンンが語り手となる1章と、アカッシュによる章が特に好きです。両者論理を構成する力にかなり差はあれど、視点や想像力が同じくらい素晴らしくて感動してしまう。

もちろんHiroko & クヌートは今回もキレッキレなのです。惚れ惚れする語り口を見よ!

「ランデヴー」という言葉は、Hirukoの使っている自家製の言語パンスカの語彙にも正式に受け入れられたようだ。パンスカはスカンジナビア諸言語を自己流に交ぜたものだが、もちろんそれ以外の言語に由来する単語も混ざっている。たとえばジャケットのようなものをすべてひっくるめてHirukoは「アノラック」と呼んでいる。グリーンランド語に由来するこの言葉の響きがHirukoは大好きで、逆に、パーカ、ウィンドブレーカー、ブルゾン、ライダースジャケットなどの単語は「モール言葉」と呼んで軽蔑している。モールを歩き回って一歩遅れた流行服を手頃な値段で買いあさる人たちの欲望をそそる言葉は、すべてモール言葉なんだそうだ。

「さあ、出かけるぞ。アノラックを着てランデヴーだ」

と僕が言うと、Hirukoは自分の話す言葉をからかわれたと思って僕の腕を叩き、そのまま腕を絡ませて体重をかけてきた。

「アノラックは美しい言葉。半被という言葉も好き。」

「ハッピー?」

「半被は、幸福な上半身。」

「上半身には口や耳があるから幸福さ。」

アノラックは美しい言葉。同意。

シャムキャッツの解散が悲しい。岡田拓郎のところでも近いことを書いたけれど、思ってたよりもすごい早さで時間は過ぎていってしまっていたらしい。メンバー内でドラムの藤村さんだけが私と同じ大学の出身で、その縁で都内から少し距離のある我が街にも定期的にライブをしに来てくれたものです。今の我が家から徒歩20分程の飲食店でのワンマンライブを思い出す。あれはアルバム「Friends Again」リリースの報が発表された日だったなー。

どうぞお気軽にコメント等くださいね。