記憶の埋葬

「僕らがこの国に移住したのは安楽死が認められているからなんです」

著名な作家である彼は、作者近影の写真とほとんど変わらないような雰囲気だったが、あの写真は10年以上前に撮影されたものだった。

「アルツハイマーでも安楽死の理由として認められているんです」

彼は先月、妻を亡くした。

アルツハイマーと診断されて6ヶ月後のことだった。

「僕のことも、自分のことも覚えているうちに死にたいと彼女は言っていました」

そもそも彼らが、安楽死の認可の有無でこの国に移住したきっかけは、亡くなった妻の両親の相次ぐ死だった。作家自身の両親は、作家が若い頃にすでに亡くなっていた。父親は自殺で、母は就寝中の心不全だった。どちらも死ぬ直前までは「元気」だった。

妻の父親は脳血管障害で長いこと寝たきりだった。肉体が枯れていくように衰え、自ら言葉を発することもできないが、最後まで周りの言葉を聞くことと理解することができた。だからこそ毎日父親は涙していた。その父親が亡くなった途端、母親が認知症を発症。症状が進むと記憶障害だけでなくまるで別人のように性格まで変わってしまい、妻も兄も姉もその変わりように愕然とした。亡くなる頃は母親は自分の子どもたちのことも自分のことさえも何もわからなくなっていた。

そのようになっても日本では生きていかなくてはならないし、生かさなくてはならない。

「命があるというだけで死んだも同じ状態でいろというのはあまりにも酷ではないでしょうか?」

作家はいう。

「日本の現状に失望した私たちは、この国に来ました。幸い、僕の職業柄、移住に関しては大きな問題もなく済みました。案外とこの国には日本人や日本の企業も多くて、生活にはあまり困りません。言葉も最初は大変でしたが、半年も経つと日常生活では苦労しない程度になりました」

作家は創作活動を続け、日本の出版社から本も出していた。日本に住んでいなければならない理由は彼らにはなく、この国にいることも、日本の地方紙に載った妻の死亡広告(妻の姉が出していた)で知ったほどだった。

インタビューをネットで申し込むと、「ネット越しでなら構わない」と回答があった。

「わざわざ来てもらう話ではないし、もてなすことはできない」

というのが作家の言い分だった。

彼らがその国に渡ったのは7年前のことだった。

すでに成人していた彼らのふたりの子どもたちは日本に残った。

「安楽死の有無はこの国を選んだ理由ではありますが、僕らは決して死ぬためにこの国に来たわけじゃないんです。生きるために来たんです」

少しずつ自分たちの老いを感じながらも、5年近くの間、穏やかな日々は続いた。

ある日、妻が言った。

「私、壊れてきている」

それは作家も感じていないわけではなかった。

繰り返されるささやかなミス。

診断の結果は若年性アルツハイマーだった。

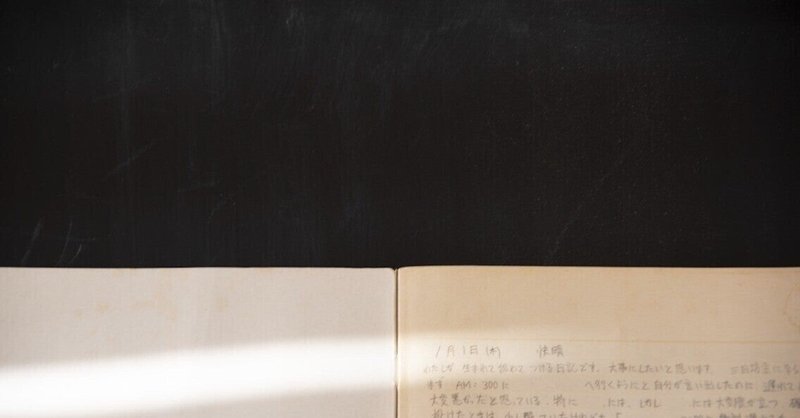

妻はその日から記録をつけた。自分がその日したこと、感じたこと。過去にあった出来事。覚えていることを全て書いては夫に読ませて確認を取った。

過去の思い出は繰り返し書くこともあった。決して書いたことを忘れて書くというわけではない。前に書いたものと同じく書いているか?確認することもあった。

最初に診断を受けてから5ヶ月ほど経ったある日。妻は薬をもらうために病院へ行った。

「病院へは必ず付き添います。僕もきちんと話を聞いておくべきですからね」

担当の医師は英語が堪能で、妻はその国の言葉より英語での方が理解ができていた。

「その日はいつも通り、医師は説明のあと『何か訊きたいことはないかい?』といつも言う。薬の種類が変わった時は飲み方の確認をするけど、大抵は『先生のお話はとてもわかりやすいです』と妻は言うんです。でもその日は『ごめんなさい先生。今日は先生の言葉がうまく理解できなくて』と言い、『先生、私が私であるうちに死にたいと思うんです』と言ったんです」

医師はゆっくりと頷いた。

「そういう選択もあります」

それから間もなく、妻の安楽死は認められた。

妻は安堵した。

そして、飽き続けている記録にもそのことを記した。

「妻の安楽死が決まったあと、日本にいる子どもたちに連絡をしました」

最初から、こうなることをある程度覚悟していたが、本当に安楽死を選択する時が、しかもこんな早くに訪れたことに子どもたちは驚いていたという。作家は自分自身も覚悟が足りていなかったことに驚いていた。ただ妻だけが淡々としに向かって準備を進ませていた。

妻は、夫と出会った頃の話。最初のデート。結婚すると決めた時。息子が生まれた日。娘が生まれた日。それらを全てノートに書き、夫に語った。

「うん。そうだね。よく覚えているね」と夫が言うと「本当に?」と聞き返す。事実、作家の知る範囲のものと、妻の語る話はほとんど一緒だった。違うとすれば、心の内の話だった。

「そう言うと、妻は『よかったぁ』と言って心底ホッとしたような顔をしました。『私でいるうちに死ねる』と」

妻の安楽死の前日は、妻が日本から来たふたりの子どもに料理を振る舞い、家の近くにある小さい美術館に4人で出掛けた。

穏やかな時間だった。

当日は妻と娘で朝食を作った。

日本の食材が思った以上に充実していて、野菜以外はほとんど日本と一緒だった。見慣れない名前の野菜も調理してしまうと日本のものとたいして変わらない。

4人で最後に囲む食卓は、野菜の話で始終した。

「約束通り11時に医師が来ました」

妻の主治医ともうひとり。安楽死に対する際はふたりの医師で行われる。

リビングダイニングで処置は行われることになった。

妻はリビングのソファに、作家とふたりの子どもはダイニングテーブルに座った。

医師らは妻の脈を測り、血圧を計測した。

そして主治医が段取りを説明する。

手には錠剤がふたつ。

「これは致死量の鎮静剤です」

ゆっくりと英語で説明する。

妻は頷く。

「これを飲むことで、あなたは深い眠りに就きます。本当に深い。もう二度と目を開くことはありません」

子どもたちもその言葉をじっと聞いている。

「飲みますか?飲まない選択もできるんですよ」

「飲みます」

妻はその国の言葉で答えた。

娘が俯いた。

錠剤は少し大きめで、作家は大きめなグラスにミネラルウォーターを注いだ。

医師が彼らを招く。

3人は妻を囲むようにした。

妻は3人の名前を呼ぶと「きちんとあなたたちとの思い出と一緒に眠れるわ」と微笑んだ。

薬を医師から受け取る。

息子が握っていた両手に力が入る。

作家からグラスを受け取ると、少し水を口に含むと続けて薬を口にした。そしてゴクリゴクリと喉を鳴らすようにグラスの中の水を飲み干した。

「ありがとう」と言ってグラスを夫に手渡す。

「じゃあ、おやすみなさいね」と改めて横になると、周りを囲む家族の顔を見たあとゆっくりと目を閉じた。

呼吸が寝息に変わる。

子どもたちは跪いて母親の手を取った。

作家はグラスを片付けた。

医師たちは、普段作家と妻がキッチンで使っていた木製の丸椅子に座って様子を見守っている。

やがて寝息は小さくなって、子どもたちがハッと顔を上げると、代わりにというように医師らが母の脈を取る。

自然と子どもたちは立ち上がり、ダイニングに座っている父のところへ行った。

主治医が妻の死を告げた。

「あとはもう事務的なことでした。移住をしているといっても僕たちは外国人ですから、その国の葬儀の様式に則る必要もなく火葬を済ませました」

火葬の際、妻を看取ったふたりの医師が来たという。

主治医は火葬の間、ふたりの子どもに母親のことをいろいろ話したり、逆に日本にいた頃の話を聞いていた。

もうひとりの医師は作家に対して、かなり遠慮がちに「あなたのファンです」と話しかけ、読み込まれたペーパーバックを差し出した。それはだいぶ前に書かれた作家の代表作のひとつだった。自殺した作家の父親がモデルの話だった。

「この本を読んで、医者になろうと思ったんです」

「そういうことを言っていただくと光栄です。と言ってよいのか…」

精神科医だった父が自殺したのは、作家が20歳の時だった。

第一発見者は父を探していた看護師だった。

遺書はなく、ただ随分と長くに書かれていた日記があった。子どもの頃からの日記を父の死後母は全て処分してしまった。

作家は医師に「サインしましょうか?」と言うと医師はとても喜んだ。

「あなたの作品をもっと読みたいから、日本語を勉強しているんです」

「英語での翻訳なら結構あるようですよ」

と言うと医師は「本当ですか?取り寄せます」と言った。

「埋葬はまだしてないんです。僕が死んだ時に一緒に埋めてもらうつもりでいるんです」

日本に帰ってくるつもりなのか?と訊ねた。

「今は帰る気はないですね。ひょっとして子どもらもこっちにくるかもしれないし。そこはまだ流動的です」

作家は言う。

「例えば、ずっと日本にいたままだったら、僕はもっと長くの時間を妻と過ごせたかもしれない。でも、どんどん妻は妻でなくなっていく。妻はそれに耐えられただろうか?そして僕も耐えられたのだろうか?おそらく耐えられなかったと思うんです」

介護疲れからの悲しい事件のニュースは昨日も流れた。

「家に、妻が使っていた机の上に骨と写真を置いています。机の引き出しには妻がつけていた日記もあります」

時々読むのだという。

妻の日記の最後は、死の前日の美術館での話だった。

もう、何度も観ているはずなのに、初めて見るような顔で観ていた絵があった。

日記の中でもその絵を観てとても好きになったと書いてあった。

そして家族とその絵を見ることができて嬉しいと書いてあった。

「彼女の記憶と僕の記憶のズレを見つけると少し悲しくなるんです。でも、それでも、そこには僕もいたし彼女自身もきちんといた。それだけでいいのかな、と思っています」

そして妻の死後、自分も日記を書いているという。

「いつ忘れてもいいように、というわけではありませんけどね」

作家は笑った。

「ただ、そうやって書いていくことで、僕自身のもつ記憶を埋めているような気がします。いつか誰かが何かのはずみで掘り出しでもしない限り、僕の記憶はずっとそこに人知れず眠るんです」

妻が残したノートは3冊あるという。

そのノートは全て作家の手元にあるという。

「妻の書いた日記を読む自分は差し詰め『墓荒らし』ってとこかもしれませんが、妻はおそらく『仕方のない人ね』と笑っているでしょうね。でも、いつも書いたものを僕に読ませていたのだからこれでいいのだと思っています」

妻の話と全く関係ない新作を執筆中だと作家は言った。いつか、観光でこの国に来ることがあったら案内もしますよと言ってインタビューは終わった。

記事とは別に、この話を書き記しておこうと思った。