においもねばりもない納豆!? 味とにおいを分析&比較しました。

納豆のにおいは好きですか?

好きと答える方は少ないと思います。むしろ苦手という方も多いのではないでしょうか。

においがなければ…という方に朗報です! 2021年5月に株式会社Mizkanから「美納豆のデリ」(ナチュラルローソン限定)という、納豆特有のにおいが無い商品が登場しました!

使用している納豆は、新たに発見した納豆菌を用いて独自の製法で発酵させているとのこと。

「美納豆のデリ」は納豆でありながら、特有のにおいや糸引きがないため、外出先でも、周囲の目を気にすることなく、おしゃれなオフィスランチとしてデスクでもお召し上がりいただけます。

(株式会社Mizkan ニュースリリースより)

https://www.mizkan.co.jp/company/news/detail/210519-00_1.html

今回は「納豆」の部分に注目して、他の一般的な納豆とともに味とにおいを分析しました。

…その前に、納豆について調べてみました! 納豆の知識を付けて、ご家族、お友達に自慢しちゃいましょう!

納豆 豆知識

1.なぜ臭いの?

においの主成分に、アンモニアが含まれているからです。

アンモニアは、発酵の過程で納豆菌が大豆のたんぱく質を分解したあとに作られます。製造後も日がたつにつれて少しずつ発酵が進むので、においは徐々に強くなります。

2.なぜ粘るの?

納豆の粘りは、納豆菌が大豆のたんぱく質を分解してできたグルタミン酸と、糖の一種であるフラクタンという物質からできています。

フラクタンという物質には味はありませんが、ネバネバを安定させる役目をもっています。納豆のネバネバはグルタミン酸という物質がバネのようにおりたたまれてつながっており、このおりたたみ構造が粘りのもとといわれています。

3.なぜ混ぜるの?

納豆を混ぜていくと、豆の周囲についた粘り成分が集まり、空気を含んで、舌触りがまろやかに変化していきます。美味しさの変化はこの舌触りの変化による部分が大きいようです。

混ぜると粘り、まろやかに変化する納豆。その粘りと独特のにおいが無いという「美納豆のデリ」は、果たしてどう違うのか? 分析結果では、はっきりと違いが表れました!

実験概要 2021年7月調査

ミツカン 美納豆のデリ(トマトソース)、くめ納豆北海道小粒、秘伝金印くめ納豆、金のつぶとろっ豆

タカノフーズ おかめ極小粒

あづま食品 おいしい極小粒

※サンプルはタレを除いた納豆のみを使用。

味の分析

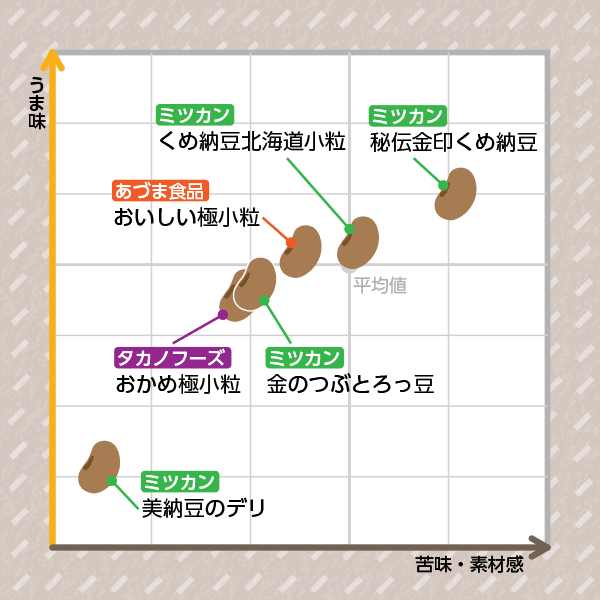

測定した6商品の平均を基準(ゼロ)とし、うま味と苦味・素材感のバランスをグラフに示しました。

ミツカン「美納豆のデリ」は、他の納豆と比べてうま味・素材感ともに控えめであっさりとした味わいであることがわかりました。逆に、同じミツカンの商品である「秘伝金印くめ納豆」はうま味と素材感の強いしっかりした味わいと考えられます。

においの強さと質の分析

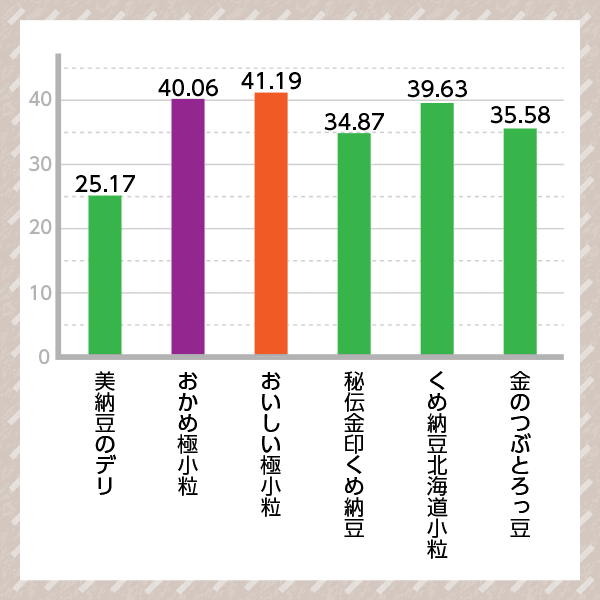

においの分析では、まずにおいの強さを表す臭気指数相当値を示しました。

臭気指数相当値:におい識別装置で測定した試料ガスのにおいの強さを臭気指数に相当する値として数値化したもの。3以上の差があれば、人の嗅覚で認識できる程度、においの強さに差があると言える。

12〜18:楽に感知できる濃度。

20〜30:強いにおい。

40以上は強烈なにおい。

タカノフーズ「おかめ極小粒」、あづま食品「おいしい極小粒」はどちらも値が40を超えていて、強いにおいを呈すると考えられます。

一方、「美納豆のデリ」は今回測定したサンプルの中で最もにおいが弱いという結果となりました。

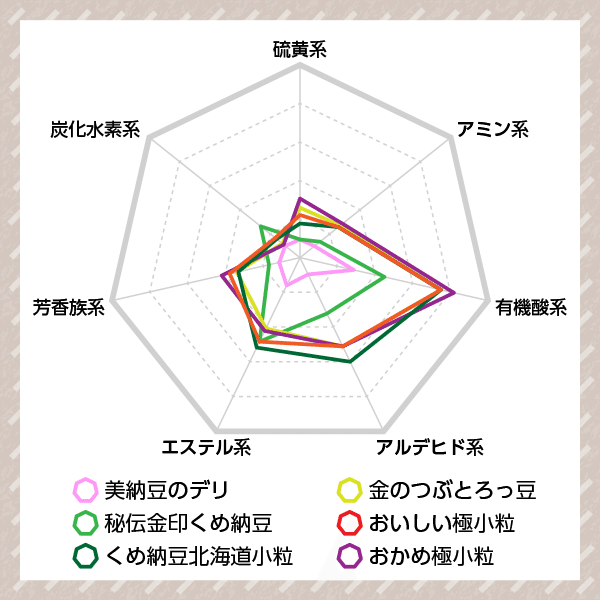

次に、“においの質”の傾向が分かる類似度をグラフにしました。

類似度:においの質がどの系統に近いかを示す。仮にアルデヒド系の類似度が50%と算出された場合、アルデヒド系との類似性が50%という意味になる。10%以上の差がある系統が1つでもあればにおいの質に差があると言える。

ミツカン「美納豆のデリ」は、他の納豆とにおいの質が大きく異なっていることがグラフからわかります。

他のサンプルに注目すると、あづま食品「おいしい極小粒」、タカノフーズ「おかめ極小粒」、ミツカン「くめ納豆北海道小粒」と「金のつぶとろっ豆」はにおいの質が似ていますが、ミツカン「秘伝金印くめ納豆」はそれらと異なるにおいの質だと推測されます。

まとめ

「美納豆のデリ」に使用されている納豆は、ニュースリリースの文言通り、においが控えめで他の納豆とは異なるにおいの質となっていることがわかりました。

においやねばりの少ない納豆が新たに登場したことで、これまでのイメージにとらわれない食べ方や食べるシーンなど、納豆を楽しめる幅が広がっていくのではないでしょうか。

【引用について】

当レポートの著作権は、株式会社味香り戦略研究所が保有します。引用される際は、「株式会社味香り戦略研究所調べ」と出典を明記ください。

※禁止事項

当レポートに記載された内容の一部または全部を改変して引用することは禁止いたします。また、商品・サービスの広告における利用もご遠慮ください。営業・販売を目的とした資料や制作物への引用をご希望の場合は、事前に必ずご相談ください。

※免責事項

弊社が独自に分析・解析を行ったものであり、掲載されている商品の優位性を示すものではございません。引用されたことにより、利用者または第三者に損害その他トラブルが発生した場合、当社は一切その責任を負いません。