- 7days book cover challenge, DAY2 -

「7日間ブックカバーチャレンジ」企画のルールからは逸脱したやり方ですが、7冊の本を紹介します。

(前置きについてはDAY0をご参照のこと)

昨日紹介した『レコードと暮らし』という本を、思わず「これはまるで柳田國男や今和次郎のように」と形容したので、今日は今和次郎(こん わじろう)の文章を集めた『考現学入門』を紹介したい。

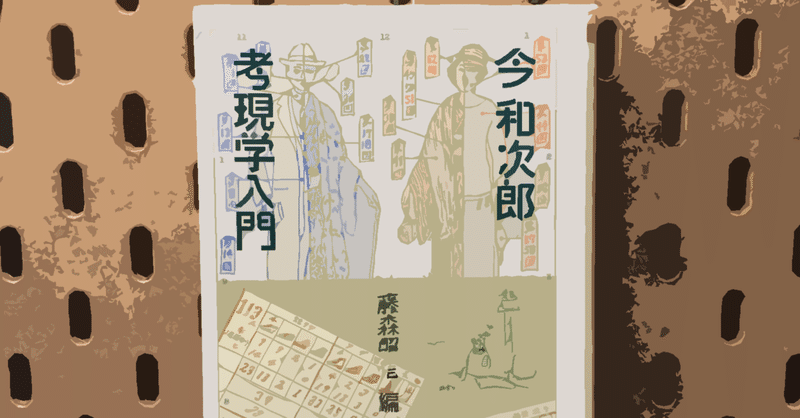

『考現学入門』今和次郎 (藤森照信・編) / ちくま文庫

今は、青森出身の建築学者、風俗研究家。早稲田の建築科で助手をしていたところ、柳田国男にスケッチの腕をかわれ民家の調査に同行した。昔からの日本人の住まいについての研究調査だった。「それで農民の表情が読めるようになり、農家の家作りも学んだ」と回想している。

その後も農林省の依頼で、全国の農家の住まいや暮らしに関する調査をしていると、関東大震災が起きた。

本書の解説の中で建築学者の藤森照信先生が

今のように目玉を親とするゲゲゲの鬼太郎のような人物には、<見えるもの>の壊滅は、ちょっと大げさにいうと既存の宇宙の崩壊にほかならない

と表現しているが、震災後、今は焼け野原の東京に新しい宇宙の芽生えを見つけた。いわゆるバラック (仮設建築物)の生活における様々な造形的工夫に、都会の人々のたくましさ・美しさを見い出し、それをまたスケッチし出したのだ。

関東大震災をきっかけに今の興味の対象として都市生活者が加わり、後の『路上観察学』へと通じる「路傍採集」や、銀座を歩く人たちを観察する風俗研究、郊外の風俗雑景、下宿や家庭の持ち物調査まで、視点はどんどんミクロ化していく。

「こんなことまで調べてるの?」と、人によってはばかばかしく思ってしまうようなことも微細に調査して、滲み出てくる「人々のくらし」をすくいあげる。筆致は淡々としているようで、時折表出する熱がたまらなくかっこいい。

僕がこの本で特に好きなのは、郊外にあらわれる様々な行商人の姿をスケッチした図に対するコメント。(何度読んでも感動する名文なので、引用します・笑)

とくに静かな郊外の家に済む子どもたちには、これら種々の姿は移動博物館の陳列品の役をしてくれるのではないでしょうか。

空想を盛んにしますならば、あの、レコードのなかにあるベートーベンのパストラル・シンフォニー、あれは私にはたまらなくうれしいのですが、あんな風味がこれらのものの錯列のうちに感ぜられないでしょうか!まさにJapanese suburban symphonyがここにあるんではないでしょうか!

音もあり、動きもあり、色沢もあり、そして個々がそれぞれ固有の慈味をもっているじゃありませんか!

この自粛生活の中からも、関東大震災後のバラックの中に今が見出したような「たくましさ」は芽生えているのだろうか?日課となった早朝の散歩では、「考現学」の視点も思い出しながら路傍や住まいを眺めている。

----勝手にCM----

僕のチャレンジの目標は、薦めた本を誰かが本屋さんで買ってくれること。(個人店の通販であれば尚良し)

というわけで、この本が買えるページを紹介します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?