自分の実践に影響を与えた本紹介⑤

前回は、「学びの責任」について紹介しました。子どもたちを信じ、教師主導ではなく、子どもたち主体の学習スタイルについて書かれていました。もう購入されましたか?是非読んでみてください!

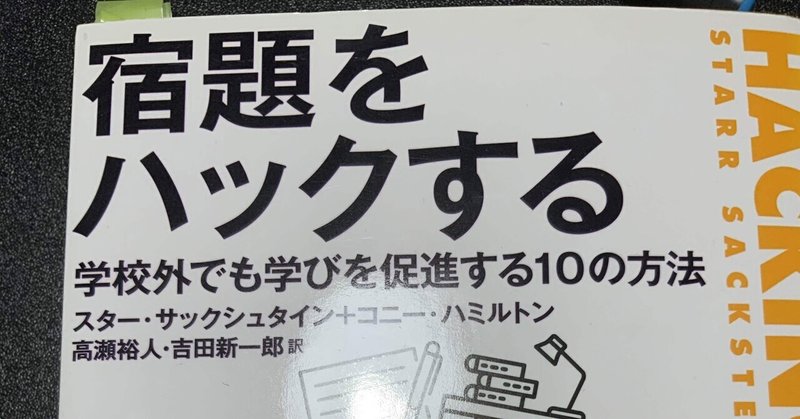

本日は、同じくアメリカの本が日本語訳されたものです。題名は『宿題をハックする』です。とても分厚い本ですので、今日もざっくり紹介していきます!

今日は宿題について考えていきたいと思います。

宿題は何のためにするの?

当たり前のように学校の先生は宿題を出していると思います。僕もそうです。毎日宿題を出しています。

しかし、この宿題、そもそも何のために出しているのでしょうか。

・学校で学んだことを反復で学習し、理解を深めるため。

・家庭での学習時間を確保するため。

・毎日コツコツ続ける継続力を身につけるため。

などなど、いろんな目的が出てくるでしょう。

この本では、宿題が何のために出されているのかをもう一度話し合うべきだと主張されています。

宿題は手段?目的?

この本が強く訴えかけているテーマの一つが、宿題を目的にしてしまっているということです。

宿題はあくまで手段であり、宿題をすることが目的となっていないかということです。教師側も宿題を出して終わりではなく、「この宿題を通して、子どもたちにどんな力をつけさせたいのか」という狙いをはっきり持っておくべきかもしれません。

宿題は全員同じでいいのか?

宿題が知識理解を目的としているのなら、子どもたち一人ひとりの知識や理解力が異なります。授業でしたことと同じ内容を宿題で出したとしても、理解していない子どもにとったら、わからないことを家でもするという負の連鎖に陥ってしまいます。保護者の方が一緒にしてくれるならまだしも、共働きで時間に余裕のない家庭もいるはずです。

この本では、子どもたち一人ひとりのニーズに合った宿題を出すことが必要だと書かれています。

個別最適化の学びが言われている中、宿題も個に合わせた出し方が主流になってくるのかもしれません。

宿題ができた!という自己肯定感にもつながってくるかもしれませんね。

2学期から宿題をハック!

この本には、「あなたが明日にでもできること」というコラム欄があり、日頃の実践に移しやすいようになっています。

この本を読み、宿題ついてもう1度考え直してみませんか?

僕はこの本と出会い、宿題の出し方を変えました。

まず4月に新しい学級の子どもたちと宿題について話し合いました。どうして宿題を出すのか。先生のねらいを伝え、目的ではなく、手段であることを強く言いました。

その後、宿題の出し方を子どもたちに決めさせました。

・毎日出したいコツコツコース

・1週間のうちに出したいのびのびコース

習い事や家のお手伝いが多い子どもたちは、のびのびコースを選択する子が多いです。のびのびコースの子には、計画表を渡し、計画通りできているのかをチェックします。

のびのびコースの弱点は、計画を立てられない児童が、どんどん宿題を溜めてしまうことです。その場合、ある程度貯まったら子どもと話し合いをします。

このまま行くのか、コツコツコースに変更するのかです。

子どもは「頑張ります!」ということが多いですが、たいていたまった宿題が減ることはありません。ここですかさず保護者にも連絡をとり、家庭でも協力してもらいます。

すると、ほとんどの子は、たまった宿題をすべて終わらせることができます。

宿題の取り組み方については、コツコツコースものびのびコースも最後に振り返りを書き、価値づけをします。

あくまで、宿題をすることが目的ではなく、宿題に対してどのように取り組めたのかを検証していきます。

2学期からは、個別に応じた宿題を出していきたいと思っています。

教室に印刷機などがあればいいんですけど・・・なかなか難しいですよね。

ご存知の方もいると思いますが、日本で宿題や定期テストを廃止した中学校の話が有名です。ある校長先生が決断されました。次回その本を紹介したいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?