『流れ星の歌』と老人性難聴

難産でした

先日投稿した、伊藤アキラさんの想い出を綴った日記の最後に、こんなことを書いた。

ひと月くらい前から「ミレミファソーファーミー」というモチーフから始まる曲を作るべく、少しずつ作業している。

伊藤さんのことを思い出しながら、「歌詞が先にあったほうが楽なんだよなあ」なんて、詞も同時につけていた。

『流れ星の歌』というタイトルを仮でつけて、ほぼできあがったかな、なんて思っていたタイミングで飛び込んできた伊藤さんの訃報だったので、なおさらショックを受けたのだった。

『流れ星の歌』はこれから仕上げるつもりだが、これが最後の作品、なんてことにならないよう、もう少しあがいていくつもり。

その曲がようやくできあがった。

メロディがなかなか書けなくなってから、いろいろ悩んでいたが、ここにきてひとつの答えが見えてきた。

「ひたすら時間をかけて、何度でも修正しながら記録していく」

という方法。

フレーズが浮かんだら、とにかく書き留める。カタカナの走り書きでもいい。

それをMuseScoreという譜面ソフトに書き込み、何度も細部を調整していく。

疲れたら寝る。そのまま忘れて、長いときは1週間くらい寝かせておく。今までならそれで忘れてしまうのだが、譜面に書き残しているので、忘れていてもまた見れば思い出す。

少しでも気力が戻ったときに、頑張って続きをやってみる。

……そんな感じ。

これは90代になったバカラックのインタビュー動画をテレビで見てから、「こういうやり方でいいんだ」と言いきかせるようになった。

バカラックは鼻歌でホイホイとメロディを書いていくタイプかと思っていたのだが、どうやら違ったらしい。何度も何度も書き直しながら、時間をかけて1曲しあげると言っていた。

それは歳を取ってからのやり方なのかもしれないが、とにかく歳を取って瞬発力がなくなった自分には、このやり方しかない、と思った次第。

同時に、歌詞が先にあれば楽なんだよな~、ということも、改めて思って、今回はメロディを完成させる前に歌詞に着手して、最後は同時進行にしていった。

メロディが歌詞に引っ張られる、その逆に、歌詞がメロディに引っ張られる。そのせめぎ合いで、バランスをとる。

で、最後は「歌詞は考えすぎてもいけない。一語一語の力が消えないように、文章としてはちょっと変かな、くらいでも「えいやっ!」と投げ出してしまう。

高い音が聞こえない!

で、作品作りはそういう手法でいけばまだやれるかな、と思っているのだが、困ったのは聴力の劣化。

先日、NHKのEテレで、野鳥の囀りには情報伝達が込められている、という番組を見ていたのだが、シジュウカラ、コガラ、ヤマガラの鳴き声の比較の場面で、ヤマガラの鳴き声がまったく聞こえない。

助手さんにそう言うと、「嘘でしょ?」と驚いている。

何度再生し直しても、やっぱりヤマガラは聞こえない。

↑シジュウカラとコガラは7500Hzくらい。ヤマガラだけ9000Hz近いことが分かる。

テレビ画面を動画に撮って再生してみたが、音声データはしっかり信号が見えているので、録音されていることは間違いない。

⇒テレビ画面を撮影して実際に再生してみた動画 Click to play

この動画の2番目は、カメラで撮った動画の音声データだけをfoobar2000で再生したところ。シジュウカラとコガラはやはり7500Hzあたりがいちばん大きいが、ヤマガラは9000Hzくらいがいちばん大きい。

音量を相当上げると、ヤマガラは最後の3発くらいが微かに聞こえる。これはオシレーターの画面を見ると、7000Hz台の成分が少し混じっているからだろう。この7000Hz台の部分だけが聞こえていて、そこから上(8500Hzあたりから)はまったく聞こえないのだ。

人間の聴力は若いときは20000Hzくらいまで聞こえるという。今の俺はその半分以下、9000Hzですら聞こえないのかと思うと、やはりショックだ。

これは体調やストレスにも多少影響があるようで、40歳前後くらいのとき、すでに高音域が聞こえづらくなり、ヴォーカルをミックスダウンしているときに摩擦音が聞こえず「さしすせそ」や「たちつてと」が全部「はひふへほ」に近いようなフニャニャケた音に聞こえてしまい、歌手に「もっとちゃんと発声しろ」と辛く当たったことがある。

後に、それは自分の聴力障害のせいだったと気がついた。

聞こえない音を想像しながらミックスダウンする

その後、少しよくなっていたと思ったが、ここのところの劣化は思いのほか進んでいたのだなあ。

何年か前、耳鳴りが治まらなくて耳鼻科に行ったときに聴力検査をしたが、特に右耳の劣化がひどかった。前は逆だったのに。

だいぶ前から、ミックスダウンの際には、高音域が聞こえていないことを意識して、シンバルやハイハットなどの音域の高い音は小さめにミックスしている。

いちばん困るのはリバーブのかかり具合で、もしかするとリバーブの残響音も聞こえづらくなっていて、過大にかけているのではないかと不安になる。

今回も、YouTubeにUPしてから、居間のテレビで再生していて、あれ~、リバーブかかりすぎていたかなと思い、さっき、ほんの少し絞ったバージョンを保存したところ。

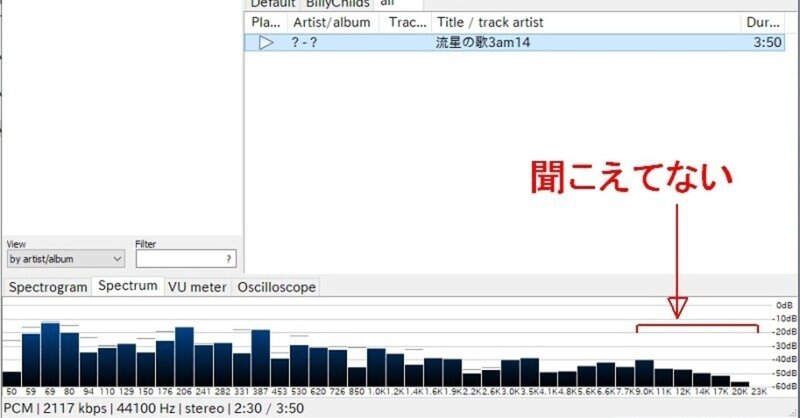

↑『流星の歌』再生画面。こんなに出力エネルギーがあるのに、この部分が聞こえていないのかと思うとゾッとする。

しかしまあ、ベートーベンはほぼ聴力を失った後に交響曲第9番を書いたらしいし、曲作りには聴力は影響しない。録音作業が問題なのよね。

こういうとき、ああ、売れておけばよかった。演奏や録音作業は信頼のおけるプロに任せられるのに……と後悔するが、しゃあない。

もしかすると、タヌパックバーチャルバンドのメンバーにドラマーがいないのは、自分の聴力のせいかもしれないと思い当たった。

チェロとかチューバとかの登場が増えるのかな。

それならそれでいい。とにかく創作意欲が消えてしまうことがいちばん怖い。

多少ハンディがあったほうが、なにくそ、となるかな? ……そう前向きにとらえますかね。

↑EWIが奏でるメローで心に染みるメロディ。デジタル・ワビサビシリーズの第2弾発売! ↑ClickでiTunesストアで試聴

こんなご時世ですが、残りの人生、やれる限り何か意味のあることを残したいと思って執筆・創作活動を続けています。応援していただければこの上ない喜びです。