目標レースに向けたトレーニング計画の立て方(ウェルビーイング池上秀志講座受講後の備忘録)

はじめに

プロランナー 池上秀志氏(以下「師匠」とし敬称とする」)によるウェルビーイングを受講した(R4.1.8~)。講座の一つである目標レースに向けたトレーニング計画策定方法について、自分なりに整理した備忘録である。(3月の篠山ABCマラソンに向けたトレーニング計画見直しなど)

1 トレーニング計画の立て方

はじめに(大まかな流れ)

トレーニング計画を立てる大まかな流れは以下のとおりである。

①ピークに持ってくるレース(目標レース)を決める

②目標レースまでの準部期間を決める(休養期間が含まれる)。

③期分け(periodization)=その「期」に何を重視して練習するかを決める

・仕上げ期・専門期にやる練習・やるべき練習をまず決める(それをきめないと基礎構築期に何をするか決められない)。

・仕上げ期・専門期にやる練習・やるべき練習ができる身体を作っていくために、基礎構築期でどのような練習を行うかを考えていく。

④どのような計画を立てても構わないがテーパリングは必ず作ること

①ピークに持ってくるレース(目標レース)を決める

文字通り。「いつ」、「どこ」で、「何(距離および目標タイム)」のレースを走るかを決める。

★目標レースで何をしたいかを決める

私の直近目標レースは

・(いつ)2022年3月6日 開催

・(どこ)篠山ABCマラソン

・(何:距離)フルマラソン42.195km

・(何:目標タイム)2:58:30

であった。

②目標レースまでの準部期間を決める(休養期間が含まれる)。

期間:最低3か月~最大6か月

→6か月を超えると心身が続かないこと、あと、やることがなくなること、ある程度PDCAサイクルを数多く回したいことから「3~6か月」で設定する。

◎3~6か月の根拠

1:6か月超は長すぎること。集中力が続かずやるべきこともなくなること。

2:PDCAサイクルはどんどん回し少しでも多くピークに持ってくるraceを作りたいこと

→あまりにも短いとピークの頂点が低くなる。(システマティックに回すことができなくなる)

→同じ負荷の練習を週2回やっても1回やっても身体への効果は同じ。一方で故障へのリスクは高める。

3:ピークは維持できてもせいぜい6週間

③期分け(periodization)=その「期」に何を重視して練習する期間を決める

師匠は「基礎構築期」「実戦期」(その練習負荷を身体に身につけていく「適応期」)「テーパリング期」の大まかに3つに分けて講義されたが、もう少し詳しく分けると以下のとおりとなる。

1-1)基礎構築期

1-2)適応期

2-1)実戦期(専門期、特定練習期)

2-2)適応期

3)仕上げ期【絶対外したくない仕上げの練習をする時期、レース前3~6週前/人と練習状況による】

4)テーパリング期【レース前2~4週間】

なおトレーニング計画を策定するにはレースから逆算して、まず、仕上期・実戦期にどのような練習をするかを決める。その後、実戦期以降にやりたい練習ができる身体を作るべく、基礎構築期にどのような練習していくかを考えることになる。

5)目標レース

4)テーパリング期・・・レース前2~4週間

3)仕上期…仕上げの練習(絶対外したくない練数)に何をするか?←レース前3~6週前

2)実戦期…目標レースに向けどのような専門的な練習をするか?

1)基礎構築期…実戦期にやりたい練習ができるようにどのように身体の基盤を作っていくか?

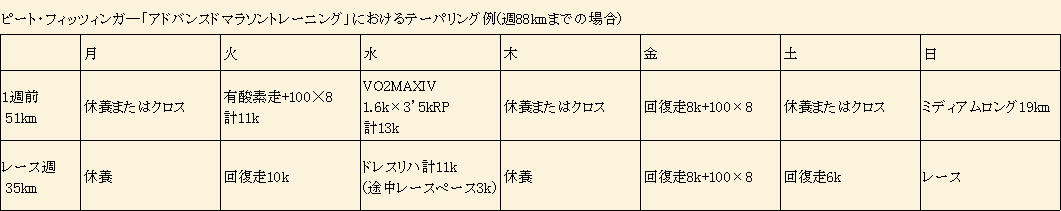

④テーパリングをする←必ず!テーパリングはレース前に必ず入れること!

テーパリング期間は概ね2~4週間(6週間とる選手もいる)。

⇒海外選手の中には(テーパリング期)レース前4~6週間、30キロ超のロング走をスキップする選手すらいる

テーパリングについてその効果は科学的に証明されていない分野。

しかし、

1 レース前2週間にキツい練習をしてもレースまでに時間が少なくもはや身体が適応しないこと(レース前2週間でどのような練習をするかという点はトレーニング計画全体の中では些細な問題にすぎない)

2 故障のリスクを高めること

3 テーパリングしたらしただけ疲労が抜け本番に良い調子で臨める可能性が高いこと(合せて故障リスクも低減可能)

⇒要は「レース前のキツい練習は高リスク低リターン」「テーパリングをして練習量を落とすことは低リスク何らかのリターンあり」であり「テーパリングはやらないよりやった方のメリットが大きい」ので必ずを行うこと。

<以下感想所見>師匠の講義でで一番大きい知見は

・海外選手は(テーパリング期)レース前4~6週間、30キロ超のロング走をスキップする選手すらいるとの実例の紹介だった。

この知見は昨年末に見た動画とラップするものだった。

STEPTUBEにてカルちゃんこと「マイナ・ディション・カルクワ」さんが

・フルマラソンの調整はかなりよく練習ができている場合は練習ができているということは疲労がたまっているからかなり前から調整に入った方が良い。一か月前とか。

・うまくいってないときは2週間前までは練習した方が良い。

と語っていたこととラップする内容だったわけだ。

今までの自分だとたとえ順調に練習ができていてもレース3週前の週末は30~35キロ走をそれなりのスピードでやらなければいけないと思い込んでいた。しかし、レース前2月前3月前に十分な練習ができて、一月前くらいにやる「絶対外したくない練習」を納得のいく形でできれば最後の一月は調整でよいのである。

練習が思うに任せなかった場合はどうか?これはカルちゃんがいうとおり2週間前まで(例レース14,15日前の週末に30キロ走レースペース90~95%なりもっと遅い30キロ走)をしっかり練習をして後の2週間で疲労をぬくことになるだろう。

【テーパリングで思う所】

ちなみに去年の富山マラソン3週前時点、右脚は軽い故障気味でついに30キロ超走は一度もできずにスキップ、サブスリー目標をサブ310に下方修正しようかというくらい疲労がたまっていたが、その週の練習も抑え気味、16日前に89分30秒でハーフTT(当初30キロ走予定していたが故障再発を恐れてできなかった)以降、レース前1週間は43キロ(それまでは週70~98キロ)とこれでもかと練習量を落とした所、内臓疲労は面白いように抜けていった。

この点について故小出義雄氏はフルマラソンレース前極端に練習量を落とすと脚が軽くなりすぎてよくないと著書で度々言及されている。私も小出氏の持論の影響を永らく受けていたが富山前は絶望的に疲労が溜まっており一歩間違えると完走すら危ういと判断し落とした次第だ。

レース15日前に30キロ走をしてかなり疲労が溜まっていたとしても、ラスト14日間の練習を抑えれば何とかなるようだ。その際、ラスト2週間の練習メニューで参考にしたのは、ロス五輪米国マラソン代表ピート・フィッツィンガーの「アドバンスドマラソントレーニング」である。

2 トレーニング計画策定にあたっての4大原則

①計画は鉛筆で書くこと

・計画は計画。適宜状況に応じて修正することが大事。

例:故障した→ロング走スキップ(←極点なときは誰も迷わない)

↑

そもそもそうならないように適宜計画を見直していくことの方がもっと大事

・故障リスクが少なく効果が得られる範囲でトレーニングを行う。

・柔軟に対応した例30k走:体調がイマイチよくわからなかった。

対応:いくつかのパターンを考えスタートし走った体調の感じで柔軟に対応することとした。

考えたパターン:

①20k走って残り10kをレースペースに上げる。

②10k走って<2⇔1k>×6の変化走

※いくつかのオプションをもって望む(故障しないよう柔軟に!)

②基礎(一般期)から実戦(特定期)へ

・初めは一般的(基礎的)トレーニングを中心に行い、試合が近づくにつれ実践的(特定的)練習を増やしていく。←先週の専門性を漸次高めていく。

(従前)リディアード式:完全期分け(走り込み期、ヒルトレ期、無酸素持久力期、統合期とその時期にやる練習を完全にわける手法)

(最新の手法):計画初期から専門的トレーニングを少しずつでも入れていく。

例:基礎(走り込み中心)期でもインターバルやペース走を軽い設定(短めにやったりペース走をインターバルで分割したり)で入れていく。

走り込みの専門性を上げていくロング走の例:

初期:レースペース80~75%30~45k走

中期:レースペース80→85→90%30~45k走と少しずつ設定を上げていく。

専門期:90~95%の30~40キロ走、20キロまで90%+ラスト10kレースペース、15キロ90%+12~18キロ変化走

インターバルの専門性を高める例(エリウド・キプチョゲのインターバル):

①1km×12~15R2分→②(2k・1kR2分)×5R2分→③2k×8R2分→③3k×5R2分

※全て2分55~50秒(キプチョゲのマラソンレースペース2:53)

※レナト・カノーバの選手の場合、R1kの変化走となり+30秒前後

③テーパリング期間は必ず設定すること(再掲)

・レース前の10日間・2週間でやった練習から得られる効果はほとんどない(時間的に短く身体が適応できないから)

・一方でキツい練習がもたらす故障・疲労蓄積などのデメリットが大きすぎる←何かやらかした時取り返しが効かない期間

<北山補足>余計なことはしない。テーパリング期に限らず「故障≒余計なことをした」ということ。

テーパリング期に避けたい練習例:レース1週前のハードな30キロ走

→本番に何の効果を得られないどころかそれまでの数か月の練習成果を台無しにするトレーニング

<北山補足>レース前1,2週前でもハードなトレーニングをしてもよい唯一の例外:高校総体引退予定の高校3年生で故障等の理由で十分な練習ができていない選手

・ペース走やインターバル・レペなどを2日に1度故障だけ注意して行い(レース2,3日前は軽めで調整)レース本番に向け心肺と脚をやっつけでつくる。(そもそもそうならないように故障はしない・地道にトレーニングを積み上げていくことが大事)

④週のトレーニングを決める

トレーニング内容の決め方

①ハードな練習内容を決める(週1、2日)

②休養日を決める(週1日)←市民ランナーはランオフ、クロストレでも良いくらい。休養だけを考える日。

③ロング走の日(週1日)←疲れが残らない程度。専門期の場合はロング走がハードとなる場合あり

④それ以外の日(3~4日):低~中程度な練習で「疲労を溜めない程度である程度心肺に刺激を与える練習(有酸素能力を少しでも刺激したい練習)」「疲労を少しでも抜きたい練習(休養日とは違う)」などを行う。

基礎構築期のトレーニング例【密度が濃い】

日:ロング走、月:休養日、火:その他(8~10kラスト3k中程度)、水:ハード/インターバル(400×10~20など)、木:その他(低強度のジョグ)、金:ハード/ペース走、土:その他(低強度ジョグ+10秒坂ダッシュ5本)

専門期のトレーニング例【密度が薄い】

日:ハード・レースペース90~95%30~40キロ走、月:休養日、火:その他(8~10kラスト3k中程度)、水:ハード/インターバル(2キロ×5~8など)、木:その他(低強度のジョグ)、金:その他(低強度のジョグ)、土:その他(8~10kラスト3k中程度)

※ハードな練習がレース本番を想定した質・量ともに高いトレーニングを行うため「その他」の日の練習内容を軽くしないと疲労も回復せず疲労リスクも高くなってしまう。

【中強度の定義】

・その練習をやろうとしたとき気合いを入れなければできないメニューであれば中強度ではない。(ジョグで自宅を出発してそのままの気分でできる程度の練習)

「講義での師匠池上の説明」

・例えば5キロ20分の人がいる。4分30秒で8kmペース走をしようと思ったらどう感じるか?(質問者:きついです。気合い入れないとできません)じゃあ4分50秒でならどうか?(質問者:それなら負担なく入れるかな)その強度が中強度

・例えば低強度のジョグをしていて、ラスト数キロだけある程度まであげて心肺を刺激を入れる。疲れは翌日以降に対して残さない。これであれば「低→中強度」の練習

3 本稿のまとめ【講義を受けての実践例】

①篠山ABCマラソンの目標

私の直近目標レースは

・(いつ)2022年3月6日 開催

・(どこ)篠山ABCマラソン

・(何:距離)フルマラソン42.195km

・(何:目標タイム)2:58:30

※富山時4:14~15なら35キロまで自信あるイメージ

→今回4:12~13で37キロまでは自信あるイメージ

であった。

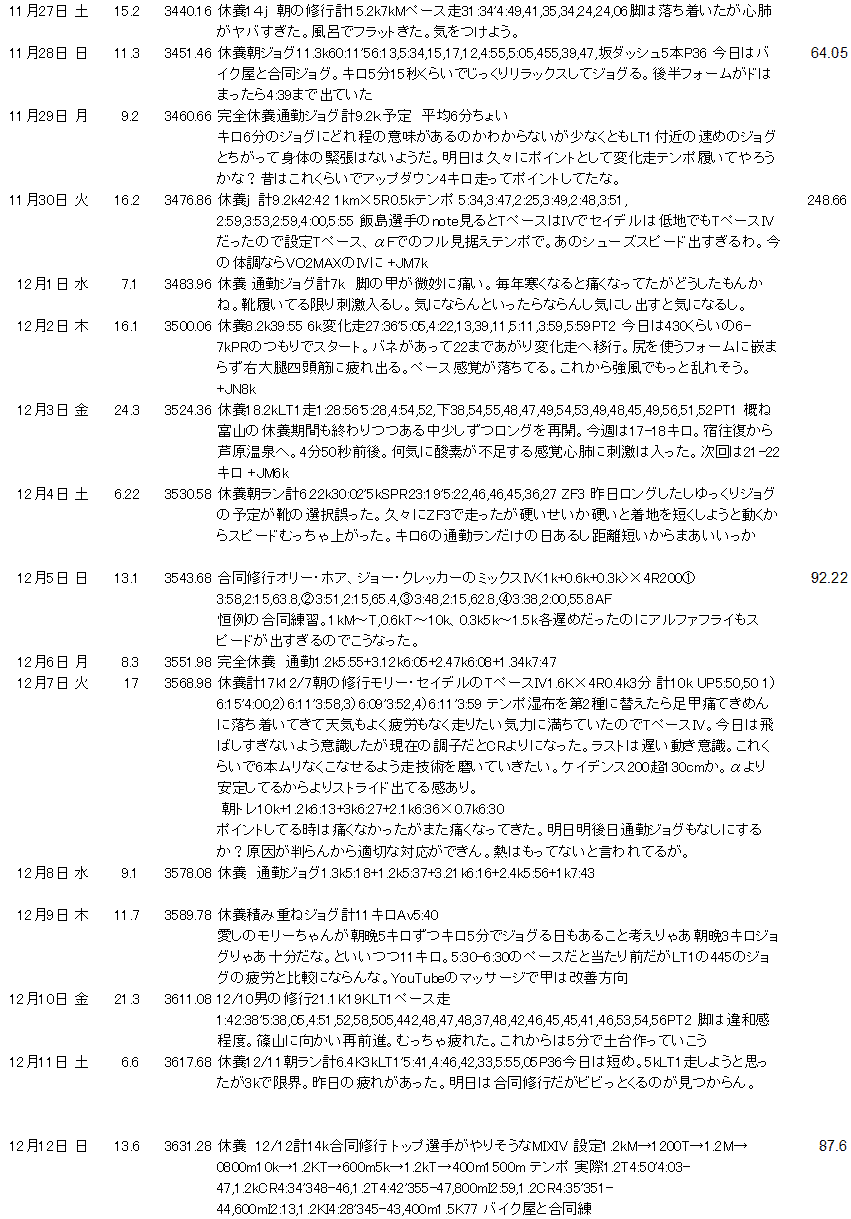

②講義前の大まかなトレーニングの流れ(基礎構築期??)

富山マラソン後5週休養期間とした。

レース後1週目36キロ(最長8k中程度(37:33AV4:41)

2週目42キロ(10kJOG51:45AV5:11)

3週目64キロ(最長15.2k/7kMPR31:34AV4:31)

4週目92キロ(最長18.2k中程度88:56AV4:50)

5週目88キロ(最長21.1k中程度1:42:38AV4:50)

2週目のクロカンジョグで左足をねん挫した際、足の甲が激痛に襲われた。その後、だましだまし治療並行でジョグを行っていた。その週の最大走行距離はアドバンスドマラソントレーニングを参考に、8キロから週ごとに2割増を目安に伸ばしていった。一方で距離が短いのでEペース上限、LT1を意識したスピードまで上げて走った。

5週目の12/10(金)の21.1キロ走をマラソン練習再開と位置付けた。

ここまでは4:40~50と割と速めのロング走で距離を伸ばしていたが、以降の25キロ以上ロング走は5分ちょいで35キロ程度行った後、ロング走のスピードを4分半まで少しずつ上げていくイメージを持っていた。6週目は2、3日に一度ポイント練習を行ったがまだ左足甲がいたかったのでロング走はスキップ。翌7週目から一気に軽快する。

年末年始は雪予報だった。そこで天気が良かった12/24に急遽年休をとって25~27kのロング走をすることとした。走りだすと9月と違い涼しいこともあり、調子が良く4分30~40秒前後で推移、結局30k2:19:50(AV4:40)で走破した。約一月半ぶりのロング走をLT1/レースペース90%で行ったため練習後の疲労は酷かった。がその後年末年始休暇に入るため疲れは回復できるイメージはあった。雪は降ったが12/28、12/30と1/2は場所を選べば走れたためマラソン練習をすることができた。

12/24 30k2:19:50(AV4:40)

12/28 34.3k2:42:29(AV4:44)

12/30 17.4kミシガン(1.6kCR+2kM+1.2kCR+2kM+800m5k+2kM+400 6:07'3:52'215,8:10'3:59-412,4:31'3:46-45,8:10'4:02-08,3:00,8:15'4:08-07,77.7)

1/2 計31.2kミシガン(1.6k6:27'4:05-2:22+2k8:21'4:13-08+1.2k4:40'3:53-47+2k8:23'415-07+0.8k3:05+2k8:08'4:04-04+0.4k82)

1/4 計17kT(hresh5k21:06+3k12:12+駅伝1k3:30)

1/8 35k2:50'30k2:23:21AV4:46(31.5キロでハンガーノックキロ6分半で自宅までたどり着く)

12/24に30キロ走、その後3日間は降雪もあり7,8kをキロ5分超低強度ジョグ。12/28は田んぼロードの雪が融け走れたのでロング走。行けるところまで行こうと思い12/24より抑え気味に34キロ。練習後の疲労度は段違いに少なかった。12/24の30キロ走とその後3日の休養ジョグで身体が適応したといえる。

12/30と1/2はミシガン。この時点の意識としてはレースペースの余裕度を高めるインターバル程度としか思っていなかったが師匠の講義受講後振り返ると実に一般的トレーニングとして多様なスピードトレーニングとスタミナトレーニングができていたことがわかる。1/2は友人と走りダウンは初詣ランをしたので31.2kまで距離を延ばす。

1/4はサンドームランのお手伝いがてらThresh、通常Mペースでしかペース走はしないが周りに人が多く走っている環境に自然にペースアップした。で1/8は37キロまで行ければとスタート。このロングはすきっ腹で走ったところ31.5kでハンガーノック。途中パンを買って食べて息絶え絶え自宅にたどり着く。

さて私がトレーニング計画の立て方講座を聴いたのは1/8の35キロ走を走っているときだった。「実戦期に何をやりたいことをまず決める。でないと基礎構築期に何をしたいか決められない」の下りは参ったなと思ったが、まず、特定(専門トレーニング)期・仕上期に何をしたいかを考え、12月から1月までの練習が十分にそれに耐えうるか検討し「是」であれば特定期・仕上期計画のブラッシュアップ、「否」であれば本番までの計画を見直すこととした。

仕上げの練習(絶対外したくない練習)のイメージは

①2月初旬:95%前後の30キロ走

②その前後:ハーフマラソンタイムトライアル

であった。求めている能力は4:12~13の集団に楽に乗っかかることだった。

1/8時点までの練習は既に30キロ超を4回走りうち3回はレースペース90%程度、「レナト・カノーバの特定期トレーニング」といえるくらい充実した練習ができていたので「是」と判断した。

ロング走の他も友人とミシガンやミックスインターバルを行ったり、2k前後のT~CRIV、M~LT1ペース走を行っていた。富山の際は4分15秒をターゲットにしたレースペースIVを多く実施し4:14~15は楽に行けるイメージを持てるまで仕上げたが如何せん4:15をターゲットに置いたため「4:12~13ではちょっと速いな」という感覚だった。

これをレース(M)ペースIV(4:8~12)やT~CRIV(4:00~3:50)を行うことで4分12秒をより楽に走れる感覚を作るポイントを行っており引き続き組み込むこととした。(ちなみにこの点師匠の講義、書籍、ブログで安藤選手を育てた里内コーチの、インターバルは3分20秒(2時間20分)が基準。これでは余裕がないから3分16~20秒でインターバルを行う話が出てくる。私はキプチョゲのレースペースIV(1km×12~15、2k×8)をやって十分レースペースを長い距離でも楽に走る技術、筋持久力、心肺が鍛えられるトレーニングと感じていたがニヤリだったわけである。)

③特定期間(仕上期??)

レースから逆算しレース前2か月の練習計画を見直した。まず割り切ったのは

①絶対に外したくない練習は道路が降雪下でもトレッドミルや室内練習場を活用してでもやる

②調整期間は一月とる→①ができた時点で30キロ超5回となり今までのどのフルマラソン練習よりも走りこめた練習となる。よって自信をもって調整に入る。

③それ以外はロードで30キロ走などができなくても気にしない。ただスタミナを維持するため降雪下であればジムのトレッドミルで30k走を1回入れる。(この場合質はこだわらない。ロードでできればレースペースで10kを途中で入れるなどする)

師匠池上の一連の書籍と講義を受講して「必要なもの」「やれればやった方がよいもの」「やらなくても大丈夫なもの」を根拠づけて色付けできるようになったといえる。

④週間トレーニングの設定

12/20~1/10までの練習日誌を見ると計10回ポイント練習を行っていた。年末年始休みに合宿を行ったいたようなものだった。相当、疲労もたまっていたので、

◎1月11日以降の週間トレーニング

ハード2(ロング系1+その他1)

休養1(基本月曜)

その他 中程度あり1~2(7~8キロを後半4:30~15まで上げるイメージ。4:25~40で6~10kペース走など)

その他 低強度のみ2~3(通勤ジョグ計5~7km5:40~7:20でしか走らない日)

と密度を薄くしていくこととした。疲れもあったが中期予報が雪模様でありまともに走れない日が相当でることが予想された。よって週2のハードさえできればあとは通勤ジョグだけでも候とわりきった。

富山の際はワクチン接種後の休養週で適応できていたが、ジョグが4:45~55と速めを意識してたため自覚なしで疲労蓄積し、

9/23の「計28kレナト・カノバの変化走IV21.1k95:00'5k20:51'410,09,10,11,11

+4k17:14'4:16,22,22,14+3k12:30'4:10,10,10+2k8:23'12,11+1k3:53+1k3:44 UP5K24:30'5:39,4:50,51,21,55 レスト6分超」で右大腿四頭筋を軽く故障してしまった。そのため30キロ走を2~3回の予定が結局10/9のふくい30kのみとなり距離の不安を抱えた状態での参戦となり結果31キロで脚がつってしまった。

同じ過ちを繰り返すわけにはいかないが、4分40~50秒前後の速めのジョグを意識してきたためキロ5分超でゆっくりジョグする動きができなくなっていた。そこで通勤ランでリュックを背負って物理的制約でスピードを出せないようにしてジョグを重ねることにした。

(富山までは中強度のジョグと軽めポイント練習(中→高強度)をほぼ毎日繰り返していたようなものだった。)

キロ6~7分の計5~7ジョグにどれほどの意味があるが自分でも???だったがモリー・セイデルのジョグは5~6キロを5分超で行う日も多くあるので、月間走行距離半分以下の私なら分割でキロ6~7分でも相対的負荷は同じだろうと考えることにした。

変えてみてはっきり言えることは疲労蓄積は段違いに小さくなった点だ。従前の速めのジョグは週1,2回、その他「中程度までのトレーニング」に位置付けることとした。

⑤計画は鉛筆で書く(絶対外したくない練習を急遽1/22にやる)

1/11の週にざっと1月2月の練習計画をたて下記のようにGOOGLEカレンダーにポイント練習を打ち込んだ。イメージとしては30~35k走をいれつつ、絶対外したくない練習を2/5に30k走’RP95%前後、2/11にハーフTTを、平日は中程度の遅めペース走とフル~ハーフRPの変化走をいれていくような感じでざっくり組んだ。現実問題として雪が降ったり疲労がキツく感じる日などがあってこのとおりにやっていない。

私は基本出勤前の6時台に練習をする。通常前日夜には翌日朝のポイント練習の内容を決めるが、朝4時ごろトイレに目が覚めて道路に積雪がなければ急遽ポイントを前倒しすることもある。

今週(1/31の週)であれば週間から降雪予報だったので、2/1に

・5k9:40'3:54,52,+1k×3R2分3:53,49,25 計9.4k50:53

のハーフ~10kRPのIV、2/2,3には計8k後半4:15程度まであげる中程度のランを行うなど融通無碍に変えている。

また2週間予報で2/5(土)、6(日)、2/11(祝金)~13(日)が雪予報だったこと、1/22(土)は天候と道路事情が悪くなく年末年始の疲労も抜けていたことから急遽絶対に外したくない練習をやることとした。「4分8秒前後でまずハーフ・そのまま勢いで25kmをレースペース以上でアップダウン込みで30k超」走ることとした。

1/22(土)25kTT1:45:30Av4:13'101%,21.1k1:27:30AV4:09'102.8%

計30k2:12:30AV4:25'96.6%(UP5k含む)

結果は5kアップ後TT開始4分8~10秒で安定していたが20kで垂れ、以降4分半まで落としてゴールだった。十分レースペースに対応できる心肺と脚ができていることが確認できたので2月の一月かけて調整することとした。

本当は1/29にやったレースペースIVを経てやりたかったが降雪で道路ではロング走ができない恐れがあったので柔軟に対応したものである。

1/29(土) RPIV5K20:53+4K16:37+3K12:28+2K8:24+1K3:52R300 計26.3km2:1:31AV4:37’RP92%/25k1:54:33AV4:35RP93.1%風速3,4m2k以降5m超

1/29は計30k以上走るつもりでスタートしたがほぼ氷点下の気温、強風、雨で心身ともにイヤになり1kmが終って何とか6kダウンしようと思ったが自宅付近で「もう十分だ。あと4kmジョグって何か意味があるのか?」と身体に尋ね「何もないね!」という答えしか聞こえてこなかったので26kでやめた。

ちなみに2/5(土)からかなり雪が降る予報、2/4(金)の予報は2℃/曇りとかなりマシな予報だった(氷点下の吹きさらしの田んぼ道でロング走を続けていると気温1~2℃は実に暖かく感じるから不思議なものだ)。2/11以降の保証もないので朝4時45分スタートで30キロ走(設定15k4:50,10k4:30,5k4:15)をした。実際は3キロ以降4分35秒前後にあがり、ラストもレースペースまであがることもなくそのまま走った。

今後の予定は2/10にもう一度ハーフTTを予定しているが今度は4/12のレースペースで考えている。これも強風なら11~13で天候がましな日にやるだろう。

2/19に脚筋力を維持するために30~35kを走る4:40~50で走る予定だ。ラスト5k今度こそはレースペースまで上げて終えたいが天候等でレースペースIVなり柔軟に変更するだろう。

これまでであれば自分が決めたメニュー(特にロング走)を最後まできちんとやらねばならないとこだわって練習してきた。

しかし私は「30~35キロを何回もするため」に30k超走をやっているわけではない。フルマラソンを2時間59分59秒以内でゴールする(4分16秒平均で42.195km走り切る身体をつくる)ために走るのだ。

今回のマラソン練習ではもう十分やりたいことをやり、どんどん脚も心肺もできているので天候が悪ければ調整だ。走れるのであればそれなりに走っていこう。ということで「絶対やるべきこと」「やった方が望ましいこと」「やらなくても大丈夫なこと」が明快な基準をもってスクリーニングできている。

皆さんご存じのとおり3/6の篠山ABCマラソンは中止となった。が後輩や友人にPMを頼んで3/5か6にフルマラソンを走ることとしている。(休養期間の故障と治ったの話)

今回はレース2月、3月前に十分とトレーニングを積むことができた。富山のようにラスト3,4週でロング走を入れて間に合わせる状況とは全く異なっている。未だかつてここまできちんと練習ができたことがない。正規レースで走れないことはとても残念だが、昨年8月以降の練習の日々に一つの区切りをつけたい。レースはなくなったとしてもマラソンを走る道路がなくなったわけではないのだから。

<実際の練習日誌>

※練習日誌記載のスタンス

①ジョグを含め基本全てのペースを記載する(ジョグのペースでその日の体調は大体理解できるので。例:6分超≒相当疲労大)

②体調などの練習時の感じ方(特に良しあし)を書く(感じ方の記載がなければ普通だと思えばよい)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?