世界トップ選手のペース走はMペース(最新の世界トップのトレーニングを学ぶ「ペース走編/ダニエルズはもう古い」)

<要点>

・世界のトップ選手のペース走はMペース程度

・国内外にはEペース上限~Mペース中間程度でペース走を行う指導者・選手がいる

(9/15追 様々ご意見いただき参考に「練習日/場所/標高/気温」を追加しました。どの練習もうらやましいほど涼しいです。夏季低地はMペースを基準でよいのではと思いました。高地練習への見地がある皆様のご意見をお待ちしています。)

1はじめに Tペースとペース走を考える

ペース走といえば

・5km向け6~8k Tペース

・10k向け12~15k Tペース+10秒くらい

でされる方が多いのではないでしょうか?

国内のどんな長距離マラソン教本を読んでもそういったことが書いてあります。

ちなみにTペースとは「「1時間くらい維持できるスピード」であり、トップ選手であればハーフのレースペースに相当しますが、サブ3レベルだと10マイルになります。

(Tペース=ハーフと勘違いしていた私は全盛期Tペース(3:48~50)で押し切るレースをしていましたが見事16km地点で撃沈しました。)

図:ダニエルのVDOD

両角速氏も「中長距離・駅伝 (陸上競技入門ブック)]で、

櫛部静二氏も「基礎からわかる! 中長距離走トレーニング」にて、Tペース相当での8kmペース走といったメニューを紹介しています。

※なお櫛部本はTペース≒OBLA≒LT2をLT1として紹介する重大な誤りがありますのでご覧の方はその点を注意して読んでください。(村山選手のLT2をハーフレースペースとして紹介していますが川内選手が公表したLT1は3分半、森川賢一監督も「そんなペースには絶対ならない。測定ミスでは?」とおっしゃっていました。)

LT1を意識してポイント練習を組むか、LT2を意識してポイント練習を組むかは考え方、価値観の違いに過ぎず、どちらが正しいというものではありません。ただこの9か月実践して得た結論は「LT1を意識して練習をした方が身体へのダメージは少なく故障も防げる。ただしLT2を意識した練習よりも速くなるのは時間がかかる」というものです。

LT2の方が練習負荷は高いですから、きちんと疲労と回復さえバランスできていれば効果が高いのは当たり前です。

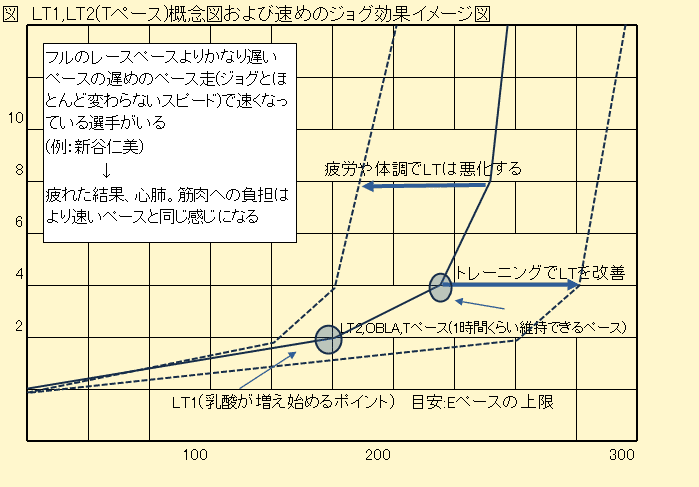

ただペース走の理屈は「ある一定のスピードを超えると乳酸が溜まりだすLT1、LT2付近で練習することで、身体が慣れて、心肺や筋肉もも鍛えれ、走技術も向上し、よりそのスピードを速くしていこう」という練習です。LT1を意識した遅めのペース走であっても、一定の改善は期待されます。

LT1はダニエルズのVDODのEペース上限付近と推測されますが「Eペースは決して楽なペースではない」というランナーは極めて多いですが、Eペース上限付近でのジョグ(私の場合6~10kであることが多い)は調子が良い日でも、かなり全身と心肺がめい一杯酸素を身体中に回していこうと頑張っていると感じれるペースであることは間違いないです。

ペース走には

・速めのペース走:LT2≒Tペースを意識したペース走

・遅めのペース走:LT1を意識したペース走

の二つがありますが、以降、速めのペース走について検討していきます。

2 ペース走はTペースでやらないけないのか

①ペース走をTペースでなぜやるのか(ダニエルの呪文)

世間一般、ツィッターを見ていると全国のランナーがプロもアマもTペースでの6~8k程度のペース走に勤しんでいることが良くわかります。

<Tペースで走る理由>

問:なぜランナーはペース走をTペースで頑張るのか?

答:ジャック・ダニエルズがTペースでないと意味がない。Mペースで走ることはEペースで走るのと効果がほとんど変わらないと言っているから

何も考えずに人のまねをして練習している人に聞いてもろくな答えが返ってこないでしょうが、トレーニング理論を勉強しているランナーに聞けばきっと「ジャック・ダニエルズというアメリカに博士がいて」と始まり「ダニエル博士はペース走はTペースでないと意味がないと言っている」という結論がでて来ることでしょう。

ジャック・ダニエルズ博士のVDODを詳しくお知りになりたければ「ダニエルズのランニング・フォーミュラ 第3版」をご覧ください。

専門書を1冊とても読んでいられないという方は、げんさんのブログ「ハシルコト」をご覧ください。ダニエルズのトレーニング理論が簡潔にまとめられています。

②なぜTペースでペース走をこなせない人間がいるのか

私自身これまで「ペース走はTペースでないと意味がない」と信じて練習をやってきました。また地元の中学・高校生たちに中・長距離の練習をアドバイスす際にはTペースでの20~30分程度のペース走を定期的(最低週1以上)に行うようアドバイスをしてきました。自分の実践や中高生を多く見ていてあることに気がつきました。

<Tペース走がこなせる人間とこなせない人間がいる>

①Tペースで7~8キロのペース走を軽がる出来てしまう選手がいる一方で、Tペースで20分ペース走をこなせる選手は意外に少ない(それどころかより遅いMペースですら2~3kで垂れてしまう選手すらいる)

②Tペース走どころかMペース走すらこなせない選手がいる

ちなみに私の場合17分半前後(Tペース3分45秒)で走れていたころでも3分50秒で入ると3、4kで垂れることが多く「Tペース+10~20秒」で2k様子を見てTペースまで上げてペース走をするというやり方に落ち着いていきました。練習日誌を見返しても4分5秒で7kとか「3k12:30+5k19:40」といった記録が出てきます。要は3分50秒すら20分超のペース走がこなせなかったわけです。

知識が深まった現在では、Tペース走がこなせない人がこなせない理由は主に2点とわかります。

<Tペース走がこなせない理由>

①筋肉組成が持久向きで長時間の運動にむいた人間もいれば全くそうでない人間、あるいはその中間の人それぞれである。

②そもそも今日の体調のTペースはVDODの直近レースで示されたタイムであるとは限らない。

①は持って生まれた肉体特性が持久型か短距離型か中間かで相当レベルの運動強度となるTペースでの長時間の持久運動が30~40分でも軽々できる人間がいれば、10分でもばてちゃう人間がいるという話です。

(一般高の高校生にペース走をやらせてみて1年生の春先からTペースで軽々5キロ以上走れてしまう選手がいれば私は相当長距離が有望な選手と判断します。このタイプの選手に7~8kペース走をアドバイスすると苦もなくこなせるためどんどん長い距離が走れるようになります。うらやましい話です。)

②はその日の体調や疲労の回復具合で今日今まさに走るときの能力は変わるという話です。

どんなに軽い運動でも、極端な話、長時間たっているだけでも疲れると思います(ぜんぜん疲れないといううらやましい筋組成の方もいるでしょうが)。

当たり前ですが30キロ走なり合宿なりで疲労がたまる練習をたくさんした翌日などは、筋肉痛や全身疲労なりでいつもなら楽に走れるスピードが出せなくなります。長距離マラソンのために練習を続けていれば疲れている日もあれば脚が軽い日もあるでしょう。私であれば週末にロング走ロングジョグなどのセット練習をしたあとの月曜日は、普段4分45~50秒で軽めのジョグをしているのに5分半を出すのも精一杯ということがあります。全く疲労が溜まらない特異体質の方以外は多かれ少なかれ疲労が溜まれば楽に走れるスピードが遅くなります。筋肉の疲労や内臓疲労ないまぜになってです。結果、LT1LT2はその日の体調で当然ですが変わりうるという話になります。

Tペースに拘泥して練習していると、体調によっては脈拍180とインターバル並の強度で練習していたということになりかねないわけです。

あと余談ですが、これまでの話は「日単位」の考え方です。もっと極端な話をすると走っているうちに全身や心肺の疲労でLT1LT2のスピードが遅くなることもあります。フルマラソンやハーフマラソンなどで楽々走っていたはずなのに、突然息苦しくなることがないでしょうか?30k走でフルマラソンレースペースの80%程度のジョグなら息も切れないような遅いスピードで走っていてもある時間を超えると息苦しくなることがあります。この現象は酸素を全身に送り出す心臓や肺に疲れが出たため起こる現象と思われます。

③Tペース走にこだわるデメリット

<Tペース走にこだわるデメリット>

①疲れているときはTペースはTペースでなく目的とした練習でなくなる

②そもそもTペース自体が相当レベルの高い運動強度であるため一歩一歩の走りを確認して走りづらい。

⇒むしろきつい運動であるためおかしな力が働いてフォームが乱れることすらある

③そもそもTペースそのものの運動強度は低くないのでオーバートレーニングと故障のリスクは高まりうる

①は先ほども指摘したとおりです。

②はどのような運動でも例えばサッカーでもプレッシャーがない状態であれば簡単にパスを出せる(パスを受けて出すのに時間的に余裕がある)のに、プレッシャーがある中では簡単にいかない(時間的余裕がない)のと同じ原理で、スピードが遅い状態で走る際は着地やフォームを意識して走ることも可能ですが、速く走って苦しくなるとそんなことを考える余裕はなくなるという話です。

Tペース走をどんどんこなせる人間は「そもそも運動神経が良い人」が多いように感じます。極限状態になってもきちんと自分の思い通り身体を動かせる人たちです。

③に関してはどのような運動でも同じですが、走ることであれば、より速く走ることで運動強度が高まりますが「より速く走る練習」を増やせば増やすほど疲労蓄積によるオーバートレーニングや疲労回復バランスが崩れた結果故障を招くリスクは高くなります。

ジョグしかしない人とインターバル・ペース走をガンガンやる人なら当然後者の方が故障リスクは高くなるわけです。

2 世界トップ選手のペース走はMペース(Sweat Eliteより)

はじめに Sweat Elite について

海外選手の様々なトレーニングログやトレーニング理論を紹介した

Sweat Elite というHPがあります。

全ての記事を読もうと思ったら会費48ドル/年、6ドル/月払う必要があるが、世界最前線のトレーニングを勉強したく会員になりました。最近はWindowsEdgeであれば翻訳ページをボタン一つで閲覧できるのでワードに英語/日本語訳両方コピーして訳がおかしいところは原文を読むといった感じで勉強しています。

Sweat Elite はYoutubeも開設していて主に米国選手のポイント練習も紹介してくれています。男子5000mリオ五輪銀東京銅のポール・チェリモ、札幌*銅のモリー・セイデルなどのトレーニングが紹介されてますので是非ご覧になってください。

*開催地でマラソンを開催せず試合前日に試合時間を変える愚かしき主催者への皮肉

英語が聞き取れればPODCASTもあるので超おすすめです。私は読むのがやっと聞き取れなので使い倒せないのが残念です。

①ポール・チェリモPaul Chelimo (リオ五輪5000m銀)のペース走

Sweat Elite Youtubeチャンネルでは東京五輪5000m銅メダルのポール・チェリモPaul Chelimoのトレーニングが多く紹介されています。

ポール・キプケモイ・チェリモ(1990年10月27日生/米国)

2016年リオ五輪5000m銀メダリスト、2020年東京五輪5000m銅メダリスト

自己ベスト

3000 m: 7:31.57 (ドーハ2017)

5000 m: 12:57.55 (ブリュッセル2018)

VDOD83(E3'15~3'42,M2'56,T2'49,CR2:41'64.4,5k2:35'62,3k2:28'59.2,1500m2:18'55.4')

※ベスト上のVDODは83だが東京でもベスト12:48のキプリモ(ウガンダ)、12:51のキプコリル(ケニア)に勝っておりVDOD84(T2:48,M2:54)に近いとみるべきだろう。

チェリモのインタービュー記事("Go hard or suffer the rest of your life" - Paul Chelimoによれば

・チェリモのマイレージは週80マイル(週128k、月550k程度)、練習の質を重視

・マイレージを稼ぐためアップダウンなどで質量落としたジョグに置き換えることは「junk miles.」とみなしている。

・十分な回復と強度を意識し、400m☓16⇒12、ペース走6⇒4マイルといったように置き換えることような工夫をして東京に臨んだ。

・量よりも質に焦点を当てる一環として、彼の体がどのように感じているか、練習に対する反応フィードバックに重点を置いている。またもう若くなので睡眠と回復も重視。

チェリモの詳しいトレーニングは別記事で紹介するが所謂ペース走に焦点をあてると

【ポール・チェリモPaul Chelimoのペース走】

①ロード4マイル(6.4km18:45,2:53/kmほぼMペース)<8/31アベニューマイルへの練習,コロラドスプリングス,1870m,気温17度>

②トラック3マイル(4.8km13:43’2:51/km)+2マイル(6/11,コロラドスプリングス,1870m)

(3.2k9:12’2:52.5)+400(52.8,53.2)×2<6/11全米予選2週前>

⇒400×2は練習の流れでコーチと相談し追加

①の4マイルは18分45秒、ダニエルの20分走に意識したトレーニングといえ、2:53/kmで走破しているがこのペースはチェリモにとってMペースです。

また②は約5k+3kのペース走インターバルですが、インターバル化していることで4マイルより心なし速いいものの、それでも2:51~53秒/kmであり、TペースというよりはMペースよりで練習していることがわかります。

【我々への応用】

チェリモの所謂ダニエルの閾値走/20分走とは4マイルのMペース走である。仮に15分台前半の選手(15分~15分半T3:16~21、M3:28~31)であれば

①約20分走’5.5km Mペース3:30/km

②ペース走IV 4k’3:28/km+2.5k’3:24

となります。

世界トップのチェリモはこれだけの負荷でしか練習をしていないのです。Tペースで8~10km頑張り続けるよりも、Mペースで20分しか走らない方がより故障しないことでしょう。故障をせずに通年、何年もきちんと練習し続ける手法としてはチェリモのやり方の方が間違いないことは疑いの余地はありません。

②ジェイク・ライリーJake Riley(東京五輪米国代表)のペース走

次は東京五輪マラソン米国代表ジェイク・ライリーJake Rileyのペース走を見ていきます。

ジェイク・ライリー (1988年11月2日生/米国)、東京五輪マラソン米国代表

自己ベスト 5000 m: 13:32.82 (2012)、10000 m: 27:59.37 (2015)、フル2:10:02【2020】

VDOD79(E3'23~3'51M3'03,T2'56,CR2:48'67.2,5k2:42'64,8,)

【ジェイク・ライリーJake Rileyのペース走】

・ロード5.1マイル(8.16km24:30,平均3:00/kmほぼMペース)(7/23,ボルダー,1650m気温22度)

<7/23東京五輪マラソン2週前>

ライリーは東京五輪16日前最後のハードワークとして、ロードでの5.1マイル(8.16k)のペース走で24:30(3:00/km)で走っています。前半心なしの上り後半心なし下りのコースで走っています。のぼりが3:04~02、下りが2:59~57といった感じで走っていますが、上りがきついところはさすがに頑張ってる感がありますが全般的に余裕残しのペースで走っていることが動画からもわかります。

③フランク・ララFrank Laraのペース走インターバル

フランク・ララ

自己ベスト 10000 m: 27:43、ハーフ61:48

VDOD80(E3'21~3'49M3'01,T2'54,CR2:46'66.4,5k2:40'64)

続いては10000m27:43の記録をもつフランク・ララのメニューです。

【フランク・ララFrank Laraのペース走インターバル】(8/21,ボルダー,1650m,気温17度)

・4マイル’(6.4km19:15’AV3:00”3:07⇒2:57)+0.5マイル流し(3:51/km)+2マイル(3.2km9:18’2:57)+0.5マイル流し(4:12/km)+1マイル(1.6km4:31,2:48/km)

フランク・ララは最初の4マイル/6.4kmを3:00.5/kmのMペースで19:15、続いて2マイル/3.2kを2:57/kmのT~Mペース、ラスト1マイルは10kCRペースで締めています。

④モリー・セイデルのペース走IV

【世界をあっと言わせる】

世界的に全く無名であった米国からきた27歳女性ランナーが札幌で世界をあっと言わせました。2004年当時10000mで世界トップクラスであったアテネ五輪銅のディーナ・カスター(カスターは5000m14:51.62,1万m30:52.32と日本記録を超える記録を有していた)と比べてもその走りからは明らかにスピードを感じません。しかし、彼女が他のどの選手よりも充実していたことは、2時間14分4秒の世界記録保持者ブリジット・コスゲイに対し30キロ以降何度も先頭を引っ張り続けたことからも明らかでしょう。

モリー・セイデルMolly Seidel(1994年7月12日生)米国

東京五輪マラソン銅メダル

自己ベスト

5000m15:15.21i (バーミンガム2016)

ハーフ:1:08:29(アトランタ2021)

マラソン: 2:25:13 (ロンドン2020)

VDOD69(E3'47~4'18M3'26,T3'16,CR3:09'76.4,5k3:03'73.2)

今回紹介するメニューは五輪マラソン3週間前のトレーニングです。

【モリー・セイデルMolly Seidelのペース走インターバル1.6km☓6】(7/23,アリゾナセドナ,1350m,気温23度)

・1マイル(1.6km)’☓6+400×4

マイル①5:17’3:18/km,②5:14’3:16,③5:11’3:14,④5:14’3:16,

⑤5:10’3:13,⑥5:01’3:08

400m①73.3,②73.5,③73.2,④72.1

見ていただいたとおりTペースインターバルを1.6k☓6に、5キロのレースペースで400m☓4を追加した練習です。

一山選手は20年名古屋ウィメンズマラソンに向けて5km☓8本を6本まで3:20、残り2本はそれよりも上げて走ったそうです。また1k☓15本を3分強で行ったとも伝えられています。レナト・カノーバの特定トレーニングに相通じますが、カノーバの選手は月間800kmの中で合計30~40kmのレースペースインターバルを行うことを忘れてはいけません。

【セイデルの月間走行距離500~870km】

詳細な練習の分析は別に書きますが

STRAVAでセイデルのメニューが公表されていました。

日本のトップが1000kmたら1400kmも走ったたらああでもないこうでもないとマスコミが騒ぐのに対し、これが全ログでないかもしれませんがセイデルの練習はMAX900kmはいかない感じです。このマイレージはレナト・カノーバの選手と同じ現在の世界の最先端の走行距離といえます。

【セイデルの「狂った・朦朧」としたペース走IV3.2km’3:20~24×4】(6/23,Flagstaff,2150m,気温21度,湿度36%)

6/23のトレーニングで、木を周りで焼いていてもやがかっていたから(HAZY朦朧)だそうで彼女のログを見ても3:20~24での練習はかなりきつい練習設定になるのでそれを「3.2km×4本」もさせて「CRAZYだわ!」というニュアンスが伝わってきます。

米国選手のペース走がMペース以下の選手が多い中、T~Mペースで計12kmはかなり負荷が高いといえますが一山の3:20での5km×8と比較すれば実にかわいらしいメニューとしか言いようがありません。

札幌までのセイデルのポイント練習を見ていくと3分24~20秒というタイムを相当意識してトレーニングを積んできたことが良くわかります。

【セイデルのメニューと鬼鬼メニューの価値を考える】

一山選手のマラソンに向けてのロングインターバルなどがテレビで放映されていますがどの練習も本当に辛そうに頑張っています。しかしセイデルにしてもライリーにしても必要最小限に硬くならずにしっかり練習練習をしているように見えます。

※コース的に3.2k×4の時の動画か??かなりゆったり走っています。

「鬼鬼メニュー」なるものが日本のマスコミに礼賛さますが一体どれだけの価値があるのでしょうか?小出義雄氏、鈴木従道氏、藤田信之氏、宗茂・猛氏により我が国男女マラソンは1990年代から2000年代に何度も世界の頂点に立ちました。各氏に共通する練習は月間1000kmは当たり前というとてつもない量のトレーニングでした。

現在、世界NO.1指導者と言われるレナト・カノーバはかつての日本人指導者の指導法がリディ―ド式の一つの完成形であることを認めます。一方で、高橋尚子、野口みずきら金メダリストの全盛期がエリウド・キプチョゲ、キャサリン・ヌデレバらと異なり余りに短かったことを指摘します。

カノーバはこうも言っています。「トップランナーが遅いスピードで何10キロも走り続けることに何の意味があるのかい?心肺能力がそれで高まるのかい?」(カノーバのトレーニングは月間700-800キロに過ぎません。しかし質は高い。)

モリー・セイデルの走りを見ても、恐らく冬のマラソンで2時間22、23分台がせいぜいの選手でしょう。しかし、札幌で銅メダルに輝いたのは、2時間20分の記録を持ち「鬼鬼メニュー」なる練習を行ってきた一山麻緒ではなく、5000m15分15秒フルマラソン2時間25分台に過ぎないモリー・セイデルでした。

陸上競技マガジンや月刊陸上競技はぜひ一山麻緒や松田瑞生の月間1300kmという練習メニューとセイデルの銅メダルメニューの比較を紹介してほしいものです。今回紹介したセイデルのメニューは、一山の30~40km走の途中の10キロなり20キロの通過タイムにすぎないかもしれません。

しかし、札幌でメダルを勝ち取ったのは鬼鬼メニューで臨んだ一山でなくセイデルでした。

今回の札幌五輪マラソンの日本代表は、そもそも故障で十分な練習を積めずにスタートに立った選手が3人もいました。半分はスタート前に敗れていたのです。

月間800~900kしか走らないキプチョゲ(ただしおそらく20年間それを続けている)やセイデル、札幌でメダルを勝ち取ったのは1000km超が標準とされる日本勢ではなく彼ら彼女らでした。ピーキングという意味で優れていたのは疑いの余地なく一山よりもセイデルといえます。

セイデルのメニューと一山のメニューがどちらが速いタイムで走れるかはある条件付きで疑いなく一山のメニューでしょう。「ケガをしなければ」の条件が付くわけですが。

東京五輪に向け一山は30度の炎天下で2.5k×8本という鬼鬼鬼メニューなる練習をしたそうです。

⑤ルーク・マシューズ(2018英連邦大会800m銅)のペース走(10/17追記)

この記事を出した時、

・紹介されている選手たちの練習拠点は2000mの高地だ

とかなり批判されました。私の見解は少なくとも平地の夏季期間でのペース走は気温と相殺されるのでMペースを基準にしてはというものでしたが「長め(20分を超える)ペース走はMペースでも良いんじゃね?」という気がしてきました。

13年モスクワ世界陸上800m銅のニック・シモンズはもっと遅いペース走をやっていましたし、今から紹介するルーク・マシューズは、豪州 Newport、完全な平地でトレーニングしています。

マシューズは2018年英連邦大会800mの銅メダリストです。800m1500mのPBは日本記録をわずかに上回るタイムに過ぎませんがタイム以上の強さを持ち合わせた選手です。

Luke Mathews(VDOD80(,E3:21-49,M3:01, T2:54,,CR2:45,I2:41,R58)

800 m: 1:45.16 min (2016)1500 m: 3:35.57 min (2017)

今から紹介する練習は2019年春シーズンに向けての練習です。

ストラバで丹念に見ていただければわかりますがマシューズが行う7~9kmのペース走は一貫して3分8秒前後です

さてマシューズや五輪メダリストのニック・ウィリス(NZ)らオセアニア系の選手は面白い練習をしていて「(1~2kT~Mペース+ショートインターバル)×3~4セット」みたいな練習をしています。初め見たときは

・素でエグイ!

と思いましたがやってみると、ショートは10kmレースペースからなどなので、設定をしっかり守ればセットを重ねるほど動きが良くなる、でもって、1500mや800mで予選、準決勝、決勝を何本も戦う選手には必要不可欠なトレーニングを行っています。本稿からは離されるで別の機会で。

3 もっと遅いペース走(シスメックス森川賢一監督、twolaps横田真人コーチ)ほか

①遅めのペース走について

日本国内にはもっと遅いスピードでしかペース走を行わない指導者がいます。詳細はこの記事を読んでいただければと思いますが

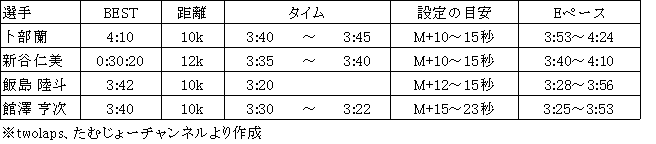

TWOLAPSに関してはYOUTUBEチャンネルと、たむじょーチャンネルで横田コーチのペース走を垣間見ることができます。また新谷仁美選手のハーフ日本記録への練習もNOTE公開されていますが、新谷選手のペース走は3:50~35で12キロ、ジョグよりわずかに速い程度で行っていたことがわかります。

twolapsの選手たちのペース走をまとめるとこのような形になりました。

昨年12月に森川監督の講演を聞いた際、速めのジョグに毛が生えた程度の速さでペース走をするという考え方に衝撃を覚え半信半疑で実践開始しましたが、7月に第2回9.98教室の森川監督講演で「遅めのペース走」についてその考え方を確認したところ「LT1」を意識したトレーニングとのことでした。

TWOLAPSの選手たちのペース走を動画で見ていくと卜部選手は3分40秒程度の10キロペース走を

(5月中下旬,菅平,1300m)

卜部選手のスピードをもってすれば調子が良い日のジョグ程度のスピードだと思いますが、卜部選手はヴェイパーフライで走っていることがわかります。

厚底の練習への扱い方について森川監督にお聞きしたところ、インターバルはヴェイパーフライなどのスーパーシューズ、ロング走やジョグはペガサスターボやペガサスなどのノーマル厚底シューズを履く選手が多いとのことでした。

・薄底にはもう戻れない。ケガをする。(私も全く同意見です。)

(厚底が禁止になったらルールに応じて対応をその時点で考える)

とのことでした。

卜部選手の動画や森川監督からの聞き取りをもとに、最近の私は

・ロング走・・・ペガサスターボ、ペガサスターボ2

・ジョグ・・・ペガサス36(週1アディゼロジャパン4トラック対応のため)

・インターバル・・・使い古しのヴェイパーフライ4%、テンポネクスト

・遅めペース走・・・ペガサスターボ、ズームフライ3など気分と脚に応じて

・速めペース走・・・テンポネクスト、使い古しヴェイパーフライ4%

といった使い分けをしています。私が行う長めのペース走はEペース上限⇒少し速い程度(4:25~35)ですのでさすがヴェイパーフライなどは履かないようにしています。(これくらいならカーボン厚底の助けがいらない)

※トラック25ミリ規制対応で週2、ジャパン4、匠戦などの薄底中底で練習したらてきめんに測定筋膜炎その他軽い故障に襲われました。

②横田真人コーチからの聞き取り(遅めのペース走への考え方など)

以下、2021年2月13日の福井陸協における横田真人コーチ講演会での講演内容と質疑から練習メニューへの考え方にについて(様々なインタビュー記事などでも同じような話が出てくると思いますが)紹介します。

<新谷仁美選手の場合>

・19ドーハ世界選手権までは新谷選手自身でメニューを考えて練習していた。自分は動きづくりや補強を見たり、ディスカッションに入るなどしていた。思うところはあったが言っても聞かないことはわかっていたので、言ってしょうがないことはやらないということで任せていた。

1)ハーフマラソンなどの長い距離や余裕のあるペースでのインターバルによりリラックスしてスピードを出せるフォームの習得

・ドーハ後最初にやったことは長い距離を走ること。彼女の性格上、焦るとだめ。スピードが上がっていかない。陸上というものは、短距離もそうだがスピードを出そうとしてもスピードは出ない。より力を使わないで走ること言うことがどの種目でも共通に大事だが、我々はスピード練習をバンバンやるというよりは逆に長い距離を走る上で、そんなにスピードを使わなくてもでる。彼女のレースペースの場合、1k3分程度だが、彼女でも全力疾走というスピードではない。全力疾走しなくても、これくらいのペースなら余裕を持って走れるということをきちんと覚え込ませる練習をした。逆説的だが長い距離を走ることで、5000m10000mのスピードにつながっていった。

(自分は現役の時長い距離を走るのは嫌だったのでやらなかったが教えるとなるとこうなる)。

<余裕のあるペースでの練習について>

・硬くなるとスピードが上がらない。おちる欠点でありそうならないようにリラックスしてスピードを出せるフォームを目指した。

<卜部蘭選手の場合>

・ムリなく距離を延ばすことで800m~3000mの距離に対応

彼女も150mを全力で走るというようなトレーニングは行わないが、ゆったりしたフォームの中で動きを作っていくプロセスを行っている。800mでもベストが出ている。スピードの出し方として、チーム内でよく話すこととして、800m1500mなど中長距離で必要なスピードはトップスピードではない。みんなダッシュしようとするが、むしろ、レースの最後に勝てるスピード=スピードと定義すればみんな必要なスピードは持っているという大前提のもと、ラストそのスピード出すため、選手によってはスタミナが必要かもしれないし、テクニックが必要かもしれないという部分に落とし込んでトレーニングしていくことが大事

卜部選手の場合、普通の腿上げとか一歩一歩きちんとやっていってそり腰にならないできちんと乗り込んでいけるトレーニングをしている。今でもずれたらきちんとやる。基本のところを大事にしている。結果、日本選手権で2冠やクイーンズ駅伝で区間賞などの結果を出している。

2)トレーニング量のコントロール、リハビリの徹底によりけがをしない身体に

3)プライオメトリック、ウェイトトレーニングによりパワーを増大しストライド長を獲得

・今(ドーハ)までやってこなかったウェイトトレーニングやプライオメトリックトレーニングなどの取り組んだ。

・「何が一番変わったのか?」とよく聞かれるが「継続できるようになったこと」

継続できるメニューを組んでいくことが一番大事。僕がやるまでの彼女は、月曜日のメニューが(状態が悪いなどで)出来なかったら火曜日、火曜日のメニューもずらさないで水曜日にやる、という具合にやらないと気が済まない、「やらないとダメ」という価値観があった。でも水曜日もできないといったズルズルと行くようなこともあって焦って結果が出ないとうことがあった。100点ではなく90点を継続していくという形をメニューを組んでいった。

自分がタイムなどを設定するとそれを必ずやるということになるので、設定を緩くして絶対にできるメニューを組んでいる。彼女が絶対できるような「身体の状態」と「心の状態」を作ってあげるようにしている。

④プロアスリートとしての活動支援(SNS、スポンサー獲得、財務支援など)

・彼女は過去過度の体重制限をして結果的に誤った考えを社会に伝えてしまったという思いがあるため、それを、きちんとアスリートとしての正しいコンディショニングを伝えたいという思いがあるのでその活動の支援をしている。

あと「今のうちに稼ぎなさい」ということでその面での支援もしている。

③Reed Fischer(61:37,VDOD79/T2:56,3:04)のペース走インターバル 3mi,2mi,1mi,800mR2分(9/8,ボルダー,1600m,気温13度)

さすがにMペースより遅いペースでペース走をする海外選手はいないかなと思ったら凄いのがでてきました。

シカゴマラソンに向けてのペース走IVだそうですが海外選手のペース走はMと紹介してきましたたがもはやMペースより10秒以上遅いです。

・4.8k15:42'3:15=M×1.06⇒サブ3 4:25-30

・3.2k10:05'3:08=M×1.0217⇒4:15-20

・1.6k4:46'2:59=M×0.973⇒4:08

私の遅めのペース走でビルドアップ的に10~12km一度に走るときですらこれくらい以上で走ります。

横田コーチはTWOLAPSの選手たちに遅めのペース走を課していますが、米国留学時代に米国選手のペース走はそんなに速くないのを実感として知っていてこのような練習を課しているのかもしれません。

4 まとめ

以上、速めのペース走につていは米国トップ選手のペース走を見てきました。傾向として多くの選手が5キロ超える感じになるとMペースよりに、10分未満の短めの距離であればTペースよりで走っていることがわかります。

それに対し国内であれば例えば5000m15分前半の選手であれば高校生すら市民ランナーすら大体7~8kmペース走をTペース3:20で行っています。リオ東京と連続で5000mのメダルを取ったポール・チェリモは20分未満をMペースでしか走っていません。先ほども紹介した

「ポール・チェリモメニュー我々への応用」

ですが、この練習を15分台前半の走友らに勧めても「そんなもん練習のうちに入るか」とやってもらえないことでしょう。しかし世界トップのチェリモはこれだけの負荷でしか練習をしていません。おそらくTペースで8~10km頑張り続けるよりも、Mペースで20分しか走らない方がより故障しないことでしょう。故障をせずに通年、何年もきちんと練習し続ける手法としてはチェリモのやり方の方が間違いないことは疑いの余地はありません。

ペース走に限らずインターバルにしても海外トップ選手はびっくりするような速いスピードでやっていません。チェリモは800×6を5kのレースペースでしか行っていません。当たり前のことを当たり前にただし、日本人が正しいと思うやり方の腹八分目程度の練習しかしていないのです。

合わせて遅めのペース走についても紹介しました。今年の日本選手権で二人のチャンピオンを輩出したTWOLAPSの選手たちのペース走はほとんどEペース上限のスピードでやっていることは分かったと思います。遅めのペース走はLT1を意識したトレーニングといえます。

米国選手のMペース程度のペース走も、国内のシスメックス森川賢一監督、TWOLAPS横田真人コーチの遅めのペース走もいかに一つ一つの練習からしっかり回復し練習を長期的に継続し「点から線に、線から面」に高めていこうとしている手法と言えます。

現代はありがたいことにインターネットで世界トップ選手の練習内容を知ることができます。日本陸上中京距離界の全員が先進国から何が違うかを謙虚に学んでいく必要があります。

そもそも私はこの質問に納得のい答えを強豪高校・大学出身者から得られたことがありません。

問:強豪高校や大学ではなぜ朝練習をするのか?午後練習でポイント練習をする日もそうでない日も?疲れがそれで抜けるのか?多少の疲れを超える朝練習、2部練習のメリットとは?

この疑問に限らず「この練習を何を目的にいつどのように行うのか?(5W1H)」を突き詰めていけば月間1300キロは恐らく必要ないでしょう。ちなみに800mのルディシャはせいぜい月間300~400キロしか走らなかったそうです。チェリモは500~600kmだそうですがどちらにしても日本は高校瀬美緒大学生も距離を稼ぐことに目的化しているきらいを感じます。

最近ではネットやSRTAVAで練習内容を公開している世界のトップ選手がたくさんいます。世界のトップ選手のメニューを簡単に自分の練習に取り入れることが可能です。しかしその際我々がなすべきことは

①自分に置き換えた時どのような設定タイムの練習かを計算する。

⇒ 相手:13分00秒、自分15:00 ペース走3分00秒(180秒)であれば

180秒÷13分×15分≠3分28秒 ということです。

②どのような練習の流れ(月間走行距離含む)の中でそのポイント練習が実施されているかを確認する。

ことです。エリウド・キプチョゲやポール・チェリモのポイント練習を取り入れることは簡単です(そもそも日本選手のそれと比較してもかなり設定がゆるいですが)。月間走行距離キプチョゲが900km、チェリモが600kmしか走っていないのに、月間1300kmでキプチョゲのポイントを、月間1000キロでチェリモのポイントをそのまま取り入れた場合、きっと疲労と回復のバランスが崩れ最悪の場合再起不能の大けがを招くかもしれません。

【神野大地の12000m変化走】(山梨県/標高練習日不明)

さて今回は最後に神野大地選手の12000m変化走を紹介しましょう。

12000m「2:48,50,3:21,00,00,58,58,19,2:50,51,3:17,2:46」だそうで

つなぎジョグ1k3:20で「2k5:38+4k14:56+2k5:41+1k2:46」をやったようなものです。これは凄い。本当に凄い。チェリモより速い。

では皆さんにお聞きしたい。

問:神野大地はポール・チェリモに勝てるか?

答えはあえて聞きませんが(その後まもなくの記録会5000mは14分ちょいでしたね)、この動画を見て米国トップ選手と明らかな違いを見つけました。神野君は練習後明らかに疲れてます。

私は地元の中高生が強豪高校や関東の大学に進学する際必ずかける言葉があります。

・ケガだけはするんじゃないぞ

海外のトップ選手の練習を学べば学ぶほど、日本人は「練習のための練習」をその勤勉な国民性でケガをするまで練習量を極めていこうとしているように思えます。

・Train,Not Starain

リディアードの名言です。日本人は一度、自分たちが正しいと考える練習を見つめなおす時期なのではないでしょうか?

少なくとも「次の五輪で前の五輪の代表が故障で引退済」という黒歴史はくりかえされなくなるかもしれません。

【9/15追記】

投稿したら驚くほど反響いただきました。私同様

・Tペースむっちゃきついんやけど(むしろフォーム崩してる気がするけどホンマこれでやらなあかんの??)

と思われている方が多いのだなと感じました。

またご意見の中で

・標高を考慮していない

との意見を多数いただきましたので情報追記しました。

私が1300m(これは旅行)、1800m、2500mで8月にジョグなどをした経験としては、

・むっちゃ涼しいやん!

って感じで1300mだとジョグのつもりがキロ4分まで軽く上がった記憶があります。1800m2500mも涼しさが勝ち走りやすかった思い出があります。(吾妻山での初トレイルの帰宅後しか酸欠を覚えなかったので高地適性がそもそも高いだけかもしれませんが)

高地との差異をどう考えるかですが、SweatEliteチャンネルでは気温情報もあったのですぐわかりましたが、今回紹介したペース走は7~9月の日本のコンデションを考えるとうらやましすぎるほど涼しい状況で練習していることがわかります。高地でペースを落とすのと、気温コンディションとの行って来いを考慮するとどうでしょうか?

どちらにしても我々日本人は真夏でも時間帯は早朝や夜としてもTペースで懸命にペース走を頑張っているランナーが非常に多いわけですが、やはり一度冷静に自分の身体と向き合った方がよいでのではと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?