社内向け決算説明会のすゝめ

こんにちは。

株式会社スペースマーケット 財務・IRを担当している田中と申します。

11月も後半になりましたが、日中は暖かい日が続きますね。あまり気温を確認しないで厚手の上着を着てしまうと暑すぎるし、その上着を脱いだら脱いだで割と大きめな荷物になってしまうし、それがまた嫌なんですよね。手に持ったら手が塞がって煩わしいですし、バッグに入れたらパンパンになりますし、、、。

その失敗を避けようと今日も私は薄着で出かけて、夜の冷え込みにやられています。

さて、

今日は、スペースマーケットで私が行なっている、社内向けの決算説明会について紹介していこうと思います。

スペースマーケットでは、四半期ごとの決算発表のタイミングに、社外だけでなく社内へも自社の決算状況を発信する説明会を行なっています。本日は、「社内決算説明会のすゝめ」ということで実施している側から、何をしているのか、メリットは何かというところをまとめていきます。

なぜ社内向け決算説明会をやるのか

社内向け決算説明会は、社員それぞれのファイナンス意識を向上させるために行っています。

皆さんは、自分が働いている会社の費用で何が1番大きいか、どのように売上が立っているかを即答できますか?財務状況を、常にチェックしている管理部門等を除くと、即答できる人は意外と少ないのではないでしょうか。

資金を調達して、投資をして、売上・利益を作り、それを元にしてさらに何かに投資をして成長していくというのが、会社の一番基本的なことですが、その情報をしっかりチェックして把握するのは決算資料に慣れていない人には難しいと思います。

そのため、これが社員全員でできていて、日々の業務に落とし込めている会社はかなり強いと思います。

なぜなら、自分が担当する業務がどのように売上に貢献しているのか、売上に対して費用がどの程度かかっているかが、頭に入っているか、入っていないかで、日々の業務の中での選択が変わってくるからです。

会社の中で使っている各種ツールや、オフィス代、はたまた自分に払われている人件費など、業務の中で生じる費用が会社の利益にどのような影響を与えるかを全社員が把握することで、それぞれの部門で財務の視点を含んだより良い投資の選択が行われ、効率の良い経営に繋がっていくのだと思います。

このように弊社では社員のファイナンス意識の向上を通じて、効率の良い経営へ繋げたいという考えを持ちながら、社内向け決算説明会を行なっています。

どのように行なっているか

弊社は上場企業のため、四半期ごとに決算を開示しています。基本的にはそこで開示した決算説明資料を元に、説明を行なっていきます。

社内向け決算説明会で気をつけている点は、当たり前ですがわかりやすく伝えるということです。

決算説明資料や決算短信で使われている用語には、エンジニアやデザイナーの方などには聞き馴染みのないものも多く、そのまま説明してもうまく伝わらないことが考えられます。

そのため、決算用語や指標に関するスライドを織り交ぜながら、説明するようにしています。

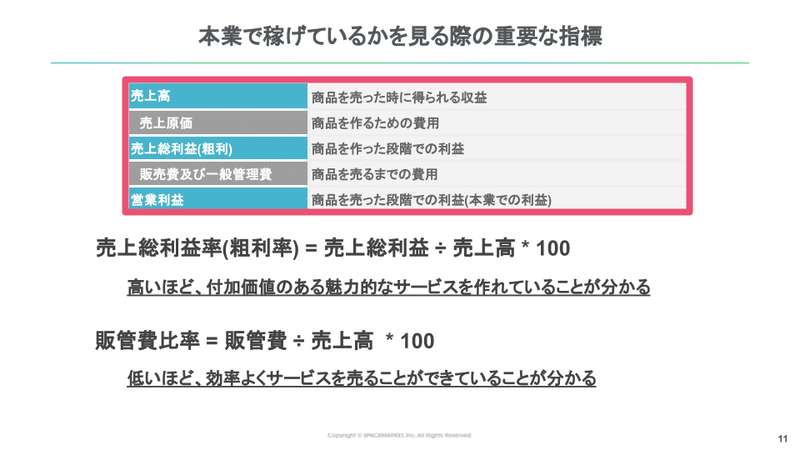

例えば、売上原価を「商品を作るための費用」、販管費を「商品を売るまでの費用」と説明したり、具体的に自社で発生している費用のうち、何が原価で何が販管費となっているかなど、普段決算に触れない人でもイメージがつきやすいようにしています。

また、売上総利益率や販管費比率などの説明資料に記載している指標についても上の画像のように噛み砕いて説明し、業界の平均値と比べて高いのか低いのか、何をアピールしているのかなど、決算資料を読むのに慣れていない人の目線に立って説明していきます。

新しく入社した方などは、財務指標の他にもKPIの指標などもなんとなくで理解してしまっている方もいると思うので、そこも噛み砕いて説明していきます。

また、弊社の場合ZoomやGoogleMeetを用いてオンラインで行なっているのですが、説明の途中もチャットや口頭での質問を受け付けており、疑問点はその場ですぐに解消できるようにしています。扱う題材が重たいので、なるべくゆるく開催し、気軽に質問ができる雰囲気にすると良いと思います。

自社の決算状況を伝えながら、社員のファイナンス意識の向上を促すために、勉強会の要素を入れて、社員それぞれが自分で自社や他社の決算情報を見に行くことができるような力がつけば良いと思いながら、説明会を実施しています。

そのほかのメリット

私自身が割と若手でこのような決算説明会の実施を行なっているということもありますが、誰にでも分かるように決算を説明しようとすることで自分自身の決算に対する理解も深まります。

また、説明会の実施後に決算に関することや、そのほかに聞きたいことなどのアンケートを取り、その結果を見ることで、説明資料のこういうところが目につきやすいのかということや、こういうところが分かりにくいのかということが分かり、IR的な視点も養われます。

私はこの説明会を始めて1年ほどですが、決算説明資料の作成に携わり、社内向け決算説明会を行い、その気づきを次の説明資料の作成に落とし込むという良い循環を回すことができています。

決算説明資料の作成に関わっている財務・IR担当者で、社内で時間をとって説明会を行なっていないという方は、社内向けの決算説明会を行なってみてはどうでしょうか。

ではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?