包茎手術の文化史

女性には理解できないでしょうが、年頃の男子にとって「皮」は非常にセンシティブな問題です。どこの皮かというと、あの部分の皮です。

だいたい中学生くらいになると世の男の子たちは、どういうわけか「これはむくものだ」と理解して、試しにお風呂場とかでむいてみるのです。

ただし最初はひっじょーに痛い。傷口に針を差し込むぐらい痛い。

この痛みは言わば男子の「通過儀礼」のようなものですが、世界には物理的に皮を刃物で切ってしまう「割礼」という習慣を持つ民族・部族が多くあります。ある年齢になると、大人たちが暴れる子どもたちを取り押さえてチョキンとやってしまう。非人道的だという批判もあるようですが、イスラム圏などで未だに盛んです。

なぜ割礼は行われ、そして現在も続いているのかをまとめました。

1. 割礼とは何か

簡単に言うと「包皮切断」です。

包皮が長すぎると、皮脂腺分泌物の過多から尿線が起きたり、炎症を起こしたり、場合によっては末端硬化症や陰茎癌になる恐れもあります。

それゆえ、陰茎を包む皮をむくのではなく、物理的に切除してしまいます。

皮の長さは結構人によってバラつきがあり、真性とか仮性とか言われたりします。ちなみに日本では真性の場合、包皮手術に保険がおりるそうです。

長さによって切り方はいろいろあるようですが、環状切開法と言われる切り方は以下の図の通り。

日本の包茎手術では麻酔を使ってくれるからよいですが、発展途上国の多くは麻酔なんざ使いません。

かみそり、ハサミ、ナイフ、メスなどでチョキン、チョキンとやってしまいます。

そして世界の文化の多くで、割礼を受けるのは子どもたちです。

何歳で割礼をするかは文化によって様々ですが、ユダヤだと生後8日目、コプト教徒は生後80日目、イスラム教徒は3歳〜7歳、マレー人は永久歯が生えた時に行います。

実際に見たことがあるわけじゃないですけど、きっと子どもはあまりの痛さにギャン泣きするのでしょうね。

2. 世界各国の割礼

現在の世界の割礼人口は約10億人にもなると推計されているそうです。

割礼は東アジア文化圏では馴染みがありませんが、イスラム圏、ブラックアフリカ、オセアニアでは男性のほとんどが割礼を受けるし、アメリカ大陸、ヨーロッパ、インドなどでも、おそらくイスラム教徒の増加に伴ってだと思いますが、増加傾向にあります。そしてその歴史は古代にまで遡ります。

古代エジプトでは割礼は日常的な行事であったと同時に、神聖な行為でありました。「割礼の歴史の権威」と言われるF.シャバスによると、

エジプト人が太古から割礼を行ってきたことは、記念建造物を調べれば、疑う余地のないことである。地下墳墓の壁画の中にはしばしば、包皮を切除したことが明らかな人物像が現れる(「考古学評論」1861)

とあり、古代神殿に割礼の様子が多く描かれていると記しています。

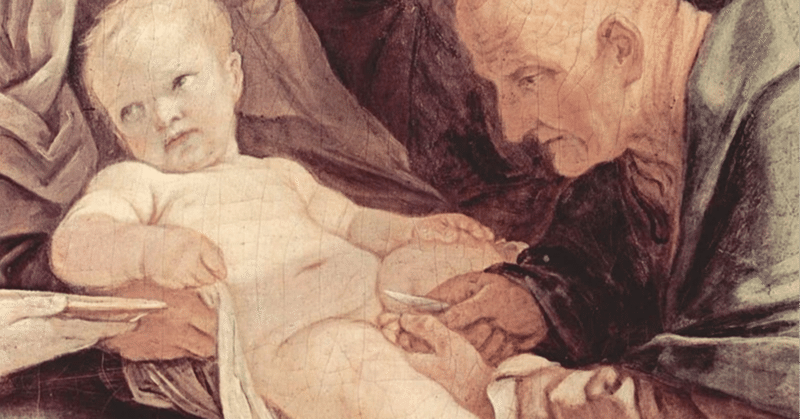

サッカラにある割礼式のレリーフには、割礼を受ける若者の前に割礼師がひざまずき、石器で包皮を切断し、別の人が暴れる若者を背後から取り押さえています。割礼された男根の像は、例えばラムセス3世葬祭殿にも刻まれているし、丸天井の上には多数の男根によって飾られているそうです。豊穣の象徴であった男根を神殿に刻むことで、神であるファラオへの感謝を捧げたのでしょう。

古来から現在まで、ユダヤ教徒は割礼の伝統を守っています。「出エジプト記」12章43節〜48節にはこうあります。

主はモーセとアロンとに言われた、「過越の祭の定めは次のとおりである。すなわち、異邦人はだれもこれを食べてはならない。しかし、おのおのが金で買ったしもべは、これに割礼を行ってのち、これを食べさせることができる…(中略)寄留の外国人があなたのもとにとどまっていて、主に過越の祭を守ろうとするときは、その男子はみな割礼を受けてのち、近づいてこれを守ることができる。そうすれば彼は国に生れた者のようになるであろう。しかし、無割礼の者はだれもこれを食べてはならない。

異邦人は割礼を受けないとものを食ってはいけない、という厳しい言い伝えです。ユダヤでは割礼を受けることは通過儀礼であり、社会的に認められることであり、そうでない者は共同体に参加する資格を有しませんでした。

男子は生後8日目で割礼を受けるのですが、この儀式を通じて子どもは「男の世界」への入会儀式を終え、また「神との契約」を結び、晴れて名前を与えられることになります。

ユダヤ教から多くの習慣を受け継いでいるイスラム教でも、割礼は重要な習慣です。イスラムの慣習法において割礼は「セム民族の始祖アブラハムにまで遡る」掟であり、 スンニ派にとっては「ぜひともするのが望ましい慣行(sunnna mouaqqada)」とされます。ユダヤと同じく、イスラムでも割礼を行うことは「男子を共同体に迎い入れる」働きをしており、イスラム暦の9月(ラマダーン月)にモスクで執り行うのが伝統的。

地方や民族によってやり方は異なるようですが、以下はイエメン・テハマ族の割礼の様子。

子どもはおのおの、片方のこめかみに短刀を当て、大人であるという宣言とイスラム教徒としての信仰告白を、大声で叫ぶ。割礼師はすばやく、しかるべきやり方で手術を行う。集まった人びとは、喜びに小躍りし、歓声を上げながら、投げられた包皮を受け取る。割礼師は、新しく大人の仲間入りをした少年を抱きかかえ、皆にお披露目する。

3. 衛生・生殖

ユダヤでもイスラムでも割礼を行うのは「共同体の一員になること」と同義でありますが、ではそもそもなぜ割礼を行う必要があるのでしょうか。

その目的は「衛生の向上」と「生殖能力の向上」にあります。

冒頭に書いたとおり、包皮が亀頭を包む状態が長く続くと不衛生で、場合によっては病気になってしまう可能性があります。だから、病気の危険性を高める包皮を切断してしまい清潔さを保つ。

女性は病気の危険性のない衛生的な男のほうがいいから、割礼された男を選ぶ。割礼されている男のほうがモテて生殖の可能性は上がるわけで、子孫を残したい親は子どもに割礼をさせようとする。

割礼は単に衛生の向上という点だけでなく、「豊穣多産」の象徴になっていく。

割礼を受け入れず「病気を媒介する者」は、集団の和を乱す者ということになってしまいます。

4. 割礼と儀式、神秘性

多くの社会で割礼は、誕生、へその緒の切断、乳離れ、立って歩く、言葉を話す、など、精神的・肉体的に成長していく諸段階に続くもので、割礼式を終えると子どもは大人の社会の一員になり、同時に男という性別に明確に分類されます。

それまでは「子ども」という、半分動物・半分人間のような不明瞭な存在だったのが、明確に人間という存在に移行する、言わば成人式のようなものです。そのためには、痛みに耐え、血を流して、試練に耐えなければなりません。

そのような儀式で切り取られた包皮は、半ば神秘的なものとして取り扱われることがあります。日本でも、へその緒を桐箱に入れて保管したり、抜けた乳歯を家の軒下に投げ入れる習慣がありますが、子どもが成長するにあたって「剥ぎ落ちたもの」を愛おしむ感覚は人間に共通のものなんでしょう。

切り取られた包皮は象徴的な場所に埋められることが多いそうです。

例えば、村一番の長寿の木の根元や先祖の墓、神聖な場所などに埋め、「母なる大地」や「先祖」との媒介を果たすわけです。何となく、そうしたくなる感覚は分かります。

これはちょっと変わっていますが、アフリカやオセアニアの一部地域では包皮を乾燥させて細かく砕き、燻して食べるそうです。包皮を食べることは生殖の神秘のエネルギーを体に摂取することであり、多産や子孫繁栄の意味があるそうです。

5. 反ユダヤ主義と割礼者への差別

先に述べたとおり、ユダヤ教徒は強い割礼の伝統を持ちますが、キリスト教徒は保有しません。

キリスト教徒では「洗礼」を行うことで、個をキリスト教社会の一員として認める習慣となっています。これはイエス・キリストがヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼を受けた時からの伝統であります。

キリスト教徒ユダヤ教徒はお互い、割礼を受けている / 受けていないで罵り合ってきました。

ブーニー・ド・ジヴェ博士の論文(1896年)には、

ユダヤ人が外国人に向かって呼びかける最も痛烈な嘲笑の言葉は、ハレル(harel, 割礼をうけていない者)である。先祖代々、ユダヤ人の敵であるペリシテ人は、常にこの侮辱的な用語でもって示された

とあります。一方、

ローマではまったく反対に、ウェレトゥルム・プスム(veretrum pusum, 縮こまった陰茎)の短縮形であるウェルプス(verpus)という語がユダの息子たちを特徴づけるために用いられた

とあります。現代風に言えば、短チ〇コ野郎とでもなるでしょうか。まあ、口汚く罵り合っていたようです。長い間ヨーロッパでは割礼を受けていたユダヤ人は迫害の対象であり、

信仰を棄てたユダヤ人の中には、割礼の跡を見えなくすることに熱心になるものもいた(「聖書辞典」H.ルゼートル 1910)

というから、割礼がある者は差別されたんでしょう。

心理学者フロイトは、彼自身割礼していましたが、ユダヤ人が差別される理由を割礼に求めています。

ユダヤ人を他の人達から分離する風習の中で、割礼の風習が不快で不気味な印象を与えたのである。これはおそらくあの恐ろしい去勢に対する注意を換気することになって説明されるであろうし、これによって過去の太古の、忘れてせいせいしていた部分に触れることになる(「人間とモーセと一神教」フロイド選集改訂版第8巻,P223)

これはちょっと大げさというか、これだけじゃねえだろという気がしますが、それほどキリスト教徒にとって「神の与えたる体」にメスを入れて変形させてしまうことへの抵抗感は根強かったようです。

まとめ

青年誌を見ているとたまに、裏表紙とかに包茎手術の広告が載っています。「被っていたらモテないから、包皮を切って自信をつけよう」的な訴求をしているように見受けられます。

明確に文化として存在しないものの、我々にも知らず知らずのうちに「むくこと=立派な大人になること」という文脈を受け継いでいるように思います。

割礼という分かりやすい儀式を備えていない社会において、「むくこと」の文脈の継承はいったいどのようになされているのでしょうか。

なくても自然に分かるものなのか、メディアの力か、口頭伝承か。 ちょっと興味深いテーマな気がします。

参考文献

『割礼の歴史』 マレク・シュベル,盛弘仁,盛恵子 明石ライブリー

有料マガジン公開しました!

はてなブログで公開していたブログの傑作選をnoteでマガジンにしました。

1記事あたり10円でお安くなっています。ぜひお求めくださいませ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?