クリスマスが教えてくれること

2012年のクリスマスイブ、私はテキサス・ダラス空港にいた。

目的地のアーカンソー州リトルロック空港まであと一歩。

いや、あと一飛びだ。

東京の自宅を出てからすでに20時間ほど経っていた。

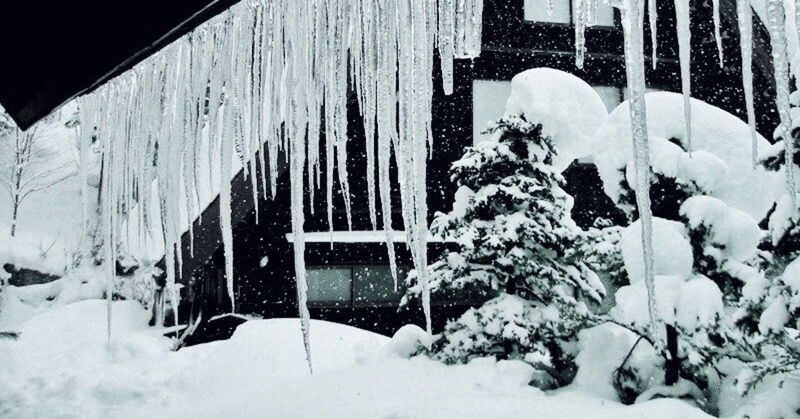

空港の大きな窓の外は完全な雪景色で、キラキラと光っている。

滑走路も雪で覆われている。

いやいや、頼むよ、頼みますよ。あとちょっとなのよ。

アメリカ南部が雪で覆われるのはあまりないことで、そのために除雪に時間がかかり飛行機の運行が滞っていた。

電光掲示板には「ディレイ」の文字が並ぶ。もう3時間近く、同じ場所で待機している。空港内は、私と同じように何時間も足止めを食らっている乗客でごった返している。窓の外も暗くなってきた。

ううう、遅れてもいいから、頼むから今日中に飛んで。

特にどんな神も信じていないけれど、私は祈った。

一刻も早く、目的地につきたかった。三歳と一歳の子供を、年末に留守番させて、ひとりでアメリカくんだりまで旅に出ている理由は、ある人に会うためだった。

❄️❄️

その人は、私がその大雪の日から16年前、今から数えれば27年前に1年だけ一緒に暮らしていた女性だ。高校生の時に留学をした1年間、私は当時52歳の”ママ”と二人暮らしをした。

留学中は、友達もなかなかできず、英語もとんとわからずで、日々

「つまんねー」と思っていたけれど、ママと話をするのは楽しかった。

なぜか、彼女が話していることは、最初から割と理解できた。

彼女は、私が英語をほとんど話せないと知っているのに、流れるように話した。

17歳になったジャストその日に隣の州に出かけて駆け落ちしたこと

(住んでいた州の隣の州では、結婚可能年齢が低かった)。

その夫と長年連れ添い、10年以上看病し、亡くした朝のこと。

以降は女人りで暮らしてきたが、息子夫婦が隣にすんでくれているし、

昔からの友達も多いこの小さな村が大好きなこと。

近所の人がしょっちゅう彼女に相談に来るのだが、

その時、どう返事をしているか。

最近の孫の様子、などを毎朝夕の私の学校の送り迎え中に話してくれた。

トラックを6〜8時間かけて運転し、

アメリカのあちこちに連れて行ってもくれた。

親戚や家族が暮らすミズーリ、ミシシッピ、ミネソタ、テキサス、

彼女も大好きなニューオーリンズは合計3回、

ハワイ経由でマーシャル諸島にも連れて行ってくれた

(そこで、当時ミサイル研究者だった息子が暮らしていたのだ)

学校で開催される私のバスケットボールの試合には必ず見に来てくれた。

1年が経つころには、私たちは、人種の異なる本当の家族のようでもあり、

歳の大きく離れた親友のようにもなっていた。

⛄️⛄️

留学を終えてからもずっと頻繁に連絡を取り合っていたが、

中間地点のハワイあたりで落ち合おうと何年も計画を立てながら、

それは叶わないままだった。

あるとき、突然送られてきたメールには次のようにあった。

「子宮癌になってね。ハワイは難しいかな。でも、私はめっちゃ元気よ」

メールには、抗がん剤で抜けたらしい髪を2mm程度に剃り上げて坊主頭に(しかもオレンジ色に)した彼女の写真が添付してあった。

1年前に再婚したという新しい旦那と抱き合って笑っている。

めちゃくちゃ元気そうだ。

「会いに行くよ」と私は言った。でもそうそうすぐにはいけなかった。私は妊娠し、出産し、また妊娠し、またの出産を乗り越えようとしていた。

「必ずまた会えるから。元気な赤ちゃんを産んで」と彼女はメールに書いてきた。

その時からまた数年が経った。

✈️✈️

2012年のその冬、私は産後のドタバタをなんとか脱して、仕事を再開していた。寒い寒いと言いながら、その年最後の取材先からの帰り道に、道に迷った。

迷路のような住宅街で途方に暮れて、空を見ると、快晴だった。

ピーカンの青い空に、飛行機が飛んでいた。

「あ、ママに会いに行かなくちゃ」と思った。

すぐさまスマホを取り出して、ママの息子(ミサイル研究者)に

連絡をしてみる。

「元気? ママの調子はどう? 会いに行けたら行きたいんだけどね…」

会いには行きたい。でも幼い子供二人がいて、年末の今から飛行機をとってアーカンソーまでいくなんて、ちょっと無理だろうな。

そう思いながら、メールを送信した。

時差が確か15時間くらいあるが、ママの息子から速攻返事が来た。

「その言葉を待っていた。

はっきり言うけど、今しかない。来い。また今度は、ない」

それからはあれよあれよと言う間に、私は家族にアメリカ行きの承諾をとり、チケットをとり、子供たちを抱きしめて、飛行機に乗った。

そしてあと一歩というテキサスのダラス空港で、冒頭のように足止めを喰らっていた。

🧑🎄🧑🎄

彼女は、「クリスマスにはヤスコに会える」と聞き、ものすごく楽しみにしてくれているらしい。

でも、今日中に飛行機が飛ばないと、クリスマスは終わってしまう。

空港に何時間いたか、もう考えるのも嫌になって私は呆然としていた。

夜になっても吹雪がやまず

「明日朝まで飛行機は飛びません。お客さまは空港内で仮眠をとるか、必要ならば近くのホテルをとってください」とカウンターの女性が群衆に叫ぶ。

20時。ぜつぼうだ。

「やばい。飛行機が飛ばないらしい」と息子に連絡すると、

「オッケー。こっちもひどい雪。空港横のホテル取ったから待ってる。気をつけて」と返事が来る。くー。私も近場のホテル取るか……

と思ったら「21時30分、ダラス発、リトルロック行きの便が飛びます!」と急なアナウンスが入った。誰もかれもがしかばねみたいにぐったりしていた空港の待合室が沸いた。ウーフー!

私たちは飛行機にぎゅうぎゅうになって乗り込み、1時間後、

ようやくようやくリトルロック空港についた。

🤠🤠

ゲートを出ると、相変わらずカウボーイハットを被ったママの息子がいた。一瞬だけ、「15年ぶりやん!」と抱き合ったあと、

私たちは彼の車で、病院に直行した。

12月24日はまだ続いている。

雪道を1時間かけて病院につくと、私たちは静かにダッシュし、

3階にある個室のドアを開けた。

ホッとする気持ちと緊張が、マックスにミックスされて、

今にも涙が溢れそうだ。怖かった。壊れそうなママに会うのが怖かった。

覚悟はしていたが、病室に寝ていた彼女の姿は、

私の知っている、あのエネルギッシュで、常に後光が差しているようだったあの人のものとはまるで違っていた。

枯れ木のような細い腕に、注射針のあとがいくつもあって、ふっくらとした頬は跡形もなくこけていた。

私はすぐにベッドに近寄り、彼女を抱きしめた。

「ごめん、遅くなって」

ぼんやりとした彼女の目の先が、私を捉えた。

「おそ……!」と彼女は囁き、

「メリークリスマス、ヤスコ」とゆれうごくような小さな声で言った。

「メリークリスマス、ママ」

私たちは抱き合ったまましばらくじっとしていた。涙がとめどなく流れたが、彼女は平然と笑っていた。

「さあ、家に帰るよ」と彼女は言い張った。

🎄🎄

長い入院暮らしに辟易していた彼女は、クリスマスには病院を引き払い、家に帰る、と決めていた。すでに、夫や子どもたちに遠隔操作で指示を出し、家の庭をサンルームに改装し、そこに介護用ベッドを置いていた。

彼女はいつも準備周到だ。

その場所から、庭に餌を啄みにくる小鳥を眺めて最後までの時間を過ごす、と決めていた。

重度訪問介護ができる看護師チームをすでに前払いで予約していたし、

遺産の振り分けを書いた書類は、キャビネットの上から2番目にあるからと息子に細かい指示を出していた。

自分が亡くなったあと、葬儀に来てくれる人から不祝義を受け取ったら、自分が半生をかけて働いた、重度身体障害者の施設に全額寄付しするよう、言いつけた。

「yes, mom」

もう50代をすぎた息子たちは、ヨボヨボの母親からの指示を受けるたび、そう繰り返した。

私たちは、彼女を救急車に乗せて、家に向かった。

「イブだからサイレンは鳴らさないで。雪だし急がなくていい。私は急に死んだりしませんから」と言う彼女の指示に、救急隊員も素直に従った。

彼女の家には、すでに、ママが言った通りのサンルームが仕立て上げられていて、その真ん中に大きなベッドが置かれた。

翌朝、彼女は鳥の声で目を覚まし、にっこりと笑った。

「メリークリスマス、ママ」とみんながいうと、彼女はうなづいた。

完璧に彼女は自分の人生を生きていた。

🪽🪽

クリスマスになると、私は毎年あの日のことを思い出す。

吹雪、大雪、空港の混雑、何度ものディレイ、病院の湿度、

アメリカの人たちとハグするたびにポヨンとしたその大きな体。

それぞれの香水の匂い。

そしてママが、最後まで自分を生きようとしていたこと。

庭に餌を啄みにくる鳥を眺めていたこと。

私の滞在中に、毎日たくさんの人が彼女に会いにやってきた。

もうあまり話すこともできなくて、ただ人々の声に耳を傾けているだけだったが、ママは満足そうだった。家族や友人は、彼女の周りで、チキンを焼き、ビールを飲んで、わいわい過ごした。

ある夜、一番献身的に介護をしているママの娘が、ストーブに足を引っ掛けて転びそうになった時、ママはその音を聞いて「レニー、大丈夫? 気をつけて」と声を出した。

レニーはその声を聞いて、大泣きした。

ママは彼女の手を取って言った。

「大丈夫、レニー。誰だって自分の親が死にかけてたら、取り乱すだろうけど。でも、大丈夫だから。全部うまくいくから。私は大丈夫だから」

長く話して疲れたのか、ママはまたうとうとと眠りの世界に入っていった。

💐💐

帰国する日、「もういかなくちゃ」とハグをすると、彼女は言った。

「来てくれてありがとう、またね」

私たちに、「また」はもうないことはお互いわかっていたはずだけど、

彼女は、私を引き寄せて、

「See you Later, Alligator(またね、「ワニさん)」

とお決まりの軽い挨拶を言って、薄く笑った。

クリスマスには瀕死だったはずなのに、

4月に庭の花が咲き始めたのをちゃんと見届けるまで生きて、

彼女は旅立った。

私の中に、いつも彼女がいるのがわかる。

クリスマスになると、いつもあの日のことを思い出す。

聖夜の星のように今も煌々と光って、

一年の終わりに、自分がどう生きたいかを思い出させてくれる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?