カテゴリーエントリーポイント解説[基礎編]

本稿は、『ブランディングの科学:新市場開拓篇』で広く知られるようになった、カテゴリーエントリーポイント(Category Entry Point:CEP)というマーケティング・コンセプトの解説記事です。

基礎編と位置づけた本稿では、前回の入門編で紹介した「適切度」という指標に関する検討を広げることで、「CEPはどのような課題を解決することができるのか」について考えていきたいと思います。

前回の記事の振り返り

入門編の最後で、CEPとカテゴリー(ないしブランド)の結びつきを測る指標として紹介した「適切度」について、あらためて解説したいと思います。「適切度」とは「Situational Appropriateness」と呼ばれ、読んで字のごとく、ある商品やブランドが特定のシチュエーションで飲食・使用されるのに適しているかどうかを問う指標です。

COMMENT

本稿では、「カテゴリー」を「商品カテゴリー」と同義として扱います。

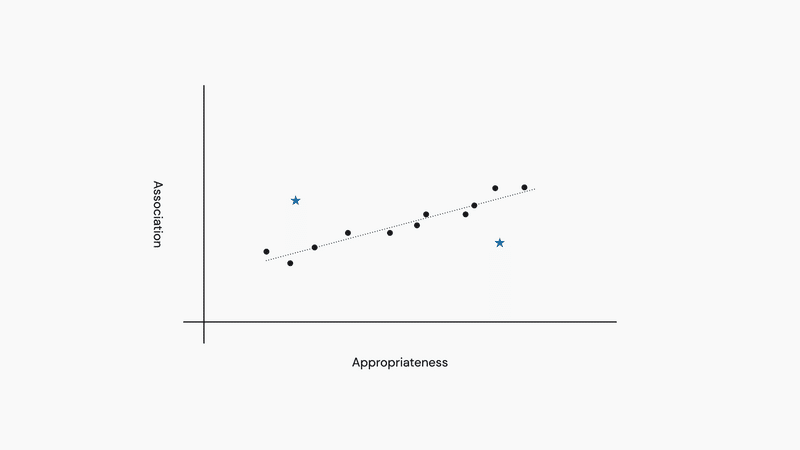

そして、あるカテゴリーで、通常、正の相関にあると思われる、「連想率」(特定のシチュエーションで、思い出す/思いつくか)と「適切度」(特定のシチュエーションにおいて適切だと思うか)が乖離しているCEPがもしあれば、その”外れ値”こそが、市場の変容をもたらすキーファクターとなる可能性があるのではないかと、提案しました。

他方で、「適切度」を立脚点にさらに検討してみると、他にも様々な課題にCEPを適用できるのではないか、と筆者は考えています。本稿では、代表的な、以下の3つの課題について検討してみたいと思います。

アーリーアダプターを見つける

商品のブレイクポイントを探す

ユーザーの習慣的利用を支える

COMMENT

なお、本稿は、一般に広く実施されているマーケティングリサーチ手法に、CEPをスパイス的に加えるカタチでの活用を検討しています。

CEPとUX

アーリーアダプターを見つける

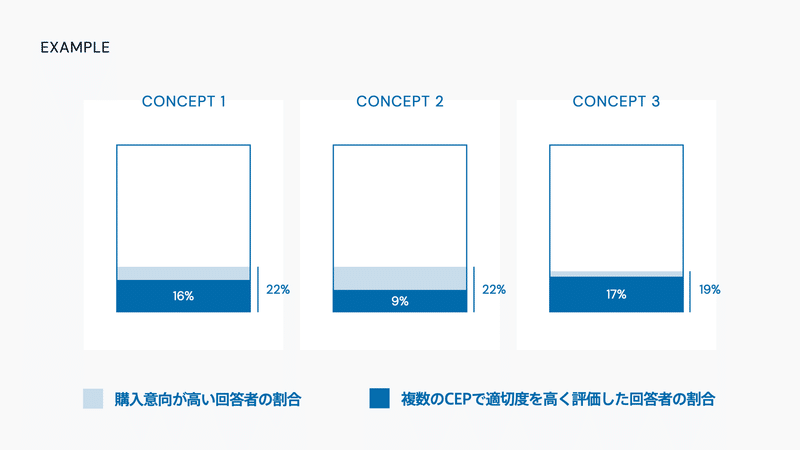

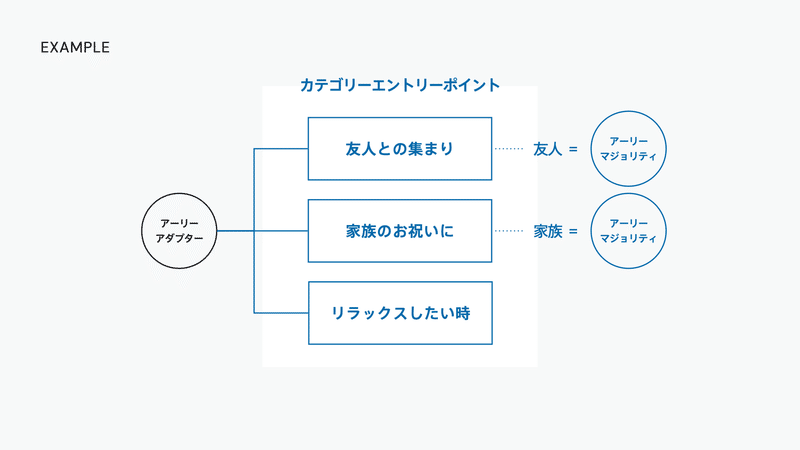

「コンセプト調査」の調査項目として、”複数のCEP”に対する「適切度」を加えることで、その商品のアーリーアダプター層候補を見つけることができるのではないかと考えています。

すこし話を迂回しますが、「アーリーアダプターとはどんな消費者なのか」について、本稿での定義を簡単に説明してから、上記の提案について補足したいと思います。

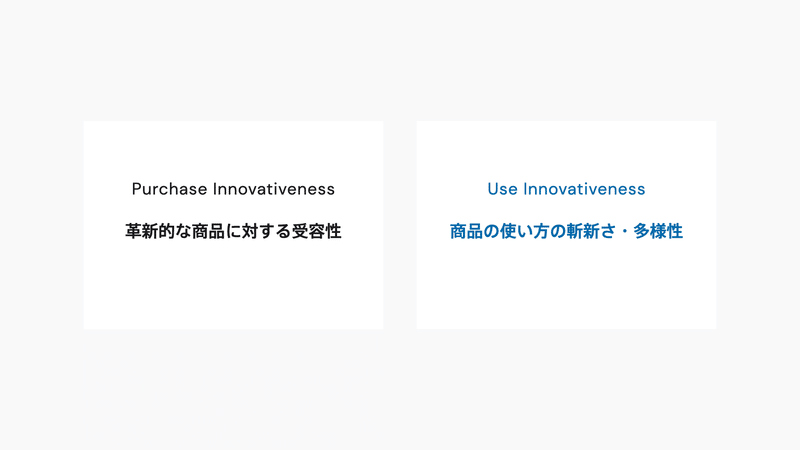

「アーリーアダプター」とは、ご存じの通り、まず”革新的な商品への受容性が高い”消費者を指します。他方で、「アーリーアダプター」はこうした”購入時のイノベイティブネス(Purchase Innovativeness)”のみならず、”使用時のイノベイティブネス(Use Innovativeness)"も高いのではないか、という議論があります。

例えば、ある研究では、「アーリーアダプター」と「アーリーマジョリティ」を比較した結果、両者の使用頻度(Usage Frequency)にはさほど差がなかったのに対して、使用多様性(Usage variety)には一定の差があったことを検証しています(Ram et al., 1994)。

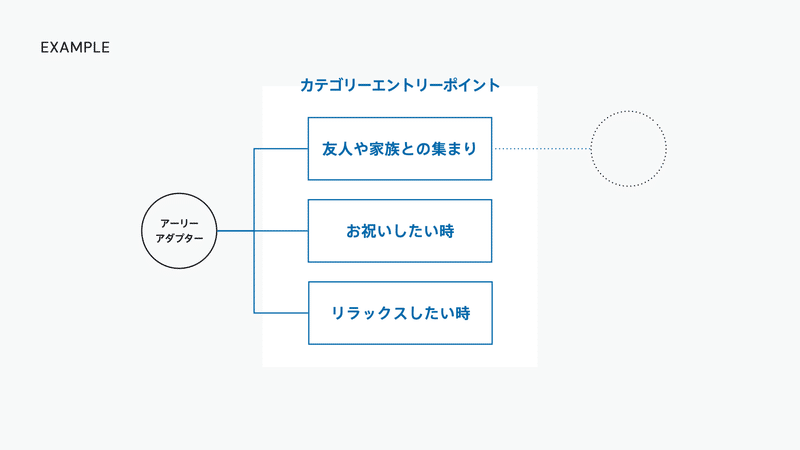

このことを応用すると、コンセプト調査で、”複数のCEP”に対して適切度を高く評価した、すなわち使用多様性が高くなる可能性が高い回答者は、その商品の「アーリーアダプター」となる可能性もまた高いと言えるのではないかと思います。

つまり、コンセプト調査に「複数のCEPに対する適切度評価」を加えることで、「アーリーアダプター候補者の割合」を知ることができるのです。

さらに付け加えると、「キャズム」(ムーア, 2014)を乗り越えるために重要となる「多様な潜在顧客とつながっているアーリーアダプター」を見つけるためにも、「多様なシチュエーションで商品を使う可能性が高い消費者」を把握することは、重要な可能性が高いのではないかと思っています。

商品のブレイクポイントを探す

次に、ある商品に既に存在する、「アーリーアダプター」が”アーリーアダプター化した要因"を、CEPを起点にして、遡及的に洞察するための工夫を提案したいと思います。

再度、話を迂回してしまいますが、筆者のオーツミルクでのエピソードを具体例に解説してみたいと思います。

筆者は、「オーツミルク」を朝食のスムージーの素材としたり、仕事中の間食用のコーヒーに入れたり、一部のサプリと一緒に飲んだりと、さまざまなシチュエーションで摂取しており、(本稿が定義する)アーリーアダプター的な消費者特徴を持っていると思います。

そして筆者が、”オーツミルクのアーリーアダプター化”したのは、筆者が広くアーリーアダプター的特性を持っていた、というよりは、”初めて飲んだ時のシチュエーション”の影響が大きかったのではないかと思います。

というのも、筆者は長年プロテインを「牛乳」に混ぜて飲んでいたのですが、ここ最近、飲んだ後のお腹の不調に悩まされていました。

そんな折に、初めて、牛乳の代わりにオーツミルクをプロテインに混ぜて飲んでみると、飲んだ後のお腹の不快感もなく、さらに牛乳と混ぜたときよりもちょうどよい甘さで飲みやすいことに感動したことを覚えています。このオーツミルクの初飲用体験を”きっかけ”に、これまで他の飲み物を飲んでいた場面でも、積極的にオーツミルクを飲むようになりました。

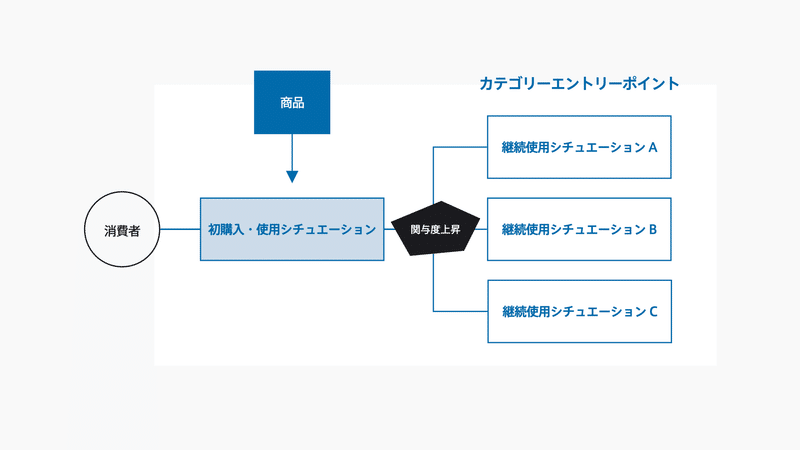

筆者のオーツミルクのエピソードから分かるのは、”消費者がある商品(カテゴリー)を複数のCEPで適切だと判断する”ためには、そのきっかけとなる、文字通り”エントリーポイントとなるシチュエーション”で、”そのシチュエーションが発生しやすい消費者”にとって”適切な商品特性”を体験してもらうことが重要になりそう、ということです(Zaichkowsky et al., 1985; 金, 2014)。

この重要性をふまえると、商品上市後のヘビーユーザーに対して実施される「インタビュー調査」に、上述のエッセンスを加えることで、その商品の”アーリーアダプター化要因”を紐解くことができるかもしれません。具体的な工夫としては、

対象のスクリーニング項目に「使用多様性」を追加する

インタビュー時に、ヘビーユース(またはバラエティユース)の”きっかけ”となったシチュエーションと当時の体験が、どのように今の”リピート使用”の多様さにつながったのかを深ぼる

がまず考えられると思います。

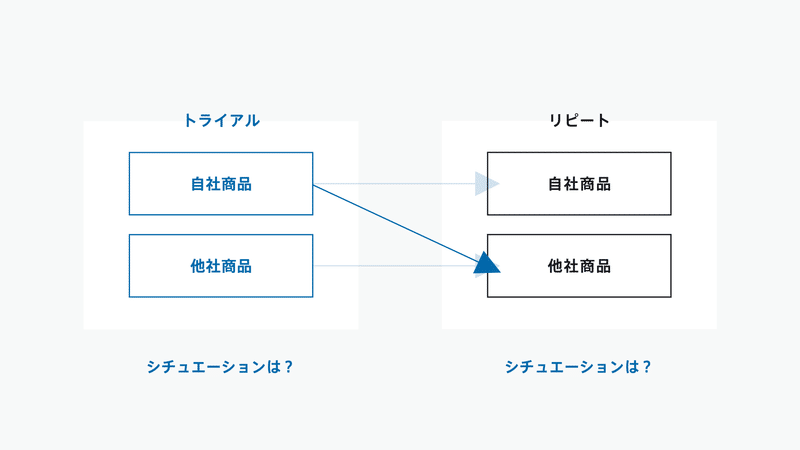

ちなみに、筆者は、”きっかけ”となったオーツミルクブランドを今は購入しておらず、別のブランドを継続購入しています。というのも、”今”飲用している複数のシチュエーションとの相性を考えると、別のブランドの方が適していると、筆者には思えたからです。

このことを、さらに調査に反映してみると

自社商品からエントリーし、自社商品を継続購入しているユーザー

自社商品からエントリーしたが、他社商品を継続購入しているユーザー

それぞれの、”きっかけ”となったシチュエーションと”リピート使用”のシチュエーションが、商品を介して、どう結びついている/いないかを詳らかにしていくと、競合に対する打ち手の立案につながるかもしれません。

SUPPLEMENT

本稿では、CEPをインタビュー調査に応用することで、遡及的にアーリーアダプター化要因を洞察することを提案しました。一方で、最近ではAR等を活用して、疑似的に、将来の初回体験状況を再現するアプローチも実用レベルで検討されつつあります(Jaeger, 2017)。今後の技術的ブレイクスルーによっては、上市前の商品に対して「シチュエーション」も変数に加えて、その成否を検討することが一般的になるかもしれません。

ユーザーの習慣的利用を支える

前節では、”きっかけ”となったシチュエーションと”今”のシチュエーションとの結びつきに着目しましたが、本節では、”習慣的に使用している/したいタイミング”と、その場面で”突発的に生じるシチュエーション”との関連について検討したいと思います。

「洗剤」の消費者を、具体例に考えてみましょう。ある消費者は、家族の中で家事全般を担いながら(主夫/婦)、平日はパートタイム労働にも従事しているため、洗濯は主に平日一日と休日にまとめて行うことがルーチンになっています。しかし、前日のパートが多忙でくたくたになってしまったり、休日が雨天であったり、まだ幼い子どもがぐずってしまいそれどころではないときは、ルーチンをこなすことが難しい場合があります。

このように、カテゴリーによっては、ある商品を使用するタイミング(夜、休日、○○した後)を自ら定めて、できるかぎりそのタイミングで習慣的に使用しようと努めるけれども、その”使用を阻害する突発的なシチュエーション”の発生によって、その習慣を守れたり/守れなかったりする、という、ユーザーの”悩み”を捉えることが重要な場合があると思います。

したがって、例えば「使用実態調査(U&A調査)」に、”習慣的に使用している/したいタイミング”と、それに対応した”その使用を阻害する突発的なシチュエーション”との組み合わせと、そのシチュエーション下で商品がうまく機能しているかを理解するための調査項目を追加することで、その商品が応えるべきユーザーの”悩み”が見つかるかもしれません。

蛇足ですが、その”悩み”に「プロダクト」だけでなく「コミュニケーション」で応える、という方法もあると思います。例えば、家事の場合、ある世帯の家事の主要な従事者のみならず、同居人にその家事を託すことが/もできるように”連想”をつくっていくということで、悩みを解消しやすくすることもできるでしょう。

そして、上述の”連想”をつくる試みは、ファブリーズやルンバ、クイックルなどの家事のロングセラーブランドの共通点ともいえるのでないか、と思っています。例に挙げたブランドはどれも、上市初期は、ある世帯で家事の主要な従事者をターゲットにしながら、その後、その従事者が同居人にその家事を託すことが/もできるような、様々なシチュエーションへの「適切度」を、商品設計でもコミュニケーションでもうまく高めていることが、当時を分析した資料から推察されるからです(栗木, 2006; 中村, 2022; 日経情報ストラテジー, 2013年3月号)。

本節では「適切度(Appropriateness)」を立脚点に、いくつかの課題を想定したCEPの活用方法について検討してきましたが、UXリサーチとの類似点を指摘したくなる方もいらっしゃるかもしれません。筆者は、UXリサーチの専門家ではありませんが、例えば、ある商品の習慣的利用を阻害する要因を探るために”使用状況”に注目することは、UXリサーチにおいて、一般的なアプローチの一つなのではないかと思います。

この意味で、CEPをマーケティング実践に導入することは、マーケティングリサーチとUXリサーチの間に橋を架ける、言い換えると「消費者」と「ユーザー」の間を架橋する作業でもあるかもしれないと、筆者は考えています。

あらためて、CEPとは何か

本稿では、「CEPはどのような課題を解決することできるのか」について考えてきました。他方で、様々な応用を検討したために「そもそもCEPって何なんだっけ」と、その定義を曖昧にしてしまった部分もあるかと思います。

したがって、本稿の最後に、ジェニ・ロマニウクの「できるだけ多くのCEPで、そのカテゴリーの代表として、対象ブランドが思い出されるようになれば、それだけ購入される可能性を高めることにつながる」というテーゼを継承しながら、本稿の検討をあらためて整理するカタチで、CEPというコンセプトの再整理にトライしたいと思います。

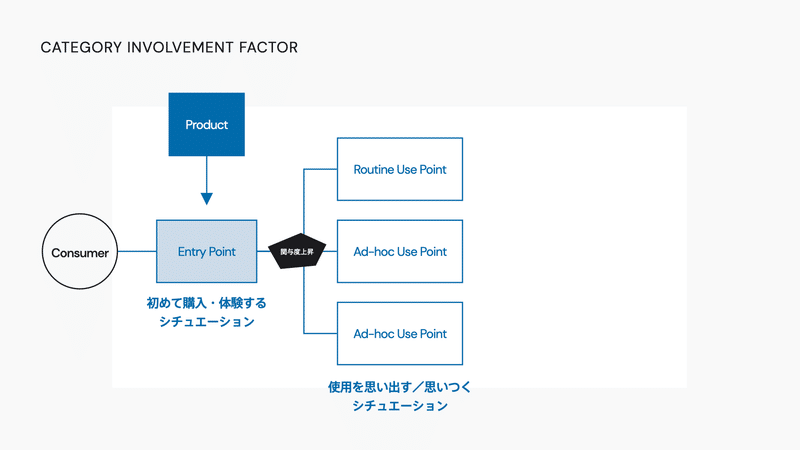

”エントリー”とは

「エントリーポイント」と一口で言っても、文字通りの”初めて購入・体験するシチュエーション”という意味でのエントリーと、あるカテゴリーを”思い出す/思いつくきっかけ”という意味でのエントリーと、2つの意味で理解する意義を、前節で示しました。

加えて補足すると、前者の”初めて購入・体験するシチュエーション”としてのエントリーポイントは、CEPの新しい捉え方ではなく、むしろ元々持っていた意味のようです(ドーン・イアコブッチ, 2001; 和田浩子, 2006)。例えば、元P&Gレジェンドの一人である和田浩子(2006)は、その著書で、以下のように解説しています。

どのカテゴリーにも、その製品を使い始める時期があります。これを「ポイント・オブ・エントリー」といいます。その時点で、新しいカテゴリーユーザーに製品の知識やサンプルを提供して、人生の新しい時期への移行を容易にするお手伝いができれば、その製品は、より長いブランドロイヤルティーを維持できるのではないかという考え方があります。

SUPPLEMENT

なお、”初めて購入・体験する状況”としての「エントリー」は、”初めて購入・体験しなおす(Re-entry)状況”として応用することも重要だと、筆者は考えています。例えば、ある研究では、それまでの自分をリセットして”再出発する”(Fresh start)ことで、運動や食事制限などを始めやすくなることを検証しています(ミルクマン, 2022; Dai et al., 2014)。

”できるだけ多く”とは

次に、ロマニウクが提案した”できるだけ多くのCEPで思いつくようにすべき”という重要なテーゼについても、前節の検討では、その思いつき方には2つの方向性があることを示しました。

まず1つ目は、オーツミルクのような、嗜好品的あるいは娯楽的側面があるカテゴリーの場合は、ユーザーが積極的に適用する、多様なシチュエーションに対してできるだけ多く自社ブランドが適していると認識されることが重要そうです。

他方で、洗剤のような、必需品的あるいは労働的側面があるカテゴリーの場合は、そのカテゴリーを”ルーチン的に使用したいタイミング”において、”それを阻害する突発的なシチュエーション”にできるだけ多く対応可能だと認識してもらうことが重要となると思います。

COMMENT

なお、「海といえば○○」などのカテゴリー間連想も含めて、CEPを捉えることを提案されることもありますが、本稿では、実務上、「ブランドエクイティ」などの他概念との混同が懸念されるため、CEPが捉える範囲をカテゴリーを連想する”シチュエーション”に限定して検討しています。

本稿では、ロマニウクが示したCEPのテーゼとその意義を継承しながら、実務に生かすための「CEPのリ・カテゴライゼーション」にトライしました。次回、いわばCEPのマーケティング活用における守破離の”離”の位置づけとなる「応用編」では、実例を示しながら、”シチュエーション”を立脚点としたマーケティング実践について検討していきたいと思います。

REFERENCE

金成洙(2014)『消費者行動研究における関与研究について』専修大学社会科学研究所月報 616: 1–15

栗木契(2006)『売れる仕掛けはこうしてつくる:成功企業のマーケティング』日本経済新聞出版

ケイティ・ミルクマン著、櫻井祐子訳(2022)『自分を変える方法:いやでも体が動いてしまうとてつもなく強力な行動科学』ダイヤモンド社

ジェニ・ロマニウクほか著、加藤巧ほか訳(2022)『ブランディングの科学:独自のブランド資産構築篇』朝日新聞出版

バイロン・シャープほか著、加藤巧ほか訳(2020)『ブランディングの科学:新市場開拓篇』朝日新聞出版

ジェフリー・ムーア著、川又政治訳(2014)『キャズム Ver.2 増補改訂版:新商品をブレイクさせる「超」マーケティング理論』翔泳社

ドーン・イアコブッチ編、奥村昭博ほか訳(2001)『マーケティング戦略論:ノースウェスタン大学大学院ケロッグ・スクール、ダイヤモンド社

中村仁美(2022)『花王クイックル:パーパス軸のマーケ展開で1回当たり購入個数増』日経クロストレンド (52)、p.23-25

和田浩子(2006)『すべては、消費者のために:P&Gのマーケティングで学んだこと』トランスワールドジャパン

「あのプロジェクトの舞台裏:セールス・オンデマンド 「ルンバ」がロボット掃除機市場を創造」『日経情報ストラテジー』 2013年3月号、p.58-63、日経BP社

Dai, Hengchen, Katherine L. Milkman, and Jason Riis. (2014). “The Fresh Start Effect: Temporal Landmarks Motivate Aspirational Behavior.” Management Science 60 (10): 2563–82.

Jaeger, Sara R., and Christelle Porcherot. (2017). “Consumption Context in Consumer Research: Methodological Perspectives.” Current Opinion in Food Science 15: 30–37.

Ram, Sriram, and Hyung‐Shik Jung. (1994). “Innovativeness in Product Usage: A Comparison of Early Adopters and Early Majority.” Psychology & Marketing 11 (1): 57–67.

Zaichkowsky, Judith Lynne. (1985). “Measuring the Involvement Construct.” The Journal of Consumer Research 12 (3): 341–352.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?