脈々と受け継がれるPPP型授業

英語科教育法IIIの第3回。

今回から奇数回にはその前の偶数回の講義テーマと関連させた模擬授業と対話型模擬授業検討会を実施する。

今回の模擬授業のテーマは「仮定法」

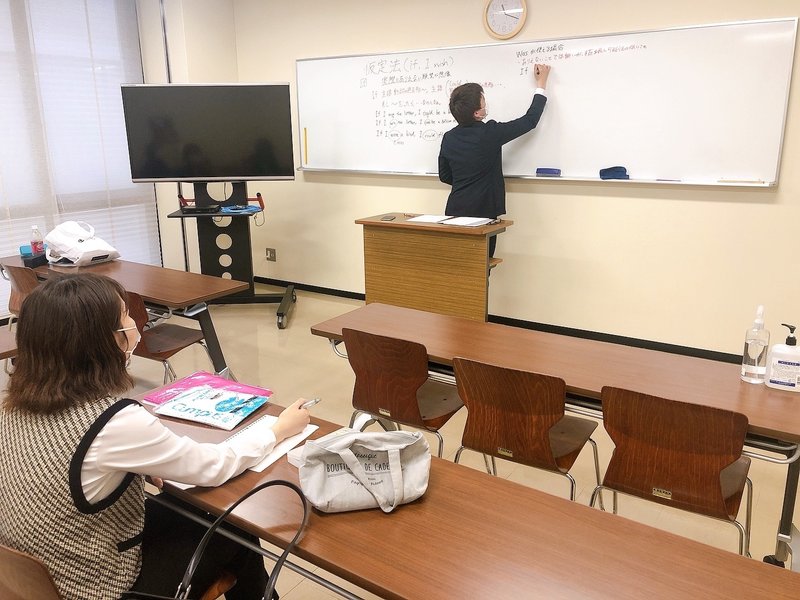

中学3年生に初めて仮定法を導入する授業を約30分に渡って展開した。

「実際にありえない願望や想像」という説明や直説法との対比など、仮定法のUse(使用)/Function(機能)を意識しつつ、確実にFormやMeaningを抑えていく姿勢が見えた。

小気味よく進む文法説明から、最後は(自前で用意してきた)確認プリントをやり切って模擬授業は終わった。

この授業のメンバーでは初めてとなる対話型模擬授業検討会。ただし、英語科教育法Iの方にも出てくれているメンバー2人は既に経験済みで、その安心感が(私にも学生にも)なんとなく余裕を与えてくれた気がした。

先生のWANT—仮定法の原則を覚えてもらいたい

検討会は私から授業者のA先生への「この授業で生徒にどうなってほしかった?」という授業全体を貫くWANTの問いから始まる。A先生のWANTは「仮定法の原則を覚えてもらいたい」だ。

そのために原則となる部分を赤ペンで示したり、言葉を尽くして説明を繰り返したりした(DO)。なお、授業後の板書を見てみると「実際にありえない」という言葉に赤線が引かれていたり、構文の作り方や訳し方が赤ペンで書かれていたり、Form/Meaning/Useをバランスよく「原則」として示そうとしたことが見て取れる。

生徒のDO—ノートを取る/取らない

今回の検討会の最大の争点となったのは生徒のDO、特にノートを取るかどうかというポイントだった。

上の写真を見て分かるように、前二人は机の上にノートが出ていないのに対して、後ろ二人はノートを取りながら授業を受けている。

この状態に対して授業中には指摘はしなかったA先生だが、検討会では「ノート取ってほしい」と思っていたことを明らかにし、さらに「それは大前提ぐらいに思っていた」とのことだった。「仮定法の原則を覚えてほしい」という授業全体を貫くWANTに照らせば妥当なことだろう。この机の上の様子を見た上で「ノート取ってね」という声をかけなかった理由はもう少しA先生自身に考えてもらうことにする。

一方、この時生徒側、特にノートを取っていない生徒は何を考えていたのか、なぜノートを取らなかったのだろうか。

Bさんは「ノートがなかった」と言い、Cさんは「プリントを配られるのかなと思っていた」とのことだった。

Bさんは「ノートないから聞いて覚えよ」と最後まで聞くことに専念し、Cさんは授業の途中、板書が右半分に入ったあたりでようやく手元にノートを取り出した。

しかしこの数分後に彼女の手元を見てみると、

ノートには未だに何も書かれていなかった。

この時のことをCさんは「それまでもノート取ってなかったから、今更どこから書こう?って考えていた」と話してくれた。

この時Cさんの頭の中ではノートを取るか取らないか、取るとしたらどこから取るかという悩み事(THINK)が発生しており、授業の内容に100%集中はできていなかっただろう。

生徒のFEEL—授業を止められない

一方、後ろの席でノートを取っている生徒も必ずしも安心して授業に臨めていたわけではない。Dさんは先生の説明が「ちょっと速い」と感じていたそうだが、それを授業中に口に出すことはなかった。そのことについてDさんは「止めたら申し訳ない」という気持ちだったという。

それに関連して、A先生は授業中に度々「質問ありますか?」「ここまで大丈夫?」と声をかけていたのだが、ほとんどの場合質問は出なかった。しかし、CさんやDさんとしては「文法の授業で『そもそも…』と最初の方が分からないというのは言いづらい」という気持ちだったという。それでも一度授業中にCさんは痺れを切らしたように「そもそもなんですけど…」と切り出し、「couldとwouldとmightの意味が分かりません」と手を挙げて質問した。それまでのタイミングでは聞けなかったことが、なぜこのタイミングで聞くことができたのか、検討会でそこも掘り下げたかったが、そこは私のファシリテーション能力の低さゆえにそれ以上深めることができなかった。非常に悔やまれるところ。

静かな活動中のDO/THINK/FEEL/WANT

また、A先生は板書中の静かな時間に気まずさを感じていたのだが、Dさんはノートを取るのに必死で空間の静寂を気にする余裕もなかったそうだ。

この時、生徒と先生は同時にある種の不安感を持っているのだが、その中身は明らかにズレていた。教師は(楽しくアクティブな授業をしたいという気持ちがあればあるほど)静かな空間を恐れがちだ。しかし、生徒が声を出していないということは、即ち退屈しているということを意味しない。

むしろ、生徒が静かにしている時、その頭・心の中では何が起きているのかを想像したい。静かにしている生徒たちの頭の中を間接的に覗くための「データ」を取りに行くことを机間巡視の目的に据えられると良かったかもしれない。

Dさんはプリントの英作文が出来ず「声かけてほしかった」と述べていたり、逆に早くからできていたEさんは「終わったら個別に指導してほしい」と語ってくれた。

A先生は、プリントができているか?書けているか?を見るために机間巡視をし、個別に声をかけることがプレッシャーにつながるのではないかと考え、全体に向けて「英作文は内容は何でも良い」「文法が間違ってないかだけ見る」という声かけをするという判断をした。

尚、この声かけでDさんは「安心した」らしいが、私が生徒だったら「ボケ甲斐がないなぁ」とガッカリしてしまうところ。

このあたりの一人一人の感じ方のズレも大きく、なかなか一筋縄ではいかないことを痛感する。

無意識に作られるPPP型の流れ

検討会終了後、少し授業時間も残っていたので、「仮定法の最初の1時間」を自分ならどう展開するかを他の学生に聞いてみた。

もう少し具体的な例文を増やしたり、イラストを使って分かりやすくしてみたり、全てをノートに取らなくて済むようにプリントを用意したりというアイデアが出された。

ただ、基本的な授業の流れを根本的に変えるようなアイデアは出てこなかった。

A先生が行った授業も他の学生が提案した案も授業の構造としては典型的なPPP型の授業であった。(それが悪いとか良いとかの価値判断にはここでは踏み込まない)

仮定法の作り方・意味・使用場面の説明 (Presentation)

正しい動詞の形や正しい助動詞を選ぶ課題 (Practice)

仮定法を使って何か一文書いてみる課題 (Production)

A先生に「PPP型の授業で行こうって考えてやった?」と訊いてみると、全くそんなことはないらしい。

というか、(残念なことに)昨年度の英語科教育法I及びIIで習ったこの略語の中身を誰も思い出せなかった。

このことから分かることは知識としてPPP型の授業というものを知らなくても、学生は文法指導となるとPPP型の授業を構成するということである。

繰り返しになるが、このことの価値判断にはここでは踏み込まない。

ただ、自分の受けた授業のスタイルから離れるというのはそう簡単なことではないということは少なくとも確認されたと言えよう。

ファシリテーション要改善

学生には対話型模擬授業検討会の中身に集中してもらうべく、書記とファシリを私が務めているが、どうしても私が話を促し過ぎてしまう。

理想としては私は黙ってホワイトボードに向かって学生の発言を記録し続けて、学生が他の学生の言葉に反応して好き勝手に検討会が進んでいくようになればいいなと思う。その中で何か立ち止まったり方向転換したりする必要がありそうなら私が適宜口を挟むような形だ。

とは言え、いきなり「はいどーぞ!」と投げても大抵のことは上手くいかないだろう。少なくとも私は何事にも大体そう考えるタイプだ。少しずつ自分の存在を小さくしていけるように意識的に振る舞いたい。

Core Reading

次回の授業はGW明け「リーディングのプロセス」をテーマとした講義回。

それに向けて事前に全員に読んできてもらう文献は

天満(1989)『英文読解のストラテジー』pp. 96~122

英語の授業における「読み」の活動について、その事前準備から事後の活動までがバランスよくまとめられている第8章を抜粋した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?