大胸筋を深堀してみる

深堀シリーズ大胸筋編です!

機能解剖や病態理解をする際、ほとんどの場合で小胸筋にフォーカスされてしまいます。

なので今回は筋トレの象徴大胸筋について深堀していきたいと思います。

大胸筋の基礎

まずは大胸筋の基礎からやっていきましょう!

起始 上部(鎖骨頭) 鎖骨内側半分前縁

中部(胸肋頭部) 胸骨体及び柄の外側縁

上位6~7肋軟骨

下部(腹部) 外腹斜筋腱膜 腹直筋腱膜

停止 上腕骨大結節稜

作用 上腕骨の内転、内旋

支配神経 C5、C6

上部(鎖骨頭) 外側胸筋神経

中部(胸肋頭部)下部(腹部) 外側胸筋神経 内側胸筋神経

大胸筋は前胸部表層の左右にあって、胸の膨らみ構成している扇状の兄弟な筋肉です。の一般的な作用として上腕骨の内転、内旋作用があります。

多岐にわたる起始部は停止部に向かってだんだんと細くなっていき強靭な腱となって上腕骨大結節稜に停止します。

停止部は鎖骨部が一番遠位に、腹部が一番近位に捻じれるように、さらに鎖骨部→胸肋部→腹部の順に深層に付くのが大きな特徴です。

鎖骨部、胸肋部は肩関節90°屈曲位にて捻じれた構造がなくなり腹部以外の線維が平行に並ぶ特徴があります。これは投球動作のボールリリース、バレーボールのアタックポイント、水泳のクロールで水をとらえるときと一致するため、大胸筋の強い収縮を生むための構造ともいえます。

腹部は起始部が外腹斜筋と腹直筋腱膜にあることが一つのポイントです。

腹部は腹直筋腱膜から起始したのち外側を上行しながら胸肋部を折り返りながら上腕骨に停止します。この折り返ったポケットに支配神経が侵入する特徴があります。

筋膜のつながりを意識するトレーニーの方は胸のトレーニングの日に腹筋のトレーニングを一緒にやる方がいるのはこういう理由からなのかもしれません。

大胸筋の機能解剖学

伸展、内転筋として

ロープで木を登ったり、水中を泳いだりと「引っ張ってくる」という動作には強力な伸展と内転が必要となります。この肩関節の伸展、内転の動作に三角筋後部、広背筋、大円筋、上腕三頭筋長頭、大胸筋下部(胸肋頭部)が関与してきます。

広背筋と大胸筋は他の筋に比べて伸展、内転に対して最も長いモーメントアームを持っています。さらにこの二つの筋は肩関節のすべての筋の中で最も大きなトルクをエキセントリック、コンセントリックで生み出します。

内旋筋として

大胸筋、広背筋、大円筋は肩甲上腕関節の内旋筋として働きます。肩関節内旋筋群の総重量は外旋筋群よりも遥かに大きく、上記筋群の各ピークトルクは遠心性の収縮の際に大きなトルクを発揮する特徴があります。

これは最後に臨床的な視点でもう少し触れていきます。

肩の適合性

大胸筋が肩甲上腕関節の屈曲においての適合作用は、三角筋との共同-拮抗収縮することで起こります。

0°~60°屈曲の際三角筋中部の外転作用と大胸筋の内転作用で拮抗しあいながら屈曲動作を安定させます。

さらに水平内転の際、三角筋前部の作用と共同収縮します。

肩甲上腕関節の肢位別の作用

ここからは肩甲上腕関節の肢位別における大胸筋の作用を運動学の視点から書いていきます。

屈曲位

鎖骨部 屈曲角度が上がると屈曲のモーメントアームも長くなり、屈曲70°でモーメントアームは最大になる。内旋作用は屈曲角度が増加すると内旋モーメントアームも長くなる。

胸肋部 屈曲30で少しだけ屈曲モーメントアームが出てきます。内旋作用は屈曲角度が増加すると内旋モーメントアームも長くなる。

腹部 屈曲30°以上になると伸展のモーメントアームが出てくる。内旋作用は屈曲角度が増加すると内旋モーメントアームも長くなる。

トレーニングでのロウイング種目の際、大胸筋腹部に少しだけ関与があります。

内旋のモーメントアームの大きさは胸肋部、腹部>鎖骨部となります。

外転位

鎖骨部 外転30°までは内転作用で90°を超えると外転のモーメントアームが出てくる。外転角度が上がると内旋モーメントアームは短くなる。

胸肋部、腹部 外転120°まで内転のモーメントアームがある。外転50°~60°でモーメントアームは最大になる。外転角度が上がると内旋モーメントアームは短くなる。

屈曲とは違い外転角度が上がると内旋のモーメントアームが短くなるのが特徴です。

コッキング期の外旋制動における内旋トルクは、早期のコッキング期では広背筋の作用が強く、リリースポイントに近づくにつれて大胸筋の作用が強くなることが考えられます。

臨床的な視点

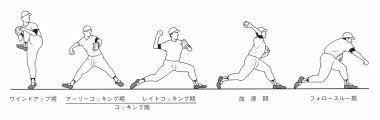

投手がボールを投げる一連の流れの中にコッキング期というフェーズあります

コッキング期の肩関節最大外旋位になる直前から内旋筋群が遠心性収縮にて大きなトルクで抵抗していきます。この時の外旋トルクを減速させるのに最大70~90ニュートンの力で作用すると言われています。

投球における内外旋の拮抗しあうトルクが上腕骨に対して回旋剪断力を発生させることにより、投球時の上腕骨らせん骨折を発生させます。

学童期の場合、筋力、球速がともに小さいため、上腕骨全体にかかる剪断力は小さいですが、リトルリーガー肩(上腕骨の過剰な後捻)、上腕骨近位の骨端線離開の病態力学と関係してきます。

度重なる連投や球数によるオーバーユースがこのような疾患を生んでしまっているの言うまでもありません。

運動学の視点を含めると、コッキング期の外旋制動における内旋トルクは、早期のコッキング期では広背筋の作用が強く、リリースポイントに近づくにつれて大胸筋の作用が強くなることが考えられます。

ただし投球障害はこれ以外のたくさんの要因が重なって起こる外傷なのでしっかりと評価してください。

今回はここまで!

noteの内容が少しでも明日からの臨床のお役に立つ参考になればうれしいです!またSNSでの紹介もしていただけたらと思います!

引用)visible body

読んでいただきありがとうございました(^^)この記事が臨床やスポーツ現場でご活用できる内容であればSNSでのシェアをお願いします! Twitter https://twitter.com/tak_bbtrainer