変ないきものと、わたしたち(上)(小説)

春の陽気、と名のついた強い日差しが容赦なく降り注ぐ5月の半ば。

休日の天王寺公園には、芝生広場にレジャーシートを広げている親子連れやカップルがひしめいていた。

「こっち空いてますよ先輩」

那由は小柄な身体で人波をかき分け、手頃な木陰を確保すると、咲姫を手招きする。彼女は芝生の上にハンカチを敷き、サンドイッチが綺麗に詰められた編みカゴの蓋を開けた。

「あ、ありがと。人が多いね、それにしても」

人にぶつかりながら何とか木陰にたどり着いた咲姫に、那由はポットから紙コップにお茶を注いで渡した。

「黒豆茶だ。美味しいよねこれ」

「先輩が好きなだし巻きサンドもありますよ」

バスケットに入っていたサンドイッチは、半分が黄金色の卵焼きが挟まれたもの、もう片方はトマトの赤とレタスの緑が鮮やかなBLTサンドだった。

咲姫は迷わずだし巻きサンドを手に取って頬張る。一口噛むと、じゅわり、白だし口の中に広がる。

「ふぉっふぁふえおいふぃ」

「しょっぱい以外の感想ないんですか」

「......うん、出汁がうまい」

「食レポ下手くそ選手権出れますね」

夢中になって食べる咲姫を、那由はBLTサンドを頬張りながら見つめていた。那由は化粧気があまりなく、髪は艶があってまっすぐで、シンプルな綿のシャツの肩にはらりと落ちかかっている。

「那由が食べてるそれ、たまには別のを挟んでもいいんじゃない?ハムチーズとか。それかBLTのTを卵に変えるとか」

「それは普通に......ベーコンエッグサンドで良くないですか」

「あはは、それを言われちゃうと返す言葉ないね」

咲姫が声に出して笑うと、那由もわずかに口元を綻ばせた。

二人の前の道の人通りが、俄に多くなった。昼食を食べて動物園へと向かう親子連れが増えたのだ。すぐ隣の木陰には学生風の男女のグループがやってきて、大きなシートを広げ始めた。

「......んぱい、髪に....焼きの....ついて......」

嬌声や子供の喚き声の隙間から、咲姫は辛うじて後輩の声を聞き取った。

「え、ほんと?」

咲姫は慌ててウェーブのかかった髪に引っ付いた卵焼きの破片をつまみ上げる。

「卵......けたまま......たら、動物に......れるとこでしたね」

「......?」

音楽が大音量で流れ始めた。公園の一角で何かイベントが始まったらしい。益々人が多くなった。

「騒がしくなってきたし、そろそろ中入りましょうか」

「......」

咲姫は素直に頷いたが、少し惨めな気持ちになった。立ち上がると、人波に押し流されるように動物園の入り口へと向かう。

さっさと前を歩く那由に置いていかれないよう、咲姫は急ぎ足で進む。何か話さなきゃ。那由の耳元に口を持っていこうと背中を丸め、無理に明るい声を出した。

「休日に動物園来てお弁当食べるなんて、なんか......デートみたいだね」

那由はその言葉に振り返り、斜め上にある彼女の目をじっと見つめた。

「手でも、繋ぎますか?」

「連行される容疑者みたくなるよ。あるいは駄々っ子と親」

「――似合わないですね、私たちにそういうのは」

那由はボソリとそういうと、すっと目を逸らした。

☆ ☆ ☆

咲姫が1学年下の那由と知り合ったのは、大学のボードゲームサークルでだった。

咲姫を最初に新歓で見かけたとき、物静かで知的な雰囲気が印象的だった。チェスが上手く、オンラインの大会でいいとこまで行ったことがあるらしい。

伝聞形なのは、彼女はあまり自分の話をしないから――大学からの帰り道も、引退後一緒にお茶を飲んだ時も、飼ってる猫が野鳥を捕まえて来た話だとか、キリル文字のどれが1番格好いいかだとか、くだらない話ばかりしていた。

咲姫たちがいたサークルは、実際活動はそこまで活発ではないのにかなり部員が多い(幽霊部員も含む)サークルだった。中の人間関係もよく言えば流動的――悪く言えばくっついたり離れたり、揉めたりいなくなったりが日常茶飯事だった。

「……ってさぁ、カレシできてから付き合い悪いよね」

「あいつと……って、なんで仲悪いんだっけ」

「今日、……ちゃんたちとバーベキューするから絶対来てよ! 一人で行ったら、……くん狙ってるって思われるから」

そんな中で、那由はいつも同じ調子――部室の窓際に座り、無表情でチェス盤をじっと見つめ、口を開けばくだらない話をしてきた。

入れ替わり立ち替わる同期たちの会話で消化不良を起こしがちな咲姫にとって、彼女は安心して話せる唯一の人だった。

卒業後、咲姫の職場の近くの街に就職した那由から、一人で住むには大きすぎる部屋を借りたからルームシェアしないかと提案された。咲姫は、ちょうど実家を出たかったので二つ返事で受け入れた。

「実家にいると、将来のこと考えてるのかとか、誰それちゃんが結婚したとか言って親がプレッシャーかけてくるから面倒なんだよね」

やっと社畜生活にも慣れてきたとこなのにね、と後輩に言うと、いつもの調子で「先輩にはそういうのまだ早いですね」と揶揄われた。

一緒に暮らしてみると、那由は咲姫が思っている以上に、変だった。

彼女の部屋の棚には、色々なジャンルの本、木彫りの熊みたいな民芸品から何かの機械のパーツなど雑多な雑貨類が飾られていた。ベッドサイドにはぬいぐるみ、それもマニアックな動物のものがずらりと並べられていた。

ごちゃごちゃして一貫性がなく、それでいて彼女が好きなものだとか、何に心惹かれるかを雄弁に語っているものたち。彼女と一緒にベッドに座りそれらを眺めている間だけ――普段話してくれない彼女自身のことを少しだけ知れたような気になれる。

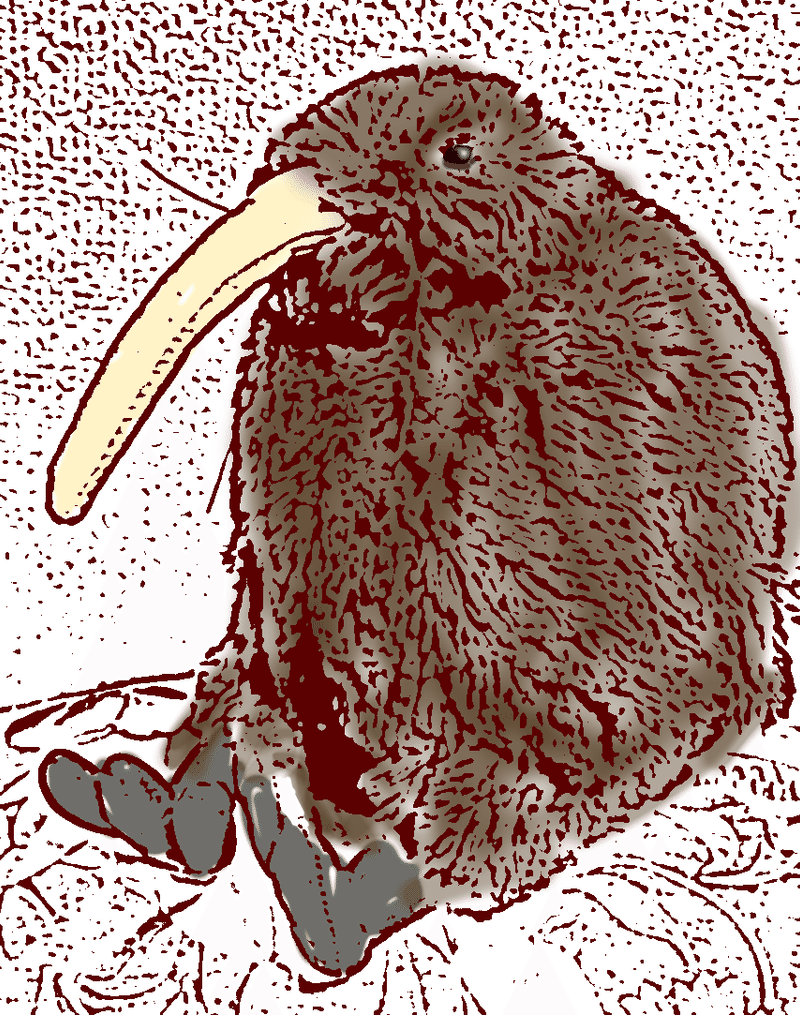

「この、茶色いぬいぐるみ何?」

初めて彼女の部屋に上がった時、咲姫は茶色く毛むくじゃらな丸い胴体に、異様に長い嘴のようなものついたぬいぐるみを手に取った。

ぬいぐるみは普通、可愛く見せるため少しデフォルメ――頭部を大きくしたり目を大きくするものだが、このぬいぐるみの毛むくじゃらな胴体に対して頭は小さめだ。

正面から見るとつぶらな黒い瞳と目があい、咲姫は少しドキッとなった。

「これは確か、キーウィのぬいぐるみですね。ニュージーランドにいる飛べない鳥です」

「鳥なんだ、これ。変わってるね」

キーウィという鳥の名前は何となく聞いてはいたが、こんなものなのか、と咲姫は驚いた。飛べない鳥――確かにそのぬいぐるみには翼らしきものは見当たらず、ずんぐりむっくりした胴に立派な脚が生えている様は、鳥ではないかのようだ。

咲姫はそっとキーウィを撫でる。よく手入れがされているのか、その長い毛には埃一つついていなかった。ふんわりしていて、丸みを帯びた身体のライン。黒い目は蛍光灯の光を反射してきらきら輝いていた。

――まるで生きてるみたい。

その日以来、咲姫は何故か、そのぬいぐるみから目が離せなくなった。何が自分のアンテナに引っかかったのか分からなかったが、那由の部屋に入った時は必ず、キーウィのぬいぐるみをそっと撫でるようになった。

咲姫の家にはぬいぐるみはほとんどない――動物園で赤と黒の派手なトカゲのぬいぐるみを欲しがって以来、両親はぬいぐるみを買ってくれなかった。同世代の子が皆遊んでいる着せ替え人形やゲームは買ってくれたけれど、それらにはどうしても興味が持てなかった。

だから、人工物であるはずのぬいぐるみが、こんなにもあたたかく、愛着がわくものだとは思わなかった。

部屋に来るたびキーウィのぬいぐるみを撫でる咲姫を無言で見つめていた那由は、ある日こう言った。

「キーウィって、日本で一か所だけですけど動物園で見られるんですよ。実物を見たら、なんでそんなに気になるのかわかるんじゃないですか?」

「えぇ、そこまでするほど気になってるわけじゃないよ」

「先輩、一度気になったらずっと引きずるじゃないですか。この前も一か月前くらいに言ってたこと蒸し返してきたし」

「それはごめん」

「いや別にいいんですけど。そういう感じじゃないですか。それに――」

そこで那由は言葉を切り、上目遣いで咲姫を見つめた。形の良い唇がゆっくりと動く。

「私、もっと知りたいんですよ。先輩がどういうものを好きになるのか。何に惹かれるのか。先輩のことだったら、どんなことでも知りたいです」

先輩、私の話聞くばっかりで、なんにも教えてくれないじゃないですか。

那由の表情は真剣で、彼女の両手は咲姫がぬいぐるみを持つ両手に添えられていた。

彼女の体温が咲姫の手に伝わり、二人分の熱を帯びたぬいぐるみもまた、温もりを持っていた。

まるで生きているみたいに。

(続く)

続きはこちら