とある殺し屋のOJT日誌(小説)

2月15日

住宅街の路地裏から見える空は、分厚い雲に覆われてよどんだ灰色をしていた。

俺は一つため息をつき、消音器付きの銃の引き金をひく。弾丸が地面にへたり込む金髪の男の眉間に突き刺さり、ダウンジャケットの下に趣味の悪い柄シャツを着た肉塊が崩れ落ちる。

地面に転がった死体は、これで計4つになった。

残りの3人、この男から銃を買った客は首の骨を折ってやった。だがこの男はーー依頼主の望みで、銃で命を奪うようにと言われている。

銃は嫌いだが、上司の命令だから仕方がない。俺はこう見えてもサラリーマンだ。

俺はスーツのジャケットを手ではたき、埃を払った。銃を打てば硝煙が身体につくし、音も無粋で、街に馴染まない。

社用のスマホから電話をかけ、「掃除」を依頼する。これでこの醜い銃殺体も、1時間も経たずこの街から綺麗さっぱりなくなる。

俺は路地裏を出て何食わぬ顔で大通りに出る。時刻は正午過ぎ、ランチに繰り出す会社員を横目に、俺は会社への道を歩く。

ブーッ、ブーッ。

スマホのバイブがなった。上司からの電話だ。

『呉服くん、ご苦労だった』

「昼休みまでに無事殺しは終わりましたよ」

『ああ、仕事が早くて助かるよ。そんな君に頼みがあるんだが聞いてくれるか?』

疑問形式ではあるが、拒否権は無論ない。俺は少し身構える。

『明日新しく配属になる新人の、教育係になってくれんか?』

「……は?」

繁華街を抜け、地下鉄の入り口に続く階段を降りながら、俺は間抜けな声を出した。

俺の会社には普通の社員もいるが、俺のいる部署には新人もベテランもないし、研修などない。部署、といっても各々が殺しをこなすだけでまとまりはないし、人の入れ替わりも激しい。

『彼女のデータはすでに目を通しただろう。5年前、大陸でエージェントがみつけた逸材で、この春にうちの研修所を卒業する。まだ18歳だが、すぐに役に立つだろう。ただ……少し扱い辛いようでな』

彼女の今の名前は魚谷ミコ。黒い髪に黒い瞳、アジア系の風貌ではあるが、国籍は不明だ。

5年前、孤児だった彼女は武器の窃盗や暗殺を請け負って生計を立てていた。姉のように慕っていた、ボランティアとして来ていた日本人、魚谷さゆりを誘拐しようとしたギャングをたった一人で壊滅させたことで会社にスカウトされた。今は魚谷さゆりの妹ということで日本で暮らしている。

『くすねた武器を我が物のように使いこなし、自分の倍以上の背丈がある男たちを虫けらのように「処理」する姿は、まるで鬼神のようだった、そうだ。エージェントが言うにはな』

……腕は立つが会社にとっては危険もある、扱いにくい人材ということか。

「教育係というより、要するに、お目付け役ということでしょうか」

『戦場ではなく、会社員として生きる術を、色々教えてやってくれ。期待してるよ、呉服くん』

電話が切れた瞬間、列車が到着した。そこから2駅乗り、地上に出て徒歩約5分。ガラス張りの本社ビルの、裏手の通用口に社員証をかざし、中に入る。

『御社にピッタリの人材、見つけます』

会社のポスターを横目に、建物の奥、一般の社員は使わない機材を運ぶためのエレベーターに乗り込み、地下に降りる。エレベーターを降りた先、特殊人材派遣課のフロアに続く廊下は薄暗く、いつ見ても重々しい。

俺は一つため息をついて、オフィスのドアを開けた。

2月16日

仕事柄、労働時間というのはあってないようなものだが、外回りがない日は普通の会社員のように出勤することにしている。通勤ラッシュに巻き込まれながら死んだような目で私鉄と地下鉄を乗り継ぎ、眠そうな顔で会社の通用口を通る。

「普通のサラリーマン」として、この街に溶け込むためだ。

B1階のオフィスには、特殊人材派遣課と特殊人材総務課の二つの課があり、計40名ほどが働いている。が、オフィスは誰もいないかのように静まり返っており、話し声はおろか電話すら鳴らず、総務課の人間がキーボードを叩く音だけが響いている。

「先輩、おはようございます! 今日からお世話になります、魚谷ミコと申します!」

その静寂を破り、場違いなほど元気な挨拶が聞こえてきた。

いわゆるリクルートスーツ、女性用のスタンダードな黒いスーツに黒いパンプス、黒い髪を一つ結びにした若い女性。こんな中途半端な時期に、こんな陰気な部署ではまず見ることのない、眩しいほどの初々しさ。

「……よろしく。早速ビシッと決めてるね」

彼女の朗らかな挨拶は、フロアの陰気な静けさに吸収され、やがて消えた。武器の調達や警備システムのハッキングに勤しむ総務課の連中は、誰一人として顔をこちらに向けない。うちの課に至っては、俺と魚谷以外誰も出勤していない。

「このスーツは、姉がプレゼントしてくれたものなんです。あと、これも」

そうして取り出したのは、ゴシック体で『新社会人のためのビジネスマナー・仕事のやり方』と書かれた本だった。赤と黄色でとにかく目立つようデザインされた、ソフトカバーの本。

「日本の新社会人になるために、一通りの内容は頭に叩き込んできました。ビジネスパーソンは第一印象で勝負、清潔感のある見た目と明るい挨拶、です!」

「……ああ、まあな」

第一印象を与えた相手はそのまま死ぬけどな、と心の中で付け足しながら、俺は答えた。俺の答えに、新人はニッコリと笑顔を浮かべた。

「俺は一応、しばらく魚谷の教育係をするようにと言い付けられている」

「はい! 今日はこれから、何をすればいいのでしょうか?」

「……君宛に、早速仕事の依頼が来ている。決行は明後日の未明だ。初めての任務をサポートするようにと上司に言われている。少し下見に行かないか」

魚谷は大きく頷くとメモを取った。

「わかりました、私宛に来ている仕事の、下見ですね!」

「……復唱するのは感心だが、街中ではやるなよ。あとそのメモも他人に見られたらまずいから置いておけ」

俺は不安を覚えながら、魚谷を数駅先の繁華街に連れ出した。

下見、といっても何かを調べたりするわけではない。対象者の普段の行動や防犯カメラの位置などの必要な情報は、街中の至るところにいる情報提供者である「ネズミ」からすでに上がっている。

膨大な情報の中から有用なものを選び出し、現場を歩いて照らし合わせながら実際の動線をイメージする。それが俺たちの仕事だ。

「下見って、こんな昼間にするんですね」

「繁華街、それもこういう飲み屋街に関しては、夜の方が人の目に晒されやすい」

「あ、ここの路地、情報では工事中ってなってましたけど、もう通れますね」

「ふむ、そうなると路地裏に追い詰めて、というのは現実的ではないな」

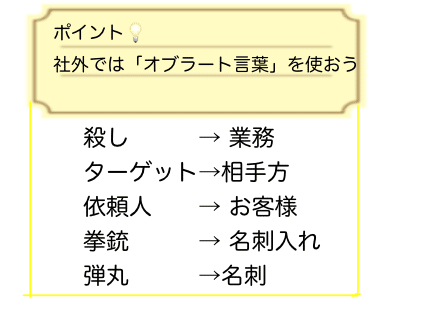

「今回のタ……相手方は、どういう人なんです?」

「この辺りのケツ持ちをしているヤクザだよ。相当派手に色々やってて、依頼人の恨みを買ったみたいだ。明日の晩にこの辺りに現れるが、警護も厳重だろうな」

この国で、殺し屋に殺しを依頼する場合は大まかに行って二つある。

一つは自分で手を下したくない場合、もう一つは相手方の守りが固かったり同業者を雇っていたりと殺害の難易度が高い場合。

この会社に来る依頼は後者ーー腕利きによる、確実な業務執行を求めてのことが多い。

「一人で相手取るのは分が悪い、とは思いますが、一人でやる仕事だと伺っています」

「この会社じゃよくあることだ。ただ、『いくら派手にやってもいい』とは聞いている」

マフィアを一人で壊滅させた大立ち回りをした新人に、派手にやるなという方が難しいだろうし、それが彼女の長所だと、上司は判断したのだろう。

「なるほど、わかりました。具体的な殺しの計画を立てて、今日中には報告させていただきます」

「報連相が大事だというのも、その本にあったのか?」

「はい!」

魚谷は笑顔で頷いた。

「その本で読んだことは、忘れていいぞ……共同での任務でもない限り、無闇に自分の手の内は晒さない方がいい」

「……はい」

「別にその本が間違ってるわけじゃないさ。この仕事が碌でもないだけだよ」

俺は自嘲気味に笑った。

2月17日

夕方の業務を終えて会社に戻ると、新人がPCの前で頭を抱えていた。

「お疲れ、明日の業務で悩んでるのか?」

俺は探りを入れたが、帰ってきた答えは全然違うものだった。

「いえ...…姉が普段とは違うルートで帰宅しているので、気になっているだけです」

そう言う彼女の手元のスマホには地図が表示されていて、位置情報を示す青い点が光っている。場所は、地下鉄を乗り継いで10分ほどにある商店街だ。

「この辺り、最近おしゃれな店が急に増えてるところなんですよ。2人で今度行きたいねって言ってたのに...…まさか、デートとかじゃないかと思うと」

「...…デートぐらいいいじゃないか、お姉さんも大人なんだし」

その言葉に、新人は俺を怖い顔で睨んだ。

「姉をたぶらかそうとする変な男だったら大変じゃないですか! 1年くらい前も、会社の同期とかいってた変な男が姉に付き纏ってたんで、駆除してやりましたよ」

「5年前、誘拐された姉を見て、決めたんです。姉は何があっても私が守るって。愛するものがいない人には分かりませんよ、この気持ちは」

「...…そこまでするほどの気持ちは俺には分からんが、俺も家族はいるぞ。妻と娘二人。でも娘に、ずっと出て行って欲しくないなんて思わないぞ。むしろ早く自立してほしいぐらいだ」

俺の言葉に、魚谷は目を見開いた。

「そんな驚かなくてもいいだろう。ここの部署の人間は、割と所帯持ちが多い。いやむしろ、大切なものができた殺し屋は裏切るに裏切れないって知っててやってる節がある」

「そんな、家族が人質みたいな」

「そうかもしれんな」

俺は彼女の隣の椅子にドカッと腰を下ろした。

「魚谷が前いた場所と違って、この国では『金さえもらえば人だって殺せる』という人間はそんなに多くない。ましてや、プロとして殺しの技術を身につけたものはな」

「だからこの会社の幹部は、ある時考えたんだろうな、裏切られたら殺しちまうより、ある程度生活の面倒を見てやったり家庭を持たせたりして、それを『人質』に働かせたらいいんだって」

「...…この国では、『サラリーマン』になると働きすぎて死ぬ人もいると聞いたことがありますが、それも、『人質』を取られているからなんですかね」

「他の会社のことは分からんが、そうかもしれんな」

「...…恐ろしいところですね、この国は」

魚谷はそう言うと、スマホの画面をオフにした。

「いいのか、お姉さんのことは」

「明日の仕事が終わったら、問いただしてみます。とりあえず、目の前の現場のことを考えます」

そういう新人の表情は真剣で、死臭が漂う会社の中でただ1人、生き生きしているかのように見えた。

2月18日

魚谷ミコは、会社が思った以上の人材のようだ。

彼女は順調に殺しの計画ーー実行場所、逃走経路、使用する武器を決め、スムーズに段取りを進めていたようだった。ようだった、というのは計画を俺に相談するでもなく一人で進めていたからだ。

「ギャングの武器を盗み出す時も、逃走経路や協力者づくりは一人でやってましたから」

全ての準備を終えて現場に向かう時、彼女はそう言っていた。服装はこれまでと同じリクルートスーツだったが、眼差しは猛禽のように鋭く、暗闇の中で爛々と輝いていた。

俺は監視役兼運転手として、彼女と共に港沿いの倉庫街に向かっていた。相手方は繁華街で近隣のヤクザと会ったのち、ここの一角にある倉庫で薬物の取引をする予定だ、というのがお客様からの情報だ。

「繁華街でやるなら同業者同士のいざこざ、ここなら対立組織によるカチコミに偽装するってとこか」

魚谷は現場から800メートルほど離れた場所で車を降りると、トランクに積んであったゴルフバックくらいの大きさのケースを取り出した。ケースから手早くロケットランチャーを取り出すと、肩に乗せて構えた。

暗闇の中、リクルートスーツを着た魚谷がロケットランチャーを構える姿は、何かの冗談のような絵面だった。だが、相手方がいる方角に向け、角度を緻密に調整する姿は、玄人のそれだった。

「逃走経路はナビに入れてありますんで、安心して下さい」

彼女の手際の良さに見惚れていた俺は、彼女にそう言われ、我に返った。

微調整を終えた魚谷は、大きく息を吸い、引き金に手をかけた。

「お世話に、なっております!!!」

そう叫ぶと同時に、ロケットランチャーが発射される。と同時に彼女は車に乗り込み、俺はアクセルを踏み込む。爆発音がして、窓ガラスがビリビリと揺れる。

狙った倉庫に、寸分違わず、命中した。建物から瞬く間に火の手が上がる。倉庫の近くに停められていた高級車も炎に包まれ、再び爆発音が聞こえた。

車は倉庫街を抜け、海沿いの道路を走る。途中、何台かの消防車とパトカーとすれ違う。俺はナビの案内に従って細い裏道へと入り、車を降りる。そのまま道端に停められた軽自動車に乗り換える。

魚谷は、その隣に停められたトラックの荷台のブルーシートをめくり、ロケットランチャーを荷台に載せた。俺と魚谷が車に乗ったのを見て、会社が用意した「始末屋」がトラックを発進させる。

「あと1時間もすればこの先で検問が敷かれるだろうから、早めに離脱するぞ。あ、適当に休んでていからな」

俺の言葉に、魚谷は目を見開いた。

「教育係の方にそう言われるとは思いませんでした」

「俺は養成所の教官でもないし、上司でもない。一応お目付役とは言われてるが、さっきの言葉はいち同僚としてのものだ」

その言葉に、魚谷はなんとも言えない微妙な表情をした。

「ありがとう、ございます。こういう時は『お疲れ様です』でいいんですかね」

「そう言っときゃ大概なんとかなる。朝昼晩いつでも使えるし、出勤時でも退勤時でも使える」

「じゃあ『お世話になっています』と同じ感じなんですね。その言葉は、本に載っていませんでした」

「ああ。これも、最強の言葉だよ」

「では、少し休ませていただきます。お疲れ様です」

怖いものなしの新人は頬を緩め、座席にもたれかかって目を閉じた。

ーー

「暗殺者のパスタ」作ってみたら美味しかったです(とらつぐみ・鵺)