形態分析②:アルベルティによる概念としての〈建築〉の自律

0. レオン・バティスタ・アルベルティ

新年最初の記事は、ルネサンス期の建築を語る上で最も重要な人物の一人と言っても過言では無い、レオン・バティスタ・アルベルティ(1404-1472)について書いてみようと思う。建築に限らず数学・法律・絵画・彫刻・詩、さらには運動にも長けていたという、いわゆる「なんでもできちゃう人」だったアルベルティは、後述する「建築十書(De re aedificatoria)」という著作において、ルネサンス期の包括的な建築理論を確立した人物として知られている。時系列的には以前紹介したブルネレスキとブラマンテの間に位置する人物であるが、その礎を築いたという意味で、ルネサンスの最後を締めくくる記事には最もふさわしい建築家だと言える。

Fig.1. レオン・バティスタ・アルベルティの肖像画

アルベルティといえば一般的に、絵画のようにフラットで装飾的な面をファサードに貼り付けたような建築が特徴的で、「世界で最初の看板建築家」などと形容されたりもする。例えばフィレンツェにあるサンタ・マリア・ノヴェッラ教会(1456-1470)が顕著な例だろう(この教会ではアルベルティはファサードの設計のみを依頼されたため、厳密には例として適切では無いかもしれないが、この教会に見られるようなファサードの「フラットさ」は彼の他の建築に共通する特徴となっている)。

Fig.2. サンタ・マリア・ノヴェッラ教会(1456-1470)

このような特徴を持っているために、アルベルティの建築はしばしば「表層だけの、上辺だけの建築」として現代の建築書では否定的に書かれていることが多いのではないかと、個人的に思っている。しかしながら、一見するとただの「看板建築」に見えるアルベルティの建築も、その背後には現代の建築の考え方にも通じる重要な概念と理論的構築が隠されており、それゆえアルベルティはルネサンス期最高の建築家の一人として数えられているのである。では、その理論的構築とは何か?という事を、まずは彼の建築十書を紐解いていく事で見ていきたい。

1. 抽象化による概念の自律:建築十書

まずアルベルティの建築について考える上で欠かせないのが前述の建築十書だ。この本は1452年に書かれたルネサンス初の建築理論書で、紀元前1世紀頃に書かれたヴィトルヴィウスによる同名の著作、「建築十書(De architectura)」に応答する形で同じく十章構成で書かれている。ヴィトルヴィウスの建築十書の中で最も有名なのは、建築に必要な三要素、用(使いやすさ)・強(構造の強さ)・美(美しさ)の提示だろう。

Fig.3. ヴィトルヴィウスによる建築に必要な三要素の提示

この2つの本の大きな違いの一つとして、ヴィトルヴィウス版の建築十書はボリュームの配置や敷地の扱い、構造の仕組みに加え、風に対する建物のオリエンテーションや石の加工に使われる薬品といった、いわゆる「良い建物の建て方」を、カテゴリーごとに分けて極めて包括的に記述した指南書であるのに対して、アルベルティ版の建築十書は、建物の〈部分〉と〈全体〉の関係性やプロポーション、装飾の使われ方などといった、「良い建築とは美学的にこうあるべきだ」という建築そのもののデザインの在り方を概念的に記述した理論書となっていることが挙げられる。以下、アルベルティの建築十書から引用しながら彼のデザイン理論を紐解いていく。

まずはじめにアルベルティは「美」というものを「〈全体〉が〈部分〉の単なる足し算よりも優れていること」と定義する。

美とは〈全体〉が、その全ての〈部分〉と明確かつプロポーショナルな関係性を持つものであり、その美を損わずに〈部分〉に何かを足したり、減らしたり、変えたりすることはできないようなものである。美とは偉大かつ神聖なものなのである。[1](レオン・バティスタ・アルベルティ)(筆者訳)

すなわち、建物が美しくなるためには、その建物の全体の形と使われている部分(柱、窓、装飾...etc)が統制の取れた関係性を持っている必要があり、部分は必ず全体の形に向かって統合されていかなければならない、と言っているのである。これは現代ではコンセプチャル・ホーリズム(概念的全体論)などと呼ばれる考え方だ。

そして、この統制のとれた〈部分〉と〈全体〉のプロポーショナルな関係性を可能にするのが、リニアメント(Lineament)と呼ばれる設計の下敷きとなるような抽象的な建物の相(基準線、補助線などとも訳せる)である。

建築は完全にリニアメントと構造のみによって構成されている...リニアメントは部分の適切な配置、適切な数、適切なスケール、適切な部分とプロポーションの関係を決定付け、建物の形の全体性がその形を定義する基準線に従う事を手助けする。[2](レオン・バティスタ・アルベルティ)(筆者訳)

すなわち、建築には建物を成り立たせる構造の他に、全体の形を決定づける抽象的なリニアメントと呼ばれるルールが存在していると言うのである。このリニアメントは、例えば調和の取れた音楽を可能にする楽譜のように、見えないけれども自然に則った数学的なルールを持っていて、このルールに則って〈部分〉と〈全体〉の関係性を統合していくことで、建物が美しい全体性を獲得する、と言っているのである。これは現代の建築設計においても意識的か無意識的かはさておき、一般的に広く使われている概念であり、例えば黄金比を基調としたコルビュジエのRegulating Linesなどもリニアメントの一つと言える。

Fig.4. アルベルティのサンタンドレア大聖堂に見られるリニアメント

Fig.5. コルビュジエのラ・ロッシュ=ジャンヌレ邸に見られるRegulating Lines

そして最後に、この楽譜のようなリニアメントを元に〈部分〉を指揮する道具として、数(Number)、配置(Placement)、調和(Concinnitas)の3つを挙げ、美しい全体性を獲得するためにこれらを巧みに操作することこそが建築家に求められる職能であると結論づけるのである。

私たちの建築的探究は主に三つの要素に関するものである。まずそのうちの二つが〈部分〉の「数」と「配置」である。しかしながら、この二つをうまく組み合わせることで何か加算的な価値がそこに発生し、その関係性こそが光り輝く美として現れるのである。これを「調和」と呼ぶ。「調和」の役割は、本来ならば全く異なるものであるそれぞれの〈部分〉が相互に関係性を持つように、〈部分〉のプロポーションを決定づけることである。[3](レオン・バティスタ・アルベルティ)(筆者訳)

まとめとして、この本でアルベルティは何をしたかと言うと、敷地や材料、環境といったいわゆる建物の外のコンテクストをも含めた包括的なヴィトルヴィウスの建築理論から、建築そのものの美学としてのディシプリンを、建築そのものとは関係のない外のコンテクストから自律した内在的な〈部分〉と〈全体〉の関係性として抽象化することで、それらを統合する作法としてのリニアメントという新たな建築の概念を提出するのである。そして、アルベルティの建築十書によって、建築は初めて自律したディスコースを確立し、それゆえにルネサンス以降の建築は、このディスコースを土台にマニエリスム、バロック、新古典と地続きの理論的変遷を遂げていくのである。

この事から、いかにアルベルティがルネサンスのみならず、これまでの建築全体の理論に影響を及ぼしたかがわかるだろう。モダニズムにコルビュジエありなら、ルネサンスにはアルベルティあり、と言っても過言ではないのである。

さて、ではなぜアルベルティの建築はどれもハリボテの様相を呈しているのだろうか?この謎の答えは、再びヴィトルヴィウスの理論とアルベルティの理論を比較する事で見えてくる。そして浮かび上がってくるのが、「ギリシャ的」な建築理論から「ローマ的」な建築理論への変遷と、それに伴って出現する建築におけるシニフィアンとシニフィエという関係性なのである。この二つがどのようにしてアルベルティの建築の読解につながるかを、次に見ていきたいと思う。

2. ヴィトルヴィウスとの対置による概念の打ち出し

さて、紀元前1世紀に書かれたヴィトルヴィウスの建築理論は、柱とそのオーダーが構造かつコンセプトの中心となる「ギリシャ的」な建築理論を元に書かれている。これはアクロポリスの建築群などを見ればわかるように、古代ギリシャの建築は柱がデザインのベースとして考えられていたためである。実際にヴィトルヴィウスの建築十書の第3巻、”寺院と人間の身体におけるシンメトリーについて”の章を見てみると、以下の画像のようにほとんどの理論が柱とその配列に割かれているのがわかる。

Fig.6. ヴィトルヴィウス建築十書より:寺院ごとの柱の配列

Fig.7. 柱をベースとしたアクロポリスの建築群

これに対しアルベルティは自身の建築十書で、柱とそのオーダーが構造かつコンセプトの中心となっていたヴィトルヴィウスの「ギリシャ的」な建築理論を、壁とその面が構造とコンセプトの中心となる「ローマ的」な建築理論によって乗り越えようと試みる。これは前回の記事でも書いたように、どんどん過密化してギリシャ的空間を作ることが困難になったローマの都市構造に対するアルベルティの建築的な応答であり、ブラマンテによる2つの中庭のコーナーの扱いに見られる差異まで続く問題でもある。

Fig.8. 柱構造を基調としたギリシャ的空間では、柱が空間の角に残る

Fig.9. 壁構造を基調としたローマ的空間では、柱が角で対立する

さて上の画像のキャプションで当然のように、「柱が角で対立する」と書いているが、壁が空間と構造上のベースとなるならば、そもそも柱は要らないはずである。そして実際にこの柱は要らないのである。これがピラスターと呼ばれる、装飾的な付け柱で、アルベルティ以前にも頻繁に使われた建築要素であるが、このピラスターがアルベルティにとっては以後とても重要な要素となる。なぜだろうか?

それは、前の章で説明したように、アルベルティにとって建築とは、構造として自立してる実在の姿と〈部分〉と〈全体〉のヴァーチャルな関係性としての姿の二極によって定義されるものであり、すなわち建築は構造として自立していると同時に”自立しているように見える・表現されている”ということが重要になるためである。そして、この”自立しているように見せる”ために、アルベルティは空間構造の中心を「ローマ的」な壁にシフトさせながら同時に「ギリシャ的」な柱を構造の表現、すなわちサインとして使っていくのである。そしてこのサイン化した柱こそがピラスターなのである。

このように、アルベルティは建築におけるサインを歴史上初めて概念として確立し、これは後のヴェンチューリやポストモダニズムまで影響を及ぼす重要な発明となるのである。アイゼンマンは著書"Diagram Diaries"で次のように書いている。

ヴィトルヴィウスが建物は”使いやすさ”と”構造の強さ”、そして”美しさ”の三要素によって定義されると言ったのに対して、アルベルティはヴィトルヴィスの意図は文字通りの事ではないということを示唆する。アルベルティは、ヴィトルヴィウスが「建物は構造的に強くなければいけない」と言ったのではなく、「構造的に強く”見え”なければいけない」と言ったと主張する。全ての建物が構造的に強くなければいけないのはもはや自明であり、そもそも構造的に強くなければ立ち上がらないのでもはや建物ではなくなってしまうからである。ここで「構造的に強く見える」というのは、実際に構造的に強いだけでなく、構造的に強いという状態を表現しなければいけない、という意味である。このアルベルティの定義によって建築は歴史上初めてその実在だけでなく、その実在の内と外の表現的な現れが理論の俎上に上がるのである。[4](ピーター・アイゼンマン)

さて、建築におけるサインを読み解いていく上で重要となる概念が、シニフィアンとシニフィエである。これは言語学者ソシュールが定義した概念であり、シニフィアン(仏:Signifiant、英:Signifier)とは海(うみ)、山(やま)といった文字・音による記号の表現を指し、シニフィエ(仏:Signifie、英:Signified)は記号そのものの内容を指す。すなわち、上のピラスターの場合であれば、ピラスターは〈柱〉というシニフィアンであり、〈柱〉が表している内容は〈構造〉というシニフィエなのである。アルベルティの建築は、すなわちこのシニフィアンとシニフィエ、ギリシャ的な柱とローマ的な壁、という二つの弁証法を中心に読み解いていくことができる。例えば次のパラッツォ・ルチェッライ(1446-1451)が良い例だろう。

Fig.10. パラッツォ・ルチェッライ(1446-1451)

Fig.11. パラッツォ・ルチェッライのファサード

アルベルティが設計したフィレンツェにあるこのタウンハウスは、ファサードを見ていただければわかるように、見かけ上は柱梁による3層構造を持ちながら、同時にルスティカ式の壁構造のシステムも持っているため、どちらが主体構造となっているのかわからないような建物になっている。すなわち、ギリシャ的柱梁かローマ的壁のいずれかがシニフィアンとして見せかけの構造を暗示するだけのただのサインとなっているのだ。これをアルベルティの冗長的構造(redundant structure)と呼ぶ。

しかしながら、ここでもう一度注意深く考えると、〈柱〉あるいは〈壁〉といった構造的要素は純粋なシニフィアンにはなり得ないという事が言える。アイゼンマンの次の文章がこれをよく説明する。

建築はシニフィアンとシニフィエが自己言及的なサインシステムとして考える事ができる。建築においては、柱といった構造的要素は実在の〈柱〉であると同時に〈柱〉(構造)というサインでもある。一方言語において、〈"りんご"〉という文字は実在のりんごのサインでありながら、その実在の〈りんご〉も〈ビッグ・アップル(すなわちニューヨーク)〉や〈エデンの園の誘惑〉などといった他のものを示唆するサインでもある。このようにオブジェクトとしての〈りんご〉は、その実在のオブジェクトからは遠く離れたものを示唆する比喩的かつ表現的な状態をすでに持っていると言える。それゆえ、実在の〈りんご〉はすでにその外にある”サインとしての〈りんご〉”と関係性を持つ事で、他のものと比喩的な関係性を結ぶ事ができるのである。この”サインとしての〈りんご〉”からは切り離された実在の〈りんご〉と異なり、実在の〈柱〉はあるオブジェクトであると同時にそれ自身のサインでもあるのだ。〈柱〉はりんごよりも複雑な現実性を持っているのである。[5](ピーター・アイゼンマン)

すなわち、そもそも構造的な要素である〈柱〉は、〈構造〉のシニフィアンでありながら、それ自身〈構造〉というシニフィエになるという帰結を逃れられないと言うのだ。例えば〈りんご〉という実在は、サイン/概念としての〈りんご〉を同時に持つ事で、それを元に〈"りんご"〉という音や〈ビッグ・アップル〉というニューヨークを示唆するニックネームが一方向的なシニフィアン/シニフィエの関係性を結ぶのに対して、〈柱〉といった建築的要素は実在でありながらそれ自身がサインという複雑な現実性を持つと言うのである。それゆえ、アルベルティのパラッツォ・ルチェッライの〈柱〉と〈壁〉は、シニフィアン/シニフィエという関係性についには回収されずに、二つの複雑な現実性のひっきりなしの弁証法的振幅によって「構造的に立ち上がってる”ように見える”」という表現を獲得しているのだ(もちろん、科学的に検証してみればどちらが構造かということはすぐにわかる話ではあるし、パラッツォ・ルチェッライの場合は柱がサインなのであるが...)。

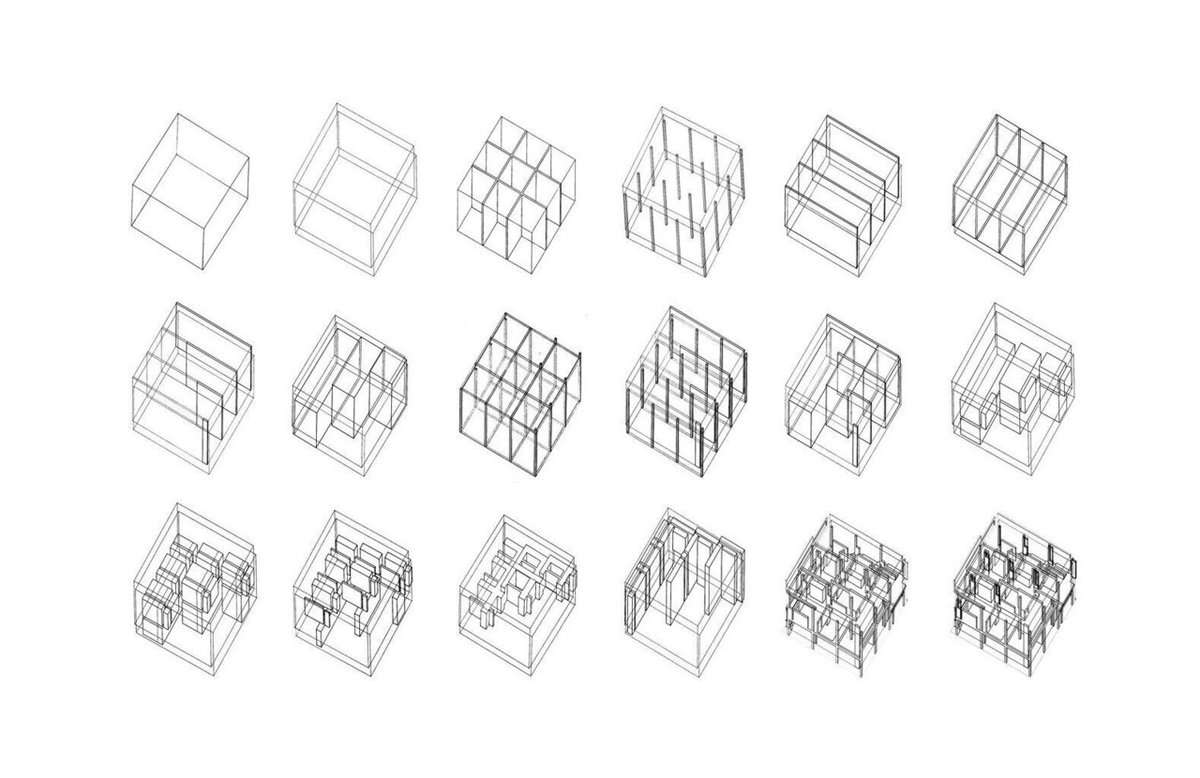

余談だが、このアルベルティの〈柱〉と〈壁〉に見られる自己言及性(self-referentiality)を現代的に解釈し、柱と壁の二重構造によって生まれる冗長的構造を通して建築に内在する自律的概念を表現する事ができるのではないか?といった実験を行ったのがアイゼンマンのHouse IIである。

Fig.12. House II / ピーター・アイゼンマン(1970)

Fig.13. House II のダイアグラム

さて、この一つの読み方が簡単にはできないような2つの要素間の弁証法的振幅は、アルベルティの一つの重要なテーマであると言える。例えばこのパラッツォ・ルチェッライは、ギリシャとローマという弁証法の他に、完全性と不完全性という二項対立も持っている。これは同じくファサードの奇妙な出で立ちから読み取る事ができる。

Fig.14. パラッツォ・ルチェッライのファサードの右端のエッジ

Fig.15. パラッツォ・ルチェッライのファサード分析

上の画像のように、この建物のファサードの右端エッジは崩れかけた遺跡のようなデザインとなっており、いかにも不完全な様相を呈しているのだ。一方で、柱梁のグリッドや開口の関係性を見ていくと、それらは明らかにA-B-A-B-Aというシンメトリーの完全なシステムを持っているのだ。すなわち、この建築は観念上はA-B-A-B-Aというシステムを持つ完全な建物でありながら、その実在は不完全であるという、実在と観念の剥離が見られるのだ。深読みしすぎかもしれないが、これは実在論的なヴィトルヴィウスに対する観念論的なアルベルティの意図的な応答であり、あえて不完全な全体性を提示することでこの剥離を表現し、自身の理論をヴィトルヴィウスのそれと対置させる事でマニフェストしたのではないだろうか...と思われるのである。

この考えを補強する事例がもう一つある。マントヴァにあるサン・セバスティアーノ教会(1470)だ。

Fig.16. サン・セバスティアーノ教会(1470)

後期アルベルティの作品であるこの教会では、上のファサードを見ていただければわかるように、それまで象徴的に使われ、建築十書でも「表現上の重要な要素」とされていたギリシャ的な付け柱が影を潜め、いかにもフラットでミニマルな「白い壁」としての表現が達成されている。

Fig.17. サン・セバスティアーノ教会の内観

内観も過度な装飾が排除された簡素なデザインになっており、アーチの根元を支える柱すらも消却され、アーチそのものが「壁」として表現されている。これはすなわち、ヴィトルヴィウスの「ギリシャ的」な空間構造を完全に克服した、アルベルティが定義するところの真の「ローマ的」構造が極限まで突き詰められた空間であると言える。しかしながら、こう単純な読解では済まないのがアルベルティで、この教会の地下室を見ると、地上の無柱空間とは対照的に、こちらも極限まで突き詰められたグリッド状の柱による「ギリシャ的」な空間構造が出現するのである。

Fig.18. サン・セバスティアーノ教会の地下室

そしてこの2つの平面図を比較すると、はっきりと「ギリシャ的」空間と「ローマ的」空間の対置が見て取れるのである。

Fig.19. サン・セバスティアーノ教会の地下室(左)と地上階(右)の平面図比較

すなわち、この教会でアルベルティは究極のギリシャ的な柱の空間と究極のローマ的な壁の空間の二項対立を作り、さらにローマ的空間をギリシャ的空間の上に置く事で意図的にヴィトルヴィウスの建築論の乗り越えをマニフェストしたと見る事ができるのだ。このようにアルベルティの意識の中には常にヴィトルヴィウスの建築十書とその「ギリシャ的空間」という問題構制が乗り越えの対象としてあり、それを作品の中で自身の理論と弁証法的に対置させ、その二極を定義づけるものとしてシニフィアンとシニフィエ、〈部分〉と〈全体〉といった関係性を持ち出し、されにそれらのひっきりなしの弁証法的振幅を調停していく作法としてリニアメントといった種々の建築的概念を打ち出していくのだ。そしてその概念こそが、前章でも述べたように、建築という観念に内在する自律した「建築的概念 / ディスコース」なのである。これらの関係性をまとめると以下のようになる。

Fig.20.ヴィトルヴィウス/アルベルティの対置とその調停としての建築的概念

さて、最後に上の図式でやんわりと挿し込んだ過去と現在の対置というアルベルティのもう一つの重要な発明について説明してこの章を締めくくりたい。この対置を説明するにはまず〈部分〉と〈全体〉の統合、コンセプチャル・ホーリズムという彼の考え方まで遡る必要がある。そもそもこのコンセプチャル・ホーリズムにおいては、〈部分〉は常に全体へと統合されていくため、〈部分〉そのものはそれぞれ互いに違っていていい、という事になる。ということは、〈部分〉それぞれが持つ時間も異なっていていい、ということになるのだ。これを踏まえ、アルベルティは何をするかと言うと、建築に使う〈部分〉を過去や現在から引っ張ってきて、現在においてそれらを統合しなおす事で、新たな全体性(unified whole)としての建築を提示するのだ。すなわち、アルベルティにとっては過去すらも〈部分〉としてコンセプチャルに回収可能であり、これこそ後のパラディオやマニエリスム建築家、ゆくゆくはポストモダンへと継承されていく一つの建築的態度なのである。

この態度がよくわかる例が、同じくマントヴァにあるサンタンドレア大聖堂(1472)だ。

Fig.21. サンタンドレア大聖堂(1472)

特に注目すべきはファサードで、ここでもギリシャとローマの対置という構図が発生している。但し、ここでは空間構造やシステムの対置としてではなく、あくまで過去と現在のサインとしてギリシャとローマが参照されている。ギリシャは古代寺院のスーパーヒューマンなスケールを持ったエンタブラチュアとそれを支えるジャイアントオーダーとして、ローマはアーチとそれを支える少し小さめの柱として、共に参照されていることが以下の分析から見えてくる。

Fig.22. 古代ギリシャの寺院の形式という過去の参照

Fig.23. ローマ的なアーチとそれを支える柱という現在の参照

そして、これら時間もスケールも形式も異なる要素を新たな全体性としてまとめ上げるのが、何度も言う様にリニアメントという自律した建築的概念なのである。

長くなったが、これでアルベルティが提示する自律した建築的概念と、ヴィトルヴィウスとの対置によるそれらの表現という、このルネサンスの建築家を考える上で重要な要素の全てを説明できたかと思う。そもそもこのヴィトルヴィウスとアルベルティの建築十書、日本語訳上、同名著書として扱ってきたが、原題は前者が"the Ten Books on Architecture"、後者が"On the Art of Building in Ten Books"なので、一言で言えばアルベルティは建築をアートという概念へと昇華させた、と見ることもできるのである。

最後にまとめとして授業で扱った分析を紹介して終わることにする。

3. テンピオ・マラテスティアーノ

今回の分析の対象であるテンピオ・マラテスティアーノ(1450)は、13世紀ゴシックの教会をリノベーションする形で、既存の構造をラッピングするように新しくアルベルティが構造を外に足したような建物となっている。

Fig.24. テンピオ・マラテスティアーノ正面ファサード

Fig.25. テンピオ・マラテスティアーノ外観

Fig.26. テンピオ・マラテスティアーノ内観

上の画像からも分かる通り現在まで一部未完のまま残っており、ファサードの頂部から中に13世紀の教会がそのまま残っていることがわかる。内装の主に装飾的な部分はアルベルティが手を加えたらしいが、基本的な構造は古い教会の姿のままである。以下の画像が図面を元に推測されるファサードの完成予想模型で、平面図の赤い部分が、アルベルティが主に設計した外装の構造である。

Fig.27. テンピオ・マラテスティアーノのファサード完成予想模型

Fig.28. 平面図とアルベルティによる増築部分とされている箇所

この教会、これまでのアルベルティの理論を元に見ていくとあまりにも色々なことが起こりすぎていて、正直一つの結論を導き出すのが困難な、極めて難解な建物だと個人的には思っている。それを踏まえ分析を進めていくなら、要点は主に以下の2つに絞る事ができるのではないかと考えている。

1. ギリシャとローマの対置と回避不能な妥協的両義性

2. 過去と現在のイデオロギーの対立による自律した建築的関係性

1番から見ていくと、まずファサードは前述のサンタンドレア大聖堂と同様に、古代ギリシャのジャイアントオーダーを基調とした寺院の形式と、アーチとそれを支える柱というローマ的な形式が重ね合わせられているということがわかる。ここで、〈部分〉ごとの様式に着目して前者を黒で、後者を赤のハッチで記述すると次のようになる。

Fig.29. パターン1:部分ごとの様式を優先した場合のギリシャ/ローマの対置

ここで何とも奇妙な事が起きていることに気づく。問題はエンタブラチュア(下の4本の大きい柱が支えている水平材)の上に乗っている2本の柱だ。この2本の柱はスケール、そして様式(下4本はコンポジット式、上2本はコリント式)ともにクラシカルなギリシャ的ジャイアントオーダーに属しているにもかかわらず、支えている様に見えるのはローマ的なアーチなのである。従って、この2本の柱は純粋なギリシャ的形式にも純粋なローマ的形式にもなり得なくなってしまうのだ(図では黒の実線にも、赤のハッチにもなりきれない、ということである)。ではここでエンタブラチュアと下4本の柱の関係性をもう少し深く見ていきたい。

Fig.30. エンタブラチュアと下4本の柱の関係性

上の画像を見るとコンポジット式の柱の上の部分のエンタブラチュアがまるで柱を上まで継続して伸ばすかのように意図的に張り出されているのがわかる。すなわち、ギリシャ的な水平材であるはずのエンタブラチュアが、ここでは一部柱のサインへと転化してしまっているのである。そして今度はこの柱のサインという読み方を優先させるならば、実は下4本の柱のうち、真ん中2つは上の宙ぶらりんの柱2本を支えており、であるならばエンタブラチュアというギリシャ的要素はローマ的なアーチの形式の背後に後退し、今度宙ぶらりんとなってしまうのは下4本の柱のうちの両脇の頂部に残される柱のサインなのである。

Fig.31. パターン2:柱のサインを優先した場合のギリシャ/ローマの対置

では、次に〈エンタブラチュアと柱〉というギリシャ的形式と、〈アーチと柱〉というローマ的形式を優先した読み方をすれば、今度は全ての柱のサインが何もシニフィエとして持たない、意味のないシニフィアンになってしまうのだ。

Fig.32. パターン3:形式を優先した場合のギリシャ/ローマの対置

すなわち、ギリシャとローマの形式、あるいは様式、またはシニフィアンとシニフィエという二項対立のどの読み方をしても、いずれかの〈部分〉でロジックが破綻し、その〈部分〉が妥協的にギリシャとローマというイデオロギーを両義的に持たなければならなくなるのである。そしてこれこそが前章で述べたルネサンスを決定的な物にする弁証法的振幅であり、このロジックの破綻により、建築の〈部分〉と〈全体〉を統合する唯一真となるルールは、アルベルティの場合、この建物の背後にあるであろうリニアメントという自律した概念のみ、ということになるのである。

そしてこの妥協的両義性はこの建物の側面により顕著に現れている。

Fig.33. テンピオ・マラテスティアーノの側面

すなわち、ここでは柱というギリシャ的要素がアーチを持った壁というローマ的な要素に取り込まれ、クラシカルな柱のキャピタル(頂部)の残骸だけを残して、全体としては〈壁〉であるような、ギリシャとローマの両義性を持たされているのである。

そして上の側面の画像から見える、内部の13世紀ゴシックの建物の開口と外部のアルベルティによる構造の開口の関係性が、最後の2番の問題へとつながる。

Fig.34. テンピオ・マラテスティアーノ右側立面の開口の関係性

上の立面図を見ていただければわかるように、内部の建物の不規則な開口の位置関係(赤)に対して、アルベルティはそれを完全に無視する形で外部の構造の開口(アーチ)を設計した事がわかる。これはすなわち、13世紀ゴシックの過去のイデオロギーに対して、その既存の構造というコンテクストをまるで無視する形で、意図的にルネサンスという現在のイデオロギーを対立させているのである。ダイアグラムとして図示すると次のようになる。

Fig.35. 内部の教会の不規則な開口と外部の構造の規則的な開口

そしてアルベルティはこのように過去と現在のイデオロギーを一つの建築として共存させ、その2つの観念によって生じる矛盾(開口の不一致)をあえて表現することで、周囲のコンテクストや宗教的用途といった外的要因から自律した、2つの建築的観念の相互作用的な関係性へと建物を回収し尽くすのである。すなわち、ここでもアルベルティは実在論的なヴィトルヴィウスの建築論に対して、実在の側からはどこを見ても二項の関係性(ゴシック対ルネサンス、ギリシャ対ローマ、シニフィアン対シニフィエ、過去対現在)がどこかで矛盾をきたしている、不完全な全体性というそれ自身が矛盾であるような建物を提示するのだ。そしてこの、”不完全なのに全体としては成り立っている”と言う状態をあえて表現する事で、その状態を保たせることができる唯一の方法、その建築に内在するリニアメントという自律した概念の存在を暗示させるのである。

すなわち一言で言ってしまえば、アルベルティによって初めて建築は実在から切り離された〈建築〉という自律した概念に昇華されたのである。そしてこれにより〈建築〉は初めて独自のディスコースを歩むことを許され、極言すれば〈意匠〉という分野が現在まで学問として成立しているのは、アルベルティの功績に他ならないとまで言えるのである。そして、ルネサンスの後に現れるマニエリスムは、まさしくアルベルティが見出した建築に内在的なあらゆる関係性を利用しながら、同じアルベルティによるリニアメントという統合の概念への攻撃としてムーヴメント化していくのである。

3. 最後に

以上がアルベルティという建築家に対する私自身の読解であるが、個人的にアルベルティは難解すぎて、読解に矛盾があるのではないかという疑念が何度書き直しても解消できなかった。しかしながら、よく考えてみればそもそもアルベルティという建築家自身、関係性の中で矛盾を提示していく事で〈建築〉という概念を実在から解放していくわけだから、その読解に矛盾がつきまとうのも致し方ない事だと割り切って、今回の分析を終えることにした。これで俗に言うルネサンスの建築家の記事は最後となり、いよいよ後期ルネサンスのマニエリスムという運動の読解に入っていく。マニエリスムを見ていく上で、アルベルティの建築十書とその理論の理解は欠かせないものとなるので、今後も常にアルベルティという建築家を頭の片隅に置いて形態分析を考えていきたいと思う。

-

[Fig.1] https://www.thoughtco.com/leon-battista-alberti-1788352

[Fig.2] https://www.britannica.com/topic/Santa-Maria-Novella

[Fig.4] Borsi, Franco. "Leon Battista Alberti", Phaidon Press Ltd (1977), pp.168

[Fig.5] https://archi-monarch.com/theory-of-proportion/

[Fig.6] Vitruvius. Morgan, Morris. "The Ten Books on Architecture", Dover Publication (2012), pp.74

[Fig.8-9] Courtesy of Yale Resource

[Fig.10] https://www.teggelaar.com/en/florence-day-1-continuation-6/

[Fig.11] https://i.pinimg.com/originals/3f/8b/0b/3f8b0bb46abc2a6bb3efa8370b91d75f.jpg

[Fig.12] https://eisenmanarchitects.com/House-II-1970

[Fig.13] https://www.metalocus.es/en/news/house-ii-peter-eisenman-looking-a-new-owner

[Fig.14] https://www.teggelaar.com/en/florence-day-1-continuation-6/

[Fig.15] https://app.emaze.com/@AOOZRQCZW (加筆は筆者による)

[Fig.16] https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:San_Sebastiano_(Mantua)

[Fig.17] https://artsandculture.google.com/exhibit/a-never-ending-space/gwLym-npS7CFKQ

[Fig.18] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Sebastiano,_Manua,_Crypt.jpg

[Fig.19] https://www.pinterest.jp/pin/668362400922051097/

[Fig.22-23] Borsi, Franco. "Leon Battista Alberti", Phaidon Press Ltd (1977), pp.168(加筆は筆者による)

[Fig.24] http://www.riminidamare.it/it/blog/il-tempio-malatestiano-a-rimini/

[Fig.26] https://www.wga.hu/html_m/a/agostin/rimini.html

[Fig.28] Courtesy of Yale Resource

[Fig.29,31-32] https://www.flickr.com/photos/24364447@N05/4116260790/(加筆は筆者による)

[Fig.33] https://www.artwave.it/architettura/buildings/il-tempio-malatestiano-di-rimini/

-

[1] Alberti,L.B. "On the Art of Buildings in Ten Books", The MIT Press (1991), 447-449(93v.11-32)

[2] ibid. 21(4v.10-14)

[3] ibid.815(164v.31-165.7)

[4] Eisenman, Peter. "Diagram Diaries", London, Thames & Hudson (1999), pp.39

[5] ibid.pp.211

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?