形態分析④:ラファエロの〈手法〉とマニエリスムの夜明け

0. 後期ルネサンスとマニエリスム

また長らくこの形態分析シリーズから遠ざかってしまったが、いよいよ今回から後期ルネサンスにおける「マニエリスム」という現代建築を考える上でもとても重要な様式の分析に入っていく。今回は盛期ルネサンスから後期ルネサンスへの移行を考える上でとても重要な画家・建築家、ラファエロに焦点を当てるが、その前にマニエリスムという様式の簡単な概説と、その土台となるこれまでの分析の総括をしておきたい。

マニエリスムとはイタリア語で「手法」を意味する「マニエラ」を語源とし、1520年頃から17世紀初頭までの絵画や彫刻、建築に見られる特徴を表した美術様式である。手法という語源が示唆するように、マニエリスムとは盛期ルネサンスに一つの完成形を迎えた「調和・均整のとれた表現」を様々な手法を凝らして意図的に崩していくことで新しい表現を達成しようとした芸術運動で、対象の歪んだプロポーションや非現実的な誇張表現、色彩の過剰な脱色などを特徴とする様式である。まずは以下の二つの絵画を見てみて欲しい。

Fig.1. "ヒワの聖母"、ラファエロ・サンティ(1506)

Fig.2. "長い首の聖母"、パルミジャニーノ(1534)

前者は盛期ルネサンスを代表する初期ラファエロの作品で、後者はパルミジャニーノ(1503-1540)によるマニエリスム期を代表する絵画の一つである。どちらも聖母マリアと赤子のイエスを描いているのだが、ラファエロのマリアと赤ん坊が現実の人間のプロポーションに極めて忠実に描かれ、三位一体を象徴する三角形に沿って対象が構成されているのに対し、パルミジャニーノのマリアは首が、赤子のイエスは胴体が異様に長く誇張され、明確な構成を持たずに自由に描かれているのがわかるだろう。色を比較してみても、前者はマリアのドレスや背景が違和感なく着色されているのに対して、後者は全体がフォトショップで色相と彩度を落としたような色合いで着色されているのがわかる。このように、人体や対象を均整のとれた美しいプロポーションで描写するルネサンス期の人間主義的な表現から、この均整をあえて崩すことで人体や対象を抽象化しつつ、より動きのあるダイナミックな表現を目指したのが後期ルネサンス、マニエリスム期の作品の大きな特徴の一つであり、この「動き」への傾倒がゆくゆくは17世紀初めのバロックへと繋がっていくのである。

さて、このような運動が巻き起こった背景にはまず当時の芸術家達の、盛期ルネサンスの完成された表現形式に対する頭打ちのような感覚があったのではないかと個人的には考えている。建築で言えばブルネレスキによる幾何学を用いたパースペクティブの発明から、アルベルティによる調和を目指したデザインの方法論が確立され、遂にはブラマンテによってこれらの理論が〈有機体〉としてはじめて一つの建築に統合され、もはやこれ以上発明の余地が無くなってしまうのである。そして発明がこれ以上期待できない時に芸術家達はどうするかというと、プロポーションやレトリックという手法を用いてデザインの〈統合〉を図る盛期ルネサンスの方法論を逆手にとり、今度はその手法のみを反復することで統合とは逆の〈解体〉へと向かうのである。そしてパルミジャニーノのマリアの首やイエスの胴体に見られるこの〈解体〉の表現によって、完成されて行き詰まった盛期ルネサンスの芸術を乗り越えようとするのである。マニエリスムは一言で言えば、芸術的手法の自己目的化とその反復によって成り立つ様式で、その創造的発明の無さから手法の退廃的な繰り返しに終始した芸術としての評価を受けることが多く、「マンネリ化」の語源にもなっている。

さて、こういった芸術運動の背景には当時のローマの社会情勢も強く反映されており、いわゆる盛期ルネサンスという区分は1527年に起きる「ローマ劫掠(ごうりゃく)」という出来事によって決定的な終わりを迎え、これ以降芸術家達のマニエリスム的態度が顕著に作品に現れるようになる。

Fig.3. ローマ劫掠(1527)

ローマ劫掠とは、神聖ローマ皇帝カール5世とローマ教皇レオ10世の対立によって皇帝軍がローマ市内を侵略し、殺戮や略奪のみならず市内の文化財や教会をも破壊し尽くすという悲劇的な出来事である。これにより、当時ローマに住んでいた多くの芸術家達は同じイタリア内のフィレンツェやウルビーノへの逃亡を余儀なくされた。すでに理想や真実を追い求める盛期ルネサンスの「完全無欠な芸術」に対して一種のコンプレックスを抱いていた芸術家達は、これらの創造物がいとも簡単に破壊されるという現実を目の当たりにし、ついに理想や真実を追求することに見切りをつけ、転じて理想の解体と現実の抽象化へと走るのである。このような背景から、この時期の作品は現実の世界に対する不信感のマニフェステーションと受け取ることもでき、この当時の芸術家達の何かネガティブな空気感がつきまとうのもこれらの作品の特徴だと個人的には考えている。

さて、ここまでマニエリスム期の芸術の特徴とその時代背景について簡単に説明してきたが、では建築においては実際にどのような「手法」が盛期ルネサンスまでの理論から抽出され、それらがどのようにマニエリスム期の建築の中で発展していくのか、これまでの分析を振り返りつつ以下の表にその流れをまとめてみた。

Fig.4. 後期ルネサンスまでの建築的手法の発展と継承

表からもわかるように、後期ルネサンスへの変遷を考える上では前回の記事でも書いたブラマンテによる3つの建築的発明と、そこから派生するいわゆるミケランジェロ派とラファエロ派という2つの流れがとても重要になる。まず前者のミケランジェロ派とは、ブラマンテによる修辞(レトリック)を用いた表現を発展させることで盛期ルネサンスの建築を乗り越えようとしたグループで、ミケランジェロ以降はヴィニョーラ、ジュリオ・ロマーノ(ロマーノはラファエロ派の要素も兼ね備えるがこれは後ほど...)などといった建築家へと継承されていく。一方後者のラファエロ派は、ブラマンテの非構造で比喩的(フィギュラル)なポシェと空間のプログレッションという2つの発明を主に発展させたグループで、後にパラディオによって空間の圧縮と解放というマニエリスム建築の常套手段として形式化されていく。そして第三の建築家であるセバスティアーノ・セルリオは、ブラマンテやアルベルティらが発明した手法を拡張/発展させ、それらを基に空想の建築カタログを「建築七書(Seven Books on Architecture)」の内の「第6巻(Book 6)」としてまとめることでマニエリスム的建築言語の総括を行う。

Fig.5. 「王の家」セバスティアーノ・セルリオ、建築七書第6巻より

さて、一般的にミケランジェロとラファエロはダ・ヴィンチと共に「盛期ルネサンスの三大巨匠」として知られているが、この二人の特に後期の仕事は自らが到達した「完成された表現」を乗り越えるべく、技巧や手法を重視したデザインへと傾倒していき、マニエリスム的性格を帯びていくようになる。そしてこの二人の偉大なアーティストの微妙な変化を後世の建築家達が引継ぎ、上で述べたマニエリスムの2つの流派として発展していくのである。今回はその2つの内のラファエロ派の特徴を、彼の作品に焦点を当てることで詳しく見ていきたい。

1. ラファエロ・サンティ

ラファエロ・サンティ(1483-1520)は前述の通り、盛期ルネサンス最高の芸術家の一人として数えられ、特に彼の最も有名な作品である、バチカン宮殿の部屋に描かれた「アテナイの学堂(The School of Athens)」(Fig.7)は見たことがある人も多いのではないかと思う。

Fig.6. ラファエロ・サンティ(1483-1520)

Fig.7. アテナイの学堂 "The School of Athens"(1509-1510)

Fig.8. バチカン宮殿「ラファエロの間」- アテナイの学堂(1509-1510)

このフレスコ画からもわかるように、ラファエロの絵画はまるで部屋から壁の中に空間が続いているかのように錯覚するほどの高い空間性を持っているのが特徴である。特にこの「アテナイの学堂」では、中心にアリストテレスとプラトンを据え、彼らを消失点としてマッシブなヴォールト状の仮想空間が強烈なパースペクティブを補強するように極めて完成度高く描かれている。これはブルネレスキーブラマンテと続いた"パースの構築"というルネサンスにおける一つの主題の完成形と言え、前回も紹介したブラマンテによる想像的エッチングからの地続きな発展が見てとれる。

Fig.9. パースを利用したブラマンテによる想像的エッチング(1481)

さて、ラファエロを考える際にはまさにこのブラマンテとの関係性がとても重要になってくる。フィレンツェ出身のミケランジェロやダヴィンチに対し、ラファエロはブラマンテと同じイタリアはウルビーノに生まれ、そこで画家としてのトレーニングを積んだ後、教皇にその才能を見出されバチカン教皇庁をパトロンに主な活動を開始するという、キャリアの観点からもブラマンテと非常に似通った生涯を送ることになる。サン・ピエトロ大聖堂の主任建築家だったブラマンテが1514年に亡くなると、教皇レオ10世はラファエロを後任の主任建築家に選び、1520年に亡くなるまで彼は建築家としてサン・ピエトロ大聖堂の設計に取り組む事になる。この事実からも、当時いかにラファエロが画家としてだけでなく、建築家としてもブラマンテの正当な後継者として期待されていたかがわかる。一方で、そのあまりにも早すぎる死(37歳で逝去)ゆえ、彼の建築作品はほとんど実現に至らず(もしくは未完)、研究者の間ではラファエロを建築家として認めるのは適切では無いとする意見すらある。そしてラファエロが建築をどのように考え、キャリアを全うしていたならどのような建築を実現していたかは、彼の残された無数の絵画から私たちが想像するしかないのである。そこで今回はまず彼の絵画を中心に見ていくことで、どのようにラファエロがマニエラ(手法)へと傾倒していったかを紐解いていき、そこでの発見を土台に後半からラファエロの建築的発明を考えていきたいと思う。

2. 理想的な構成からマニエラによる解体へ

ラファエロの絵画に見られる特徴はおおまかに以下の3つにまとめることができる。

1. 緻密に構成された対象間の関係性によるナラティブの創出

2. 対象の視線や動きによって鑑賞者を絵画に引き込む2次元の超越

3. 古典や他の作品のスタディを通した下書きとしての「理想的モデル」

この特徴がよくわかる作品が「キリストの遺骸の運搬(The Deposition)」(Fig.10)だ。

Fig.10. キリストの遺骸の運搬 "The Deposition"(1507)

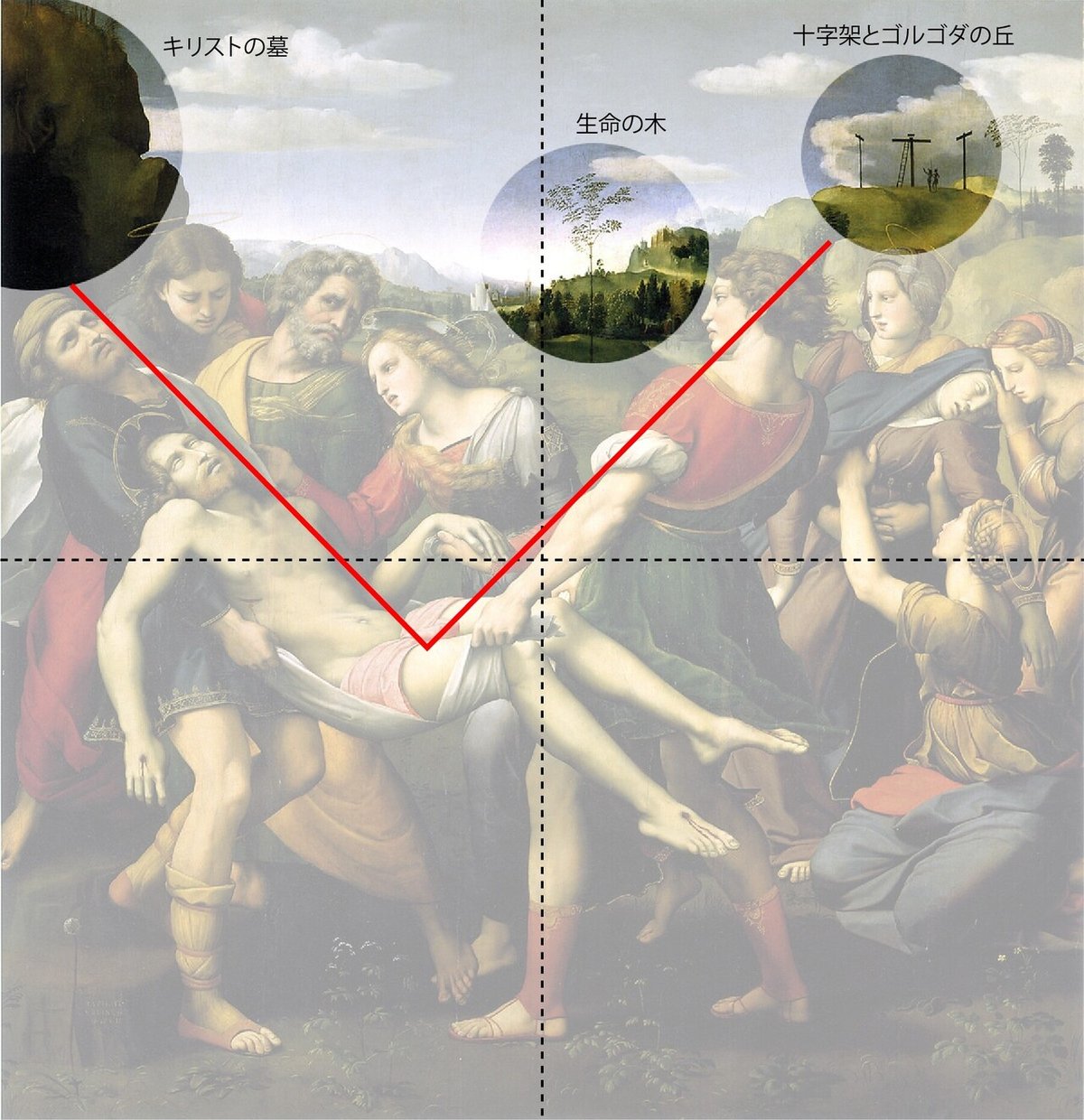

この作品は十字架で処刑されたイエス・キリストの遺体を運搬する聖ヨハネやマグダラのマリアらを描いた作品であるが、背景に着目すると右上端にキリストの死を象徴する十字架とゴルゴダの丘、そして左上端にはキリストが埋葬される洞窟が描かれているのがわかる。そしてこの「死」と「墓」という象徴的な二極間をつなぐように、キリストの体とその体を運ぶ二人の人物が強力なVの字を描いており、さらにその余白の奥には生命を象徴する木が描かれ、すなわちこの絵画は「キリストの十字架での死から埋葬を経て3日後に復活する」というナラティブを「遺骸の運搬」という1シーンのみで描き切っているのだ。さらに付け加えると、二人の人物によって描かれるVの字はキリストが最後の晩餐で自らの血としてワインを注ぎ、弟子が十字架から滴るキリストの血を受け止めたともされる「聖杯(The Holy Grail)」のシンボルにもなっている。

Fig.11. 「キリストの遺骸の運搬」に見られる対象の構成

この「死・墓・復活・聖杯」などという様々な主題を人物や全体の緻密な構成によって一つのナラティブとして描写するのがラファエロの絵画の特徴であり、その完成されたナラティブとその表現力ゆえに盛期ルネサンス最高の画家の一人としての評価を得たと言っても過言では無い。

さらに運ばれるキリストの奥には一際目立つ、こちらに視線を投げかける一人の男性が描かれているのに気づくだろう。

その物憂げな視線は遺体の運搬に参加する事を私たちに訴えかけているようにも見え、一度この人物に気づくとこちらの心理的な緊張感が増し、一気にこちらの空間と絵画の中の空間の隔たりが消えるという効果がある。実際にラファエロの絵画には多くの場合こちらに視線を投げかける人物、あるいはこちらに参加を促すような仕草をしている人物が描かれており、この2次元の絵画と現実の空間との連続性がラファエロの一つのテーマであったということもわかるのである。

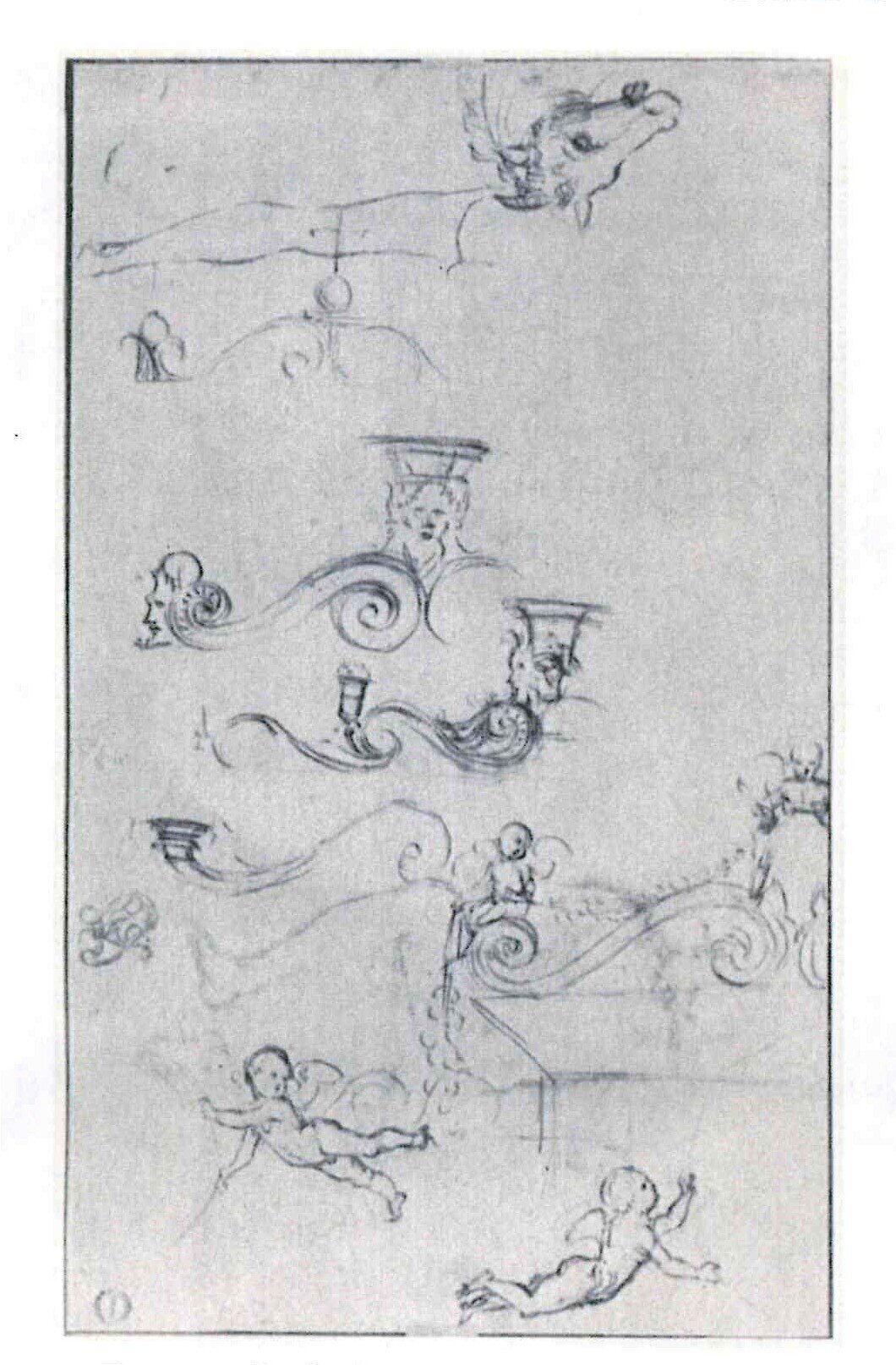

そしてこの極めて計算し尽くされた構成と表現を可能にしたのが、徹底的なスタディなのである。特にラファエロは作品の制作プロセスの中でスケッチによるスタディに重きを置いていたことで知られており、「キリストの遺骸の運搬」にも以下のような2つのスケッチが残されている。

Fig.12. 「キリストの遺骸の運搬」のスケッチ(Ver.1)

Fig.13. 「キリストの遺骸の運搬」のスケッチ(Ver.2)

恐らく初期のスケッチである前者は背景も含めて絵コンテ的に全体の構成を考えるものとなっており、後者は対象となる人物を抜き出し、かつグリッドによって緻密に構成を考えたより解像度の高いものとなっている。ここで後者のスケッチに描かれた人物の特に顔のあたりに着目すると、妙にぼかされて最終的な作品における人物の顔や表情と一対一の関係を結んでこないことに気づくだろう。すなわちこの時点でラファエロは対象を完成に向けて細かく描写しているのではなく、むしろデッサン人形をこねくり回すようなイメージで対象の理想的なモデルとその構成をスタディしているのである。このようにラファエロは常に作品を制作する前に、その作品の理想的モデルとなるような原型(Generic Type)をスタディする事で知られ、その原型に最終的に顔を当てはめる事で絵を完成させる、という制作プロセスをとっていた。ちなみに前述の「アテナイの学堂」はまさしく原型の上に顔をコラージュするプロセスをとっており、描かれている登場人物の顔は全てブラマンテやミケランジェロ、ダヴィンチといった同時代のアーティストの顔となっている(参考:http://omochi-art.com/wp/the-school-of-athens/)。

この理想的な原型をスタディするにあたって、ラファエロは古代ローマ遺跡といった古典や同時代のアーティストの作品などを幅広く参照し、その上で独自の自然/人体観察を元にこの原型を作り上げていった。この例として以下のようなパンテオンのスタディや、ミケランジェロの彫刻のスタディなどが数多く残されている。

Fig.14. ラファエロによるパンテオンのスケッチ

Fig.15. ラファエロによるミケランジェロのダビデ像のスケッチ

Fig.16. ラファエロによるダヴィンチ(orミケランジェロ)の聖母のスタディ

さて、これでラファエロの絵画に見られる大まかな特徴の説明はできたが、彼の芸術家としての主題は一貫して究極の理想形(Ultimate Perfection)の追及にあったと言える。しかしながら、ここで再び「キリストの遺骸の運搬」の構成を見てみると、強力なVの字はわずかに中心からずれ、奥に見える象徴的な木も右にずらされており、ルネサンスにおける理想形の代名詞であったシンメトリーが意図的に崩されていることがわかる。

なぜだろうか?この理由を説明する絵画をもう二つ紹介する。それがラファエロの師匠であるピエトロ・ペルジーノ(1446-1523)による「聖母の結婚(The Marriage of the Virgin)」(Fig.17)とラファエロによる同名の作品(Fig.18)だ。

Fig.17. 聖母の結婚(ペルジーノ)"The Marriage of the Virgin"(1500-1504)

Fig.18. 聖母の結婚(ラファエロ)"The Marriage of the Virgin"(1504)

この構成も主題も全く同じな二つの絵画を比較すると、ペルジーノの作品はより静的で人物の構成も忠実にシンメトリーを守っているのに対して、ラファエロの作品では中央の神父は首を傾け、右端には杖を膝で折ろうと腰をかがめた男が描かれ、意図的にシンメトリーを崩していながらより躍動感のある表現が達成されているのがわかる。ペルジーノの作品が前任者の引き継ぎであった事を鑑みれば、ラファエロが師匠の作品をモデル、すなわち理想的な原型として参照したのは明らかである。このことから何がわかるかというと、ラファエロにとって理想的な原型というのは古典や前例から抽出されたいわば抽象的なモデル(この場合は師匠の作品)であり、そのモデルを土台として手を加える事によって達成される、より自然かつ生命の躍動を感じる表現こそが究極の理想形なのである。そして、この理想的な原型と究極の理想形のギャップを埋めるためにラファエロは何をするかというと、シーンのナラティブを強化するために対象を中心からずらしたり(キリストの遺骸の運搬)、作品に躍動感を与えるために神父の首を傾ける(聖母の結婚)といった手法(マニエラ)へと傾倒するのである。すなわちラファエロの作品には後のマニエリスムへとつながる”種”がふんだんに撒かれているのである。美術史家のBette Talvacchiaによる以下の言葉がこれを証明する。

"The style that scholarship has defined as the "High Renaissance" with which Raphael is so inextricably connected, was being questioned by its most famous practitioner in his late works, or at least re-interpreted."[1] (Bette Talvacchia)

学術的に定義された「盛期ルネサンス」というスタイルとラファエロを密接に関連づけて考える事を疑問視、あるいは再解釈すべきであるとする声が、彼の後期における作品の研究者達からあがっている。[1] (ベット・タルヴァッキア)

そしてこの"手法"という操作は、理想的な原型という自律した形式を前提とする事で初めて生じる現象だという事も、建築理論の変遷を考える上では重要な点である。すなわち、ルネサンスという形式が一度確立されたからこそ"手法"によってその形式を操作するという行為が初めて意味を持ち得た、ということである(これはモダニズムに対してポストモダニズムが生まれるのと似た現象であり、例えばヴェンチューリの作品に見られる空間操作などは非常にマニエリスム的なのである...)。磯崎新は著書「手法が」においてこれを以下のように説明している。

手法に執着し、それを駆使した挙句に、かつて所有していた意味が中性化し、ときには無化していき、ついには手法の操作された過程が、痕跡として表面に浮かび上がってくる。[中略] フォルマリズムは、建築を形式として把握し、形式を自立させ、それを操作していくことによって新しい意味を開発することが可能になるはずだという視点を持っている。[2] (磯崎新)

さて、後期ラファエロとそのマニエラの集大成を飾る、彼の生涯最後の作品、「キリストの変容("Transfiguration of Jesus")」(Fig.20)を紹介してこの章を終わる事とする。

Fig.20. キリストの変容 "Transfiguration of Jesus"(1520)

この作品で注目すべきは、まず奥の丘の上であまりのキリストの眩しさに倒れている三人の男達だ。丘の位置と手前の群衆に対して、男達のサイズが小さく描かれ、代わりにキリストが大きく描かれているのがわかるだろう。すなわち、ここでは対象の遠近関係を正確に描写するためのツールであったパースペクティブが崩され、キリストの復活というナラティブを強調するために代わりにイリュージョナルな遠近関係が構築されているのだ。これに加え、手前に描かれた少年を指差す女性の臀部から肩にかけて、不自然に露光量を上げたようにブリーチされているのがわかる。これはこの女性にまず鑑賞者の視線を集め、その指の先を追わせる事で私たちが絵に”参加”するきっかけを作っているのである。多くの場合この役割は前述の”鑑賞者に視線を投げかける人物”が担っていたが、ここでは人物の動作と色彩の脱色のコンビネーションというより複雑な技巧を凝らして同じ効果を達成している。このようにスケールの操作や色彩の脱色といった手法を用いて絵画の構成にヒエラルキーをつけるのは、まさしくマニエリスム的な表現技法なのである。Bette Talvacchiaの前述の指を差す女性に対する以下の考察が、ここまで見てきたラファエロのマニエラへの傾倒、そしてそれによる後世の芸術家達への影響、そしていかに理想の芸術の追求というテーマが手法の反復に陥るかをうまくまとめている。

"What may seem to be a gratuitous distraction is actually Raphael following a time-honoured mandate of Alberti, who advised artists to include a figure that captures the attention of viewers and beckons them into the composition[...] In the course of the 16th Century, this became a convention taken up as a challenge by many artists, led by the generation who emerged from Raphael's workshop and have often received the label "Mannerists". Such observations induce speculation about the way in which Raphael's art would have continued to develop had he been given a longer life" [3] (Bette Talvacchia)

何の意味もなさないただの邪魔な操作(指を差す女性)に見えても、実はこれは絵画の中に鑑賞者の注意を引き、構成の中に引き込むような対象を常に描くべきだというアルベルティによる芸術家達に向けた古くからのアドバイスに忠実に従っているだけなのである。[中略]このテーマは、ラファエロのアトリエから輩出されたいわゆる”マニエリスト”と呼ばれるアーティストらによって、16世紀における中心的なテーマとして掲げられる事となる。このような観察を通して、ラファエロがもう少し長く生きていたならばどのような芸術が生まれていたかを私たちは想像したくなるのである。[3] (ベット・タルヴァッキア)

すなわち、ラファエロは実はアルベルティによって提示された理想的な芸術の原則に忠実に従いつつ、その原則を極限まで追求しようとした結果、手法的な研究に執着する羽目になり、遂には構成にヒエラルキーのついた非現実的な表現に到達してしまったのである。ラファエロの作品とその系譜は、まさしく理想の過剰な追求がマニエラによる理想の解体に転じてしまうというアイロニーを物語っているのである。そしてこの作風やテクニックは、16世紀にジュリオロマーノなどといった弟子達によって「マニエリスム」というスタイルまで高められるのである。

3. 二次元と三次元の弁証法とブラマンテの継承

さて、ここまでラファエロの絵画作品を考察してきたが、前述の通り建築の考察は残された作品が少ないため非常に難しい。その一方で、実はラファエロは29才の頃から自身のデザインで建築を建て始めたとされており、ブルネレスキ、アルベルティ、ミケランジェロらよりも建築へのコミットメントは年齢的に早かったとされている。しかも、彼の最初期の絵画のスケッチには建築の平面図やエンタブラチュアをスタディした痕跡が残されており(Fig.21,22)、ラファエロはキャリアの初めから建築を強く意識して作品に取り組んでいたことがわかっている。

Fig.21. ラファエロによるエンタブラチュアのスタディ(1503)

Fig.22.ラファエロによる聖母のスタディに描かれた建築の平面図(1506)

これに加え、美術史家のJohn Shearmanは以下のような興味深い指摘をしている。

...we would not be tempted to think in any way except positively of Michelangelo's buildings because they are a sculptor's. In any case few of the major Renaissance architects began their careers in that activity; nor Brunelleschi, for example, nor Alberti, nor Giuliano da Sangallo, nor Bramante himself. I believe, to reverse the proposition, and to consider Raphael as a peculiar painter, in that he had always had, as we have seen, an interest in architectural practice which matured through ambition into participation. Raphael's earliest paintings have an outstandingly tectonic quality; they are controlled, constructed, one might even say built, like architecture. [4] (John Shearman)

(ラファエロは建築家ではないという指摘に対し)...私たちはミケランジェロの建物が彫刻家によるものだからより優れているとは微塵も考えない。ブルネレスキやアルベルティ、サンガッロやブラマンテといったルネサンスの主要な建築家達でさえ、そのキャリアを建築家から始めたわけではない。私はむしろ、その指摘を反転してラファエロを一風変わった画家として考える。なぜならこれまで見てきたようにその初期からラファエロは常に建築活動に興味を持っていて、その野望を原点として芸術家として成熟していき、建築のデザインに関わったからだ。ラファエロの初期の絵画は驚くほどテクトニックなクオリティを持っている。コントロールされ、構築され、またある人は建築のように建てられていると言うかもしれない。[4] (ジョン・シアーマン)

すなわち、ラファエロは定説通りに画家として評価するよりも、むしろその絵画に見られる建築的構成と初期からの建築に対する興味から、建築家として評価した方が適切なのではないか?と提言しているのだ。このラファエロの絵画に見られる建築的構成は、前述の「聖母の結婚」に如実に表れている。以下の分析を見ていただきたい。

Fig.23. 「聖母の結婚」に見られる建築的な構成力

まず絵の構成を見てみると、全体のシーンが正方形と半円を組み合わせたフレームによって切り取られているのがわかる。さらに上の半円を延長して元の正円を描くと、その下端が丁度この絵画の主題である指輪の交換の場所と重なるのである。さらに奥に描かれた建物を見ていくと、ドームの半径①とそのコロネード(列柱の回廊)の半径②、そして先程の半円のフレームの半径③が①:②=②:③の関係を結ぶのである。比例関係や幾何学を用いてこれほどまで建築のように絵画を"構築"した画家はラファエロ以外に居らず、いかに彼の思考が建築的であったかがわかる。そして何よりも背後の建物はまるで絵の中で建設されているかのように精巧に描かれているのである。John Shearmanは“もしこの建物が実現していたら、同時期に建設されていたブラマンテのテンピエットと並ぶ盛期ルネサンス最高の建築物になっていたに違いない“[4]と指摘している。

Fig.24. サン・ピエトロ・イン・モントリオ教会のテンピエット(1502?)

さて、ここでラファエロの作風の変化を注意深く見ていくと、彼の絵画の理想的な構成が意図的に崩され、マニエリスム的様相を呈し始めるいわゆる「後期ラファエロ」の始まりと、建築活動の開始時期(1512年頃)がピタリと一致するのだ。すなわち、絵画が建築的構成から離れ、より絵画的になると同時に、実際の建築のプロジェクトが増え始めるのである。これについて、再びJohn Shearmanが以下のように考察する。

"It seems a paradox that when he became an architect in the full sense of the word his paintings became more truly painterly. But I suspect it is not a paradox - rather, that while his ambition to build had been frustrated it had been channeled, perhaps subconsciously, through painting, and when opportunity finally arose it acted as a release for Raphael the pure painter. In other words, the sequence of his architectural career is interlocked with, and influential upon, the evolution of his style as a painter." [5] (John Shearman)

彼が真の意味で建築家になると同時に、彼の絵画が絵画的になるというのはパラドックスのようにも思える。しかしながら私はそうではないと考える。むしろ、彼の建築に対する野望が満たされない時は無意識にそれが絵画を通して表現され、ついにその機会が訪れた時に初めてラファエロは純粋な画家として解放されたのである。言い換えれば、彼の建築家としてのキャリアの変遷は彼の画家としての作風の変化と連動し、互いに影響を与えあっていたのである。[5] (ジョン・シアーマン)

すなわち、ラファエロの芸術家としての作品は常に建築と絵画の間を弁証法的に揺れ動き、その主題は常に建築の側にあったと言っているのである。それゆえ、ラファエロの絵画はこれまで見てきたように、常に現実の空間(3次元)に対して絵画の中の空間(2次元)からの働きかけがあるのだ。この2次元と3次元の弁証法という関係性がよくわかるのがサンタ・マリア・デル・ポポロ教会にあるラファエロ設計によるキージ礼拝堂(Chigi Chapel、1512年頃)だ(余談だが、トムハンクス主演の”天使と悪魔”という映画で最初の事件の現場となる礼拝堂である)。

Fig.25. キージ礼拝堂 "Chigi Chapel" (1512年頃)

Fig.26. キージ礼拝堂の平面図と断面図

建築と呼ぶには少し規模が小さく、絵画と呼ぶにはあまりにも空間的なこの礼拝堂は、唯一ラファエロオリジナルの設計が残された作品である。室内を埋め尽くす様々なフレスコ画や壁画は、多くがラファエロの死後に製作されたものであるが、建築と共にラファエロによって計画されたものである。さて、この非常に絵画的とも言える空間はまさにその両義性から2次元(絵画)と3次元(建築)の境界を超えて全体が構成されているのである。

Fig.27. キージ礼拝堂を入り口から見た場合

すなわち、この礼拝堂を入り口から見ると、アーチを支える両脇の過剰にも見える4つのピラスター(付け柱)と、その上に乗ったエンタブラチュア(水平材)が絵画の中の赤子(聖母マリア)に向かって強力なパースを効かせていて、さらにその水平材が支える半円アーチの延長は同様に赤子の体を通過するのである。これは先程の「聖母の結婚」に見られる構成の3次元的拡張とも言えるのである。そしてこの"パースの構築"というテーマと、それを補強するための"修辞的ピラスター"とその結果として平面に現れる”非構造のポシェ”という建築言語は、まさしくブラマンテの影響によるもので、さらにそれを用いて2次元と3次元を統合するという、ブラマンテをも凌駕しかねない調和に到達しているのである。それゆえに、ラファエロは「ブラマンテの正統な後継者」と評価されているのである。この関係性は、二人のサン・ピエトロ大聖堂の計画案にも如実に表れている。

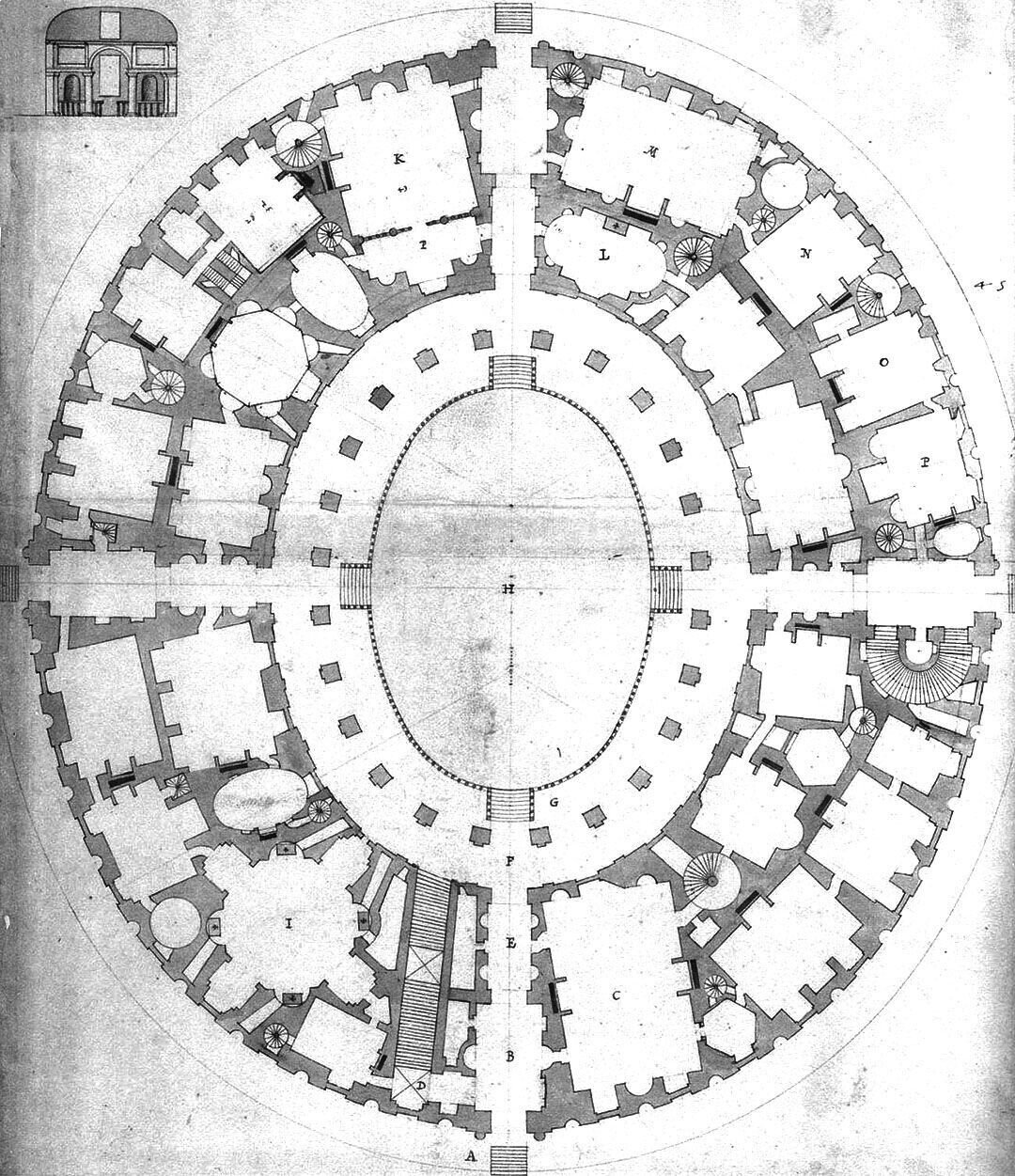

Fig.28. サン・ピエトロ大聖堂のブラマンテ案(左)とラファエロ案(右)

ギリシャ十字とラテン十字という構成上の違いはあるものの、ドームの中心から対角線方向に空間と構造が集約されていくブラマンテの"有機体"というコンセプトが、ラファエロの計画案にも色濃く残されているのがわかるだろう。黒く塗りつぶされた壁の激しい凹凸も非常に似通っており、これはピラスター(凸の部分)とニッチ(凹の部分)による修辞法の痕跡(非構造のポシェ)に他ならないのである。

さて、John Shearmanが議論するように、ラファエロの建築はマニエリスム的傾向を帯び始めた絵画とは反対に、むしろ調和を基調とした極めてブラマンテ的な構成を持っているが、晩年に向かうにつれて建築作品もどうやら絵画に引っ張られてマニエリスム的態度を見せ始めていたようなのである。その証拠が、彼の最晩年の作品、Villa Madama(1518)である。

Fig.29. ラファエロによるVilla Madama(1518)の平面図

最終的に一部しか実現せず、実現した部分も後世の建築家達によって大きな改変が加えられたVilla Madamaであるが、ラファエロのオリジナルの平面図を見ていただければわかるように、先ほどまで見てきた盛期ルネサンス的な調和やシンメトリーが極端に崩され、(Fig.5.)で見たセルリオの平面図のようにほぼ全ての部屋が異なった空間性を持っている。それぞれの空間の異質性は後のパラディオに見られる"空間の圧縮と解放"というテーマも想起させ、マニエリスム建築の萌芽ともとれる非常に示唆的な作品となっている。

この計画案を描いた2年後にラファエロは亡くなってしまうのであるが、キージ礼拝堂やサン・ピエトロ大聖堂に見られるブラマンテの継承、そして晩年のマニエリスムを想起させるVilla Madamaは、いずれもラファエロの建築家としての高いスキルとその先見性を如実に表しており、もしラファエロが建築家としてのキャリアを全うしていたなら、建築の歴史とその理論は全く違うものになっていたかもしれないのである。

4. ヘリオドロスの神殿からの追放

最後に今回の分析を紹介してこの記事を終わる事とする。分析の対象となるのはラファエロの建築作品ではなく、「ヘリオドロスの神殿からの追放」(Fig.30)というフレスコ画である。

Fig.30. ヘリオドロスの神殿からの追放 "The Expulsion of Heliodorus from the Temple"(1512)

「アテナイの学堂」と同じくバチカン宮殿内にあるこの大作は、王に寺院から宝物を盗むよう指示されたヘリオドロス(右側で横たわっている人物)の蛮行を阻止せんと、神に祈りを捧げる祭司オニアスと突如表れた馬に乗った騎士を描いた作品である。左側には騎士とヘリオドロスの戦いを見守る、当時の教皇ユリウス2世も描かれているのがわかる。

さて、今回の分析はこの「ヘリオドロスの神殿からの追放」の中に描かれた極めて建築的な仮想空間を実際に建築として立ち上げ、ラファエロがどのような空間を想定していたかを考察せよ、という非常に難しいお題となっている。その一方で、正解がそもそも存在せず、授業では全員が全く異なった空間を提出するので、互いの推測を比較しあうのもなかなか楽しい興味深い分析でもある。僕はマニエラへの傾倒とブラマンテの継承というこれまで見てきたラファエロの建築の特徴を拡大解釈して、以下のような空間だったのではないかと考える。

Fig.31. 「ヘリオドロスの神殿からの追放」の空間分析

すなわち、絵画の中では均等な3つのドームがパースを効かせながら連続しているように見える一方、それぞれのドーム間の間隔はドーム自体の幅よりも狭いように見え、水平方向ではA-B-A-B-Aという空間のプログレッションが想定される。さらに身廊の奥に空が見え、一番手前の壁面が他の構造物と全く異なった構成を見せることから、この建築は身廊の3つのドームとその両脇の側廊で完結した半屋外空間のような寺院ということも推測可能である。さて、この場合問題となるのは、寺院の中心は3つのドームの内のどれか?ということである。絵画を見ると、明らかに祭司オニアスが祭壇で祈りを捧げている手前のドームが、四隅をコリント式の柱で補強され、中心としての扱いを受けているのがわかる。果たして本当にそうだろうか?僕はラファエロの自律した形式に対する執着とそれに対する"マニエラ"という操作を考えたら、むしろ真ん中のドームを仮想的な中心として考えた方がいいのではないかと思う。そしてこれを達成するためには、水平方向のA-B-A-B-AのBの部分を90度回転させ、2つの半円状の空間を平面図の上下に加えることで、中心のドームに縦に走る翼廊を創出する必要がある。すると、縦軸と横軸の長さが均一なギリシャ十字という完結された空間構成が現れ、この確立された形式に対してあえて祭壇のある中心をずらすというマニエラが立ち現れるのである。文字通りに手前のドームを中心として読むのではなく、絵画からは見えない部分も想像することで、よりラファエロらしい空間の解釈が可能になるのではないかと僕は考える。これはあくまで僕自身の想像的な解釈なので、ぜひ興味のある方はこの絵画の分析に挑戦してみて欲しい。

5. 最後に

長くなったが、これでラファエロの分析は以上となる。正直建築作品の少ないラファエロで果たして記事が持つのだろうかと危惧していたが、気づけば今までで最も濃密かつ参考文献にあふれた分析になったように思う。建築家として大成することはなく、志半ばでその生涯を閉じたラファエロであるが、様々な文献を漁る内に、むしろラファエロの建築に対する情熱と発明は後世の建築家達の仕事に"マニエラ"という観念として取り憑き、その観念そのものがルネサンス以後の建築理論を操作していったのではないかと思うようになった。ある意味、ラファエロという存在そのものが"マニエラ"へと昇華され、亡霊のように16世紀以後の建築理論につきまとうのである...

次回はラファエロ派と対極を為す巨匠ミケランジェロの建築に迫っていきたいと思う。

Fig.1. https://mymodernmet.com/madonna-and-child-art-history/

Fig.2. https://en.wikipedia.org/wiki/Madonna_with_the_Long_Neck

Fig.6. https://en.wikipedia.org/wiki/Self-portrait_(Raphael)

Fig.7. https://www.raphaelpaintings.org/the-school-of-athens.jsp

Fig.9. https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_V-1-69

Fig.12. http://www.romainteractive.com/eng/renaissance/raphael-in-rome/borghese-gallery.html

Fig.13. https://www.pinterest.jp/pin/312366924136871941/

Fig.14. https://www.wga.hu/html_m/r/raphael/7drawing/3/08drawin.html

Fig.15. https://www.everypainterpaintshimself.com/article/raphaels_studies_after_michelangelos_david_1507_8

Fig.16. https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_Ff-1-36

Fig.17. https://www.dailyartmagazine.com/the-marriage-of-the-virgin/

Fig.18. https://www.theartpostblog.com/en/marriage-of-the-virgin-raphael/

Fig.20. https://en.wikipedia.org/wiki/Transfiguration_of_Jesus

Fig.21. Shearman, John. "Raphael as Architect", (Journal of the Royal Society of Arts, April 1968, Vol.116),pp.391

Fig.22. ibid. pp.392

Fig.24. https://travelguide.michelin.com/europe/italy/lazio/rome/rome/tempietto-di-bramante

Fig.25. https://no.pinterest.com/pin/32440059785662970/

Fig.26. https://albert.rct.uk/architecture/a-plan-and-section-of-the-chigi-chapel

Fig.27. https://www.rct.uk/collection/912732/a-study-for-the-left-half-of-the-disputa

Fig.30. https://www.artbible.info/art/large/134.html

-

[1] Talvacchia, Bette. "Raphael", (London, Phaidon, 2007) pp.222

[2] 磯崎新. "手法が", (東京, 鹿島出版社, 1997)

[3] Talvacchia, Bette. "Raphael", (London, Phaidon, 2007) pp.222

[4] Shearman, John. "RAPHAEL AS ARCHITECT", (London, Journal of the Royal Society of Arts, April 1968) pp.394

[5] ibid. pp.396

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?