ユニクロ大転換 柳井正の決断2014.03.24 Vol.62 2/2 2014-05-13 21:26:33

日経ビジネスの特集記事 Vol.62

ユニクロ大転換 柳井正の決断2014.03.24 Vol.62 2/2 2014-05-13 21:26:33

<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>

売上高1兆円超えを達成したユニクロが、2020年8月期の目標売上高5兆円を実現するためには、個店にするしかない。そのためには、店舗の主役を「店長」から「スタッフ」へ方向転換することが不可欠であること

が主要テーマです。

「ユニクロがパートやアルバイトを1万6000人正社員へ」という報道があり、一体どうしたのだろうか、というのが第一印象でした。

日経ビジネスは第一特集の「食卓ルネサンス」から「ユニクロ大転換 柳井正の決断」を表紙に持ってきました。きわめて異例のことです。

それだけ大きな変化だったということになります。

尚、この特集を組む前に、柳井正会長兼社長にインタビューしています(2014年2月27日)。

このインタビューの一部を最後にご紹介します。

大転換を決断した理由を率直に語っています。

前回は、国内の店舗を大転換することを中心にお伝えしました。

2015年8月期に国内外の店舗数が、逆転することが予測されていることを受けて、海外のスタッフをどのように教育しているのか、またどのような人たちを採用しているのか、についてお伝えします。

ちなみに、ファーストリテイリングの本決算は2月です。

日本企業に勤める多くの日本人とは、モチベーションの高さに大きな違いがあることに、気付くことでしょう。

海外のファーストリテイリングのCEO(最高経営責任者)を目指す人が多いことに驚きます。

ライバルの「ギャップ」や「ターゲット」からの転職組もいる、ということです。

多くの米国企業と違い、昇進する道が開かれているからです。

ユニクロ人の作り方

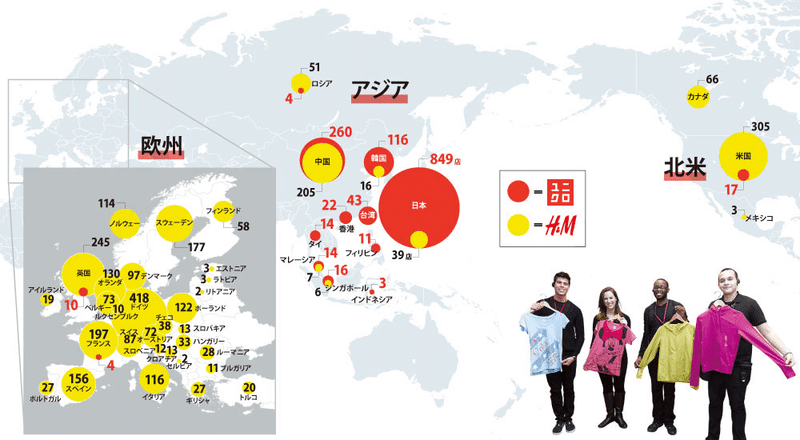

まず、次の表をご覧ください。

グローバルSPAチェーンの売上高ランキングです。

世界順位 国名 企業名(ブランド)

売上高 純利益 店舗数 自国以外の売上高比率 決算期

1 スペイン インディテックス(ZARAなど)

2兆2802億円 3374億円 6009 79% 2013/1

2 スウェーデン ヘネスアンドマウリッツ(H&Mなど)

2兆 589億円 2744億円 3132 94% 2013/11

3 米国 ギャップ(GAPなど)

1兆6120億円 1169億円 3407 33% 2013/2

4 日本 ファーストリテイリング(ユニクロなど)

1兆1430億円 903億円 2449 22% 2013/8

上記の表を眺めてみて、ファーストリテイリングが、1位のインディテックスと2位のヘネスアンドマウリッツと大きく違う点は、「自国以外売上高比率」です。

オリジナルの表を下記に掲載します。

ユニクロが、2020年8月期に5兆円の売上高を達成するためには、海外で出店攻勢をかけなければならない、と分かります。

ユニクロが世界一のSPA(Speciality store retailer of Private label Apparel=製造小売り)を目指すには、海外での売上高を拡大しなくてはなりません。そのために海外で大量出店を推進しています。

日経ビジネス取材班は、ユニクロと世界2位のヘネスアンドマウリッツを比較しています。その理由を説明しています。

H&Mは商品にファッション性が強く、ユニクロはベーシック商品に強みがあるという相違はあるものの、委託製品によるSPA(製造小売り)モデルを採るという意味では事業構造が近い。

p.075

ヘネスアンドマウリッツの欧州における拠点数を見ると、本拠地のスウェーデンには177店舗しかありませんが、ドイツには418店舗もあります。

ドミナント戦略で、ドイツに集中出店しています。

一方、ユニクロは日本市場でドミナント展開をしていますが、海外市場では旗艦店を出している段階で、ドミナント展開はできていません。

ただ、中華圏では出店攻勢をかけています。

中国・台湾・香港などいわゆる中華圏では年間80~100店舗の出店を続け、やがては3000店舗まで増やす予定だ。

米国は東海岸と西海岸にそれぞれ100店舗ずつ出す。

十数店舗ずつ出店している東南アジアでも、各国でドミナント出店を試みる。

p.075

中国での出店戦略はどうなっているでしょうか?

これまで経済発展の早かった沿岸部の大都市圏を中心に出店してきたが、今まさに内陸部の都市や2級都市にまで出店の触手を伸ばそうとしている。

沿海部の都市圏でも、郊外の住宅地などへの出店が増えている。

p.076

ファーストリテイリングには、潤沢な預貯金があり、投資余力があります。さらに、委託生産の仕組みをとっているため、生産設備を自社内で増強することはないので、増産することに障害はありません。

つまり、「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」「時間」という5つの経営資源のうち、「カネ」と「モノ」は確保できていました。「ヒト」が確保できていなかったということです。

「情報」と「時間」はすでに確保しています。

国内外で同時並行に出店し、時間を稼いでいます。

海外での出店に際しては、現地の情報をよく知る、スタッフだけでなく、店長も現地人を採用しています。

海外でのキーワードは、「バッテキ」です。

国内の店舗運営や本部の業務に携わる社員の昇進は、実力主義を採用しているためスムーズに行われているようです。

海外ではどうでしょうか?

まず、海外の同業他社は、どのような採用をしているのかを知ることが必要になります。

「バッテキ」がどうしてキーワードになるのか、分かるからです。

階級社会が当然の諸外国にあっては、その階級を超えて待遇や仕事を勝ち取ることができる「バッテキ」の可能性は、働く人たちに大きな魅力に映るようだ。

競合するカジュアル衣料チェーンの多くは、階級別に人材を採用する。本国から店長を派遣し、残りの接客や作業の要員は非正規社員を採ればいいので新卒採用はしないというチェーンも多い。そうしたチェーンでは、店舗スタッフになることはほぼ不可能だろう。

pp.078-9

中国ではおよそ500人の採用枠に10万人の応募があるという。

厳しい課題を与えつつも、這い上がるチャンスを与える人材マネジメントは、海外でこそ輝いている。

p.079

今回の特集記事を読んで、ユニクロに限らず、これからは経営方針が大転換する時代に突入する、と考えるべきだと強く感じました。

そうした意識は、末端の社員でも欠かせなくなってきた、と言えるでしょう。

ユニクロは非正規社員を正社員化することが強みになる、と考え柳井さんは決断しましたが、「会社に正式に属するのは経営者と取締役だけで、業務を行う社員は、契約・派遣という状況」(『ネットがあれば履歴書はいらない』 佐々木俊尚 宝島社新書 2010年1月23日 第1刷発行 P.21)になるかもしれません。

その時、あなたはどうしますか?

そんな悪夢のようなことが起こるはずはない、と断言できますか?

心の準備はできていますか?

インタビュー ユニクロ大転換 柳井正の決断 2014.03.24

究極の個店しか生き残れない

ファーストリテイリング 会長兼社長 柳井 正 氏

ファーストリテイリングという会社のこと、全社員のこと、後継者のことなどを本音で語っています。

PROFILE

1949年山口県生まれ。72年に父親が経営していた小郡商事に入社。84年に父の跡を継いで社長に就任し、同年「ユニクロ」1号店を広島にオープン。現在は国内外に約1300店のユニクロを展開する。売上高世界4位の大手アパレルSPA(製造小売業)に成長させた。2020年に売上高5兆円、同業界世界首位という目標を掲げて経営を牽引している。

我々が国内で伸びるとすれば、多分「GU(ジー・ユー)」とか「PLST(プラステ)」とか、ユニクロを補完する別ブランドか、あるいは「セオリー」のように海外で買収したものを日本で展開するとか、そういうものになります。

日本人が海外で働く場合もローカル化してもらう。例えばニューヨークに行く人には「ニューヨーカーになれ」とよく言うんです。外国人の経営者と対等に話ができて、その人たちを使わないといけないので、日本人とつるんでいるようではどうしようもない。

僕が行く代わりに行くんですから、僕のDNAを持っている人が行かないといけない。彼らが海外で活躍して、ゆくゆくは戻ってきてトップの経営者になっていく。現地でも、本部でも、そうやって育った人がローカルでリーダーになっていくというのが一番大事なんです。

日本にある本部を、本当のグローバル本部にしないといけないと思っています。そのためには、今の人間の半分ぐらいを世界に出して海外事業を経験させるということをしなくてはいけないし、あるいは逆に国内事業に海外の人たちを入れて、混成チームにしてやっていくということが必要なんじゃないかと考えています。できるだけ早く3分の1を外国人にしたいし、最後の理想としては半分を外国人にしたい。今ようやく10分の1くらいですね。

中国では地方都市に出店を始めています。既に300店舗以上ありますが、2020年には中国が日本に追いついているかもしれない。毎年100店舗作りますから。アジアの他の国々にもそれぞれ、中国や韓国と同じように出していく。何百店舗というチェーン店を作りたいなと思っています。

中国の繊維産業に貢献してきましたし、中国人の経営者を登用し、任せて経営してきました。商売も地元に密着してやっている。そういうことが評価されたんじゃないかと思っています。

米国事業はうまくいき始めていて、米国の経営チームもできたので、これからは本格的に米国にも投資をしていこうと思っています。できるだけ早急に、西海岸で100店舗、東海岸で100店舗の店を作ります。

うちに入った人で3年から5年ぐらい経た人に対しては、できるだけ一生勤められるように、今の制度で厳し過ぎる部分は変えていこうと思います。

というのは、それだけ勤めたら、やっぱり我々の方に責任がありますよね。ある程度の年数が経てば、普通に努力していれば一人前の給料をもらえて、一人前以上の生活ができるようにしていこうというふうに思っています。

地域社員(R社員)が店舗運営の主役になるでしょう。各人が店長代理の機能を果たしてもらう。それと、地域に限定せず全国どこでも転勤して働けます、という社員(N社員)。そしてグローバルにチャレンジする社員(G社員)。社員をこの3つに分けようと思っています。それぞれの働き方があっていい。

R社員はR社員として、N社員はN社員として、一人ひとりの社員が、いい人生だったなと振り返られるような会社になるべきだと。それがようやく分かったということです。

人はやっぱり自分の過去とか自分の経験とか自分の能力とかいったことで変えられない人もいる。でも変えられない人を否定してもしょうがないなということなんです。だから変えられなくてもこつこつ頑張っている人は、それはそれとしてやっぱりいい人生だったなと言ってもらえるようにしたい。そういう単純なことです。

いろんな方に話を聞くと、例えば投資銀行で一山当ててお金儲けしたい、ということよりも、社会をよくしたいというような考えをみんなが持ち始めていると言います。僕らもビジネスをやっているのは社会のためで、金儲けを目的にやっているわけじゃない。そういうことを全社員が信じられるような企業にしない限り、特に小売業ではうまくいかないなと思ったということです。みんながそれを信じられれば、一人ひとりが主役として働けるはずです。

うちの息子2人は、能力も性格も見識も今の執行役員と同等ぐらいのものは持っている。でも飛び抜けてはよくない。だったら実際の経営をするよりも経営者を任命したり、オーナーとして振る舞う方が普通だと思うし、全社にとってはそっちの方が絶対いいと思う。

経営について全部知った上で、経営者を選んだり、クビにしたりして、何十年とか何百年も続くような会社にしていかなくちゃいけない。それができるかどうかが息子2人に懸かっているんです。

それに、社内にいる経営者やその候補者からしても、いつかはグループのCEO(最高経営責任者)になれるということでないとモチベーションを持ってもらえませんから。

🔷編集後記

この特集記事(元記事)が公開されたのは、9年前のことで、アメブロでも9年前(2014-05-13 21:26:33)のものです。加筆修正してあります。

ユニクロ(運営会社はファーストリテイリング)の成長は目覚ましいものです。

ユニクロのCMを最初にテレビで観た時には、ダサいといいますか、奇妙なものだったことを思い出します。

「やすかろう悪かろう」と叩かれたこともありました。

時が経って、フリースが全国的に爆発的に売れ、ユニクロの名称は一躍有名になり、企業業績も大幅に向上しました。

その後のユニクロの躍進については、私よりもあなたのほうが詳しいかもしれません。

東京証券取引所に上場し、現在は東証プライム銘柄であり、また日経225銘柄でもあります。

ユニクロは米国や欧州、アジアでも店舗展開をしていて、現在は、売上高も利益も日本国内よりも海外のほうが多くなっています。

つまり、ユニクロは名実ともにグローバル企業になったのです。

今年(2023/01)大幅昇給を公表しました。

日本では30年近くほとんど昇給がない時代が続きました。

ユニクロがグローバル企業になった現在、世界と日本の賃金格差が拡大したため、格差を縮小するための施策が必要になりました。

海外のユニクロで勤務していた人が日本のユニクロに異動になった時、現行の日本の賃金体系では所得が減ってしまうことになります。

是正措置が必要になったのです。

ファストリが人材への投資を強化 報酬水準を最大40%引き上げ FASHIONSNAP

アパレル業界でのポジション

今回の記事は、ユニクロがグローバル企業に脱皮するための大転換の萌芽が見られるという意味で、貴重な内容だったと思います。

クリエイターのページ

日経ビジネスの特集記事(バックナンバー)

日経ビジネスの特集記事

日経ビジネスのインタビュー(バックナンバー)

サポートしていただけると嬉しいです。 サポートしていただいたお金は、投稿のための資料購入代金に充てさせていただきます。