総勢130名の〝証言〟によって炙りだれる衝撃の製作の裏側!── 2023年3月22日発売予定『マッドマックス 怒りのデス・ロード 口述記録集 血と汗と鉄にまみれた完成までのデスロード 』 [カイル・ブキャナン] 序文・第一章を全文公開!

総勢130名の〝証言〟によって炙りだされる衝撃の製作の裏側!

アカデミー賞6部門受賞、史上最高のアクション映画と讃えられる

『マッドマックス 怒りのデス・ロード』

だが、本作が劇場公開にこぎつけたのは奇跡だった……

現代の古典たる本作が完成にいたる道のりはほぼ20年におよび、監督のジョージ・ミラーは不測の事態に何度も翻弄されながら、ハリウッドでもまれにみる困難な撮影を達成しようとした。

数度にわたり製作は立ち往生、主演のトム・ハーディとシャーリーズ・セロンは過酷な環境のナミブ砂漠でたびたび衝突し、ミラーのスタッフが繰りだす命知らずのアクションシーンは危険極まりない撮影となった。

著者のカイル・ブキャナンは、映画製作のあらゆるステップを克明かつ臨場感たっぷりに体験させてくれる。

『怒りのデス・ロード』の意外な起源から、奇抜なキャスティングの過程、世紀の傑作を危うく骨抜きにしかけた大手スタジオとのバトル──。

撮影は常軌を逸するあまり、映画の空想世界がキャストとスタッフの実生活を浸食しはじめる。

自分自身の《荒野(ウェイストランド)》で闘い、ぎりぎりで持ちこたえながら前進するには唯一、監督の《マッドな》ヴィジョンを信じる以外に道はない。

とはいえ、すべてが裏目に出るような状況で、ミラーはいかにして己のヴィジョンを貫きとおしたのか?

百数十名もの人々におこなったインタビュー、そして『怒りのデス・ロード』の内幕をつぶさに読んだ読者は、否定しがたい結論に達する。これほど汗みずくになり、炎で鍛えあげ、スケールのでかい映画がつくられたことは、かつてなかったと。

◉序文

五五〇〇万年のあいだ、ナミブ砂漠は生ある者にとっては「死」を意味してきた。地球上で最古の砂漠とみなされ、人の痕跡はほぼ皆無の不毛の地であり、海岸線には千もの難破船がいまだに屍をさらしている。

そして、二〇一二年九月、この地で『マッドマックス 怒りのデス・ロード』が激突・炎上する。

南アフリカの砂漠とロサンゼルスのあいだは一万六〇〇〇キロ近く隔たっているが、長期にわたる二〇一二年の『怒りのデス・ロード』撮影半ばには、ロケ地で起きたトラブルのうわさはすでに遠くハリウッドまで届き、格好のゴシップネタになっていた。撮影スケジュールは大幅に遅れ、予算が超過したのは、むら気な主演俳優のトム・ハーディがたびたび撮影をすっぽかしたためというのは事実なのか? ハーディと共演者のシャーリーズ・セロンの確執は、外部から仲裁役を呼ばなければ映画そのものが瓦解しかねないほど、深刻だったのだろうか?

そもそも、ジョージ・ミラーはいったなにを撮っているのか? ナミビアで監督はすでに何ヶ月も『怒りのデス・ロード』を撮影していたが、ワーナー・ブラザースに送られてくるフッテージを見た少なからぬ経営幹部が顔色を変えた。セリフは不明瞭、アクション場面は腰を抜かすほど危険に満ち、しかも従来通り脚本をもとに撮影するかわりに、徹頭徹尾ストーリーボード(絵コンテ)のみで物語を構成するという前代未聞のやりかたをミラーはとったため、スタジオ幹部連は映像が一本の映画に編集されたときに、意味を成さないのではと懸念した。もしこの金食い虫の興行がコケれば、仕事を失うだけではすまない。監督ともども二度とハリウッドで働けなくなるおそれがあった。

ワーナー・ブラザースで非難の矢面に立たされた丸刈り頭のジェフ・ロビノフ社長は、『怒りのデス・ロード』の撮影がはじまった六月以降、部下を砂漠に送りこんでは進行状況を報告させていた。だが九月の最終週、事態収拾のため、自らナミビアへ赴く。

撮影隊は、砂漠の真っ只中に構えた大所帯のテントの町を拠点にしていた。トラブル発生のオアシスで、いまでは数百名のスタッフが映画の命運を見守っている。砂漠でロビノフが最初に顔を合わせたのは、『怒りのデス・ロード』の忠義な製作者兼第一助監督、P・J・ヴォーテンだ。「ジョージがいてもいなくても、撮影を終わらせる」ロビノフはヴォーテンにそう告げた。

ヴォーテンは小声でつぶやいた。「健闘を祈りますよ」

ほどなくしてロビノフはミラーのもとへいきつく。一見、ミラーはもの柔らかな人物だ。身の丈一メートル七十センチ、白髪を波うたせ、きらきらした瞳をアンバーカラーの丸縁サングラスで覆っている。気立てのいいオーストラリア人気質の、軽妙でおしゃべりな好々爺といった風情だ。おそらくそのせいだろう、キャリアを通してミラーを軽く見た反抗的なスタッフやスタジオの経営幹部が、根は頑固一徹のこの男から、たびたび指揮権を奪おうとしてきた。

ミラーと対決するパトロンはロビノフがはじめてではないものの、最後の人間になってもいいのか─ロビノフはあの日、あの砂漠で監督をそういって脅した。撮影期間はまだ三ヶ月あり、少なからぬ重要なシーンの撮影が残っていたにもかかわらず、ロビノフは早期に撮影を切りあげると宣告し、ミラーに無情なる最後通牒を突きつけた。それほど限られた期間では、第三幕のチェイスシーンを撮るか、そちらはあきらめて未撮影の冒頭と結末部分を撮るかの、ふたつにひとつしかない。

どちらを選ぶにしても、結果は壊滅的だ。ミラー監督が十五年以上温めてきた夢の企画に、スタジオのボスが風穴をあけようとしていた。

だが、これはミラーたちが直面した数々の難局のひとつにすぎない。『怒りのデス・ロード』はハリウッド史上屈指の迷走と苦労を重ねた撮影となり、二十年を費やして、三つのスタジオを渡り歩いて制作された。それでもなお、他の監督ならば音をあげていたであろう長年にわたる無数の障害にあっても、ミラーは耐え抜いた。この物語を語り終えるまで途中でやめるわけにはいかず、監督が勝ちとった成果は、いまや多くの人々から傑作にして映画史上最高峰のアクション映画とみなされている。

ミラーには何度かインタビューしたが、わたしにはどうしてもたずねたいことがひとつあった。この映画の制作に向けてありとあらゆる災難が降りかかったのに、監督はどうして何年間も信念を貫き通せたのだろう?

「実をいうと、選択肢はなかったんだ」こともなげにミラーは答えた。「進み続けるしかなかったのさ」そして、彼のつくった映画の登場人物さながらにこうつけ加えた。「白旗をあげるわけにはいかないからね」

『怒りのデス・ロード』の間口の広さは計り知れないが、ポストアポカリプス(文明崩壊後)世界のプロットについては徹底的に煮つめられ、エッセンスだけが残された。ほぼ映画全編が逃走劇を通して展開し、流れ者のマックス・ロカタンスキー[ハーディ]が決死のドライバー、フュリオサ[セロン]に手を貸して、五人の年若い性奴隷を無事に足抜けさせようとする。途中、狂信的な変節者ニュークス[ニコラス・ホルト]を仲間に加えたマックスたちは、砂漠を驚異的な数の車列隊に猛撃される。隊を指揮する〝ウォーロード〟イモータン・ジョー[ヒュー・キース=バーン]は、〝妻たち〟のハーレムをとり戻すとともに、なにより女たちを逃がすという大罪を犯した裏切り者のフュリオサ大隊長を血祭りにあげるつもりだった。

だが、『怒りのデス・ロード』は一見ごく単純なカーチェイスを長編に仕立てたように見せながら、ボンネットの下では様々なことが起き、スペクタクルの陰にミラー監督がこっそり紛れこませた主題は、破壊的かつ予想外の力強さを持つ。環境破壊、女性のエンパワーメント、富裕層による資源の抱えこみのような、最新の社会問題をとり入れたアクション映画を、われわれは普段どれほど目にするだろうか? 舞台となる世界は細部にいたるまでつくりこまれ、リアリティにあふれているため、カメラフレームを容易に飛び越えてこちらへ訴えかけてくる。『怒りのデス・ロード』のような映画は、単に類を見ないだけではない─月並みなスーパーヒーロー映画が続々と量産されるいまの時代、おそらくは二度とつくり得ないたぐいの映画だ。

少なからぬ者たちが映画の完成を信じず、ミラーに不信の目を向ける徒は映画の関係者のなかにさえいた。公平を期せば、『怒りのデス・ロード』が劇場公開される二〇一五年にミラーは七十歳になり、十七年間実写映画を監督していなかった。さらに長い年月――山あり谷ありの三十年─『マッドマックス』の新作映画を世界は目にしておらず、オリジナル・シリーズの主役であるメル・ギブソンはその間〝とり扱い注意〟の俳優になり、ミラーは構想の全面的な見直しを迫られた。

そして、ミラーがその並はずれた頭脳で正確になにを思い描いているのかは、論争の的であり続けた。映画の混乱を招く断片的な撮影方法に俳優たちは不満を募らせ、立ち位置を見失い、しばしばミラーや共演相手と衝突した。広大で人里離れたナミビアの砂漠で、砂嵐、雄叫びをあげるスタントマン、狂気の車両地獄に囲まれながら一年の大半を過ごすうち、この架空世界に現実味を持たせることに心血を注ぐあまり、登場人物間の確執がキャスト&スタッフの実生活にまで忍びこんでくる。ミラーの狂気じみたヴィジョンに全幅の信頼をおけない者は、苦しむことになった。

ほぼあらゆる映画づくりは困難をともなうが、『怒りのデス・ロード』ほど熾烈で長期にわたり波乱に満ちた制作過程を経た作品は滅多になく、これほど影響力大にして畏怖の念を覚える仕上がりを見せた作品は皆無だ。本作が映画史に名を残す一編なのはいまや論をまたないが、重要な疑問がまだ残っている。『怒りのデス・ロード』が傑作になったのは、炎で鍛えられたにもかかわらずなのか、それとも、それゆえに?

◉第一章 生存者たちの証言

全方位的に、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』は存在するはずのない映画だ。

息の長いフランチャイズ(シリーズもの)の第四作目……でありながら、批評家から映画史上屈指の独創的な映画だと讃えられた。大手スタジオのアクション映画……でありながら、アカデミー賞の作品賞にノミネートされ、複数の賞をさらった。

二〇一五年に公開されると世界興行収入三億七五〇〇万ドルを記録して大ヒット、それだけにとどまらず、『怒りのデス・ロード』は年を追うごとにビッグになるばかりだ。二〇一〇年代の終わりには、〈ニューヨーク・タイムズ〉〈USAトゥデイ〉〈ローリングストーン〉〈ロサンゼルス・タイムズ〉等ほぼすべての主要媒体が過去十年間の傑作映画の一本に挙げている。

象徴的な登場人物、血湧き肉躍るスタント、とほうもない発想にひとたび浸れば、この現代の傑作がどうやってつくられたのか、知りたくなるのが人情というものだ。一流の映画作家たちですら見当をつけかねており、『パラサイト 半地下の家族』〔2019〕のポン・ジュノ監督などは映画の壮大なスケールに泣けたと語り、スティーヴン・ソダーバーグにいたってはよりざっくばらんに、「まだ撮影中じゃないなんておかしい」と首をかしげた。「それに、なんだって何百人も死者が出なかったのか、わけがわからない」

ジーナ・プリンス=バイスウッド(『オールド・ガード』監督)

『怒りのデス・ロード』を観ているあいだじゅう、座席にくぎづけになりっぱなし。映画監督が使うトリックをぜんぶ知っていてさえ、ミラー監督がどんな手を使ったのか、およびもつかない。

トム・ハーディ(〝マックス〟)

テクニカラーのあの色合い、シュールさ、それにカークラッシュをすべて実際にやってしまう無謀ぶり。マジックだよ。こんなのは観たことがない。

エドガー・ライト(『ラストナイト・イン・ソーホー』監督)

純然たるシネマのエンジンだ。

パティ・ジェンキンス(『ワンダーウーマン』監督)

こんなにぼう然となるなんて、滅多にないわ。なによりジョージの感覚はずば抜けている――最高に鋭敏な、信じがたい目の持ち主よね。それに、腹の底に響くようなアクションのバイタリティには圧倒されっぱなし。

ジェン・ヤマト(〈ロサンゼルス・タイムズ〉紙記者)

この映画を観るだけで、なんだか自分は生きてるぞって感じる。何回観てもその感覚は決して薄れない。

パットン・オズワルト(俳優)

なんていい表せばいいのかわからないよ――「超やばい」としか。

ニア・ダコスタ(『キャンディマン』監督)

大胆不敵! こういうのがしたくて、そもそも監督を目指したの─文字通り、なんでもできるでしょ。ジョージがこの映画でやったことを言葉にするなら、「そうだ、ナミビアの砂漠にいって完全にたがのはずれた映画を撮るぞ」ってところね。そして、どうやったのかわからないけれど、やってのけた。わたしにはとてもできない芸当よ。さぞかしすさまじい撮影現場だったでしょうね!

ジョージ・ミラー(監督)

毎日へとへとになった。穏やかな日なんて一日もなかった。やたら騒々しくて、やたらほこりっぽくて、やたら骨が折れたよ。

ロビン・グレイザー(アクション班第二助監督)

「『マッドマックス』級の映画で仕事をした」なんて、だれにも軽々しくいわせない。

シャーリーズ・セロン(〝フュリオサ〟)

間違いなく、これまででいちばんたいへんな仕事だった。

ジェイシン・ボーラン(スチルカメラマン)

これはわれわれの『地獄の黙示録』〔1979〕だ。心底そう思っている。

デーン・ハレット(小道具)

この手の映画はもはや、ほぼつくり得ない。頭がおかしいほど打ちこんで、それですまされるほどの余裕が、いまはないんだ。スタジオは意気地をなくしてしまった。

ショーン・ジェンダース(シニア人工装具制作)

内輪ではこれを「史上最も高くついたインディペンデント映画」って呼んでいるよ。

ダグ・ミッチェル(製作)

この映画は早晩、いまあるかたちでつくられる運命にあった。いまでこそフィルムライブラリーに収められているものの、歯牙にもかけられない時期がずっと続いた。何度こういわれたことか。「いや、絶対あり得ないね」

トム・ハーディ

いまふり返っても、あの映画に参加できたことが自分にとってどれほど大きな意味があったかを言葉にするのは不可能だ。もうもとには戻れないほど、ぼくは変わった。

ライリー・キーオ(〝ケイパブル〟)

人生であれほどワイルドで強烈な経験をしたことはなかった─いまもってそうよ。映画のひとコマひとコマに感情がしみこんでいる。

アビー・リー(〝ザ・ダグ〟)

運命の人と、激しい恋に落ちたみたいな経験だった。

シャーリーズ・セロン

人生で大切なものとか、なんらかの価値があるものと一緒で、複雑な感情を抱いている。わたしたちがなしえたことにとてつもない喜びを感じるし、胃に穴があいたみたいな感じも少しする。この映画の撮影で味わった「体が覚えている」レベルのトラウマを、いまだにぬぐいきれないほどね。

ニコラス・ホルト(〝ニュークス〟)

現場はカオス状態だったよ、正直いって。

ケリー・マーセル(脚本)

ときどき思うの、あんなふうにつくるはずだったんだろうか、あそこまでむちゃくちゃたいへんな撮影になるはずだったんだろうかってね。ジョージは人をあえて苦しめるような人間じゃない。ほんとうに優しくて親切な好人物。でもこれはまるで……鬼の所業では?

ジョシュ・ヘルマン(〝スリット〟)

もし椅子に座らせられて、なんの予備知識もなく『怒りのデス・ロード』を観せられ、監督の人物像を想像しろといわれたら、白髪の、穏やかにしゃべる親切そうな人なんて絶対思い浮かべないね。ひとりのなかにあんなに極端な二面性が両立しているなんて、ちょっとふつうじゃないよ。

エドガー・ライト

本人と対面したとき、彼のどこからあんな発想が出てくるのか、思わず首をかしげる。すると、彼が教えてくれる。

*続きが気になる方は、ぜひ全国の書店・各種ウェブストアからお求めください!

〈電子版〉も同時発売。

(本書の詳細はこちら➡︎ https://www.amazon.co.jp/dp/4801934447/)。各種ウェブストアにもアクセスできます)

書誌情報

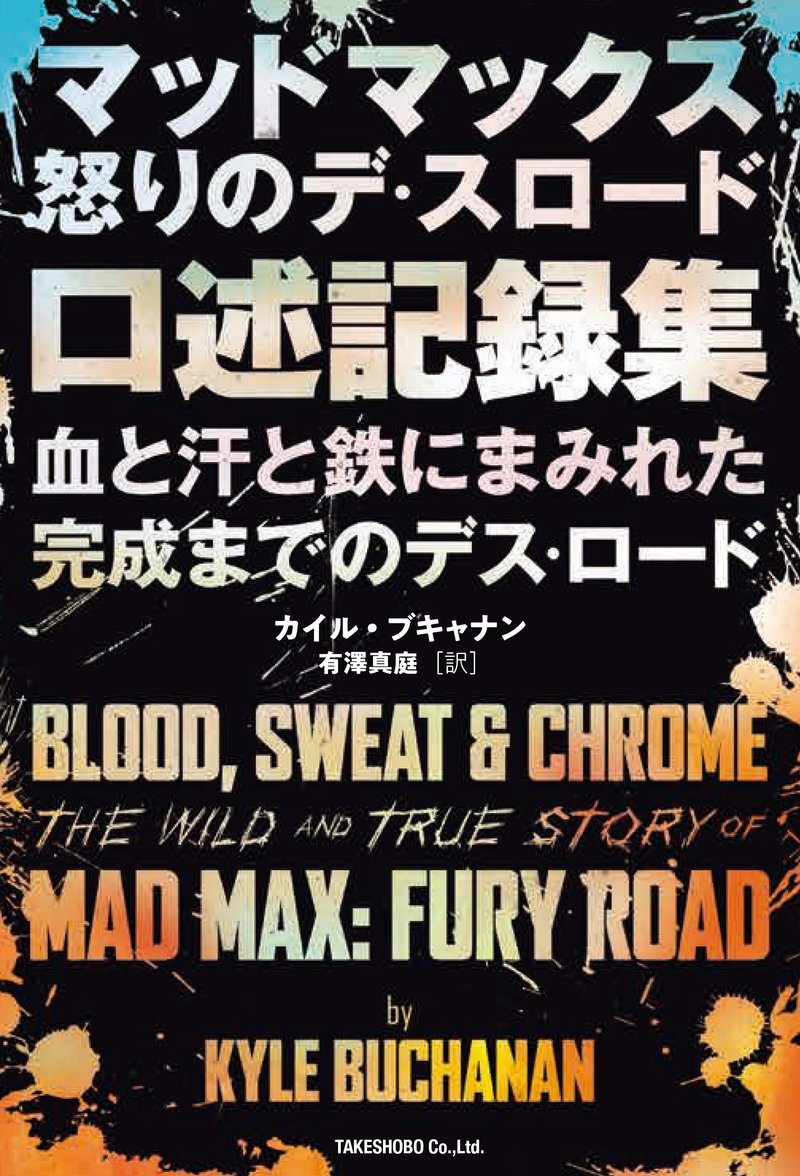

『マッドマックス 怒りのデス・ロード 口述記録集 血と汗と鉄にまみれた完成までのデスロード』

カイル・ブキャナン[著]

有澤真庭[訳]

2023年3月22日発売

書籍・四六判・並製・578頁

定価:本体3,000円(税込3,300円)