●オリムピックこぼれ話●~その参~

★1964年10月18日の朝日新聞…大活躍の新兵器

オリンピックは、スポーツイベントであると同時に、万博ほどではないものの、いくつかの国の技術面をアピールする場にもなっている。

東京オリンピックでは、国産品・輸入品を織り交ぜながら、競技の様々な場面で最先端の技術が活かされており、「科学オリンピック」と呼ばれていたようである。

例えば、今となっては当たり前になっている水泳のタイム計測に関わる「タッチ板」であるが、この大会で「全自動式審判装置」として導入された。また重量挙げでも、以前は得点表示が手作業だったところ、この大会ではスイッチで得点表示を変えられるようになった。それから陸上競技などでは、以前はピストルに近いか遠いかで、厳密には音の伝わりに差があったところ、この大会では各選手のスターターにスピーカーが搭載されることで、公平性が確保されるようになっていたのである。

このような技術は日進月歩であり、2021年の東京大会は1964年当時では想像もできないような技術が導入されているのは間違いがない。

内閣府が「2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた科学技術イノベーションの取組に関するタスクフォース」として取り上げていた「9つのプロジェクト」は以下の通りである。

(1)スマートホスピタリティ

(2)感染症サーベイランス強化

(3)社会参加アシストシステム

(4)世代都市交通システム

(5)水素エネルギーシステム

(6)ゲリラ豪雨・竜巻事前予測

(7)移動最適化システム

(8)新・臨場体験映像システム

(9)ジャパンフラワープロジェクト

これらの技術は、1964年当時のように競技者に対するものではなく、観戦者に対するものといえる。そして、これらによって「利便性」が高まるだけでなく、バーチャルな世界を駆使した「臨場感」を高めるものになるだろう。しかし、バーチャルな世界を突き詰めれば突き詰めるほどに、高められる「臨場感」は、本来の「リアルな臨場感」からはかけ離れていくと考えると、それはオリンピックにとって望むべき状態なのかどうか考えさせられてしまう。

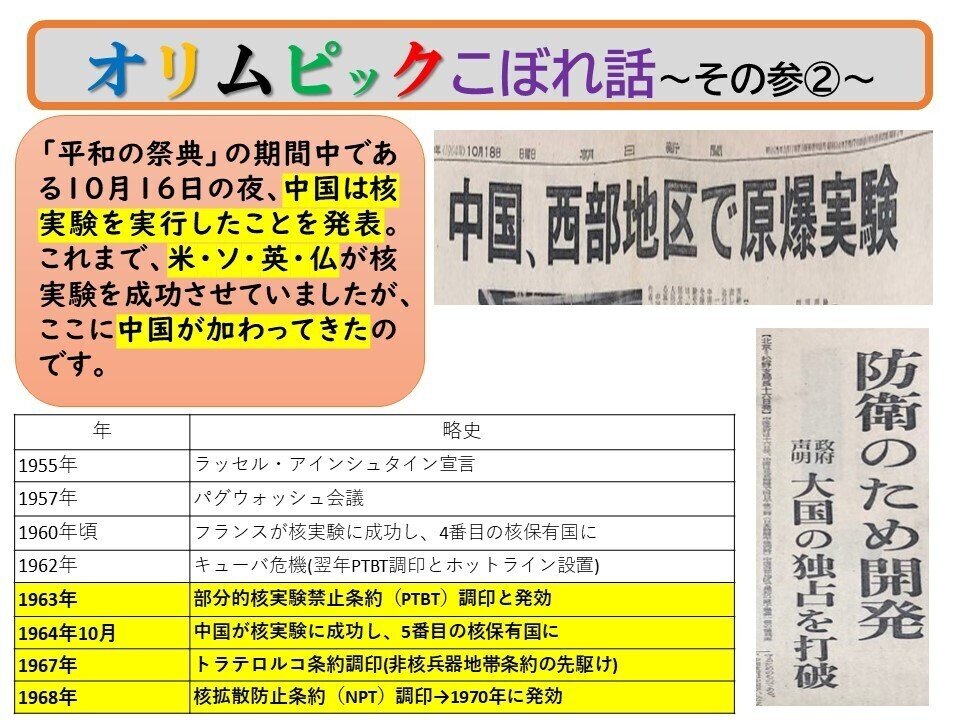

★1964年10月18日の朝日新聞…中国、西部地区で原爆実験

国際社会は先の戦争で核兵器の破壊力の大きさを痛感し、戦後の米ソを中心とした冷戦で再び核兵器が使用されることに大きな危機感を抱いていた。

1950年には「ストックホルムアピール」で、世界平和評議会が原子兵器の絶対禁止を訴えかけ、1955年にはイギリスの作家・哲学者であったラッセルとアメリカの物理学者であったアインシュタインが、核兵器の危険性を訴え、湯川秀樹など計11人による共同宣言を発表したのである。この宣言を受けて1957年には、カナダのパグウォッシュに世界の科学者が集まり、核兵器の危険性や科学者の社会的責任が話し合われた。

そのような努力も虚しく、米英ソは核実験を重ね、さらには1960年頃にフランスが核実験に成功する。そして、核兵器が実際に使用されるかもしれないという危険性が非常に高まったのは、1961年にカストロやゲバラによる社会主義革命が成功したキューバに、1962年ソ連がミサイル基地の建設を計画したときである。キューバはアメリカの南のカリブ海に浮かぶ国であり、アメリカは基地建設を阻止するために海上封鎖を行ったため、アメリカとソ連の対立が顕在化し、核兵器使用が現実味を帯びたのである。この出来事が「キューバ危機」であるが、両国の交渉により、何とか戦争は回避された。

この翌年の1963年8月30日に、キューバ危機と同様の深刻な事態が起こらないように、米ソ両国が疑心暗鬼を回避するため、直通電話(ホットライン)が設置されることとなった。これに先立つ1963年8月5日に米英ソの3か国は「部分的核実験禁止条約(PTBT)」に調印し、同年10月10日にこの条約は発効する。この条約は宇宙空間・大気圏・水中での核実験を禁止するものであり、現在は核保有国ではない大部分の国を含めた125か国ほどが締約国となっている。しかし、この条約における核実験の禁止には「地下核実験が含まれていなかった」ため、例外的に地下核実験を行うことは可能であった。

この条約にはフランスは入っておらず、この後、東京オリンピック期間中の1964年10月に核実験を成功させた中国も入っていない。

そのため、国際社会は核保有国がこれ以上増えていき、核開発競争が激化することを防ぐことを目的として、1968年に核拡散防止条約(NPT)が調印され、1970年に発効することになる。この条約では、核保有国をお米英ソ仏中(ソは現在ロシア)の5か国に限定し、新たな保有国を認めず、また現保有国が他国へ核兵器を譲り渡すことも禁止している。そして非保有国は国際原子力機関(IAEA)の査察などを受け入れることが義務づけられている。そして1995年にこの条約の効力を無期限に延長することが決められた。

この条約の締約国は、191か国ほどで、PTBTには入っていない仏と中も冷戦後の1992年に条約を締結しているが、核実験を独自に進め事実上核保有をしていると考えられているイスラエル・インド・パキスタンは入っていない。北朝鮮は2003年に脱退を表明している。

このように核兵器廃絶の道のりはまだまだ遠いと考えられる。

ラッセル・アインシュタイン宣言の最後は次のように締めくくられている。

「私たちの前には、もし私たちがそれを選ぶならば、幸福と知識の絶えまない進歩がある。私たちの争いを忘れることができぬからといって、そのかわりに、私たちは死を選ぶのであろうか?私たちは、人類として、人類に向かって訴える――あなたがたの人間性を心に止め、そしてその他のことを忘れよ、と。もしそれができるならば、道は新しい楽園へむかってひらけている。もしできないならば、あなたがたのまえには全面的な死の危険が横たわっている。」

★1964年10月18日の朝日新聞…英労働党、13年ぶりに政権に

イギリスは議会政治の伝統を持つ国の一つであり、国王(君主)が存在するものの、「国王は君臨すれども統治せず」の理念の下、国王は国家元首ではあるが、実質的な政治的権能を担っていない。これは立憲君主制と呼ばれる。

そして実質的に政治に関わるのは首相であり、立法府のうち民選の下院(庶民院)において多数党の党首が基本的には首相に任命され、行政府としての内閣を組織して政治の運営にあたることになる。このように立法府と行政府が協力関係を持ちながら活動する仕組みは「議院内閣制」と呼ばれている。議院内閣制において、内閣は議会(下院)の信任の下で存立しているものなので、議会の信任が得られないことが決議(不信任決議)されたならば、内閣総辞職という判断をするか、それとも不信任決議を行った議会が現在の国民の意思と乖離していると考え国民の意思を確認するために議会解散による総選挙をするかを決めることになる。

イギリスの議会は政党政治の形をとっていて、さらに歴史的に保守党と労働党の2つの政党が政権をめぐってしのぎを削る「二大政党制」である。近年は、どちらの政党も過半数の議席を獲得することができず、「ハングパーラメント(宙吊り議会、宙ぶらりんの議会)」となり、他の政党との連立政権を組んだ例があるが、基本的には保守党か労働党が多数党となってきている。

アメリカも二大政党制の国であり、民主党と共和党がしのぎを削っているが、イギリスの政治体制との違いは、国王(君主)がおらず、選挙で大統領が選ばれて国家元首となり、大きな権限を持つことである。ただし、大統領がいかに大きな権限を持っているといっても、厳格な三権分立を採用しているアメリカでは大統領は議会の解散権や法案提出権を持っていない。

1964年10月18日の新聞記事では、総選挙の結果、13年ぶりに労働党が多数党となり、その党首であるハロルド・ウィルソンが首相となり組閣することが報じられている。二大政党制による政権交代それ自体は、大きな変化を及ぼすものだが、人間の身体にしても、政治にしても、「新陳代謝」は重要であり、むしろそのような代謝がないことの方が不自然であると考えるべきではないだろうか。

★東京オリンピックは平和の祭典で、政治とは無縁ではあるものの、このような世界的イベントが行われているときに、中国は核実験を実施したり、イギリスは総選挙を実施したりしていたが、オリンピックを避けるという判断をしないものなのだなと驚かされた。

#オリンピック #ラッセルアインシュタイン宣言

#NPT #IAEA #PTBT

#ハロルドウィルソン #全自動式審判装置 #キューバ危機

#ホットライン