第2章 毒の博物館 2-6 火山ガス:「特別展「毒」」見聞録 その14

2023年04月27日、私は大阪市立自然史博物館を訪れ、一般客として、「特別展「毒」」(以下同展)に参加した([1])。

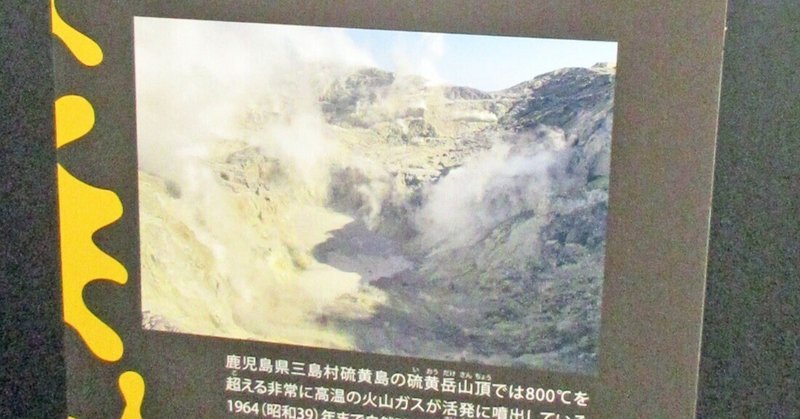

同展「第2章 毒の博物館 2-6 火山ガス」([2]のp.74-75)では、火山ガスが言及された(図14.01)。

火山ガスは、マグマの中に溶解していた揮発性成分が、マグマから脱ガスし、火山の火口や噴気孔から放出される気体成分のことを指す。その温度は、水の沸点以下の低温のものから1,000℃を超える高温なものまである。低温な火山ガスは、その上昇過程で熱水系や地下水系などとの相互作用により、マグマ起源のガスだけでなく、熱水系や地下水系の成分を混在して含んでいる。一般に高温なガスほど、その影響は少ない。

火山ガスは、水蒸気、二酸化炭素、二酸化硫黄、硫化水素、塩化水素、フッ化水素、水素など多種の成分を含んでいるが、そのほとんどを水蒸気が占め、島弧火山の場合90%以上を占めることが多い。高温の火山ガス成分に含まれる、二酸化硫黄、塩化水素などの酸性ガスは有毒であり人体への影響が大きいだけでなく、周辺の環境や植生にも多大な影響をもたらす。2000年09月~2005年02月の約4年半もの長期にわたり、三宅島島民が全島避難を余儀なくされたのは、噴火以降続いた大量の火山ガス(とくに二酸化硫黄)放出によるところが大きい。また、噴火噴煙が成層圏へ到達するような場合、火山ガスが引き起こす地球環境への影響も無視することはできない([3])。

火山ガスによる死亡事故は、火砕流や泥流と比較して少ないとはいえ、1900年以降の火山災害での死亡者の約2.5 %にあたる1,900名が火山ガスで亡くなっている。最も大きな火山ガス事故は、1986年、アフリカのカメルーン国で発生した。この事故は火口湖であるニオス湖の湖水に溶けていた火山性の二酸化炭素が約1 km3 突出しことによって発生し、1,734人が死亡、約7,000頭の牛が死亡した。また、1979年には、インドネシアのディエン高原でも、噴火によって放出された二酸化炭素によって142人が死亡した。

日本では、この様に一度に多くの人命が奪われる火山ガス事故は発生していないが、時々火山ガスによる死亡事故が発生している。1950年以降の50年間に、28回の火山ガス事故が発生し、49名が死亡している。これら事故の原因となった火山ガスの成分は、全体の80%が硫化水素である。次いで二酸化硫黄が原因となっている。但し、二酸化硫黄による事故は、阿蘇山で発生しているだけである。阿蘇山は活動的な中岳火口から塩化水素や二酸化硫黄を多く含む火山ガスが放出されていること、その火口縁に年間100万人近い人が立ち入る観光地であること、これまで被害にあった人の多くは喘息の持病があり、低濃度の二酸化硫黄によっても発作を起こしたことなど、阿蘇山の二酸化硫黄によるガス災害は特殊である。また、日本での二酸化炭素によるガス事故は、八甲田山の件だけである([4])。

「第2章 毒の博物館 2-6 火山ガス」では展示物がなかったので、記事の書き甲斐が余りなかった。せめて、火山ガスの成分の分子模型が展示されれば、書き甲斐が多少は出たはずである。

結果的に、本記事が「箸休め」になってしまったわけである。

参考文献

[1] 独立行政法人 国立科学博物館,株式会社 読売新聞社,株式会社 フジテレビジョン.“特別展「毒」 ホームページ”.https://www.dokuten.jp/,(参照2023年07月07日).

[2] 特別展「毒」公式図録,180 p.

[3] 国立大学法人 東京大学 大学院理学系研究科・理学部.“火山ガス”.東京大学 大学院理学系研究科・理学部 ホームページ.ニュース.理学部ニュース.理学のキーワード.第31回~最終回.第38回.https://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/story/newsletter/keywords/38/04.html,(参照2023年07月11日).

[4] NPO法人 日本火山学会.“火山ガスと防災”.日本火山学会 ホームページ.資料集.公開講座・防災シンポジウム.公開講座テキスト集.第9回(2002年)「福島の火山と防災」.http://www.kazan.or.jp/J/koukai/02/hirabayashi.html,(参照2023年07月11日).

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?