土管に住むこと|戦争と戦後を生きたふたりの漫画家

漫画家の富永一朗氏が亡くなられたとのニュースに触れました。テレビ番組「お笑いマンガ道場」を毎回楽しんでみたのを思い出します。つつしんでお悔やみ申し上げます。

なつかしの「お笑いマンガ道場」では、富永一朗が折に触れて盟友・鈴木義司を挑発すべく「土管に住む貧乏人の鈴木」を描いていたのをいまでも覚えています。この「土管に住む」という表現がもつ背景=敗戦後の転用住宅を知り、そのブラック・ユーモアを理解したのは30代になってからのこと。

富永一朗と鈴木義司

ともに1920年代生まれの富永と鈴木。それぞれに青春時代を戦争とともに過ごすことになります。

大正十四年に京都で生まれたが、大丸社員だった父親が三歳で死亡、母親の実家があった福島県南会津郡田島町で二年間過ごし、五歳で父方の実家、大分県佐伯市に移り、旧制佐伯中学校を卒業後、台湾の台南師範に入学する。終戦は「台南市の高射砲陣地での高射砲兵。高射砲を撃つどころか、空襲を受けて逃げ回っていた」。二十一年三月に佐伯市に帰り、隣村の小学校の教師に。図画を全校児童に教えながら、三年二組を担任。

(寺光忠男『正伝・昭和漫画:ナンセンスの系譜』p.212)

その後も母校の先生にさそわれて図工を指導し全国コンクールに入選させるなど実績を上げる富永ですが、校長の理解があってこそ好きに教育できていることも理解していました。そこで漫画家になることを決意します。その後の活躍は言うまでもありません。

それでは、富永よりも3歳下だった鈴木はどうだったでしょうか。

鈴木は「江戸っ子の十四代目として」、東京・赤坂の生まれ。「家業は質屋と酒屋だった」。幼い頃に川崎市に転居し、旧制川崎中学校に入学、美術部で絵を描いたが、漫画には関心がなかった。近眼だったので予科練などにはいかず、都立理工専門学校に入学、物理や数学を懸命に勉強した。「いまでも物理的思考ができる」のはこのため。しかし、戦争が激しくなるにつれて、勤労動員で旋盤工として働いた。終戦は川崎。家は焼け、周辺は焼死体で埋まった。

(寺光忠男『正伝・昭和漫画:ナンセンスの系譜』p.157)

敗戦後、1948年に日本鋼管への内定を得ながら結核にかかり断念(ひょっとして日本鋼管から土管?)。就職できなかったがために、漫画家になるという選択肢が浮上しました。ともに戦後の混乱のなか『モダン日本』の吉行淳之介に見出されて売れっ子漫画家への道を歩んでいくことになります。

鉄管部落で暮らす

富永一朗が台湾から引き揚げ、鈴木義司が空襲で家を焼きだされた敗戦直後、日本は深刻な住宅不足に直面していました。米軍による執拗な空襲によって失われた家屋、そして延焼を回避するための自らの手で住まいを破壊した「建物疎開」などにより、敗戦直後の住宅不足数は420万戸に達したといわれます。

1 戦災による喪失戸数 210万戸

2 疎開による喪失戸数 55万戸

小 計 265万戸

3 戦時中の供給不足 118万戸

4 外地引揚者のための需要数 68万戸

小 計 185万戸

計 450万戸

5 戦死等による需要減 30万戸

差引現在不足数 420万戸

戦災復興外誌編集委員会『戦災復興外誌』都市計画協会、1985年

迫りくる冬将軍を前に土管だけでなく、学校や兵舎、軍艦、バス、汽車、洞窟などなど雨露しのげるものはなんでも住宅に転用されました。

写真1・2枚目は鉄管を住宅に転用したもの。川崎市内にゴロゴロ転がっていた鉄管に人が住み着きだし、40世帯100人あまりが暮らす「鉄管部落」になったと「毎日グラフ」が紹介しています。発行は敗戦からもうすぐ6年になる1951年7月1日号。

図1 鉄管部落(毎日グラフ、1951年7月1日号)

図2 鉄管部落(毎日グラフ、1951年7月1日号)

先にも引用しましたが、鈴木義司も川崎在住。自宅を焼かれ、終戦を迎えました。鉄管部落に住む人たちもまた、鈴木と同じように家を焼かれた人たちだったのでしょう。

土管住宅に住む

そして3枚目の写真が土管(正確にはコンクリートですが)の転用住宅です。富永描くところの鈴木の家=土管住宅のルーツ(?)がここにあります。建設工事用に土管があちこちに仮置きされていることが多かった時代ゆえの転用でした。

図3 土管住宅(アサヒグラフ、1957年2月10日号)

「国際文化住宅都市」と謳われていた芦屋市に広がる土管。25世帯46人が住むと紹介する「アサヒグラフ」の1957年2月10日号。1950年代後半になっても、こうした転用住宅がごく普通に存在していたのでした。

バス・汽車住宅に住む

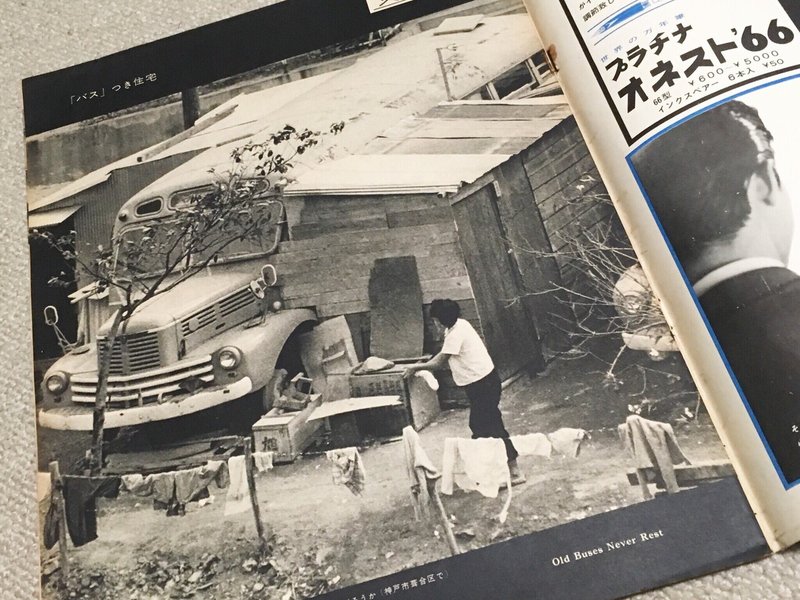

4枚目。乗り物が住宅へと転用された例。バスや汽車・電車が手ごろな大きさもあってたくさん転用された事例が知られます。「アサヒグラフ」の1961年11月3日号にはバスの転用住宅がとりあげられていて、敗戦から16年経過した1960年代に入っても尚、深刻な住環境があちこちにあったことがうかがえます。

図4 バス住宅(アサヒグラフ、1961年11月3日号)

こちらの動画「せまいながらも-生活設計-」にも、東京市営バスを住宅へ転用して住まう家族が登場します。

戦後住宅史と戦後住宅事情のあいだ

戦後の住宅難の背景には、家が足りないという問題だけではなく、戦争によって新たに住宅取得を可能とするための家計が破壊されたケースもあったわけで、住宅金融公庫・公営住宅・日本住宅公団といったいわゆる「三公体制」が生まれようとも、依然として転用住宅に住まざるを得ない状況は残り続けたのでした。

その一方で、近現代日本住宅史の教科書をひらけば、「鉄管部落」の記事が書かれた1951年には清家清の「森博士の家」が竣工していることがわかります。同様に土管住宅の1957年には吉阪隆正「ヴィラ・クゥクゥ」が。そして、バス住宅の1961年は篠原一男「から傘の家」が竣工しています。

ひとびとの生活、わたしたちの人生をよりよいものへと変革すべく試みられた建築創造の最前線が描かれる戦後住宅史の背後には、鉄管部落や土管住宅の存在があったのでした。だからこそ、建築家たちは戦後にふさわしい住宅をつくりだそうとし、行政のひとびとも質をともなった住宅の確保に奔走したのでした。

そう思うと、富永一朗が描き出す「土管に住む貧乏人」の鈴木一家像は、地獄のような戦争の傷跡を目に焼き付けながら、必死に戦後を生きて来たからこそ共有できる、どっこい生きてきたという感慨があったのかもしれません。それを共有できるからこその丁々発止のやりとりだった。いまごろあちらでも、「お札をばら撒く金持ち」として自らを描く鈴木義司に対し、富永一朗が「土管に住む貧乏人」としての鈴木を描く応酬がはじまるころかと思います。

(おわり)

参考文献

西山夘三『日本のすまい・Ⅰ』、勁草書房、1975年

寺光忠男『正伝・昭和漫画:ナンセンスの系譜』、毎日新聞社、1990年

渡辺裕之『汽車住宅物語:乗り物に住むということ』、INAX出版、1993年

サポートは資料収集費用として、今後より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。スキ、コメント、フォローがいただけることも日々の励みになっております。ありがとうございます。