ミサワホームはプレモスの子孫?|戦後復興期からいまに続く住宅産業化の夢と失敗

「我々は『プレモスの子孫』なんです」

そんなミサワホーム社長・磯貝匡志の言葉ではじまるフォーブス・ジャパンの記事「ミサワホーム社長が受け継ぐ、先人たちの『創意工夫への知恵』」(堀香織、2017.12.12)。2017年6月、社長に就任した磯貝氏がミサワホームのこれまでとこれからを語る興味深い記事です。

というか、そもそも「我々は『プレモスの子孫』なんです」ってフレーズに驚きました。ミサワホームがあの戦後復興期の量産住宅「プレモス」の子孫なの???

プレモスという建築課題

そもそもプレモスって何よ、ということで設計者・前川國男の説明を。

「プレモス」とは前川建築事務所と東大第二工学部教授小野薫博士の共同設計によって山陰工業株式会社製作にかかる工場生産住宅の名称である。四百万戸におよぶわが国現在の不足住宅を工業化する以外に根本対策はない。住宅生産を工業化するには工業化に適した住宅設計によらねば不可能である。「プレモス」はそうした考えに出発したわが国最初の工業生産住宅である。

(前川國男「『プレモス』について」1947)

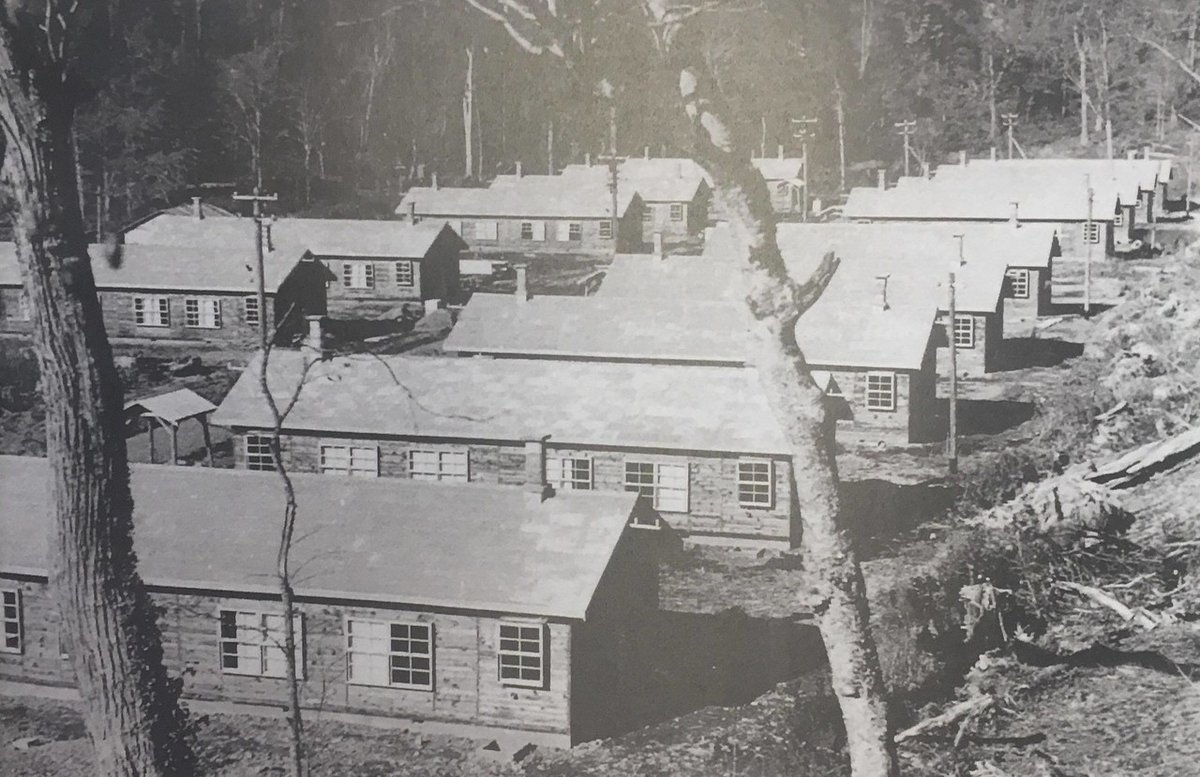

「プレモス」というハイブリッド自動車みたいな不思議な名称は、PREMOSと綴ります。プレファブリケーションのPRE、前川國男のM、小野薫のO、山陰工業のSからとられ、1946年から1951年までに全国で計一千戸が建設されたそう(図1)。

図1 プレモス

戦前から戦後にかけて日本の建築界を牽引した建築家・前川國男(1905-1986)が、構造学者・小野薫(1903-1957)の協力を得て設計した「プレモス」。製作を担当した山陰工業は、もともと戦時中に木造の軍用飛行機をつくっていた会社。その工場を前川の事務所(鳥取分室)が担当していたところ終戦になってしまい、「どうしようか」となって「住宅つくろう!」となったそう。

普通の住宅六坪を建てる資材で十坪建てる方法はないか?一坪七千円かかるものが五千円ですむ方法はないか?こうした努力こそ、日本の建築家の社会的責任であり、日本の生産者の国民的義務であると考えて「プレモス」住宅の改良に日夜の努力が続けられている。

(前川國男「『プレモス』について」1947)

実はこの戦後復興住宅で必要とされた建築目標は、前川にとっての建築設計の偉大なる師匠であるル・コルビュジエが探究したドミノシステムから最小限住宅へと至る建築課題に連なるもので、前川はその実践を戦後復興で演じたのでした。

そんなこんなで、プレモスは戦後日本の住宅史冒頭を飾る、価値ある住宅建築なのです(ディテール、2018年夏号「戦後名作住宅の新しい見方」特集に、プレモスの詳細な解説がありますので、よろしかったらぜひ)。

むしろ営団組立住宅の子孫では?

ミサワホーム設立50周年という節目に新たに社長就任したのが磯貝匡氏。フォーブス・ジャパンの記事では社長は次のようにも語っています。

戦後の焼け野原に残っていたのは、木工機械と木材、それに人でした。前川さんは残ったものを組みあわせて経済を再興することを目指した。そこに日本のものづくりの知恵が存在したというわけです。

木質パネル接着工法で家をつくるミサワホームは、敗戦直後に建築家・前川國男が開発した木質パネル組立住宅「プレモス」(1946)からの系譜に連なる、という。だから「我々は『プレモスの子孫』なんです」と語るのでした。

ただ、これまでにミサワホームが「プレモス」について語った事例を、ましてや、自社が「プレモス」の系譜に連なるなんて語り方をこれまで耳にしたことがありません。あのバウハウスのスピリッツを継承してるみたいな話は耳にタコができるほど聞きましたし、あのヘンな判型の商品パンフレットもその影響ってのは知ってますが。。。

磯貝社長はさらに語ります。

前川さんは『家を焼け出された人、大陸から引き揚げてきた人に住宅を供給しなければいけない。それこそが日本の建築家の使命である』という強い思いを持っていたんです。

そんな前川の思いを継承するミサワホーム・・・。もちろん、木質パネルによる組立住宅って点では「プレモス」とミサワホームの家は共通するけれども、それを言うなら「プレモス」よりも、むしろ住宅営団による「木製パネル式組立住宅」(1941)(図2)の子孫だというべきでは中廊下、なんて思ったり。

図2 住宅営団木製パネル式組立住宅

いやいや、それこそ規格住宅の決定版たるSMART STYLEシリーズは現代における「国民住宅」だと言って欲しかったよ、磯貝社長!

そんな磯貝社長の言葉を記事はキレイに紹介してくれるのだけれども、わたしたちは戦後日本住宅史において「プレモス」はむしろ「失敗」したことを知っています(本記事では失敗したからダメだとか言うのではなく、あくまで当時の文脈のなかで期待された成果に至らなかったという意味での「失敗」であることを念のため付記します)。

「プレモス」の「失敗」。たとえば前川國男建築研究所出身の建築史家・松隈洋は「失敗」の要因を次のように説明しています。

残念ながらプレモスは戦争によって壊滅的となった当時の社会状況と石炭や鉄鋼といった基幹産業の復興に集中投資する傾斜生産方式という国家政策にも阻まれて、庶民の住宅不足の解決という本来の目的とは大きく逸れ、北海道と九州の炭鉱労働者のための住宅に約千棟が建設されただけで挫折してしまう。

(松隈洋「プレモスというミッション:前川國男の復興住宅」)

上記の理由のほか、決定的な「足りないもの」があったことも指摘されています。たとえば藤森照信が大高正人に行ったインタビューですと・・・。

藤森 プレハブ住宅は、デザインや技術はともかく販売力が決定的に大事なわけですが、前川さんはその辺はどうだったんですか。

大高 そりゃまるっきりダメですヨ。ぜんぜんそんなこと考えられない人でしたヨ。

(藤森照信「焼け跡のプレハブ住宅:前川國男とプレモス」)

同じく藤森はプレモスに関わった建築家・田中誠にもインタビューを行い、その田中もまた次のように言っています。

ああいう量産住宅を工場でちゃんと生産するには毎月必ず一定量の受注が確保されなければいけない。ところが、プレモスには販売体制がないから受注が安定しない。だって、前川さんはじめみんな建築家だから、そんなこと考えなくて、いいのをつくれば売れるって思い込んでいた。

(藤森照信「焼け跡のプレハブ住宅:前川國男とプレモス」)

実はこの「失敗」は、前川の師であるル・コルビュジエを筆頭に多くの建築家に共通する落とし穴でもありました。大量生産を成立させるためには大量販売の仕組みが不可欠という事実を忘却してしまいがち(※1)。

もう一点。「プレモス」が庶民の住宅という謳い文句に対して、実は民主主義の啓蒙をも視野に入れた「エリート意識」に拠って立つものだったことを、自らも「プレモス」に住んだ建築評論家・浜口隆一が藤森に語っています。

タタミじゃなくって椅子式の生活で、ダイニングキッチンのワンルームで、いちおうはモダンリビングの考えに従っていましたから、私たちにはよかった。だけど、普通の人にはどうだったでしょうかネェ。当時のモダンリビングっていうのは、エリート意識に支えられた住み方だったから・・・。

(藤森照信「焼け跡のプレハブ住宅:前川國男とプレモス」)

「プレモス」の子孫を標榜することは、前川が挫折した夢を継ぐ者としての自負なのかもしれないけれども、実はミサワホームもアイデアが抜群すぎて、かつ意識高いデザインとあって、一般向けな下世話感を出せていない(=コンサルティング・ハウジングできない)のが弱点だったりしてなんだか笑うに笑えない。

それでも「プレモスの子孫」な理由

フォーブス・ジャパンの記事自体は、磯貝社長が「プレモス」についてなぜ言及するのかについては、あまり掘り下げずにすましてしまっていて、というかすまさざるをえなくって物足りません。

なんだかなぁ、と思って記事タイトルを見直してみると、あれっ?と気づきました。「ミサワホーム社長が受け継ぐ、先人たちの『創意工夫への知恵』」。ああ、そうか。ミサワホームが受け継ぐのではない。ミサワホーム社長が受け継ぐんだ。

なぜか。

それは磯貝社長がミサワホーム50年の歴史上初のトヨタ自動車出身社長であることを踏まえると見えてきます(※2)。

いまはミサワホームの親会社であるトヨタ自動車は「プレモス」が開発されたのと同年の1946年、豊田喜一郎の発意のもと「プレコン」の工場を立ち上げた歴史をもっています。

田辺平学(1989-1954)や後藤一雄(1913-2000)といった東工大の不燃建築研究グループから指導を受けた「プレコン」は、1950年にはユタカプレコンとして独立、現在のトヨタT&S建設へと至ります(余談ですが、そもそもの「プレコン」は内務省防空研究所からの委託で研究開発されたもので戦時技術の平和転用です)。

こうしたトヨタグループの系譜を考えると、磯貝社長は「プレモス」よりも「プレコン」の子孫といったほうが良い気がするけれども、それにもかかわらず「プレモス」を挙げるのは、「プレコン」はコンクリートパネルであって、「プレモス」が木質パネルだという理由だけではないでしょう。問題は「自動車と住宅」の関係なのだと気づきます。

というのも「プレモス」の開発・販売には、当初、鮎川義介(1880-1967)が関与していました。鮎川は言うまでもなく日産自動車の創業者であり、日産コンツェルンの総領だった人物。

「プレモス」は、先に少しふれたように、建築評論家の浜口隆一邸のほか、女優・高峰秀子邸などの著名人の自邸となり、実は鮎川義介邸としても実現しています(本邸が進駐軍に接収されたため)。エリートと炭鉱労働者に住まわれた「プレモス」。日産自動車からの資金支援が「プレモス」開発の背後にもあったとか。

つまり、木質パネルという共通点だけでなく、住宅開発・供給の背景に自動車会社があることを連想せざるをえない事例が「プレモス」であり、その子孫としてミサワホームを位置づけるのが初のトヨタ自動車出身社長・磯貝匡志の歴史観。なんとも意味深な「プレモス」への言及と言わざるを得ません。

先に引用した藤森照信の文章ですが、興味深い指摘を2点おこなっています。

そのひとつは、日本のモダニズム建築家は「国民のために働く建築家としての使命感」と「住宅を工業生産のラインに乗せてみたい」という夢があるというのです。言い換えると「車のように住宅をつくりたい」(※3)。でも、そのモダニズム建築家の夢は失敗の連続。片想いに留まると。

もう一つ、藤森はその文章(初出は1987)で次のように書いているのです。

建築家の開発したプレハブは失敗し、ミサワホームが成功するという日本のプレハブ住宅の悲しい歴史は、最初から宿命と言えなくもない。(中略)トヨタは社員しか買い手のつかないプレハブ住宅の製造を損を承知で続けている。おそらく自動車関係者は、建築と車の間になにか深縁を感じ取っているのだ。

(藤森照信「焼け跡のプレハブ住宅:前川國男とプレモス」)

成功するミサワホームと、社員しか買い手のつかないトヨタホーム(※4)。1987年の時点で、藤森はまさかそのミサワホームが産業再生機構の餌食となり、トヨタ自動車の子会社になるとは予想していなかったでしょう。

そう。ミサワホームもまた「失敗」したのです。その「失敗」からみえるのは、大量生産を支える大量販売体制がネックだったのではなく、庶民の欲望に対して、やはりナイーブで高尚な理念を譲らなかったということ。「国民的義務」をはき違えたということかと思います。節操のないことが大量販売を下支えするとでもいいましょうか。かといって「成功」すればよかったのか、というのもまた一つ問われるべき課題ではありますが。

さて、そんなミサワホーム。設立50周年を迎え、社長に初のトヨタ自動車出身者を迎え、2018年10月には『ミサワホーム50年誌』を刊行しました。

図3 ミサワホーム50年誌

その冊子のタイトルはなんと「LEGACY」。まさかここで親会社トヨタにケンカを売るとは。

(おわり)

注

※1 松村秀一『「住宅ができる世界」のしくみ』、彰国社、1989。特に第二部「建築家と商品」が詳しい。

※2 竹中宣雄会長、下村秀樹副社長は旧ミサワホーム出身。磯貝社長は昭和54年にトヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社。

※3 そもそも前川の師であるル・コルビュジエも自動車愛が強かった。岡田邦雄『ル・コルビュジエの愛したクルマ』、平凡社、2010

※4 岩下繁昭「二〇世紀に書き残せなかった一冊」(群居、第50号、群居刊行委員会、2000)では「なぜトヨタは住宅産業で成功していないか」という内容の本を書きたいとして、いくつかの論点を示していて興味深い。

参考文献

1)前川國男『建築の前夜:前川國男文集』、而立書房、1996

2)藤森照信『昭和住宅物語』、新建築社、1990

3)堀田典裕『〈モータウン〉のデザイン』、名古屋大学出版会、2018

4)松隈洋『ル・コルビュジエから遠く離れて』、みすず書房、2016

5)宮内嘉久『前川國男:賊軍の将』、晶文社、2005

6)前川國男建築展実行委員会監修『生誕100年 前川國男建築展』、前川國男建築展実行委員会、2005

サポートは資料収集費用として、今後より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。スキ、コメント、フォローがいただけることも日々の励みになっております。ありがとうございます。