「建築家住宅」批判の語られ方|「家は建てたが…」座談会から小島信夫、山口瞳の家づくりまで

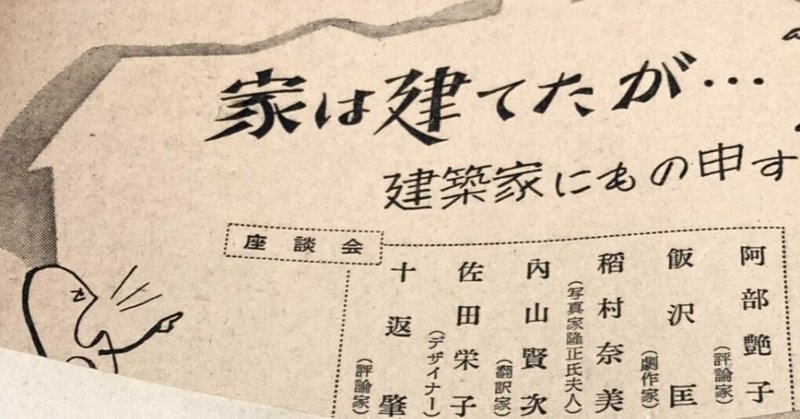

建築家に依頼して自邸を建てた文化人たちが、いかにヒドイ家を建てられ憤慨しているかを語り合ったセンセーショナルな座談会「家は建てたが…:建築家にもの申す」が月刊「婦人朝日」(朝日新聞社)1956年2月号に掲載されました。発刊早々に話題となり、「藝術新潮」や「文藝春秋」など複数の雑誌をまたいだ論争状態へと展開していきました。

この論争のなかで紡がれた言葉の数々は、現在でも折に触れて話題になる「建築家が設計した家は住みづらい」とか「施主の住まいを自分の作品にしている」とか「有名建築家の建てた家は雨漏りする」とかいった語られ方の萌芽としてみれるのでは中廊下と思います。敗戦から約10年を経た当時に顕在化し、言語化できるようになった「建築家批判」の語りを知る好個の資料となっています。

1956年 座談会「家は建てたが…」

さて、その問題の座談会。劇作家・飯沢匡を中心に、評論家・阿部艶子、写真家稲村隆正夫人・稲村奈美、翻訳家・内山賢次、デザイナー・佐田栄子、評論家・十返肇が参加。建築家と家づくりにのぞんだ結果、「実験台」にされたとか、建築家の「売名の道具」にされたとか、さらには「文学青年」ならぬ「建築青年の夢」だとか言いたい放題の内容です。

この座談会をうけ、さっそく月刊「住宅」(日本住宅協会)の2月号では公団・建設省の面々が反論することに。「建築家に対する文化人の発言をめぐって…」と題したその座談会には、公団の牛見章と建設省の尾崎堯則、金子勇次郎、竹林寛、前田勇、松谷蒼一郎が参加。松谷は飯沢匡の発言をとりあげて「名士意識」「ブルジョワ意識」と斬って捨てます。ただ一部建築家にみられる過剰な作品意識にも注意をうながしています。

さらに翌月3月には月刊「藝術新潮」(新潮社)に、座談会をリードした飯沢匡が「ノイローゼと新建築(家は建つたけれど…)」を寄稿し、座談会での主張をさらに先鋭化・ダメ押し。「どうも現在の建築家は余りにも芸術家だ。彼らはそれに住む人間を不安にしてノイローゼにしているのである。これらファシストに呪いあれ!」と締めくくります。

この飯沢論考を受けて同誌翌4月号には、建築家・池辺陽が「建築家はファシストか―建築は建築家だけがつくるものではない」を寄稿。論争状態に入ります。池辺は、飯沢の辛辣な建築家評を踏まえつつ、抑制の効いた論調で反論しています。池辺はこう書きます。

(批判の内容は)なかなかの建築の本質にふれた問題であり、日本では残念ながら今までに、建築に対するこういう立場からの批判が全く見られなかったからである。私はこのことから、日本にもようやく建築が発展し得る社会的基盤のできつつあること、そして又現在の建築デザインが本物になりつつあることを感じている。

さらに「芸術新潮」は池辺論考の翌5月号にて、無記名記事「現代建築12の問題」を16頁にわたり掲載。「11.藝術家か職人か」では再び「婦人朝日」座談会にも言及するほか同年論争となった「1.ガラス建築の不安感」から「12.量産住宅の敗北」まで建築全般について12の争点を挙げて論じています。現代建築・現代住宅を批判する論点が整理されたのです。

さらにさらに座談会に端を発した論争勃発の翌年、1957年1月の「文藝春秋」にて、飯沢匡と竹山謙三郎、山越邦彦による鼎談「『太陽族』建築の流行について:地震と火事の国にガラスのビルを建てる風潮」が掲載されます。頻出キーワードは竹山がかかわった「不安感論争」を受けて「不安感」。竹山や山越の発言の間に入る飯沢の皮肉がきいた合いの手が悪い意味で秀逸(しかも最後に…(笑)が)。

戸建て住宅を建築家がてがけること。そして、それら住宅が戦前までの洋館や文化住宅ではなく、機能主義を代表とした建築理論やスタイルに拠りつつ設計される状況が、1950年の住宅金融公庫創設に後押しされて普及していったわけで、そうした状況がひろく展開したことから当然に施主と建築家とのあいだのミスマッチやトラブルも顕在化していきました。

それとあわせて、そうしたミスマッチやトラブルに対してどのように反論し、クレームをつけるかといった建築家批判の「語られ方」もまた編成されていったのでした。

1963年 「実験住宅の悲しみ」

「語られ方」の成立は、さらなる精緻化と芸術化ももたらします。座談会から7年後、「藝術新潮」1963年9月号に、小説家・小島信夫が建築家・広瀬鎌二の設計による自邸を批判するのです。

それに先立って、小島は自邸の建設過程を雑誌『家庭画報』に不定期連載しています。題して「わが家を建てるということ:ある住宅の計画から引越しまでの記録」(1961.1-62.7、全8回)。設計を担当した広瀬鎌二は自身の設計した住宅を「SHシリーズ」としてナンバリングしていることでも知られますが、小島邸は「SH-55」となります。

さすが小島信夫というか、あいかわらずの小島信夫というか、氏独特のテンションでレポートは進みます。建築家の先鋭的な設計提案にふりまわされる小島夫妻の物語。ちょっと毎回、実名かつ詳細になじられる広瀬鎌二建築事務所が不憫。連載にただようテンションは各回のタイトルを並べるだけでもジンワリと伝わってきます。

第一回(1961.10) こうして新築にふみきった!

第二回(1961.11) 予算倍増・工事延々の記

第三回(1961.12) 新築を見ずして明け渡すの記

第四回(1962.02) ようやく建前を迎えたが

第五回(1962.04) 家はかたちをなしてきたけれど

第六回(1962.05) 丘の上であることのよしあし

第七回(1962.06) 完成待たず引越しの記

最終回(1962.07) 新しい家に住んで一か月

いずれは戸建て・持ち家に住みたいと誰もがあこがれたこの時代。小島邸は1961年6月から翌62年4月にかけて建設され、それと並走するように建設過程が連載されました。小島は『家庭画報』で同時に「ここにこんな夫婦が」というルポも連載していて、どうやら思わぬ建設費増加に対処すべく、がんばって原稿料を稼いでいたものと思われます。

連載「わが家を建てるということ」は後に単行本『小説家の日々』(冬樹社1971)に収録されますが、同書には連載時に掲載されていた写真が全部カットされてます。広瀬鎌二の「SHシリーズ」が建設される過程が、しかも建築専門誌であれば載せないであろうアングルやカットで見ることができるので貴重です。

さて、さきほども言及したように、小島は「わが家を建てるということ」の連載終了から約1年後に、今度は『藝術新潮』(1963年9月号)に「実験住宅の悲しみ-私の家-」と題した文章を寄せています。こちらも『小説家の日々』に収録され、やっぱり掲載時の写真5枚はすべてカットされてます。文章の締めくくりはこうです。「生まれ変つたら設計士になつてやりたい」。恨み節。。

「わが家を建てるということ」と「実験住宅の悲しみ」はともに広瀬鎌二建築事務所とのやりとりを中心に、家づくりにまつわる「こんなはずじゃなかった」を延々と書き連ねる内容です。かといって悲壮感はなく、無計画な小島夫妻のドタバタ騒ぎがユーモラスですらある。というか、そもそも小島文学自体がそういうものだし、ということは、この連載で書かれている内容も虚々実々でどこまで本当なのかもわかりません。

いずれにせよ、小島信夫が自邸新築に際してとんだグズグズを繰り広げたのは事実だろうし、実は新築に至る中古住宅購入と増改築の失敗(連載1回目で語られる)も十分にグズグズ。小島氏はむしろグズグズに向けて積極的に突入していくために、『新建築』から『モダンリビング』に至るまで幅広くメディアに露出していた広瀬鎌二へ設計依頼したのではないのかと勘繰りたくもなります。

つづられる小島の嘆きは、ステレオタイプな「建築家は施主の家を『作品』にしてしまう。建築家の設計は住みづらい」といった語り口を小島節に昇華したものと思えなくもない。「住宅」の時代ともいえる1960年代に、大工や工務店ではなく、戦後建築界のスターであり大学教授でもある建築家に依頼するということ。つくられた住宅がよくある普通の家とは異なること。これら要素は小島文学にとってなくてはならないものだったのでは??

その証左というか、その後に小島信夫が手がけた『抱擁家族』(1965)で自邸は重要な位置を占め、さらに2000年代に入って立て続けに出版された『各務原・名古屋・国立』(2002)、『残光』(2006)、『ラヴ・レター』(2014)に登場する自邸や広瀬鎌二への言及にふれると、あぁ、まんざらでもなかったんだな、と思えてくるのです。小島が芥川賞を受賞した『アメリカン・スクール』(1954)における「アメリカ」が「建築家」なのかも、とも思ったり。

なお、小島の自邸について詳細な考察は下記の本(第1章:小島信夫の「家」)が必読です。

きっと、自邸と広瀬鎌二のことが大嫌いで大好きだったはずです。建築家がてがけた先鋭的な住宅への愛憎入り乱れる思いが戦後の持ち家普及のなかで広く共有されていきました。さきにみた1956年の座談会「家は建てたが…」は、そんな「語られ方」の原型として登場したとみなすこともできそう。「太陽の季節」と「もはや戦後ではない」の年。

1969年 山口瞳と「変奇館」

作家・山口瞳の自邸もまた、建築家によるユニークな設計が特徴的です。

主著『江分利満氏の優雅な生活』(1963年)は、山口自身、サントリーに勤めて広報誌やコピーライターとして働くサラリーマンとしての経験をもとにしたエッセイ集。同年には映画化もされました。戦中生まれ昭和人を通したサラリーマン文化を振り返る貴重な作品となっています。

さて、そんな山口は自邸を建てることになります。後に自ら「変奇館」と名づけるその住まいは、建築家・高橋公子による設計。高橋公子の夫は建築計画学の泰斗・高橋鷹志。その父はドイツ文学者・高橋義孝です。そして山口瞳は高橋義孝の弟子。

「増えてしまった本を収納するため、書庫でも建てたい」と義孝氏に相談したところ、「息子の嫁が建築家だから、頼んでみろ、(設計料くらいは)安くしてくれるぞ」と紹介された。

そんなご縁なので、山口は高橋公子とは面識もなく、彼女の手掛ける住宅建築の作風など全く知らないまま家づくりに突入することになります。ましてや、高橋は「工業化」を切り口に戦後住宅を模索し住宅雑誌『モダンリビング』を牽引する建築家・池辺陽の弟子です。

昔者の大工の建てた平屋に住みたいというねがいは、ずっといだきつつけているが、そんなゼイタクが許されるはずがない。

江分利氏にそう語らせる山口は妻ともども、コテコテ日本家屋が住まいの原風景であって、前衛建築家が手がける実験住宅は未体験ゾーンでした。

さて、そんな山口瞳邸は1969年に竣工します。陸屋根でシャープな箱型外観。半地下の食堂に面して池が設けられた。欲しかった和室はほぼほぼ却下。「床の間がほしい」という山口に高橋は「ジュラルミンの床柱にします?」と返答し、床の間も断念。前衛的な住宅に戸惑いつつも、自ら「変奇館」と名づけて住み続けました(永井荷風「偏奇館」のもじり)。高橋公子もまた、こう語ります。

この家の住人は作家である。そして彼は“この家は全体として気に入っているが名づけて奇邸である”と言われる。それは、使い勝手とか温度・湿度とか、一般的に機能性能という言葉で表されるもの、五感で認識できるもの以外のところで一種の拒絶反応が起きているらしい。

そして「言ってみればコミュニケーションの不足」と語る。竣工後はたびたび不具合に悩まされ、豪雨被害で食堂が水没したことも。エアコン普及前の時代とあって夏の暑さには参ったとか。とはいえ、いわゆる建築家のエゴに振り回されて、大切な住宅を「作品」にされてしまった…といったステレオタイプのお話とは違うようです。

竣工から10年後には増築され「変奇館」はそれまで以上に山口の仲間たちが集う場となっていきます。山口のご子息で、自身も「変奇館」に住んできた山口正介氏は「父は、この前衛建築の家を愛していました」と語っています(『時間の中の住まい』2003年)。正介氏はこんな文章もお書きになっています。

建築家が手がけた実験住宅に作家が住む。しかもなんだかんだありつつも創作意欲を刺激するのか、たびたび作品に登場する。人生の舞台、思索の糧となっていく建築家住宅。

**************************

小島邸は山口邸に先駆けること7年、1962年の竣工です。池辺陽と双璧をなす前衛建築家・広瀬鎌二のお仕事。両者の作風を反映するかのように、小島信夫の家づくりレポートはぐずぐずグチグチな語り口でほほえましい。でもきっと「この前衛建築を愛していました」と思うに十分なほど、何度も何度も小島の文学作品に登場するのです。

至れりつくせり、住み心地抜群といった住宅設計とは異なるものの、だからこそ新たな創作意欲へと向かわせる住宅建築たりえているとしたら、作家はそもそも建築家と真剣勝負するために設計を依頼するものなのかもしれません。そして、言語の達人である作家たちが繰り出す建築家批判は、センセーショナルにうわべのみで受け取ってはこぼれおちてしまう捨て身の思索が込められているはずです。

(おわり)

サポートは資料収集費用として、今後より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。スキ、コメント、フォローがいただけることも日々の励みになっております。ありがとうございます。