北九州市のプラネタリウムで提案の顛末その1(提案した内容)

こうしたことを書く事が適切かどうかは大いに迷いましたが、すでにTwitterなどでもある程度明かしている事でもあります。

今後の教訓として、そして真意が誤解なく伝わるようにこの場で一部始終をなるべく簡潔にお伝えしたいと思います。私の望みは、プラネタリウムの選定が、適切に行われるようになること。プラネタリウムに限らずすべての事についてです。何かの参考になればと思い、記載することにしました。

(※この記事は全5部となっています。続きへのリンクは以下になります)

その2

https://note.com/takayuki_ohira/n/n20adf44b8679

その3

https://note.com/takayuki_ohira/n/n3a9cb1593d63

その4

https://note.com/takayuki_ohira/n/n161a6979ce35

その5

https://note.com/takayuki_ohira/n/neeaef77ee74e

北九州市はスペースワールド跡地に大型の科学館を設置そこにプラネタリウムの設置を計画しました。

その要件は近隣の施設を圧倒的に引き離す唯一無二のプラネタリウムでした。実績を最優先で問われると大手の2メーカーに引けを取る私たちですが、世界無二のプラネタリウムを要望されるとあって、出番だと思いました。そう感じたのは、最初に市役所に訪問し、担当者と面会した時でしょうか。その後も何度かお話をするうちに、その思いを深めました。九州地区にメガスターの常設館を作りたいという思いもありました。まだ1館もないからです。

私たちはその思いをもとに提案内容を策定しました。提案書そのものを公開するわけにはいきませんが、どのような提案内容だったかをざっくり記します。まずは全体像を俯瞰してもらうのが一番です。

これだけだと、ふわっとした印象しか与えられないとは思いますが、何よりもまず、世界一の要素の多さです。私たちは、5つの世界一と3つの世界初を掲げた提案をしました。では、順を追って説明します。

15億個の星

他社のものが最大で1億5千万個とのことですからちょうどこの10倍にあたります。こんなにたくさんの星を映してどうするのか?と疑問を持たれやすいかもしれませんが、ここで再現する星は全て夜空に実在しているものだということをまず強調しておきます。欧州宇宙機関のGAIA衛星の観測データをもとにして、私の元勤め先でもあるソニーの最先端の技術を駆使して製造した超高精度の恒星原板によって再現されるものです。続いて、実際どんな見え方をするのか?です。

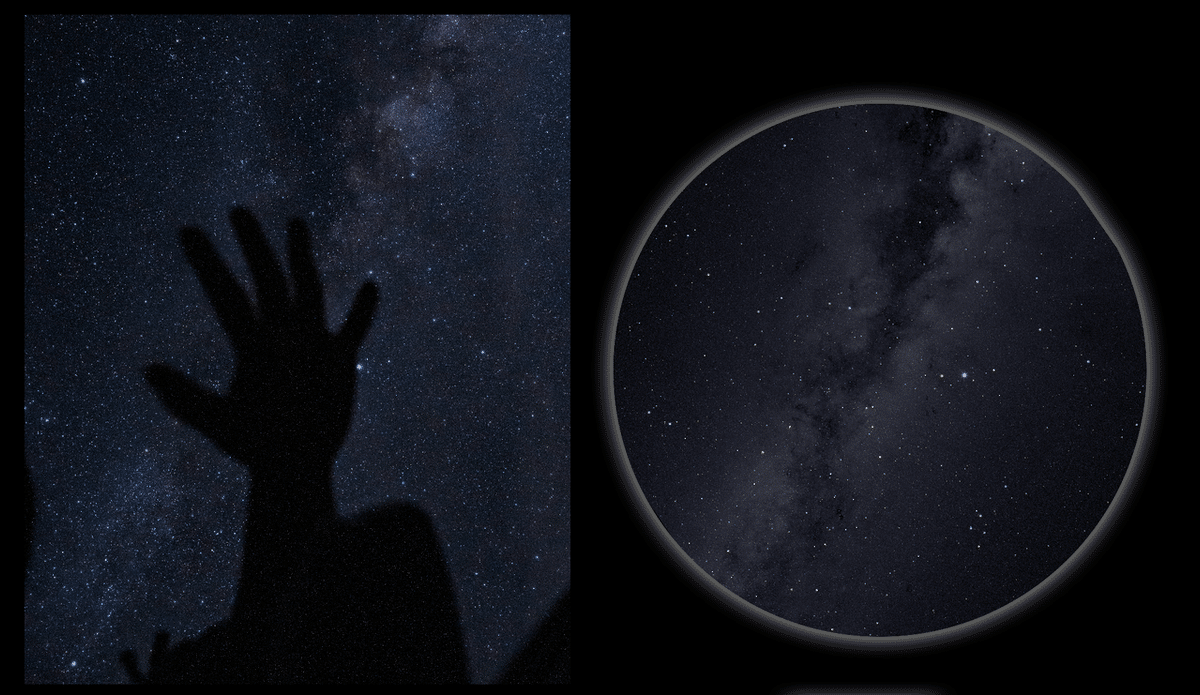

ちょうどよい説明画像があります。

これは石垣島で昨年撮影した写真です。月明りも街明かりもない環境で、夜空に手をかざして撮影しました(最近のカメラは感度が良いのでこんな写真が撮れる)。注目頂きたいのは、手の輪郭がはっきりを見えている事。当たり前と思うかもしれませんが、もし夜空にまばらにしか星がないなら、こんな形で手が見えないはずなのです。

この手の輪郭を見せているのは、肉眼で見えないかすかな星たち。これが無数にあるから、夜空がうっすらと光を帯びて、手を浮かび上がらせているのです。写真で撮ったから明確に見えますが、実際にこの輪郭は肉眼でもちゃんと見えます。是非試して頂きたいです。但し市街地でなく街明かりが全くない場所で。

実はこの実験は、アタカマ砂漠の標高5000mの地点で試したことがあります。NHKの番組の仕事で訪問した時ですが、その様子は番組でも放送されています。夜空は漆黒ではないのです。これはわざわざ私が試すまでもなく、「夜天光」として広く知られている事でもあります。

これは、その写真とGIGAMASKの画像を比較したものです。わかりやすいようにやや明るさを強調しています。

本物の夜空に限りなく近い印象を与えていることはお分かりいただけるのではないでしょうか。何故なら、やっていることはシンプルで、本物の星空にある星を、可能の限りそのまま忠実に再現しているだけだからです。肉眼で見えない星をカットしてしまうと、星空の背景が文字通り「漆黒」になってしまい、本物の星空とは違ってきてしまうのです。

宇宙飛行士たちが、宇宙で星空を見て「メガスターみたいだね」と口をそろえるそうです。彼らの意見を待つまでもなく、本物の夜空をよく観察している人であれば、それは理解されると思います。ここで再現される星は全て本当の夜空に実在し、そのほとんどは肉眼はおろか市販品の望遠鏡を持ってしても簡単に観測することができないような極めて微かな星ですが、そのかすかな明るさそのものを再現することによって本物の夜空の奥行きを限りなくリアルに再現するということが最大のコンセプトです。例えば天の川は、空気の綺麗な場所では私たちの肉眼で見ることができますがそれを作っている一つ一つの星は私たちの肉眼では見ることができませんよね。

ですから、私たちはその星空のリアルさを知っていただくために審査委員向けに実物を実演し、そのコンセプトについても説明をしたわけです。

12Kの映像

光学式プラネタリウムと併用するための全天周デジタル映像装置です。ここで私たちは、合計解像度12Kのシステムを提案しました。これは世界最高解像度になります。カナダのエドモントンに、Skyskan社が納品した、4Kプロジェクタ12台からなる、10Kシステムがありますが、今回は私たちは14台を使ったシステムです。

ただ単に解像度が高いだけではありません。ここに、私たちの独自技術であるFUSIONという機能を搭載しました。これは、高精細のデジタル投影装置を使って、まるで光学式と区別つかないほどに精細でリアルな星空を再現するものです。12Kの解像度は、肉眼の分解能にほぼ匹敵し、解像度の面では光学式とほぼ区別できないほどの精細な星空を出せるのです。ただ、一点だけ課題があります。それは明るい星の再現です。プロジェクタでは、解像度がどんなに高くても、輝度の問題で、それだけでは鋭い輝きのある星を出せないのです。以下のグラフは、やや専門的ですが、ドームに投影された星の像の輝度分布を断面にしたものです。

デジタル映像では、輝度が限られているので、暗い星はいいのですが一定より明るい星を出そうとすると、大きな面積の丸で表示しなければならなくなります。それがぼんやりとした印象を与えてしまう要因です。

光学式プラネタリウムであれば、星に光源の光を集光できるので、鋭い星像が出せるのです。

FUSIONのミソはそこにあり、ならば暗い星はデジタルで映し、明るい星だけを光学式で投影する事で、その課題を解決しているのです。これが私たちの特許になっているのです。

しかし、明るい星だけ光学式で、暗い星をプロジェクタで投影する。なぜこんなことをするのでしょう?このことによってもたらされる事は何でしょう?それが一番の疑問だと思います。それは、一言で言えば

全ての星が、自在にコントロールできる!

です。

光学式プラネタリウムは、美しい星を映すことには長けていますが、原板に物理的にあけられた穴を通して星を映すため、それらの星を個別にコントロールすることはできません。しかしプロジェクタであれば、デジタルなので自由自在というわけです。色、明るさ、瞬き、位置。あらゆることがです。そして、明るい星だけ、光学式で映します。明るい星は数がごく限られているので、それら限られた星なら電気的にコントロ―ルできるのです。

さて、疑問は、で、結局お客さんが得られる体験はどう変わる?

だと思います。たとえば、景色と一緒に星を映した時に、景色に重なる星が透ける事が亡くなります。え?どういうこと?と思われた方は賢明です。

そうなのです。他のプラネタリウムでは、景色と星を一緒に映すと、景色に星が透けてしまうのです。

最近は、高精細な景色を再現できることをウリにした施設も出てきていますが、それでも、この不自然な課題は残されているのです。

それだけではありません。星を固有運動(長い年月がたつと星座の形が変わる事)や、3次元の宇宙飛行で星の位置が変わってしまうことすら再現できるのです。この12K-FUSIONについては

これは、北九州市に提案時に使用した説明映像をもとに再構成したものです。また、やや古いですが、以下の動画も分かりやすいです。

つまり、要約すると、この世界最高解像度となる12Kは、このFUSIONと組み合わせることで、

光学式の美しい星空のまま、

全ての星を映像に合わせて点けたり消したりできる。

全ての星に色をつけることができる。

全ての星を3次元で自由に動かす事もできる。

たとえばこれは北九州市の若戸大橋の景色ですが、美しい星空と若戸大橋が完全に調和します。他のプラネタリウムではできません。光学式とプロジェクタによるデジタル映像を共に映せば、若戸大橋に星が透けてしまいますし、デジタルだけで表現すれば星は精細なものではなくなってしまいます。(他社が多用している魚眼レンズを使ったプロジェクタの場合特に)12K解像度と、独自技術で、光学式とほぼ見分けがつかない精細度なのです)この星空と景色がきちんと調和するのです。

過半球ドーム

プラネタリウムのドームは円天井なのはよく知られていますが、その形状にはいくつかの種類があります。一つは水平ドームで、180度の角度を持つものです。客席は、ドームの中心を向いて同心円で配置されるものが多いです。本物の星空を忠実に再現するのに適しています。有名な施設ですと、名古屋市科学館や、MEGASTARが設置されているかわさき宙と緑の科学館などがあります。

もう一つが傾斜ドームで、これはドームを傾斜させるもので、座席は一方向に並びます。前方に視界が大きく広がり没入感が高くとれるのが特長です。

これらを説明した記事はプラネタリウムガイド

https://www.planetarium-guide.net/type/hard_inc.html

が分かりやすいでしょう。

さて、今回私たちが提案したのは、過半球傾斜ドームというものです。

どういうものかというと、以下の資料(提案書より抜粋)をご覧頂くのが一番でしょう。

プラネタリウムによく行かれる方ならわかると思いますが、プラネタリウムでは景色をよく投影します。最近は美しいパノラマ(景色)の再現をウリにしている施設もあります。しかし半球のドームでは、景色は地平線の下になってしまうので、それをかさ上げするわけです。するとどうしても星と景色が重なっておかしなことになってしまう。ドームを傾斜させるとその問題はなくなりますが、景色が見えるのは前面だけになります。その両方を兼ね備えたのが緩傾斜過半球ドームです。360度、全方位に渡って景色と星を共に満喫できるようなものだったわけです。

ドルビーATMOS立体音響

最近の劇場ではサラウンドなどといって立体音響が普及してきています。プラネタリウムでも最近は多チャンネル化による立体サウンドが導入されている施設があります。中にはスピーカーを30台以上使う施設もあるようです。

ただ、これらには課題があります。フォーマットが統一されていないため、その施設専用に音を編集しないとなりません。これは莫大な時間とコストがかかります。加えてそうまでして編集した音源は、他の施設では使えません。だから当然、そうした編集費用は投入しがたく、結果、ドーム施設では立体音響は宝の持ち腐れになりやすいのです。

ここで浮上したのがドルビーATOMOSです。劇場などでよく聞くようになりましたが、これは立体音響のフォーマットを共通規格化し、その仕様で編集された音源はどの施設でも立体音響として上映できるというものです。さらに、水平方向だけでなく上下の音像移動も可能です。このドルビーATOMOSは、まだプラネタリウムやドーム施設での導入事例はありません。なので実現したらこれも世界初になりました。さらに、これが導入できると、この北九州市で制作した音源がほかの劇場やプラネタリウムで再現できたり、逆もまた可能になるわけです。

まだまだあるのですが、今回はこのくらいにしておきます。

続きはこちらから。「北九州市のプラネタリウムで提案の顛末その2(提案した内容2)」https://note.com/takayuki_ohira/n/n20adf44b8679

(続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?