留学日記#08: ホロコーストの歴史を訪ねて

皆さんこんにちは。日本では新学期が始まり、新たな気持ちで春を迎えている方も多いのではないでしょうか。ここアムステルダムでも少しずつ暖かくなり、桜も咲きだしました。今週は1月並みの寒さに逆戻りしてしまいましたが。

前回のnoteでは、ドイツ旅行の帰りの出来事についてお話ししましたが、肝心のドイツ旅行についてお話していませんでした。いろいろ書きたいことはあるんですが、キリがないので今回のドイツ旅行のメインに絞ってお話ししようと思います。

今回のドイツ旅行では、1・2日目にベルリン、3・4日目にハンブルク、5日目にハノーファーに滞在しました。そのハノーファーから電車とバスを乗り継いで2時間程度のところに、ベルゲン・ベルゼンという強制収容所跡(Bergen-Belsen Concentration Camp; Bergen-Belsen Gedenksätte)があります。ここはかの有名なアンネ・フランクが戦争末期に移送されて、亡くなった場所でもあります。現在は収容所の跡地が記念館(memorial)になっています。

この施設はロシアのウクライナ侵攻がなければ訪れる予定だったアウシュヴィッツに比べると、それほど知られてはいません。そのためなのか、ほとんど見学客はいませんでした。僕たちのほかに2人か3人くらい。当時の建物などは一切残っていないので、知らないでいたら、だだっ広い草原と勘違いしてしまうかもしれません。

ベルゲン・ベルゼンとは?

この収容所は、当初はソ連軍の捕虜収容所としてスタートしました。その後は専ら「交換ユダヤ人」(アメリカやイギリス、中立国の国籍を持っているなどの理由で、海外で拘束されているドイツ人と交換可能なユダヤ人)の収容所として使われていました。しかし戦争末期、1944年の後半ごろから、ソ連軍の反撃を受けて、ポーランドやドイツ東部にある強制収容所から大量の収容者が移送され、ユダヤ人の収容施設として使われるようになったのです。アンネ・フランクもまた、同じ時期にアウシュヴィッツから移送されたユダヤ人のなかの一人でした。

ここには「強制収容所」と聞いて私たちがイメージするような、いわゆる「ガス室」はありませんが、食料も満足に与えられず、各方面から移送された何万もの囚人が押し込められました。こうした劣悪な衛生環境の中で、チフスや結核などの感染症が流行し、夥しい数の人が亡くなりました。連合軍が収容所を解放した後、あまりの衛生環境の悪さから、収容所の建物はすべて焼き払われることに。それが理由で、現在は敷地の中に建物や遺構などはほとんど残っていません。ただただ何もない草原が広がっているだけです。

記念館の中では、ベルゲン・ベルゼンの歴史に関する展示が並んでいます。収容所として使われていたころの歴史はもちろん、収容所が解放され、戦争が終わった後に、生き残ったユダヤ人たちがどんな人生を送ったのかまで、詳しく解説されています。

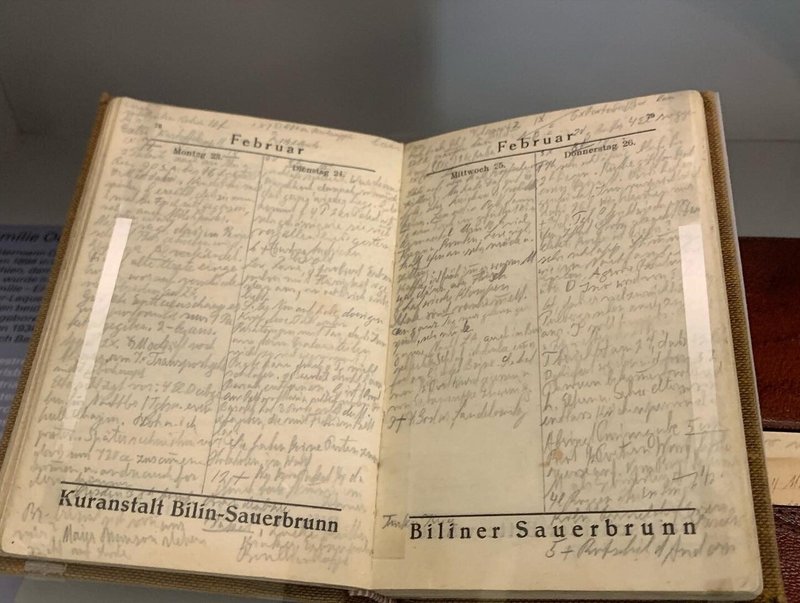

こちらは、収容者の手記。ここには掲載しませんが、亡くなった方のご遺体をほかの収容者が運んだり、ブルドーザーで穴に埋めたりしている様子の写真も残っています。毎日亡くなる人の数が多すぎて、焼却炉のキャパシティでは追いつかなくなって、やむを得ず埋葬に切り替えたようです。それにしても、ひどい・・・。言葉を失います。

この場所を訪れた理由はただ一つ。小さい頃から教えられてきた「ホロコースト」。そこで当たり前のように行われた人種差別、夥しい大量虐殺、その場所に出向いて見たかったからです。実際にその場所を訪れて、同じ地面を踏んでみて、何を思うのか。何を感じるのか。自分の目で確かめてみたかったからです。

そうは言っても、ほかのホロコーストの史跡、例えばアウシュヴィッツであるとか、アムステルダムにあるアンネの家とは違って、何かが残っているわけではありません。建物はすべて焼き払われて、当時を思い起こさせるようなものはほとんど何も残っていません。残っているのは著名人の墓、そして名もなき犠牲者の集団墓です。そしてそういうわけですから、当時のことをイメージすることは決して簡単ではありません。

それでも、いや、それだからこそ、思うこともあります。まず、犠牲になった方の数の大きさに改めて驚かされます。きちんとした史料が残っていないことから、ベルゲン・ベルゼンでの犠牲者数には諸説あります。10万とも17万ともいわれています。特に、他の収容所からの移送者が急増した、解放直前の数か月だけで5万人近くの人が亡くなったとも言われています。結局のところ、正確な数値は(いや、大雑把な数値でさえも)明らかではないのです。ちなみに、ホロコースト全体の犠牲者も正確な数値はわかっておらず、およそ600万人と見積もられています。

「10万」と一言で言いましたが、どのくらいか想像できますか?ご気分を悪くされる方もいるかもしれませんが、あえて書きます。今、目の前に人が10人横になって、積みあがっていると想像してみてください。それが、横に100列で、1000人です。そのグループが100個集まって、ようやく10万人。数値で言われるとピンと来ないかもしれませんが、こうして想像してみると、とんでもない数だと言うことがわかると思います。その数の人たちが、このベルゲン・ベルゼンという場所で犠牲になった。

私たちは、ホロコーストの歴史を、ユダヤ人への差別や虐殺の歴史を、歴史の本を通して、あるいは実際にそれを経験した著名な方の言葉を通してしか知ることができません。それが例えば日記を遺したアンネ・フランクであり、収容所での生活を生き抜いて作品を残したヴィクトール・フランクルであり、プリモ・レーヴィであり、その他の多くの人たちであるわけです。

それでも実際には、私たちがその名前も知らないような、ごく普通の人たち、戦争がなければどこかの街で楽しく暮らしていたかもしれない、そういう人たちが何万と、何十万と、その時代に亡くなっているのです。言い換えるなら、私たちが今知りうること以上に、夥しい数の人たちが亡くなっていて、その人ひとりひとりに、それぞれの人生が、物語があったということです。

ベルゲン・ベルゼンには、上に挙げたようないくつかの大きな集団墓があります。お墓と言ってもご遺体やご遺骨が埋葬されているわけではありません。本当は一人ひとり名前を入れて、ご遺体やご遺骨を埋葬すべきなのでしょうが、それはできません。あまりの死者の多さから、誰がいつどの建物で亡くなって、どこに埋葬されているのか、全くわからなくなってしまったからです。焼却炉ですらもキャパシティを超えてしまい、戦争末期にはご遺体をまとめて穴に埋めるだけになっていました。収容所のいたるところに遺体があったと言います。

その意味で、集団墓に祀られている人たちは、まさに「名もなき犠牲者」と言えるでしょう。ホロコーストに限らず、あらゆる歴史においては、常に「名もなき人々」がいて、彼ら彼女らには、一人ひとり違った人生が、物語がある。集団墓を、そして建物が何もかもなくなった更地を踏んで、そんなことを思っていました。

歴史を学ぶとはどういうことなのか?

私たちは、一般的には歴史書を通して、あるいは(ホロコーストに典型的ですが)同時代人の証言や手記などを通して歴史を学んでいます。その時代に何が起こったのか、その時人びとは何を考えていたのか、何をしようとしていたのか。

しかし当然ながら、私たちには過去に起こったことのすべてを知ることはできません。参照した史資料は決してすべてを網羅しているわけではない。限られた史資料によって明らかにされる事実を、作り上げていく。

元から存在している「歴史」を私たちが受動的に受け入れるのではなく、私たち自身がいわば「歴史家」となって、歴史を作り上げていく。だから当然、同じ時代の出来事であっても、どの観点から歴史を見るかによって、あるいはどの史料を参照するかによって、見えてくる歴史は変わってきます。だから、可能な限り偏った歴史の見方にならないように、幅広い視点から歴史を眺め、史料に基づいて、検証していくことが重要である、ということはいまさら言うまでもないかもしれません。

私が言いたいのは、たとえ現存するすべての史料を参照したとしても、それは同時代のすべてを知ることはできないということ。今私たちが知っているのは、「語られている」ことだけであって、それは実際に起こったことのうち、かなり限られた一部にすぎません。それだけではなくて、まだ「語られていない」歴史が、「語りえない」物語が本当はもっとあるのだろうと思います。

今目の前に存在しているもの、いま語られているもの。それらに耳を傾けることは確かに重要です。「語られていない」ものを読み解くなんて、それは無理な話ですし、そもそも矛盾しています。それをする必要はないと思っています。でも、その「語られていない」ものに耳を傾ける、傾けようとする姿勢だけは、持っておいてもいいんじゃないのか、そう思っています。

歴史を学ぶとは、「語られている」ことに耳を傾けながらも、同時にそこには「語られていない」ものがあるという、その可能性と向き合い続けることなのではないか。

今ちょうど、プリモ・レーヴィという、イタリアの化学者の本を読んでいるのですが、彼は『溺れるものと救われるもの(sommersi e i salvati)』という作品の中で、は次のように書いています。

真の証言者とは私たち生き残りではない。私たちは、背信や能力や幸運によって、底にまで落ちなかったものたちである。底まで落ちたものは、メドゥーサの顔を見てしまったものは、語ろうにも戻ってこられなかったか、戻ってきても口を閉ざしていた。

つまり、真の証人とは、生き残って証言している人ではなくて、証言することのできない人たちなのではないか、ということです。これは「レーヴィのパラドックス」と呼ばれるパラドックスです。語られたもののみに耳を傾け、それを読み解いて満足するだけでは、不十分だということです。こうして整理してみると、びっくりするほど当たり前のことです。

私たちは、「言葉」というものを信頼しすぎているのかもしれません。たしかに、私たちは「言葉」によって意思を疎通し、わかり合う。「言葉」によって、時代を超えて語り合うこともできる。過去に起こったことを知ることもできる。しかし、そうした「言葉」では語りきれないもの、「言葉」を超えた営みというものが存在するのではないか。ベルゲン・ベルゼンというこの地に足を踏み入れて、そう思わずにはいられませんでした。

戦後燃やされて、何もなくなってしまった元収容所。そこに祀られている何万もの命。その命が祀られている集団墓。それをみるだけで、何も語らなくとも、心に迫ってくるものがあります。そのような、言葉を超えた「コトバ」によって、語られるものが必ずある。それが、現場に足を運ぶ意味なのだろうと思います。

たくさん本を読むことで、わかった気になってしまっていたのかもしれません。でも、そうした言葉の不万能性、学ぶべきことの膨大さに対して、もっと謙虚になってもいいのかもしれない。そんなことを思った、ドイツ旅行でした。ちょっと重すぎましたかね。

〈ブックリスト〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?