企業と地方自治体の連携協定を研究する

官民連携って?

地方自治体の仕事に関わって6年位がたち、いろんなところで、「官民連携が大事」とか、「地域課題を解決するには民間活力を」ということを声高に叫ばれているが、その実態は千差万別であった。

自治体は、基本的には企業への公平性の原理から、プロポーザル形式を取って発注先を決める。計画があって、それを担える実績をもっているところを選ぶという形式が多く取られる。これでは新しい事業はなかなか作れないのが現状だ。

一方、イノベーションや新しい技術をビジネスに変えようとするベンチャー企業にはスピードが求められる。VCなどの投資家は、成長性と革新性を追っている。そのため、革新性をもって地域へのサービス展開を志し、導入をすすめるも、地公共セクターでは、収益性があがらないとすぐに撤退していく。

どうにかこの課題を解決しようと、地方自治体も工夫をこらしている。「オープンイノベーション」・「サラウンディング調査」・「課題解決ハッカソン」、手を変え品を変え、話題作りを行いながら企業誘致をしていく。本質は方法論ではなく、プロデューサーの存在だと私は考える。それは行政側・民間側どちらかもしくは双方にである。

包括連携協定という手法

結論はさておき、双方の問題の解決策として、「包括連携協定」が近年さかんに自治体と企業でおこなれている。

これは、「なにかやりたいけど、結果どうなるかわからないけど、一緒に挑戦してみる約束」くらいな曖昧な協定なのだが、これをしていることで、自治体は、特定の企業と一緒に取り組む理由になるし、企業も説明がしやすくなる。

![]()

これは、プレスリリース・ニュースリリース配信サービス「PRTIMES」における過去掲載データ(2021年8月現在)から、「自治体名+協定」の検索結果、14,679件についてテキストマイニングを行った結果である。PRTIMESという媒体の特性もあるが、2012年以降、急激に伸びていることがわかる。

では、どんな地域と連携協定を行ってるのかを、A:政令指定都市・特別区、B:市部、C:町村部 の3つに分類し分析を行った。

するとわかるように、政令指定都市や市部の都市部がやっぱりよくやっていることがわかった。

地方自治体の連携協定

Google検索から、自治体サイト内における「包括連携協定」の検索結果を抽出した。106,235件のページから、1,741存在する自治体と連携協定の数を調査した。

横軸に人口、縦軸にページ数をおいたのが上の図だ。なんとなく人口規模が大きなところほど、取り組みが多そうである。

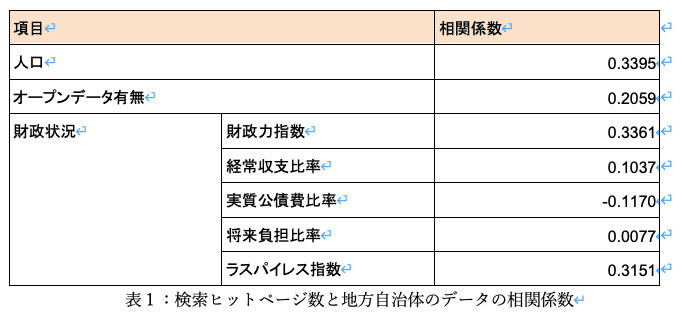

相関係数を調べたのがこちらである。やっぱり人口との相関が一番ありそうでした。

どんな企業が協定を結んでいるの?

ということで、どんな企業がどういうところと連携しているのだろうとおもって今度は、Googleの検索結果をテキストで分析した。文章にある組織名と企業との関係を共起ネットワークにしたのが下記の図である。

なんとなくどういう企業がどういうところと組んでいるかがわかる。観光系・通信系・交通系の企業が組んでいるのがなんとなく見て取れる。

イノベーションがどの分野に起こるかという観点から、公平性を期すために通信4キャリアで今度は協定のテキストマイニングをした。Google検索から「通信事業者名+包括連携協定」でヒットした284件のウェブページ記事のタイトル名から企業と自治体のネットワークを可視化した。「楽天・ドコモ・ソフトバンク・KDDI」がどの自治体と組んでいるかをマッピングしたのがこちらである。

このデータから、ある種の傾向をよみとれることができるかと思う。協定数が多い自治体は「東京」「横浜」「愛知」などの規模の大きな自治体だが、各通信会社が力を入れているエリアが浮かび上がってきた。たとえば「楽天」であれば東北につよく、「ソフトバンク」なら九州に強い傾向がみられた。未来技術に細分化してより細かく見ていくことでどの自治体が未来技術の導入に積極的に取り組んでいるか把握することができると考えられる。

町村部こそブルーオーシャン

ということを見てきた上で、私の経験から思うのは、町村部の地域こそ、まだ取り組んでいないテーマが多くあったり、小さな自治体ほど意思決定がはやく事業化しやすいのに、なかなかそれが行われていないという現状がわかった。

とくに水産業や農業などの一次産業にはイノベーションがまだまだあるし、超高齢化福祉の課題先進国の日本のなかでも、高齢化率の高い地方には、解決すべき課題があるしそれを事業化できれば、これからの成長産業になるであろう。

ということで、現在は、未来技術(AI・IoT・ドローン・ARなど)がどういう自治体で実行されているのかについて触れようと思う。

研究経過を発信していくことが、次の発想につながるということを指導教官にいただきましたので発信してみます。

高評価があれば次もアップしたいと思います。皆様感想よろしくおねがいします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?