Etude (12)「絵画の鑑賞の仕方とは」

[執筆日 : 令和3年3月20日]

「知識の差異こそが、民主主義社会で正当化されるただ一つの個人差であるから、個人はその差異を追求する形の他に向上の可能性を持たなくなる」

加藤尚武(1988年「文藝春秋」8月号「社会の停滞を招く民主主義の落とし穴」)

人と人との違いは知識の差、というのはなんとも淋しい話ですが、令和は、まさにそうした時代であるかもしれません。が、しかし、デジタル世界では、知識の差は確かに大きいかもしれませんが、アナログの世界、特に芸術の世界では、知識はむしろ邪魔になるかもしれません。

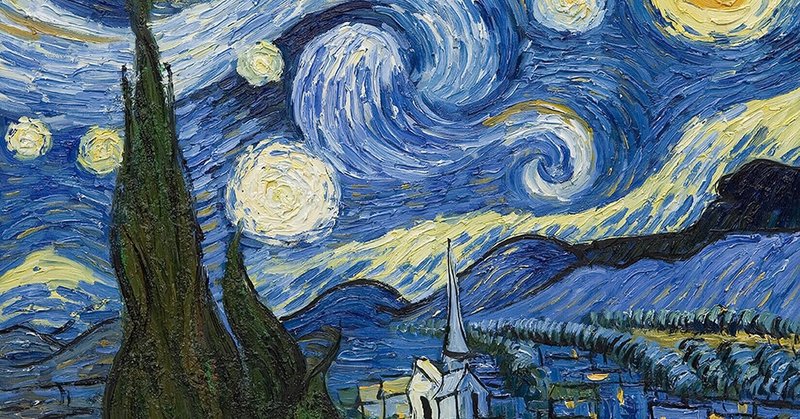

ゴッホの絵は、哲学的なテーマにもなりそうですが、小林秀雄は、「近代絵画」のゴッホ(フルネームは、Vincent van Goghヴィンセント・ヴァン・ゴッホ、オランダ語読みでは、フィンセント・ファン・ホッホ)の章で、ヤスパース(1883-1969、ドイツ人)

という精神医学から哲学に転向した、人間の本質を限界状況(死・苦悩・闘争・罪責)から分析した人が書いた「ストリンドベルグとゴッホ」がゴッホを知る上での優れた分析書であるとして、ヤスパースの考えを紹介しています。

ヤスパースは、ゴッホには、精神病という病がなければなし得なかったある特異な精神があることを指摘していて、小林は、

「ヤスパースがここで言う精神とは、健康と病気との対立などを超えたものを指すので、病気という機縁によって、病気がなければ、恐らく隠れたままで止まったゴッホの人格構造の深部が、彼の自我の正体が、露呈されて来るということである」

「誤解してはならないのは、ヤスパースは病気という事実と、病人の作品の意味とか価値とかいうものとの間に深い断絶をはっきり意識した上で言っていることである。」

「ゴッホの絵に、分裂的な特徴を読んだだけでは、何事も始まりはしないが、又、ゴッホの絵が、他の健康な天才的才能を言うのと同様な意味で独創的だと言ってみたところで、何も言ったことにはならない。彼の絵に現れた「特殊な或るもの」を体験しなければ駄目だとヤスパースは言う。彼の絵の与える「衝撃」を感得しなければ、駄目だという」

と述べています。

絵を鑑賞するとは言いますが、そんなに簡単なことではなさそうでもありますが、しかり、肝心なことは見ることです。今回、小林秀雄の「近代絵画」にある、モネ、セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャン、ルノワール、ドガ、ピカソの評論を読んで、画家の描く絵と、それを見て、解釈しようとする私たち一般の鑑賞者、あるいは眼の肥えたと謂われる美術評論家等の絵に対する見方には、かなり大きな違いを知らされる訳です。

ちなみに、ゴッホとゴーギャンの関係は、詩人のランボーとヴェルレーヌの関係を想起させる訳ですが、小林はゴッホはヴェルレーヌに、ゴーギャンはランボーに似ていると。

セザンヌという画家は、的外れかもしれませんが、どこか日本の小説家、そう永井荷風に似ているような気がしました、孤高の道を孤独に耐えながら歩く、求導師のような面影が。

ルノワールという画家は、ある意味で典型的な画家なんでしょう、絵は人に見て貰うために描くものであると割り切っていますし、そこには求導師のような厳しさはありません。ピカソは、他の画家とはどうも違う気がします。彼は、

「美とは私には意味のない言葉だ。その意味が何処から来るのか、どこへ行くのが知らないから」

「天才とは、少しばかりの才能を持った個性のことだ。平凡から偶然に出た間違いなのだ。優秀な作品とは、これを描いた画家の恥辱を最も明らかに示したものだ」

と述べていますが、彼はどこか遊ぶことの天才のように思えて仕方ありません。

そして、「声明」1935年で、美術について、

「誰もが美術を理解したがる。何故、鶯の歌を理解しようとはしないのか。何故、人々は理解しようとしないで、夜や、花や、周りのいろいろな物を愛するのか。ところが、絵画となると、理解しなければならないのだそうである。画家は必要から制作していること、彼自身は、世界の些々たる分子に過ぎない事、説明は出来ないにしても、私達に喜びを与えてくれる沢山の物に比べて、絵を特に重要視するには当たらぬ事、そういう事を世人が何よりも先ず知ってくれれば良いのだか」

と述べ、もう少し絵を肩肘はらずに、自然な眼で絵を見ることを説いております。

何故に人は分からない絵を見たがるのか、それは人が分からないことに惹かれるからではないかと小林はピカソの絵を見たがる人を分析しております。分かる絵も、分かる音楽も、そして分かる本も人は惹かれないということでもありますが、読書経験からすると、絵も、音楽も、見たり、聴いたりするときに、心の状態によって、受けとるものは変わるように思えます。夢と希望に満ち溢れていた頃に見た絵、聴いた曲、あるいは、失意のどん底で見た絵、曲、同じ絵であり、同じ曲でありながらも違うものを感じます。絵にしても、音楽にしても、自分の世界観とは違うものがあることの発見があって初めて、見る意味も、聴く意味もあるのでしょう。そういう点からすると、絵画も音楽も、自分を知る、他者を知る、自然を知る、そして世界を知ることになります(まるで哲学です)が、ここにも意識的に見る、聴くというよりも、無意識的に見る、聴く方がより、絵が分かるような気がしております。 なお、セザンヌは、風景画も素晴らしいけれども、人物画が一番かなあと思うのですが、彼は、描く対象の中の「変わらないもの」を見て、それを表現した人のようで、印象派とは違い、光によって変わりゆく姿を美としては認めない人であったとか(日本人が印象派の絵が好きなのは、日本人の無常観に合うからでしょうね)。まさに、絵画は哲学です。

コロナ禍もいつかは無くなるでしょう。絵画鑑賞、音楽鑑賞、自然鑑賞、人間鑑賞、楽しいことが待ってはいますが、そのためにも、身体力は欠かせません。小林秀雄ではありませんが、鑑賞とは一種の格闘のようなものでもあり、相手をやっつけないといけませんので。 (了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?