【読書メモ】『組織になじませる力 オンボーディングが新卒・中途の離職を防ぐ』(尾形真実哉著)

日本企業が得意としてきた新卒一括採用が終焉を迎えつつあるという議論が増えてきました。その是非はここでは問いませんが、少子化が進めば新卒入社市場が小さくなり、相対的に転職市場が大きくなることは自明です。本書では、新しく組織に入った社員が一人前になるプロセスとしてのオンボーディングと、それを支援する制度やしくみとしてのオンボーディング施策について丹念に解説されています。ここまで体系的にオンボーディングを論じた解説書はないのではないでしょうか。

オンボーディングの肝はリアリティ・ショックへの対応

新卒入社でも中途入社でも、新しく組織に入る社員は、入社前に抱いていたものと入社後に感じるものとの間にギャップを感じます。このネガティヴなギャップがリアリティ・ショックと言われるもので、オンボーディングではリアリティ・ショックへの対応が重視されます。リアリティ・ショックについては尾形先生の他の書籍の際に扱ったのでここでは割愛しますが、気になる方は以下をご笑覧ください。

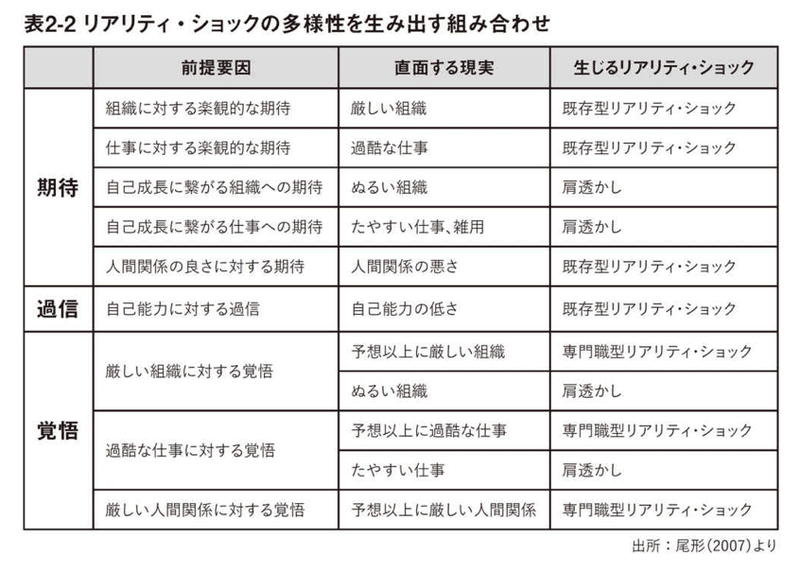

リアリティ・ショックへの対応が重要!と言われても、そりゃそうだよねとなる方も多いかもしれません。本書がすごいのは、このリアリティ・ショックをタイプ分けしている点です。一口にリアリティ・ショックと言っても、内容にはいくつかの種類があり、種類が異なれば対応も異なります。以下の表では、多様なリアリティ・ショックの特徴が描かれており、現場マネジャーや人事が押さえておくべきチェックリストと言えるのではないでしょうか。

外資のHRBP時代に学んだこと

本書では、オンボーディングを行う主要な主体として配属部門のマネジャーが挙げられています。ではマネジャーとは誰でしょうか?マネジャーの捉え方について、外資で生産部門のHRBPを担っていた際に、部門の執行役員から言われたことが今でも忘れられません。

私は当時、マネジャーとは人事評価権を持つ労務管理者としての課長であり、評価権を持たず労務管理も行わない係長は該当しないと捉えていました。しかし、外国籍の執行役員から、「塩川さん、メンバーに業務指示するのは誰ですか?業務を通じて育成するのは誰ですか?係長ですよね?日本の労働慣行については判断を尊重しますが、管理職でないとしても、係長は、メンバーを育成し、組織としての力を発揮させる重要な存在です。人事として、適切な方が係長を担える状態にしてください。」と言われたことを今でもはっきりと覚えています。

マネジャーの力量を見定める上で、業績はMBOと評価調整会議である程度は見えますが、メンバー育成や組織の活性化は難しいものです。だからこそ、部門のトップは人事に対して、マネジャーの育成能力やエンゲージメントに関する意見を求めてきます。現場でのオンボーディング支援にはまさにこうした要素が求められます。業務アサインできずに抱え込む、保身的なマイクロマネジメントに汲々とする、といったマネジャーはオンボーディング支援に難ありです。さらに、リテンションできずに人材を辞めさせてしまうマネジャーは論外でしょう。

オンボーディング支援は部門のマネジャーにとって不可欠なものであり、マネジメント能力を推し量ることもできる重要な施策としても機能するのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?