シアスター・ゲイツ展アフロ民藝2024/4/24-9/1

シアスター・ゲイツ(1973年シカゴ生まれ)は、米国シカゴのサウス・サイド地区を拠点とし、彫刻と陶芸作品を中心に、建築、音楽、パフォーマンス、ファッション、デザインなど、メディアやジャンルを横断する活動で国際的に高く評価されています。彫刻と都市計画の教育を受けたゲイツは2004年、愛知県常滑市で陶芸を学ぶために初来日し、以来20年以上にわたり、陶芸をはじめとする日本文化の影響を受けてきました。日本やアジア太平洋地域での印象深い出会いや発見、そして米国ミシシッピとシカゴにルーツを持つアフリカ系アメリカ人として生きてきた経験が、彼の創作の礎となっています。アーティストとして文化的ハイブリディティ(混合性)を探求してきたゲイツは、アメリカの公民権運動(1954-1968年)の一翼を担ったスローガン「ブラック・イズ・ビューティフル」と日本の「民藝運動」の哲学とを融合した、独自の美学を表す「アフロ民藝」という言葉を生み出しました。ゲイツの日本初、そしてアジア最大規模の個展となる本展は「神聖な空間」「ブラック・ライブラリー&ブラック・スペース」「ブラックネス」「年表」「アフロ民藝」の各セクションで構成され、これまでの代表作のみならず、本展のための新作を含む日本文化と関係の深い作品などを紹介します。

これまで多数派の声のみが取り上げられてきたことが問い直され、視点の多様化が求められる昨今、グローバルなアートシーンでは、第一線で活躍する黒人アーティストたちの表現に見られる多層的な経験が注目されています。黒人の歴史は、日本人の一般的な知識としては馴染みが薄いかもしれませんが、本展はゲイツの多角的な実践を通し、世界で注目を集め続けるブラック・アートの魅力に迫ります。同時に、手仕事への称賛、人種と政治への問い、文化の新たな融合などを謳う現代アートの意義を実感する機会となるでしょう。

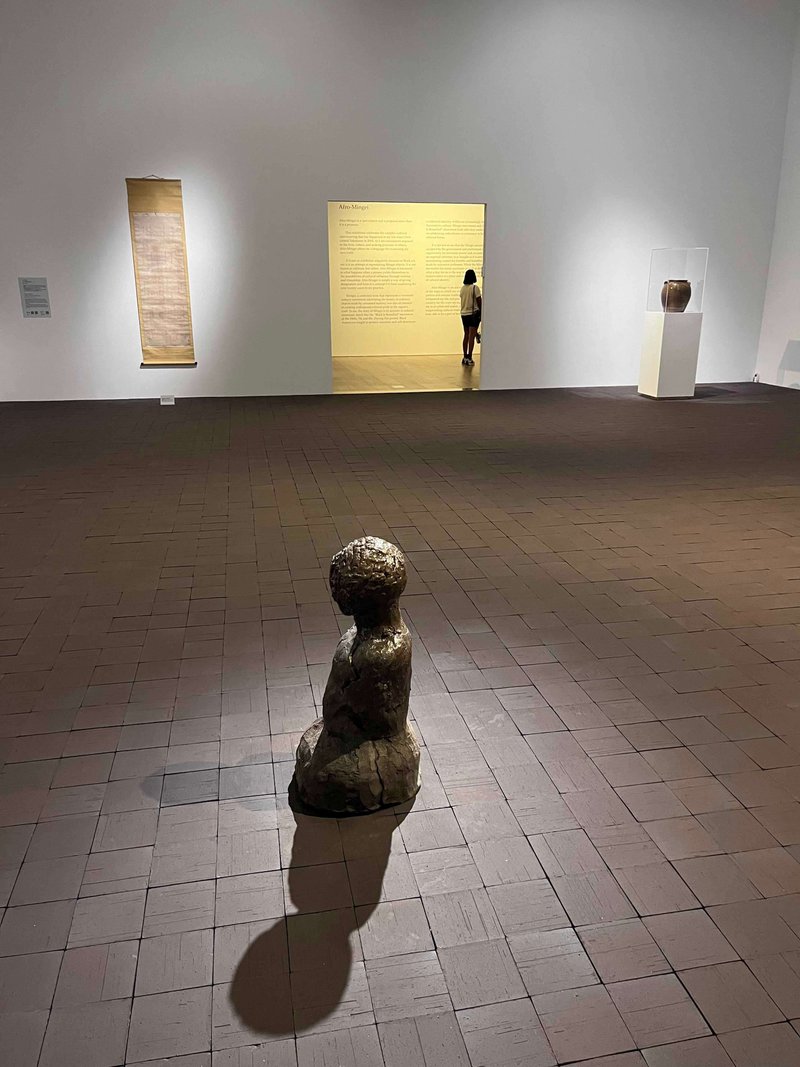

初めの部屋は彼のルーツから民藝に関心を持つきっかけになった2つの民藝品がおかれていた。

その次の部屋からは香の匂い漂い、人々はそれに釣られて次の部屋に吸い込まれるようだった。その部屋に敷き詰められた煉瓦の量にこの展覧会の気合いを感じた。また、この展覧会のリーフレットの印刷の肌触りにも拘りを感じる。この煉瓦は彼が20年間も毎年リサーチに行っている工房の煉瓦を使用。

香の作品は京都で老舗の「香老舗 松栄堂」という店とのコラボ作品だ。場所によって香りが違うのが楽しい。

他にも彼のコレクションやオルガンを使ったインスタレーションが展示されていた。

この展覧会全体を通して、彼が時間をかけてリサーチに来ている事の説得力が印象的だった。20年間に起きた工房の変化や彼との関わりが見えた。また、工房のリサーチを重ねながら日本という国を彼独自の目線で眺めている様子だった。

次の部屋では、彼のルーツであるアフリカ系アメリカ人の本が天井から床までズラリと並ぶ空間があった。ここでは自由に本を読む事が可能だ。黒人差別が盛んだった時代に発行されていた『EBONY』『JET』というアフリカ系アメリカ人の雑誌2つがピックアップされていた。この出版社が無くなる事になった時に彼が全ての在庫を買い取ったようだ。

このような彼の功績がアメリカのシカゴに無数存在している。安くかった廃銀行の廃材に値段を付けて販売したり、アートセンターを作って沢山の本や展覧会を市民と共有している様子だった。

映像作品で彼のバンド仲間と廃教会を使って音楽を作るものや、彼が1人で歌っている映像があった。植民地や奴隷の歴史をルーツに持つ人々にとって、歌は特別なのだと感じた。物や財産は取られてしまう事もあるけれど、歌やパッションはその人の物なのだと言っているようだった。

2024年4月に友人のインドのアーティスト、アビジット・ムカルジーが六本木の605galleryで個展をした。その時、彼はオープニングパーティーで歌を披露した。私はそのとき彼に聞いた。「あなた達にとって歌はなんなのかと。」彼は「魂だ」と答えたのだ。その時は、陽気な人々なのだと思ったが、ゲイツの作品から本当の意味を知れたような気がした。

年表の部屋では、アフリカ系アメリカ人の奴隷の歴史、民藝の歴史、彼が作り出した架空の民藝工房の歴史がわかりやすく見比べることができ、とても興味深かった。彼の作り出す架空の工房の歴史がある事で、他の2つの歴史の見やすさとリンクが楽しい空間だった。

民藝運動の柳宗悦がハーバード大学で仏教美術について講じていた事には驚いた。

最後の部屋では、彼がコラボレーションした日本酒と、彼の父が屋根職人であった事から知り得た技術で制作した作品と、歪な形のミラーボールのような作品、ノリの良いブラックミュージックが流れていた。展覧会は民藝とアフリカ系アメリカ人の歴史、作品をわかりやすく紹介する事に注視していたが、最後に彼の本当の人柄を見たような感じがした。

「アフロ民藝」とは?

「アフロ民藝」は、シアスター・ゲイツがハイブリッドな文化の未来構想として描く、黒人の美学と日本の工芸の哲学を融合させた新たな美学のマニフェストです。ゲイツが長年にわたり築いてきた日本、中国、韓国の陶磁器の歴史との関係をたどりながら、日本の民藝運動と米国の「ブラック・イズ・ビューティフル」運動という2つの重要な運動を反映する、芸術的で知的な試みです。両運動は、ともに文化的な独自性が、近代化と欧米化という外的かつ支配的な圧力によって脅かされていた時代に、大衆への訴求、学術的な討論やプロパガンダを手段として活発になりました。

ゲイツは「アフロ民藝」について「フィクションであると同時に真理でもある」と言います。これまでの活動の集大成として、ゲイツのアートに大きな影響を与えた民藝運動を生んだ日本で本展を開催することは、文化がその国で、世界で、そして文化間で醸成されていく過程へのオマージュであり、証でもあります。

アフロとは髪型とばかり思っていたが、アフリカ系アメリカ人を指すものなのだと勉強になった。今までの伝統をアフリカに置いて、アメリカ大陸に連れて来られた彼らの民藝の歴史は浅い、だが、そこに暮らす者としてそこにあるのだろうと思った。

今回の展覧会では、民藝とアート、ビジネスを上手に組み合わせて表現している事に関心させられた。

シアスター・ゲイツ展 アフロ民藝

森美術館

2024年4月24日(水)-9月1日(日)

10:00-22:00

※火曜日のみ17:00まで

※ただし2024.4.30(火)、8.13(火)は22:00まで

※最終入館は閉館時間の30分前まで

観覧料

[平日]

一般 2,000円(1,800円)

学生(高校・大学生)1,400円(1,300円)

子供(中学生以下)無料

シニア(65歳以上)1,700円(1,500円)

[土・日・休日]

一般 2,200円(2,000円)

学生(高校・大学生)1,500円(1,400円)

子供(中学生以下)無料

シニア(65歳以上)1,900円(1,700円)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?