【街と街道を歩く】東海道を歩く(国府津〜箱根湯本)その2

山王口

小田原宿入口となる山王口(江戸口見附跡)には、11:30分に到着した。

江戸時代、山王口には土塁と矢来によって喰違が形成され、江戸から入る場合はまず右手に折れ曲がり、木戸をくぐって左に折れ曲って入ったという。古地図でも描かれているが、外部から小田原の外郭内には直進できない造りになっていた。

現在の国道一号線は直進できるようになっており、当時の名残はなくなっていた。

小田原宿

小田原宿は東海道五十三次の9番目の宿場にあたり、日本橋から20里27町(約81.5km)の距離にある。

1日10里から12里を歩いた江戸からの旅人が2泊目の宿を取る宿場だった。

本陣4、脇本陣4の計8軒は東海道随一を誇り、宿場の中心である欄干橋町から宮ノ前町までの4町に集中していた。

旅籠は最盛期には100軒以上が軒を連ねたといい、茶店も30軒あまりあったという。

天保14年(1843年)の「東海道宿村大概帳」では、宿場の総戸数1,542戸、宿内人口5,404人(男2,812人、女2,592人)となっている。

本陣、脇本陣が8軒もあったということは、大名の宿泊が多かったことを示している。

上方に向かうにせよ、江戸に向かうにせよ、前後に箱根山と酒匂川という難所もあるだけに小田原宿での宿泊の需要が高かったということなのだろう。

町の構成

小田原宿は、東から新宿町、万町、高梨町、宮ノ前町、本町、中宿町、欄干橋町、筋違橋町、山角町の9町で構成されており、範囲は東の山王口(江戸口見附:小田原市浜町2丁目)から西の板橋口(上方見附:小田原市城山4丁目)までの22町(2.4km)に及んだ。

町人が住む町場はこれに加えて高梨町から甲州道に沿った脇町があり、分岐から順に青物町、壱丁田町、台宿町、大工町、須藤町、竹の花町の6町が続いた。

また、街道から浜側に平行する形で古新宿町、千度小路、代官町、茶畑町の4町があった。

明治天皇宮ノ前行在所跡は、明治天皇が宿泊に利用した旧小田原宿清水金左衛門本陣の跡地だった場所。

旧小田原宿清水金左衛門本陣は、小田原宿にあった4本陣のうちの筆頭で、明治天皇は明治元年の御東行を始め5回利用したそうだ。

小田原は江戸時代、小田原藩の城下町でもあった。

譜代大名の大久保氏、阿部氏、稲葉氏が藩主となり、石高は5代忠朝の代の1694年(元禄7年)から13代忠礼の代の1868年(慶応4年)までの170年あまりの間、11万3千石を数えた。

歩いてみると、かなり大きな城下町であったことが分かる。

昼食後の12時45分、小田原名物の蒲鉾屋の老舗「籠清」本店に赴く。

創業は1814年、江戸時代から200年以上続く「籠清」は、風格ある店構えの本店。

本店前でしばし佇んで小田原の商家の雰囲気を眺めた。

板橋口と風祭一里塚

13時20分に、小田原城外郭の西の入口となる板橋口(上方見附)を通過。

そこから10分程歩いた13時30分頃から緩やかな坂道を上り始めた。

坂道は、緩やかとは言え足に負担が掛かる。徐々に疲労を感じるようになった。

13時50分頃、風祭の鈴廣本店の「鈴廣かまぼこの里」に到着。

30分程休憩して、蒲鉾やわさびのりなどを購入した。

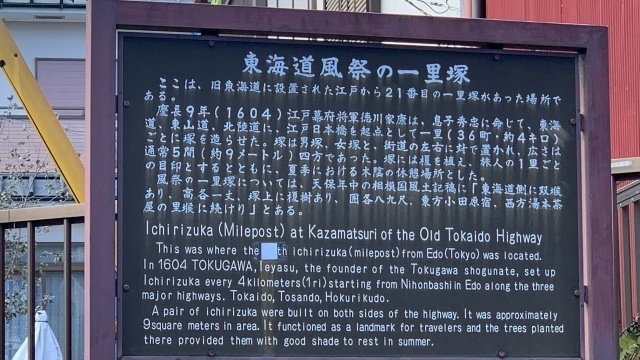

14時20分から歩行を再開してすぐに、風祭一里塚に到着した。

風祭一里塚は、日本橋から数えて21番目の一里塚だ。

日本橋からの距離は21里であるが、実際には約88kmに位置する。

5月に日本橋から歩き始めて8回目の歩行でここまで到達した。

風祭一里塚から40分程歩いた15時頃、箱根湯本の手前まで到達。

やはり、坂道の歩行は疲れることを実感。

三枚橋を渡りながら早川の上流を見る。

箱根湯本

15時15分に箱根湯本のあじさい橋付近で解散。

あじさい橋で暫し佇み早川の流れを眺めていたが、川の流れる音が心地良かった。

橋から振り返ると湯本富士屋ホテルが聳えていた。

ここまでの走行距離は予定では13.4kmということだったが、途中彷徨ったので14km以上歩いた気がする・・・。

坂道は結構足にきた・・・。

東海道中心の歩行のため小田原は街道沿いしか散策してなく、城下町としての小田原はほとんど見ていないに等しい。

後北条氏と譜代大名の大久保氏が居城とした城下町としての小田原についても改めて歩いてみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?