学術教育面から見た遠隔(リモート)化の弊害 ーDXによるコネクション格差ー

私が学生時代(約13年前),現在巷で流行っている遠隔・自動化を全面的に行い5年間運用の結果,同期・先輩・後輩,研究室スタッフとの間にどういったデメリットが現れたのかを書き記していく.

一概にリモート化が良いというミスリードが出ないことを祈りつつ書き記す.

遠隔(リモート)実験の導入

物性測定実験といった外場(温度・磁場・電場など)制御を伴う実験ではPC操作が不可欠であり,シーケンスを作ることで長時間測定を実現してきた.

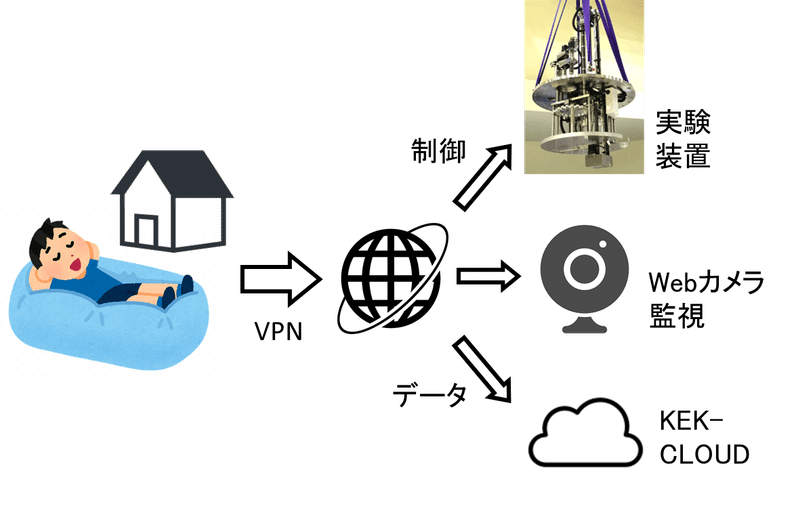

VPNやリモートデスクトップ接続が当時身近にできるようになったころ,測定PCに導入しリモート実験が研究室で始まった.やはり,導入当初はメリットが如実に表れた;最初のセットアップは実験室で行うが,あとの制御は居室・家からでOK.夜中実験もやりやすくなったことから研究効率は全体的に上がることとなる.

これは複数の実験を同じPCモニターで制御・統括できるということであり,比較的シーケンシャルな磁化率測定と,Labview制御といった自作モジュールでの測定実験を同時に行うことがよく行われた.

セットアップ・測定試料交換を除けば,どこからでも制御・実験状況の把握が可能な遠隔(リモート)実験は定着していった.

リモート実験の果てに何があるのか

これまで一見いいように思えるが,実験サイド”ではない”ところに懸念が生まれた.

1. 実験室の過疎化

居室・家からでも実験ができるようになると,これまで実験室で装置制御していた人たちがいなくなり,これまで立ち話が盛んだった実験室が閑散としていった.

実験室(大部屋)には複数の測定装置があり,実験準備する場も同室にある.この場合,事前準備する人・各測定実験ユーザーが同室にいる.各人研究テーマも異なるため,作業の待ち時間で立ち話が発生し,いいdiscussionの場となっていた.

が,リモート化により学生間または学生ースタッフ間の自発的な議論の場が減ることとなっていった.

2. コミュニケーションの減少

現代ならではだが,学生居室で活発な議論が自発的に行われることはそうそうない.実験室の方が議論が発生しやすい環境であるのは明白である.

リモート化によって自発的議論・コミュニケーションの場が失われていったのは,リモート化をして3年くらい経ったころからだろう.

実験室には基本人はいない,部屋は暗いが,PCが動きまくっているという奇妙な状態が多くなっていた.

研究進捗はあるが学生との立ち話が減ってさみしい(?)というのが,当時のボスからのささやきでもあった.

進捗が多くなる一方で,実験結果に関する議論・考察が(自発的に)深まらない方向になるというのが,リモート化定着数年後に現れる懸念点である.

研究面・学術教育面での認識が重要

研究面におけるリモート化・自動化のメリットは,読者の想像通りだろう.また,研究面でのデメリットも想定内と思われる.

(学術教育面での考察が巷では抜けがちではあるが)コミュニケーション・研究議論が自発的にできる場の担保(の努力)が重要である.DX化が進んだとしても,ちょっとした雑談が気軽にできる環境がなければ突発的な"ヒラメキ"は生まれてこない.

作業の効率化の洗い出しや知識の融合は静的なものではなく,動的なものが多い.巷ではface to faceでもvirtualでも気兼ねなくコミュニケーションはできるが,研究室レベル(会社でもよいが)となると動的なアプローチはなおざりになり,「効率化→淡々と業務をこなす」ようなスキームに陥りがちである.お茶会など"コミュ場"をしっかり残す・作るというのが今の研究・学術面での課題であろう.

両面の認識がないと,何かしらのでデメリットが顕在化することとなるだろう.全国的にDX化が進むわけだが,こういったデメリットで研究環境が気が付かないうちに悪化しないことを願う.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?