体操の技を覚えよう【あん馬02】旋回技(旋回/開脚旋回/ロシアン)

前回の記事では交差系(セア系)の技についてまとめました。今回はいよいよあん馬の肝である旋回技に入ります。

旋回技はあん馬の「グループⅡ」に属します。グループⅡは「旋回・旋回倒立・転向技」となっています。

グループⅢも旋回技ではありますが、グループⅢは「旋回移動・転向移動技」となっていることから、グループⅡは「移動を伴わない旋回技と転向技、そして倒立技」と言うことができます。

▼基本情報

まずは旋回の種類について抑えておく必要があります。

あん馬における「旋回」には大きく3つの種類があります。

ひとつ目は標準的な「閉脚旋回」

あん馬において最もよく見られる基礎的な動きになります。

ふたつ目は先と同じ動きを開脚で行う「開脚旋回」

近年実施が増えている事から目にしやすくなりました。

開脚旋回を演技に取り入れる事であん馬の演技に華やかさが増します。

また、同じ技を閉脚でやっても開脚でやっても難度は変わりません。(一部例外はあります。)

そして三つ目は「下向き転向(ロシアン)」というもの。

標準的な旋回とは違い、お腹が常に下を向いたまま体を旋回させる技です。

以上を踏まえて、グループⅡは技の系統を

❶ノーマルな旋回(または開脚旋回)で行う技

❷下向き転向(ロシアン)で行う技

というふうに分類できます。

この内、前者をさらにいくつかの系列に分けることができます。

❶ノーマルな旋回(または開脚旋回)で行う技

❶-1 旋回技

❶-2 転向系の技

❶-3 シュピンデル系の技

❶-4 倒立系の技

❷下向き転向(ロシアン)で行う技

以上、5つのブロックに分けて、技の系統ごとグループⅡの頻出技を紹介していきます。

それでは参りましょう。

▼❶-1 旋回技

まずは単純な旋回技です。ここは旋回を1周回すことで成立する技のブロックです。

同じ旋回を1周回すだけでも、手をつく場所や体の向きによって技が変わり、難度も変わってきます。

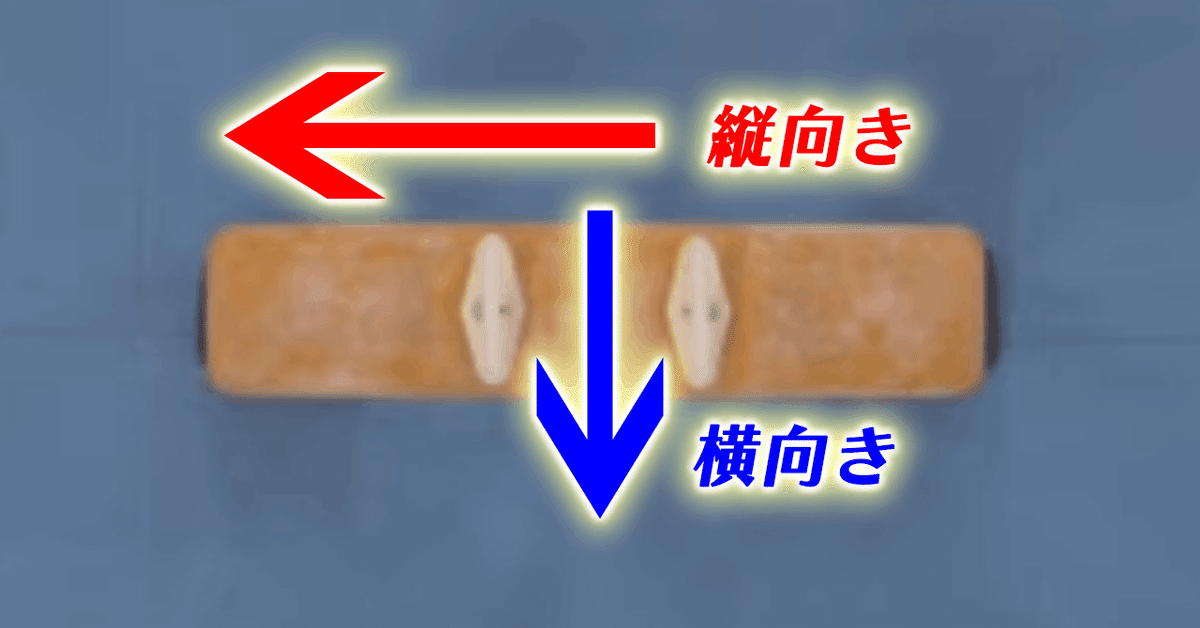

ここで前回も紹介したあん馬の各部位のおさらいです。

これを踏まえて「どの部分で」「どの向きで」旋回をしているかを見ながら技を覚えていきましょう。

①両ポメル上で横向き旋回【A難度】

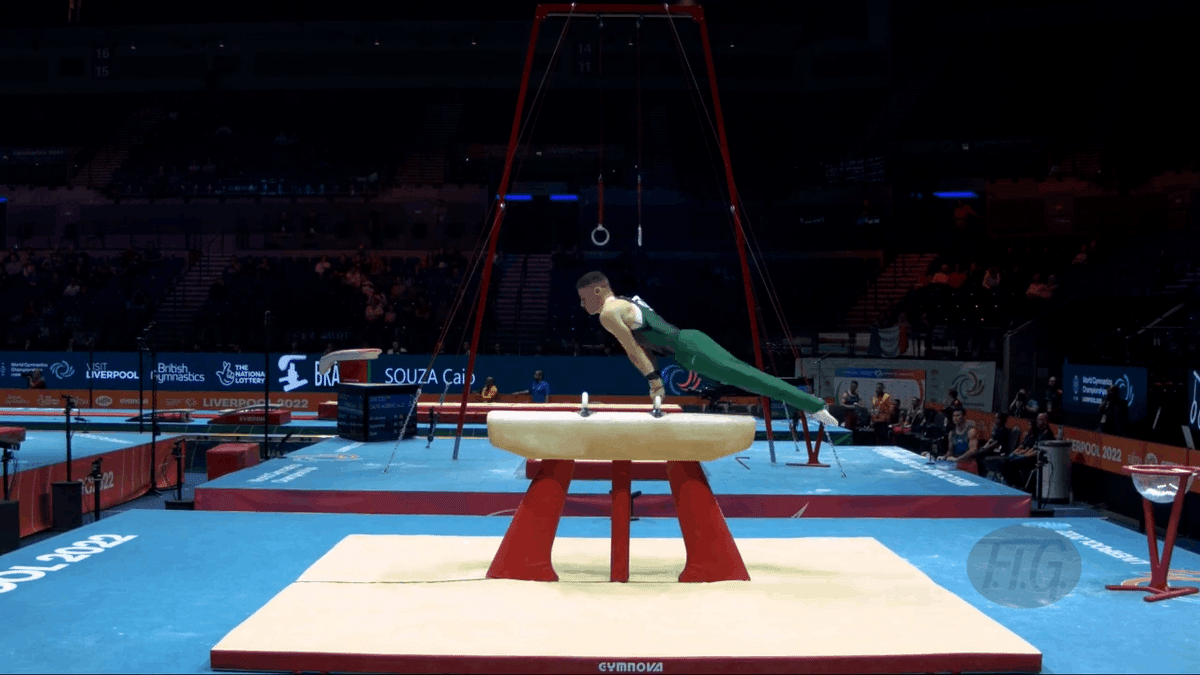

あん馬をするうえで最も基本的な動きとなるのが横向き旋回。ここではふたつのポメルを使って横向きに旋回しています。

あん馬では、このように、あん馬を長方形としたときに長辺に当たる方を正面にした向きを「横向き」、長辺に当たる方に沿った向きを「縦向き」としています。

開脚で同じ横向き旋回をしても閉脚の横向き旋回と同じ技として扱われます。

先に述べましたが、あん馬では、同じ動きを閉脚で実施しようが開脚で実施しようが同じ技として扱われ、難度も変わりません。

②馬端横向き旋回【A難度】

①横向き旋回は二つのポメルを使った横向き旋回でしたが、こちらは片方の手は片方のポメルに着いており、もう片方は馬端に着いています。手を着く場所は違いますが、こちらは①の横向き旋回と同じく「横向き旋回」として扱われます。

もちろん、この画像の反対側のポメル・馬端に手を着いて実施しても同じ技になります。

③ひとつのポメルを挟んで横向き旋回【A難度】

こちらはポメルを使わずに、片方のポメルを挟んだ横向き旋回です。

この部分での旋回は開脚旋回の場合に多く見られます。

こちらも①②と同じ技として扱われます。

④両ポメルを挟んで横向き旋回【B難度】

こちらは二つのポメルを挟んで横向き旋回をしています。これまでの旋回よりも手幅を大きく広げる必要があるため、難度が上がってB難度になります。

⑤馬端中向き縦向き旋回【A難度】

この旋回は、これまでの「横向き旋回」とは体の向きが違います。

あん馬を長方形としたときに、長辺に当たる方に沿って体を向けることを「縦向き」としています。

ここでは「縦向き」そして「馬端」で「中向き」で旋回をしています。

⑥馬端外向き縦向き旋回【A難度】

これも「縦向き」で「馬端」での旋回ですが、こちらは⑤中向き旋回とは違い、体の向きがあん馬の外を向いています。

あん馬の端というのは同じですが、あん馬に対して中向きか外向きか。この違いだけで⑤馬端中向き旋回と⑥馬端外向き旋回は別の技として扱われます。

⑦ひとつのポメル上で縦向き旋回【B難度】

ふたつのポメルを使っての①横向き旋回はA難度でしたが、片方のポメルの上で縦向き旋回を1周するとB難度が取れます。どちらのポメルを使っても難度は同じです。

この技は単純なようでいてかなり説明が面倒な技なのでそれは後の記事で書いています。覚悟しておいてください。

⑧あん部馬背で縦向き旋回【B難度】

⑤馬端中向き旋回と⑥馬端外向き旋回はA難度でしたが、

両ポメルの間の部分、あん部馬背で縦向きの旋回をすると難度がひとつ上がってB難度になります。

▼❶-2 転向系の技

単純な旋回技とは違い、旋回をしながら体の向きを1/2、または1/1転向させる技です。

ここでもうひとつ、覚えておきたい用語があります。

それは、「正面支持」と「背面支持」です。

あん馬においては、ある一瞬の状態を指す言葉です。

まず正面支持とはこの状態の事

そして背面支持とはこの状態です。

あん馬の旋回技というのは、正面支持⇒背面支持⇒正面支持⇒背面支持…これを繰り返す運動なのです。

それを踏まえたうえで転向系の技の紹介に参りましょう。

⑨両ポメル上で下向き転向〔フクガ〕【B難度】

ふたつのポメルを使って「下向き転向」をする技で、両ポメル上で背面支持から1/4転向を伴って片ポメル上で正面支持、さらに1/4転向を伴って両ポメル上背面支持とすることで、1/2転向の完成とします。

これが「下向き転向」です。〔フクガ〕とも呼ばれる技です。(由来は伏臥から?)

⑩シュテクリA【B難度】

先ほどの⑨〔フクガ〕とは、正面支持と背面支持反対の動きをします。

二つのポメルを使って「上向き転向」をする技で、両ポメル上での横向き正面支持から1/4転向を伴って片ポメル上で縦向き背面支持、さらに1/4転向を伴って横向き正面支持とすることで、1/2転向の完成とします。

この技には「シュテクリA」と名前が付いています。

⑪シュテクリB【B難度】

先ほどの⑩シュテクリAと名前が似ていますが、技の内容も似ています。

⑩シュテクリAは両ポメルで横向き正面支持から1/4転向を伴って片ポメル上で縦向き背面支持、さらに1/4転向を伴って両ポメル上で横向き正面支持とする技でしたが、

「シュテクリB」は、両ポメル上で横向き正面支持から1/4転向を伴って片ポメル上で縦向き背面支持、さらに1/4転向を伴って片ポメル上で横向き正面支持とする技。

片ポメル上で縦向き背面支持の後、1/4転向を伴って横向き正面支持をするときに、片方のポメルの上で横向き正面支持をするのが「シュテクリB」なのです。

⑫両ポメルを挟んで下向き転向〔ピネーロ〕【D難度】

⑨〔フクガ〕と動きは同じですが、手を着く位置が違う技です。

⑨〔フクガ〕はふたつのポメルを使って「下向き転向」をする技でしたが、この技はふたつのポメルの外側である両馬端に手を着いて⑨〔フクガ〕の動きをする技です。

手を着く場所がこのように変わるとD難度の〔ピネーロ〕という技になります。

〔ピネーロ〕は開脚旋回で実施されることがほとんどで、開脚旋回が得意な選手に使われることの多い技です。

⑬両ポメルを挟んでシュテクリA〔ケイハ3〕【D難度】

⑨〔フクガ〕と⑫〔ピネーロ〕の関係のように、その逆の動きである⑩シュテクリAにも、ふたつのポメルの外側である両馬端に手を着く技があります。

それがこの〔ケイハ3〕という技。

ふたつのポメルを挟んだ両馬端に手を着き、⑩シュテクリAと同じ動きをすることでD難度を得ることができます。

⑭上向き転向〔リア〕【A難度】

馬端で横向き旋回から、片方の手をポメルに置き、その腕を軸として体の向きを1/2転向させることで両ポメル上横向き背面支持に収める技です。

この動きをする技を〔リア〕と呼び、A難度で認められます。

もちろん両ポメル上から1/2転向して馬端横向き旋回に収めても同じA難度の〔リア〕になります。

⑮一腕上上向き全転向〔ショーン〕【E難度】

⑭〔リア〕と同じ動きをしますが、〔リア〕よりも多く回っております。〔リア〕は体を1/2転向させて反対の方を向いて終わる技でしたが、この〔ショーン〕という技は両ポメル上横向き旋回から片方の腕を軸として1/1、つまり「全転向」する技です。

1/2転向のリアはA難度でしたが、1/1転向の〔ショーン〕はE難度になります。

体の向きをグルっと360°変えているので、技の開始時と終了時で向いてる方向は同じになります。

⑯下向き逆移動〔逆リア〕【B難度】

⑭〔リア〕が片腕軸で上向き1/2転向をしていたのに対し、この技はポメルに置いた片腕を軸として体を下向きのまま1/2転向させる技です。

⑭〔リア〕がお腹の方向に向かって回っているのに対し、この技は背中の方向に向かって回っています。

ゆえに〔逆リア〕と呼ばれ、B難度が認められます。

ここでは両ポメル上背面支持から1/2転向して馬端横向き旋回に収めています。馬端横向き旋回から1/2転向して両ポメル上横向き旋回になっても同じB難度の〔逆リア〕になります。

⑰一腕上下向き全転向〔ベズゴ〕【E難度】

⑭〔リア〕があって⑮〔ショーン〕があるように、⑯〔逆リア〕にも1/1全転向させる技があります。

⑮〔ショーン〕と同じく、両ポメル上横向き旋回からポメルに置いた片方の腕を軸として背中方向に360°回って再び両ポメル上横向き旋回で完了するこの技は〔ベズゴ〕というE難度の技になります。

▼❶-3 シュピンデル系の技

「シュピンデル」とは単純な旋回技にひねりの要素を加える技です。

⑭〔リア〕や⑨〔フクガ〕は、旋回の方向に従って体の向きを変えていますが、このシュピンデルというのは旋回の方向と反対方向に体をひねって向きを変える技です。

こちらも手をつく位置や体の向きによって、別の技になったり難度が上がったりします。

⑱片方のポメルを挟んで横向き旋回1/2ひねり〔1/2シュピンデル〕【B難度】

ひとつのポメルを挟んで両手はあん部と馬端へ着いた横向き旋回から、旋回とは逆方向に体を1/2ひねらせて反対方向を向いています。

このように、旋回をしながらひねりを加えることを「シュピンデル」と呼んでいて、この技は1/2ひねっているので「1/2シュピンデル」という事になります。

⑲片方のポメルを挟んで横向き旋回1回ひねり〔横向きシュピンデル〕【D難度】

⑱〔1/2シュピンデル〕と同様、ひとつのポメルを挟んで両手はあん部と馬端へ着いた横向き旋回から、旋回とは逆方向に体を1回ひねらせて、技完了時点で技開始時と同じ方向を向いています。

この技は2回以内の旋回で1回のひねりを完了しなければなりません。

下の画像では2回の旋回で1回ひねりが完了しています。

この技がスタンダードな「シュピンデル」であり、この技は〔横向きシュピンデル〕と言えます。

この〔横向きシュピンデル〕を基準として、ひねりが半分少ないとB難度の⑱1/2シュピンデルになり、体の向きが変わったり手を付く位置が変わることで難度が変わってきます。

⑳馬端横向き旋回1回ひねり【D難度】

シュピンデル系の技は多くの場合開脚旋回で実施されることが多いのですが、閉脚で実施されるシュピンデルもあります。

ここでは、片方の手は馬端へ、もう片方の手はポメルを握った横向き閉脚旋回から2回の旋回で1回ひねりが完了しています。

上の画像では、1回ひねりが完了して技が完了したらポメルと馬端に手を着いた横向き旋回になっていますが、必ずしもポメルに手を着いている必要はなく、両手とも馬端に着いた横向き旋回で収めても同じ技になります。

㉑横向き旋回1回ひねり移動(2回以内の旋回で逆馬端へ移動して再び戻る)〔アイヒホルン〕【E難度】

⑲横向きシュピンデルと同じ動きをしていますが、片方の手を付く位置が変わっています。

画像を見ると、右手は初めから終わりまであん部にとどまっていますが、左手は馬端から逆馬端へ着いて再び元の馬端へ戻っています。

馬端、あん部、逆馬端の3か所を使った往復シュピンデルはE難度の〔アイヒホルン〕という技になります。

㉒両ポメル上で旋回1回ひねり〔ベルキ〕【E難度】

こちらも⑲横向きシュピンデルと同じ動きをしていますが、その両手は両ポメル上にあります。

ふたつのポメルの上で行う横向きシュピンデルは〔ベルキ〕というE難度の技になります。

㉓両ポメルを挟んで旋回1回ひねり〔ケイハ〕【F難度】

こちらも⑲横向きシュピンデルと同じ動きをしていますが、その両手は両ポメルの外側にある両馬端にあります。

ふたつのポメルを挟んで両馬端に手を付く旋回は、手幅をより広げなくてはならないため、難度はグンと上がってF難度。〔ケイハ〕という技になります。

㉔両ポメルを挟んで旋回1/2ひねり〔ケイハ2〕【C難度】

両ポメルを挟んだ横向きシュピンデルである㉓〔ケイハ〕の半ひねりバージョンは〔ケイハ2〕としてC難度で認められています。

こちらも⑱のあん部と馬端の手を付いたB難度の1/2シュピンデルとは手幅を広げなくてはならないため難度が上がります。

〔ケイハ〕の半分が〔ケイハ2〕というややこしいことになっています。

ケイハ1/2=ケイハ2という、数学者もびっくりの方程式が出来上がります。

㉕縦向き旋回1/2ひねり【B難度】

今度は縦向き旋回のシュピンデルです。

ここでは馬端外向き旋回から1/2シュピンデルをして馬端中向き旋回で技を終えています。

横向き旋回の1/2シュピンデルと同様B難度になります。

㉖馬端縦向き旋回1回ひねり〔マジャール〕【D難度】

馬端縦向き旋回から1回ひねりを加える技です。

閉脚・開脚ともに実施されており、〔マジャール〕の名前が付いたD難度の技になります。

▼❶-4 倒立系の技

旋回を利用して倒立に持ち込む技です。倒立への持ち込み方、着手する場所、また、ひねりの角度といった要素の有無で難度が変わります。

こちらについてはチャプター04「倒立技、終末技」でまとめています。

▼❷下向き転向(ロシアン)で行う技

ここからは下向き転向「ロシアン」と呼ばれる旋回技のブロックです。

これまで紹介してきた標準的な旋回とは違い、お腹が常に下を向いたまま体を旋回させる技です。

ロシアン転向もまた、どの場所で回るか、そして何周回るかによって難度が変わっていきます。見てみましょう。

㉗馬端ロシアン360°転向【B難度】

馬端でお腹が下を向いたまま全身を360°、つまり1周回すとB難度が取れます。

㉘馬端ロシアン720°転向【C難度】

馬端でお腹が下を向いたまま全身を720°、つまり2周回すとC難度が取れます。

㉙馬端ロシアン1080°以上転向【D難度】

馬端でお腹が下を向いたまま全身を1080°、つまり3周回すとD難度が取れます。

仮に1080°以上、3周以上回っても3周回った場合と同じ技の扱いになります。

難度が高い分、この技が最もよく見られます。

㉚あん部ロシアン360°転向【C難度】

今度は馬端ではなくあん部でのロシアン転向です。

あん部でお腹が下を向いたまま全身を360°、つまり1周回すとC難度が取れます。

㉛あん部ロシアン720°転向【D難度】

あん部でお腹が下を向いたまま全身を720°、つまり2周回すとD難度が取れます。

㉜あん部ロシアン1080°以上転向【E難度】

あん部でお腹が下を向いたまま全身を1080°、つまり3周回すとE難度が取れます。

こちらも㉙と同様、仮に1080°以上、3周以上回っても3周回るのと同じ技の扱いになります。

あん馬のグループⅡ「旋回・旋回倒立・転向技」に属する技は以上です。

ここでは代表的なものを抜粋して記載していますが、難度表にはこれよりもたくさんの技が載っています。

ここまでだけでも、あの狭いあん馬の上で数多の技があるのだと分かって頂けたでしょうか。

しかし、あん馬の技はまだまだあります。

次回はチャプター03はグループⅢ「旋回移動技」の紹介です。

【画像出典】

https://www.youtube.com/watch?v=Ex5zs9H966E

https://youtu.be/ORiqI4d6Ang

https://youtu.be/WMshB3_vzBY

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?