海外での見知らぬ友 1

New York編

おばあちゃんの言うことは聴け!(1988年)・トランプタワーの警備員(2015年)・熱心すぎるバス運転手(1988年)の3話題を提供します

(表紙画像は、9.11のテロ展示の一つ)

おばあちゃんの言うことは聴け!(1988年)

初めてワールドトレードセンターに行こうとしたが、ビルそのものは天空の視界に入っているものの、私も妻も道が分からない。バッテリーパーク(自由の女神に行く船着き場がある)側から北に向かって行くだけなのに、よくわからない。

そこで、ちょうど北側から一人のおばあちゃんが歩いてくる。妻が一緒だったので、気楽に声をかけてみた。

「ワールドトレードセンターに行きたいのですけれど・・・道を教えてください」

おばあちゃんは親切だった。

その後何度も行くことになったビルだ。

親切に教えてくれたのに、分かった気になってしまった。私は方向音痴なのだ。それにしても、いまだにどうして教えてもらった通りに行かなかったのだろうかと考えてしまう。

簡単そうに思えたので、つい、近道をしようと考えてしまったのだ。教えられた道を歩いていると、何となくビルから遠ざかっているような気がした。

それで、つい、左に行く下り坂方面に曲がってしまったのだ。ガード下を通って上り坂を進むと、道が分からなくなってしまった。三叉路に出て、ビルは見えるが先を塞がれた態だ。あれではビルにたどり着けそうにはなかったのだ。仕方なく、元来た道を戻っておばあちゃんが教えてくれた道に戻ってみた。

そこから言われたことを思い出しながら進んでみると、おばあちゃんの言った通りだ。ワールドトレードセンターの2つのビル(ツインタワー)が高すぎたのだ。目に見える安心感が油断を生んでしまったのだ。

折角の親切を無駄にするところだった。

トランプタワーの警備員(2015年)

私は実はそれまでトランプタワーなるものを知らなかった。傍を通っていたのに視野に入らなかっただけだ。

すぐ隣のティファニーにはそれまで行ったことがある。記念に何か家族への土産を買おうかと思ったのだ。結局買わなかった。高いのだ。当たり前だが高いのだ。トランプ1組でも何千円もする。ドル高は今の状態よりもすごかった。妻も買わないでいい、と言うので何も買わなかった。

「ティファニーで朝食を」の映画世代なので、寄ってみたかっただけだ。いわゆるConversation Piece(話のネタ)として行ったのだ。

映画の影響で2階までエレベーターでのぼった。1階の天井の高さが話題になっていたことを思い出したからだ。帰りは階段だ。味わいのある時間だった。

その時でさえ、すぐ隣のトランプタワーの存在を私は知らなかった。ティファニーのシンプルな印象の建物の隣にある品のない建物、くらいな感覚だった。そういう意味では、全くと言っていいほど記憶に残ったことはなかった。つまり何回かティファニーには立ち寄ったのだ。

この項の最初に「それまで」と書いた。「それまで」とは、ヒラリー・クリントンとトランプの大統領選のことだ。実は、私がこの年(2015年)にニューヨークに行ったのは、その選挙戦の様子を覗いてみたかったからだ。

しかし、この作戦はほぼ失敗だ。カリフォルニア州に行くべきだったと後悔したが時すでに遅し、だ。

そういうわけで、トランプタワーを覗いてみたくなった。

入り口全体がキンキンキラキラなのには驚いた。どうしても中に入り込みたいと思った。あんな下品なキンキラキラを目にしてみたかったのだ。

入り口には警備員が立ちはだかる。中に入りたかった。

警備員は意外と人懐っこく近寄ってきた。入っていいかを問うと、はいれ入れと手招きまでする始末だ。

「私は日本人だから、選挙権はありませんよ」

とは言わなかったが、心の中の思いだ。

中に入ってびっくりだ。

中までキンキンキラキラ。例の警備員さんに聞いてみた。

「中をビデオカメラで撮っていいですか」

「そりゃもちだよ。気が済むまで撮ってくれ。上から下まで全部だぜ」

すごい勢いで、ビデオカメラを動かすのをじっと見ていた。エスカレーターにも乗れよ、といい、上に上がったら、そこからも撮るんだぞ、と一生懸命アピールしてくるのだ。そりゃそうだ。選挙の年だもの。

ところが2017年に孫娘二人を連れた旅でも、トランプタワーの警備員は優しかった。とうの昔に大統領になっている。それでも優しかった。

あのトランプタワーの前には人だかりがしていた。それまでは見向きもしなかった人たちが立ち止まって携帯で写真や動画を撮っていた。

折角なので、中に入りたくなった。

警備員さんは相変わらず親切だった。

2015年と違うのは、タワー入り口前の姿だ。ちゃんと自動小銃か何か知らないが銃を持った兵士が警護していたのだ。中に入ると、金属探知機だ。やはり緊張するものだ。1970年にホワイトハウスに行った時の入り口での金属探知機が初体験だった。そんなものは、言葉すら知らない存在だったのに、だいぶ慣れてきていた。大統領の住まいであるトランプタワーではやはり緊張した。

中のキンキンキラキラは2015年の時と同じ14金の安っぽさだった。

日本は18金が一般的だが、アメリカは14金が一般的らしいのだ。その分「成金」趣味が鼻についた。

熱心すぎるバス運転手(1988年)

1988年ということは、妻と一緒だったということだ。

何泊したのか覚えていない。New Yorkがまだ危険が多い頃だった。つまり、地下鉄体験を妻はすることはなかった。常にバス移動だ。

私たちはマンハッタンの47th ストリートのタイムズスクウェアに近い側にあるエジソンホテルに宿泊した。留学した時のお世話になった教授に手紙で安全な、観光しやすいロケーションのホテルを聞いてみた時に、折り返し、手紙が届いた。今のようにメールのない時代だったから、手紙が届いたときは小躍りするほどうれしかった。

この教授に勧められたのがホテルエジソンだ。彼もマンハッタンに行くとよく利用するとのことだった。

確かにとても便利なロケーションだ。タイムズスクウェアは徒歩1分というよりも、ホテルがタイムズスクウェアにあると言ってもいいほどだった。2017年に孫娘とタイムズスクウェアに行った時に、懐かしいホテルの姿を目にすることができた。

そのうちの一日を船によるマンハッタン周遊の旅ができることをホテルのフロントで教えてもらった。

値段は安かったわけではなかったが、興味をそそられた。

バスで乗り換えながら、目的の港まで行く。

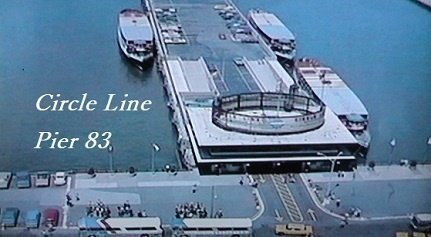

気がかりなことと言えば、ウェストサイドに港(pierピア83)があることだ。

ホテルを出てから近くのスーパーで買い物をしてから行くことにした。多分、船で昼食でも食べるつもりだったのだろう。このスーパーがえらく小さかった。狭かった。蒸し暑かった。

初めてのスーパーだったので、恐るおそる中に入った。入り口で店員さんがニコリともせずに、荷物を棚に置いて入るように、と不愛想さを最大限に出して指図した。

私としてはアメリカをたいして信じてはいない。

置いた荷物が紛失しかねないので、置きたくはなかったが、嫌だとも言えず荷物を棚に置いた。店としては万引きを避けたいのだ。見ると、中の人はみな荷物を手にしていない。

荷物を置くと、中に入るのだが銭湯の中に厚着で入ったような蒸し暑さだ。汗がたらたら流れ落ちる。ハンカチでぬぐう。

店の窓は全て閉められている。冷房はおろか、扇風機すら見当たらない。

ふと気が付いてみると、ハンカチで汗を拭いているのは私たち二人だけだ。

昼に食べるものを購入して、外に出ると、熱風が顔をさすってきた。その熱風ですら涼しく感じられるほどの蒸し風呂状態だった。

pier83に行くバスに乗ると、客は私たち二人だけだった。その後もあんなことは経験がない。バスは常にほぼ満席か吊革にすがらなければならないほどなのだ。

降りる場所を間違えないように気を配らないといけないので、運転席の近くに陣どった。

「ハ~イ」

運転手は大きな黒人の男性だった。陽気に声をかけてくれた。

「ハ~イ」

勿論私も応じた。それだけで明るい気持ちになった。

「暑いですねぇ」

「これも神様の祝福なんだよ」

「この暑いのに、ハンカチなど持っている人がいないのでびっくりしましたよ」

「そうさ、みんな神様が下さったものを喜んでいるだけさ。だから、不平など言わないのさ」

黒人独特のイントネーションで話しかけてくれる。私は留学中最初の2,3か月は黒人のランディーとルームメイトだった。懐かしいイントネーションだった。

バスは時々止まる。誰も乗ってこない。相変わらず、私たち二人の貸し切り状態が続いた。

「君たちにこのパンフレットを上げよう」

運転手は私にパンフレットをくれた。日本ではありえない。ニコニコ上機嫌でそれを手渡してくれた。

見ると、それはある教会の案内パンフだった。

そのパンフを持ち帰るつもりだったのに、帰ったころには、この出会いのことを忘れていた。覚えておかないといけない出来事が多すぎたのだ。

きっと彼が行っている教会は、ワクワクするようなものだったに違いない。

あれから36年経っているけれど、あの黒人のバス運転手の顔が、この記事を書いている今、わたしの脳の中で笑顔を見せてくれている。リアルな姿で思い出すことができている。声まで聞こえてくるような気がする。あのイントネーションもそのままだ。

完

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?