沖縄の短歌一首評②屋部公子

一房の葡萄を盛らむ銀の皿となりたる夜半の三日月

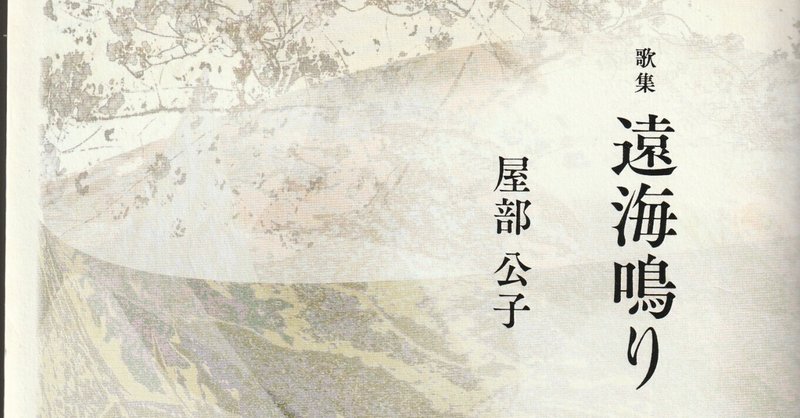

屋部公子『歌集 遠海鳴り』2020年砂子屋書房

歌集刊行時、作者は91歳でした。

父親の仕事の都合で6歳の時に上京し、戦中戦後を東京で過ごします。

雪降ると聞けば記憶の甦るとほき二月のとほき叛乱

巻頭歌には作者7歳のときの1936年、青年将校らによるクーデタ未遂事件ー「二・二六事件」の記憶が詠まれます。この事件ののち軍部独裁となり日本は戦争へと突入していきます。

歌集中には軍事訓練や、空襲に惑う夢、など戦時下の記憶も詠われます。

戦争の過去形とならぬ沖縄に基地を海まで溢れしむるか

1957年に沖縄に帰郷して後も基地問題、72年の沖縄返還に伴う混乱、辺野古新基地など、国策に翻弄される沖縄を見つめ、詠います。

まさにその「半生が丸ごと昭和史」(東郷雄二『観覧追放』)と言えるようです。

さて、掲出歌です。

作者は夜中に三日月を眺めています。淡白く欠けた月の部分を丸い銀の皿にみたて、作者の過ぎ去った半生を、三日月はこれからの生を見ているのでしょう。

一房の葡萄、が印象的で、シンプルな淡彩画を見るようです。

白い画紙に銀の皿に盛られた瑞々しい葡萄。

葡萄の象徴する意味は生命力、豊穣とあります。

その一粒、一粒に作者の生の時間と思い出が色づいているのでしょう。

それはまた、これからの生の時間である三日月への、希望を表しているようにも思えます。

しかし、シンプルであるゆえに、画紙の余白に少しの悲しみも感じられるようにも思われます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?