社会授業ネタ 【地理】1~200まとめ

はじめに

今まで発信してきた社会科授業実践やアイディアのまとめです。

普段の授業の中に少し取り入れることで、生徒の知的好奇心を育てたい、多様な視点をもち、自らの社会について考えてほしいという願いを込めて作成しています。

私自身が日々の授業でどうすれば生徒の主体的な態度を育てることができるのか悩み、考えています。同じように授業で悩み、目の前の生徒を成長させたいと考えている先生方の力に少しでもなれたら幸いです。

私にできることは【アイディアの提供】です。

最後は、先生方の目の前の生徒にあわせて使っていただくのが1番いい方法だと思っています。

【社会授業ネタの使い方】

単元ごとにまとめてあるので、目次から見たい項目をタップしていただくと、その項目をすぐに見ることができます。社会授業ネタを確認していただけたら、担当している生徒をイメージしていただきたいです。生徒が楽しんでくれる。深く学ぼうとしてくれる。また違った学びがあると感じていただけたら、授業の中に取り入れてみてください。

①世界の姿

太平洋と大西洋の違い

よく太平洋の「太」を「大」と書いてしまうミスが多いです。

しかし太平洋と大西洋の【名前の意味】は違います。

どのように違うでしょうか?

-----------------------------------------------------------

大西洋は、その名の通り、【ヨーロッパの西側の大きな海】。

太平洋はマゼランが名付けた【太平】な海

つまり【おだやかな海】

意味の違いを知っておくと漢字ミスを減らすことができる。

国旗の色の意味

もっとも世界の国旗に影響を与えたと言われている国はどこでしょう?

①カナダ

②フランス

③ノルウェー

④ネパール

-------------------------------------------------------------

正解はフランス

青…自由

白…平等

赤…博愛

ノルウェーもフランスから影響を受けている。青い十字架の意味は自由。

ちなみに日本の赤と白は?

赤…博愛と活力 白…神聖と純血

国旗からも、その国の歴史や由来を感じることができる。

国家の数、なぜ決まらない?

「世界には190余りの国がある」というように教科書に記述があるが、なぜ国家の数は、はっきりとした数字がでないのでしょうか?

-------------------------------------------------------------

国家の数は【定義】によって変わってくるから。

国の数は、国際連合に加盟しているかどうかが一つの目安になる。

現在は193カ国。

しかし、国連に加盟しているのに日本が国として認めていなかったり、その

逆もある。

国の数は、誰の立場からどのように解釈するかで変わってしまうため、はっきりとした数字はだせない。

②熱帯~寒帯

【熱帯】インドネシアに旅行する時に持っていった方がいい物!

① ( )スプレー

②日本製の( )。

③日本から( )を持っていかないとお腹を…。

また観光客は増加しているが②と③が必要なのはなぜでしょうか?

-------------------------------------------------------------

①殺虫スプレー

暑い地域では、蚊によるマラリア感染に注意する必要がある。

②マスク

③水

②と③は観光客の増加により環境汚染も深刻になっている。国としても法整備を進めている。

しかしインドネシアは愛想が良い人が多く、物価も安い。バリ島を中心にリゾート地として人気が高い!

【温帯】温帯の定義は?

①温帯で作られる事が多いワイン。生産量が多い国ベスト10は?

②ワインの生産量が増えているNEW WORLD(アメリカ、南ア、チリ、オーストラリアなど)。これらの国の雨温図で共通点を探そう。

-------------------------------------------------------------

①フランスなどのOLD WORLD(昔からワインを生産していた国)に続いて、NEW WORLDの国々が生産量を増やしてる。

②共通点は、温度は最暖月10度以上、最寒月-3℃以上18℃未満。雨は、夏に乾燥。冬に雨が多く降る。つまり【地中海性気候】。

雨が多いイメージの温帯だが、実は比較的乾燥した地域も多い。

【乾燥帯】乾燥した地域

サウジアラビアの生活について考えよう。

①炊いたご飯の上に( )などの肉をのせるカプサが有名。

②昔は井戸やオアシスを巡って、部族間の争いが絶えなかった。今では?

③いくら暑くても( )を着るのはダメ!

-------------------------------------------------------------

①羊やラクダ。乾燥した地域では放牧が多く行われる。来客には大切な家畜を使ってカプサが振る舞われる。

②現在は、地下水を電動モーターで組み上げることにより水が原因の争いは減っている。

③短パン。

日光が強く、長袖を着た方が良いということと、イスラム教の影響でもある。

【乾燥帯】どこまで使う?スプリンクラー

サウジアラビアで1番多く栽培されている野菜はトマト。地下水をスプリンクラーでまくことで栽培しています。

①他にどのような野菜が作られているか予想しよう。

②スプリンクラーによる野菜栽培で困ることを考えよう。

-------------------------------------------------------------

①スイカやキュウリ。

乾燥した地域なのに!っと調べた私も意外。

②ただ地下水の使いすぎで、水の枯渇を心配した政府がこれを制限。

自国生産から【輸入】へ切り替えつつある。

①②③の好条件があるため、欧米企業も進出してきている。

③州

【アジア州】西アジアと宗教

世界でもキリスト教についで信者の多い宗教であるイスラム教では豚肉を食べない。豚肉を食べないのは宗教上の理由からであるが、なぜ豚肉を食べなくても生活できるのだろうか。

【気候や牧畜】の面から考えよう。

-------------------------------------------------------------

イスラム教が広まっているのは西アジアを中心とした【乾燥地帯】。そして牧畜は水や草を求めて移動する【遊牧】がよく行われる。乾燥地帯のような高温では豚肉は腐りやすく、また定住の性質をもっているため遊牧に向いていない。

宗教以外に目を向けることで異なる視点で知識をつなげることができる。

【アジア州】西アジア:石油だけじゃない。

◯世界で1番高い建物はどこにあるだろう?

A:ドバイにあるブルジュ・ハリファ

◯この建物の高さは828メートルで世界一。しかし建築費は赤字になるという。なぜ赤字になるにもかかわらず、このタワーは建てられたのだろう?

-------------------------------------------------------------

アラブが石油だけに頼るのではなく、観光業やサービス業に力を入れるため。

このタワーがあることによりたくさんの観光客をよぶことができる。タワーだけでなく、ここを中心としてリゾート経営しようとしている。

石油のイメージが強い西アジア。これからは石油以外の産業にも目を向けたい。

【アジア州】インドに欧米企業が進出する理由は?

次の( )にあてはまる語句を考えよう。

①インドは( )という数字の概念を生んだ国。

②インドは( )に長く支配されており、( )が話せる。

③インドの大卒の初任給は日本円で約( )円。

-------------------------------------------------------------

①ゼロを生んだ。→数学的思考能力の高さ

②イギリス、英語→欧米の国とコミュニケーションを取りやすい。

③42000円→人件費がすごく安い。

【アジア州】印と米のつながり

近年、インドとアメリカとの音声電話や

インターネット回線を用いた【通信量が増加】している。

この理由を

①言語 ②経度 ③教育

3つの要素から説明しよう。

-------------------------------------------------------------

①インドの公用語は22。このような中で共通語は英語が使われるということ

②インドとアメリカの経度(シリコンバレー)はほぼ逆。昼夜が反対という事

③インドは理数系の教育に力を入れておりICTに強い。

つまり【英語が使用でき、24時間体制でICT業務が行えるため、アメリカ企業の進出が進んでいる】

【アジア州】東南アジア:油はどこから?

◯みんなが好きなおやつを一つ教えてください。

ポテチ、チョコ、アイス…

◯今、教えてくれたスナック菓子やチョコ、アイスなどには共通してある植物油が使われています。世界一消費される油でもあるそれは、何という油でしょう?

-------------------------------------------------------------

正解はパーム油

世界一消費される植物油であり、日本人も一人当たり年間約4㌔を消費していると言われている。

インドネシアやマレーシアで多く生産されているが、高いところにある実をひとつひとつとるため労働者も大変。多くの労働力を必要とするため【プランテーション】で輸出用に生産されている。

聞き慣れない語句も、内容は自分たちの身近に感じて欲しい。

またここでは広大な農地がパームやしの木に植え替えられることから、森林破壊ではなく森林「転換」になる。しかしそれが生態系にあたえる影響はないのか?本当に二酸化炭素の排出量は変わらないのか?など環境問題として扱うこともできる。

【アジア州】中国:新たなシルクロード

漢の時代にはシルクロードと呼ばれる西方との交易路整備された。

現在の中国ではそれになぞらえ、

「一帯一路」構想という【陸と海に新たなシルクロード】を作ろうとしているが、これはどのようなものか?

-------------------------------------------------------------

陸と海上をつなぐ物流ルートを作り、貿易を活発化させ中国を中心とした新たな経済圏を作ろうとしている。

陸路では中国からヨーロッパで電子機器等を運び、道路や船以外にも原油などを運ぶパイプラインも整備されている。この新たなシルクロードは沿線国が100か国をこえる巨大な経済圏構想となっている。

参考文献:社会人として必要な経済と政治のことがざっと5時間で学べる

池上彰 KADOKAWA

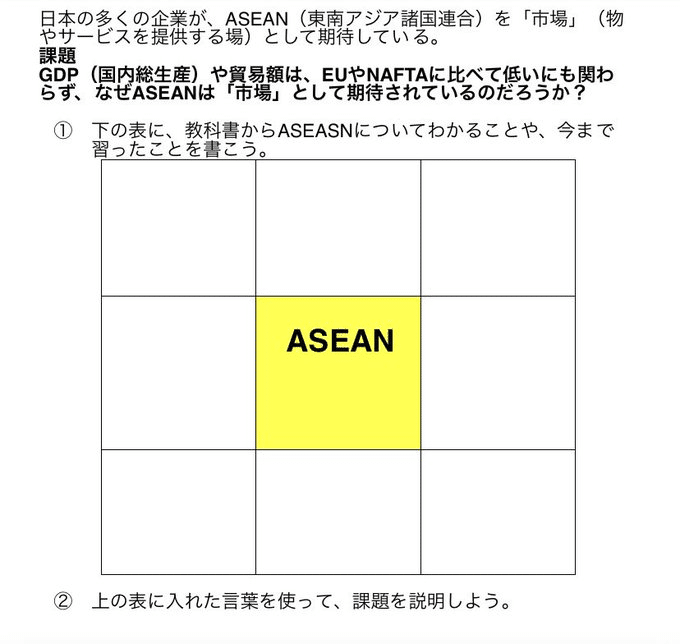

【アジア州】ASEANの将来性

◯多くの日本企業がASEANを市場(しじょう、物やサービスを提供する場)として期待しています。

◯GDP(国内総生産)や貿易額はEUやNAFTAより低いにも関わらず、なぜASEANは「市場」として期待されているのでしょうか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ASEANは【人口が多いため、買ってくれる人が多いことが期待できる】【民族が多様なため、売れるものやサービスを提供するチャンスが多い。】【外国企業を多く受け入れているため、日本も参入しやすい】など。

アジア州で習ったことから、ASEANの将来性をGDPや貿易額以外の面から考えていく。

【ヨーロッパ州】貿易赤字の訳

スペインとフランスでは貿易収支が赤字になることがある。EU域内での貿易が赤字の大部分を占め、EU域外との貿易は黒字になっている。なぜこのようなことが起きるのか。教科書の資料を見て考えよう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

フランス、ドイツ、イギリス、スペインが集まったエアバス社。エンジンの開発には1ヶ国では限界があったため、部品を分担して生産し、フランスで組み立てる【国際分業】を行っている。

これをフランスの貿易にあてはめると【航空機の部品を域内から輸入して、完成した航空機を域外に輸出している】。

【ヨーロッパ州】ピーターラビットから見る農業

イギリスの農村地帯を舞台にした作品に「ピーターラビット」がある。

ここに出てくるマグレガーさんの畑は自給用か出荷用か、どちらでしょうか?

-------------------------------------------------------------

マグレガーさんの畑は、その大きさから自給用のものであると考えられる

つまり【出荷できるほど、生産量が期待できない】。

イギリスを含めたヨーロッパでは昔、土地が痩せていたため酪農などの乳製品を中心としている地域もある。

地域の自然環境にあった農業が古くから行われていた事が絵本からもわかる。

【ヨーロッパ州】ヨーロッパの工業:なぜオランダ?

◯ヨーロッパ最大の貿易港がある国はどこでしょう?

A.オランダ(ロッテルダム)

◯人口約1700万人と多くはないオランダに、なぜヨーロッパ最大の貿易港があるのでしょうか?

ヒント:川

-------------------------------------------------------------

ライン川を通じてEUへの入り口となっているから。

【国際河川】であるライン川の河口はロッテルダムへつながる。

ここから輸入された原油は石油製品として加工されヨーロッパの国々へ運ばれる。

第二次世界大戦までは鉄鉱石や石炭が中心だったが【石油化学が中心】になり、ロッテルダムも発展してきた。

【北アメリカ州】ネイティブアメリカンの文化

北アメリカにはもともと住んでいたネイティブアメリカンはどのような考え方を大切にしているでしょうか?

◯人は祖先から地球を継承するのではない。子どもたちから借りているのだ。

◯人類は生命のアミを織ってはいない。我々はその中のたった一つの糸。

-------------------------------------------------------------

【地球とつながり調和しながら生きていく】

もともとネイティブアメリカンが

住んでいたアメリカ。17世紀以降にヨーロッパからの移民がそれぞれの文化をもちこんだ。

多様な人種が集まる中で、相手の考え方を知ることは相手を尊敬すること。これから進む多様化の中で相手を理解することを大切にしたい。

【北アメリカ州】北アメリカ州の農業から、日本の農業は今後どうすすめていくべきか考える。

アメリカは

①大型機械を使用

②適地適作をする

ことで穀物を中心に世界最大級の輸出をほこる。

しかし小さな面積(九州と同じくらい)でもオランダは世界第2位の農産物輸出額になった。

オランダはどのようにして農産物の輸出額を上げているのだろう?

-------------------------------------------------------------

ICTによる環境統制で生産から流通まで管理し、付加価値をつけることで農産物の輸出額を挙げている。

面積の狭いオランダは【クオリティ型】で農産物の価値に差をつけている。同じ様に国土の狭い日本の農業においても、どのような付加価値をつけられるか考えることが必要になってくる。

【北アメリカ州】資源にも強いアメリカ

現在、天然ガス生産量1位の国はアメリカ。そして2018年にはその採掘技術をいかしてある化石燃料でも1位になった。その化石燃料はなんだろうか?

-------------------------------------------------------------

正解は原油。

シェールガスは2000m以上地下にある化石燃料。この採掘技術が発達したことで、同じ地盤から原油も採ることができるようになった。

1つの技術を突き詰めることで、他の部分でも優位性を発揮できることがある。

アメリカのシェールガス採掘による日本への影響はどうなっているのか?

日本は化石燃料に頼った火力発電を行っている。

シェールガスなどで化石燃料の輸入先を多様化することは輸入断絶のリスクを減らしたり、価格交渉でも力を上げることにつながる。

日本において資源をどう輸入するかは人々の生活に関わる大きな課題。

【北アメリカ州】自動車生産の変化

◯2019年自動車生産台数BEST3の国はどこか?

1位中国 2位アメリカ 3位日本

◯アメリカは自動車産業がさかん。大手メーカー工場のほとんどは、五大湖周辺などの東部に集まっているが、1社だけ西部に工場がある。どんな自動車工場だろう?

-------------------------------------------------------------

正解 電気自動車(EV)

テスラという電気自動車メーカーは【シリコンバレー】周辺に工場がある

EVでは、運転制御などに多くのソフトウェア開発を必要とするため【先端技術】を研究する機関が集まるシリコンバレーと相性が良い。

現在ではEV関連技術の多くがシリコンバレーに集中するようになっている。

【南アメリカ】アマゾン川のすごさ

世界で6位の面積を誇るオーストラリアの面積は769万㎢!

では南アメリカにあるアマゾン川も流域面積が広くて有名ですが、どれくらいの広さがあるでしょうか?

-------------------------------------------------------------

正解は705万㎢。

アマゾン川は世界最大の流域面積を誇り、その広さはオーストラリアと比べることができる。

広いがゆえに環境も多様であり、様々な生物が住む。生物の種類の約10%がアマゾン周辺の熱帯林に生息するといわれているほど多様性に富んでいる。

南アメリカ州の最初で、アマゾン川の環境における重要性についておさえておくことは、経済開発のための熱帯林の伐採との対比につながる。

授業も1時間単位で構成するのではなく、単元を見通して学びを進めていきたい。

【南アメリカ】コーヒーの原産地と生産地の違い

コーヒーの原産地(生まれた場所)と言われている国はどこでしょう?

A:エチオピア(アフリカ)

ではコーヒー豆生産量1位の国はどこ?

(コーヒー豆のパックの裏側の表示を見せる)

正解はブラジル。

どのようにしてブラジルは生産量が1位になったのだろうか?

-------------------------------------------------------------

ブラジルはどこの植民地となっていただろうか?

ポルトガルの植民地となっていたブラジル。

支配していた【ポルトガルが大きな土地を貴族に分け与えた】。

その大きな土地を使って、最初はサトウキビ。次にヨーロッパから入ってきたコーヒー豆を作るようになった。

南アメリカの農業の導入では、前時で学んだこととつなげて、ブラジルの農業のイメージを全体に持たせたい。その後、異なる収入源が増えたこともおさえる。

グラフからコーヒー豆の生産量が増加していることも読み取ることで産業が発展した事によりコーヒー豆自体の生産量も増えていることにつなげたい。

【南アメリカ】ブラジルと日本のつながり

現在、ブラジルには日本人の血をひく人(日系人)は何人くらい暮らしているだろうか?

A:約160万人

では日本からブラジルへの移住はいつ始まっただろうか?

-------------------------------------------------------------

1908年にブラジルへの移民船「笠戸丸」が出航した。

ブラジルと日本では100年以上の交流の歴史がある。毎年ブラジルのサンパウロ市では「日本祭り」が行われ、日本でも「浅草サンバカーニバル」などカーニバルが行われている。海外の事象は関係ないと思うのではなく【日本とのつながり】を感じてほしい。

【南アメリカ州】野菜の原産地:言葉以外のつながり

スペインでは朝食にトマトを食べる習慣がある。またそれ以外にもオムレツに、とうもろこしや、じゃがいもが使われることが多いがこれらの食材の原産地はどこだろう?

-------------------------------------------------------------

トマト、じゃがいもはチリのアンデス山脈。とうもろこしはメキシコ。

全てスペインに支配されていた国。

南米から持ち込まれた食材がスペインで広がった。

ポルトガルに支配されていたブラジルでは逆にポルトガルの料理であるバカリャウ(タラのコロッケ)が浸透している。

【南アメリカ州】ブラジルの航空機:意外なつながり

ブラジルは1960年代後半から鉄鋼や自動車などの重化学工業を発展させており、航空機の輸出が近年進んでいる。その中でも、ヨーロッパに向けて小型旅客機の輸出が増加している。これはなぜだろう?

-------------------------------------------------------------

正解:EU加盟国数が増加し、EU域内を移動するための小型旅客機の需要が増えているから。

EUの加盟国数は【1970年代から増加】していること、また【EU 域内の移動は基本的に自由】であるというヨーロッパ州の単元で学んだことと、南アメリカ州で学んだ新たな知識をつなげて考えてほしい。

【南アメリカ州】アマゾンのサービス化

2019年から、大統領になったブラジルのボルソナーロは森林開発を進める政策をとり、半年で0.1%を消失した。

森林開発するよりも、【アマゾンを維持することで】得られる利益を増やす方法を考えよう。

-------------------------------------------------------------

経済開発と環境保全の両立よりお互いにとってwin winとなるような発想を持たせたい。

アマゾンを観光資源や、研究資産として利用するということはすぐにでるかもしれないが、いかに【製品やサービスとして価格付け】するか発想に期待したい。

【アフリカ州】どうする?レアメタル

レアメタルは特定の途上国に生産が偏り、それらの国は政情や経済に不安がある国が多い。そのため、日本やヨーロッパなどのレアメタル輸入国は対応策を持っている。どのような対応をしているだろうか?2つ以上考えよう。

-------------------------------------------------------------

一つは【リサイクル】。携帯電話やパソコンなど廃棄されたものを再回収する。

二つ目は【供給先を増やす】。1つにしてしまうと物が入らなくなった時に困るからである。

三つ目は【蓄える】。価格が安いときに調達しておくことで、いざというときに備える。

日本もリサイクルと蓄えを増やしている。

【アフリカ州】フェアトレードの意味

フェアトレードでは例えばコーヒー1ポンドあたりの最低取引価格が決められる。

市場価格がそれを上回ると市場価格で、下回ると最低取引価格で取引される。それによって「生産者とフェアトレードを行う団体」に得られる利益をそれぞれ説明しよう。

-------------------------------------------------------------

生産者側は、最低取引価格が設定されることで生活が安定する。

フェアトレードを行う団体には、フェアトレードを行っている団体として消費者からのクリーンなイメージや安心感を持ってもらうことができる。

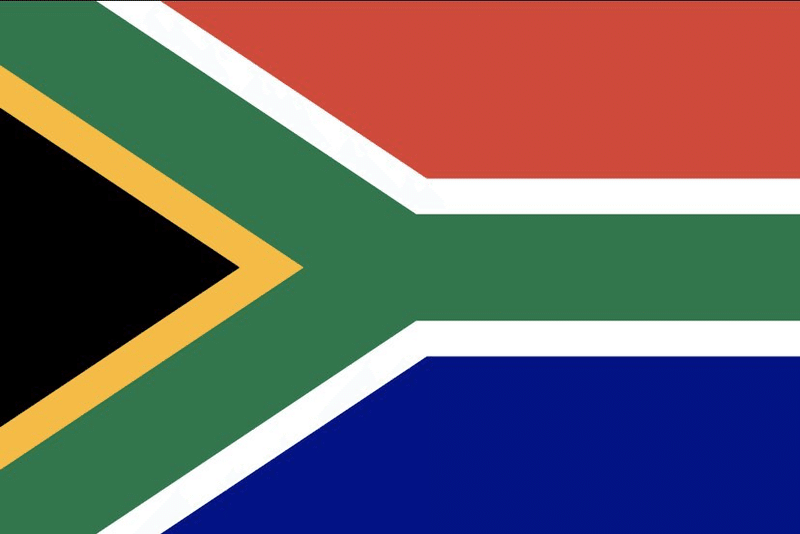

【アフリカ州】アパルトヘイト:生まれ変わった国旗

現在の南アフリカの国旗には青、赤、黄、緑、黒、白の6つの色が使われている。

その中でも赤、黒、白のそれぞれの意味はなんだろうか。

赤はアパルトヘイト時代に流された血を。黒は南アフリカ共和国に住む黒人。白は白人を表している。

南アフリカ共和国では少数派の白人を優遇するアパルトヘイトが行われていた。

1991年に撤廃され、初の黒人大統領となったネルソン=マンデラにより人種間の融合が進められた。南アフリカはこのような歴史を乗り越え1994年4月27日に新たな国旗が制定された。

【アフリカ州】農業国から工業国へ

モロッコは、4割程度が農業に従事している農業国であったが、近年工業化が進む。特に機械類と衣類が中心であるが、衣類がなぜ伸びているのか理由を2つ以上考えよう。資料:衣類の輸出先はスペインとフランスが中心である。

-------------------------------------------------------------

1.スペインとフランスは、地理的に近く輸出に適している。両国ともモロッコの旧宗主国であり国交もある。

2.モロッコは他のアフリカにおける多くの国と同様に所得が低い。現在ではZARAのようなスペインのファストファッションブランドにおける生産拠点になっている。

【オセアニア州】文化の融合

2019年に行われたラグビーワールドカップ。ワールドカップで優勝回数3回をほこり、世界最強ともいわれるチームはどこでしょう?

A:オールブラックス(ニュージーランド )

では、ラグビーはどこの国で生まれたスポーツでしょうか?

-------------------------------------------------------------

ラグビー発祥の地はイギリス。エリス少年がフットボールの試合中に手でボールを持って走り出したのが起源といわれている(諸説あり)。

ニュージーランド もイギリスからの移民によって国づくりがすすめられ、ラグビーもその時に伝わった。

ニュージーランド ではオールブラックスの試合がある時は、子どもも夜更かししてよい。

ニュージーランド 代表が試合前にする「ハカ」も先住民マオリによる戦いの前の踊りである。

ハカを1番前でリードするのもマオリの血を引いたプレーヤーが基本的に行う。イギリス・ニュージーランド ・マオリ。それぞれの文化が融合したスポーツが国に根づいている。

ちなみに「ハカ」はマオリ族にとって神聖な儀式。軽い気持ちで他民族がマネすることは失礼にあたる。

ニュージーランド 出身のラグビー選手に話を聞くと、ラグビーのことは教えてくれてもハカは教えてくれないこともある。

私はラグビーが好きすぎて、これだけで1時間話してしまうので気をつけたい。

【オセアニア州】オーストラリアとニュージーランドを比べて

オーストラリアで行われる羊の放牧は(①)用。

ニュージーランドの羊は、(②)用。ただしオーストラリアでも化学繊維の普及により②への切り替えが進む。

オーストラリアの牛は(③)用。

ニュージーランドは、(④)用で、フォンテラ社が輸出額の4分の1を占める。

-------------------------------------------------------------

①羊毛、メリノ種が主体。

②食肉、ラム肉として

③食肉、オージービーフ

④乳牛

あとは地形もオーストラリアは比較的なだらかなのに対し、ニュージーランドは標高2000m以下が4分の1以下。同じオセアニア州でも対比部分が多くて面白い。

あとオーストラリアは毒を持った生き物が多いが、ニュージーランドは少ないなどということもある。

【オセアニア州】輸出相手の変化

1960年代には、羊毛、小麦などの農産物が輸出の中心だったオーストラリア

しかし2011年になると【農産物の輸出における割合は激減】し鉄鉱石や石炭中心になっている。

約50年間にここまでの変化が起きている。この50年間にどのようなことがあったのだろう。

-------------------------------------------------------------

オーストラリアの輸出相手1位

1950年代:イギリス

1970年代:日本

2009年:中国

昔はイギリスへ農産物を輸出していたが1973年にイギリスがECに加盟したため【輸出先をアジアに変えた】日本や中国へは鉄鉱石などの資源を中心に輸出している。

貿易相手が変わると輸出品がここまで変わるのがおもしろい。

【オセアニア州】経済成長を続けるオーストラリア

国の面積が比較的大きいオーストラリア。しかし国土の57%が乾燥地帯で、かつて「からっぽの大陸」と言われるほど人口密度も低かった。

しかしGDPも28年連続で伸び続け、経済成長が注目されている。

どのようにオーストラリアは成長してきたのか。

人口・アジア・資源から考えてみよう。

-------------------------------------------------------------

経済成長してきたアジアの発展に伴い、距離的にも近いオーストラリアは豊富な資源をいかし、輸出を進めてきた。それだけなく技能をもった移民をうけいれることで経済の発展と人口増加による市場も大きくなっている。

今までの文化やアジアと近い地の利をいかしてオーストラリアは経済成長を続けている。

④日本の姿

【日本の見方】逆さの地図

オーストラリアやニュージーランドでは南北がさかさになった世界地図が売られている。

これはなぜ南北がさかさになっているのだろう?

-------------------------------------------------------------

オーストラリアやニュージーランドは地球の「下側」と呼ばれることがあり、これをあえて利用して逆さの地図を売っている。

最近は「No longer downunder」と書かれている。

「もはや地球の下側ではない」

自分の国が中心という考え方ではなく、広い視野をもって世界を見られるようになってほしい。

【日本の見方】見方を変えてみると…

日本のすぐ北側の国といえばロシアです。

これをロシアの東部から見てみると

日本はどのように見えるでしょうか?

-------------------------------------------------------------

ロシアの視点で見たときに東南アジアなどへ進出しようとすると、日本は場所的に圧力を感じやすい。

江戸時代から現代にかけての領土問題があるが日本側の視点だけでなく、他国から見るとどうなのかという視点も持って、このような問題に対して考えられる力をつけたい。

領土問題に対する是非を論じているわけではありません。

ちなみに帝国書院の地理の教科書には反対から見た地図が載っているので、これを使って歴史の授業をしても生徒はロシアの意図を考えやすいかもしれません。

【日本の領域】日本最南端

日本で、もっとも南にある都道府県はどこでしょう?

-------------------------------------------------------------

素直に沖縄県と思った人も多いのでは。

正解は東京都。

日本最南端の島は「沖ノ鳥島」

沖ノ鳥島は東京都に属している。

ちなみに沖ノ鳥島が波によって削られないようにする工事には300億円以上かかっている。

沖ノ鳥島があることによる排他的経済水域の広さから見ると、その価値は十分にある。

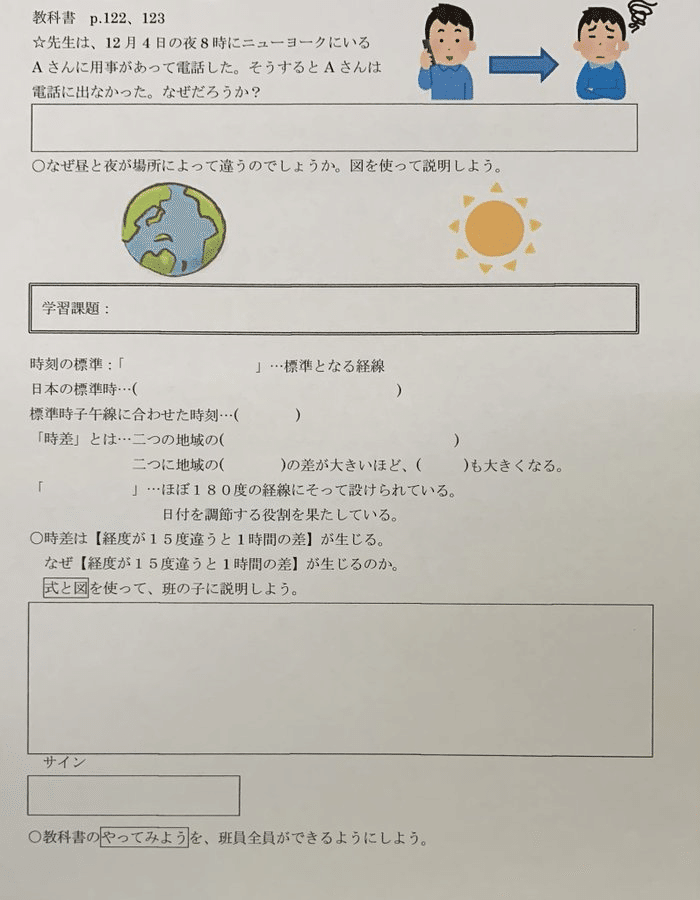

【時差】外国の友達への気遣い

ニューヨーク(西経75度)にいる友達に久しぶりに話したくて、平日に電話をする時、日本時間で何時に電話するのが適切でしょう?

-------------------------------------------------------------

ニューヨーク・夜の20時〜21時に電話しようと思うと、日本時間で次の日の午前10時〜11時。

ニューヨーク・朝の7〜8時に電話しようと思うと、日本で夜21時〜22時。

アメリカにいる知り合いに電話したら、あっちは真夜中で起こしてしまった経験から💦

相手に気遣いしましょう✨

【時差】教え合う

①なぜ地球上で昼と夜が生まれるのか図を使って【生徒同士で】説明する。

②標準時などの基本的な知識を教師が説明する。

③なぜ経度が15度違うと1時間の差が生まれるのか【生徒同士で図と式を使って説明しあう】

-------------------------------------------------------------

なかなか理解してもらうのが難しい時差。

講義形式でしていた時、理解できた生徒は4割程度。

ならばあえて教えない。

先に答えを示し

【過程を生徒自身で考える】

それを班員で教え合うことでクラス全員が理解することを目指す。

条件に「図や式」といれると生徒自身が教え方を工夫していく。

【都道府県の覚え方】番号をつけて覚える

◯全国都道府県対抗駅伝などをテレビで見ているとゼッケンに大きく番号がふってあります。あの番号はなんでしょうか?

A:都道府県番号

◯実は都道府県には番号がふってある。北から順番に並べているので、覚えるのが大変な時は

【数字とセット】で覚えよう!

-------------------------------------------------------------

都道府県を覚えていない生徒は結構いる。私もあいまい笑

白地図に書いて覚えよう!よりも都道府県番号を【順番通りに覚える】ことで覚えやすくなる。

都道府県は地理だけでなく歴史の場所をイメージするにも大切

ゼッケン番号と都道府県番号をあわせると本当に一致しているのが面白い(例外はあり)

【日本の地形】造山帯の過去

(授業のまとめで)

教師「地震や火山活動が活発なところには何があった?」

生徒「造山帯!大きな山脈」

教師「では北アメリカの東部は地震が少ないです。でもここには全長2600kmになるアパラチア山脈がありましたよね?これはなぜでしょう?」

-------------------------------------------------------------

【過去に活動していた】造山帯があったため。

ここは2億五千万年前まで活動していた古期造山帯にあたる。

そのため今も活動している新期造山帯に比べて、山脈はなだらかになっている。

授業の最後にさらに疑問を作ることで【学びを終わらせない】姿勢を育てていきたい。

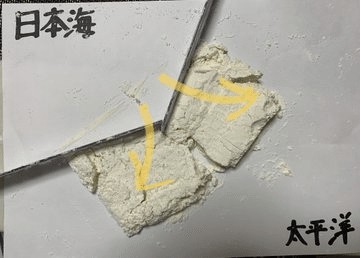

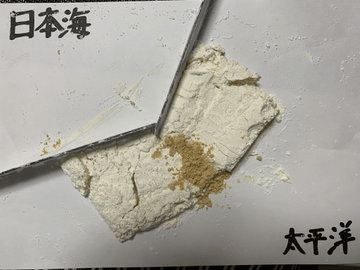

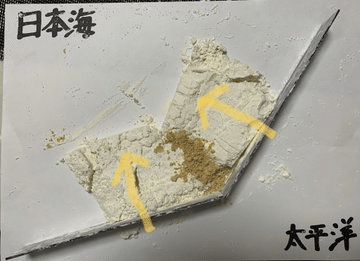

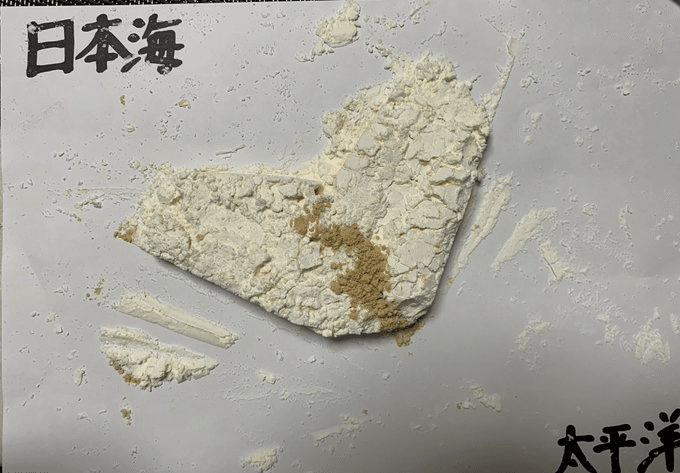

【日本の姿】フォッサマグナを実感する。

◯フォッサマグナ形成実験

用意するもの

小麦粉•きな粉•定規2本

①15センチHeavy multiplication x8センチの長方形を小麦粉で作る。

②日本海側から2本の定規で外側に押す。

③割れ目にきな粉を入れる。

④太平洋側から2本の定規で内側に押す。

プレートの動きによって割れ目ができ、そこに新しい地層が積み重なりフォッサマグナができたことがわかる。

そのあとの隆起については少し見づらいので、④の前に一度断面を確認してから比べてみると確認できる。

社会科でも実験を取り入れることで実感できるようにしていきたい。

本当は生徒にもさせたかったが、粉なので扱いが少し難しい。

撮った動画を見せてもいいかと思ったが、できれば実際に目の前で見せたい。

あとはきな粉と小麦粉が混じってしまうので、使ったあとはクッキーにする。

参考:ItoigawaGeopark youtube動画

【海岸の種類】なぜ長い海岸?

日本の海岸の長さは何kmになるでしょう?

A:約3万2800km。

地球一周は4万km。なぜこんなにも日本の海岸は長いのでしょうか?

-------------------------------------------------------------

日本の海岸が入り組んでいるために海岸の長さも伸びている。

なめらかな砂浜海外がところもあるが、リアス海岸のように入り組んだ海岸も多い。

このあと写真を見せて、いかに海岸が入り組んでいるか実感させたい。

ちなみに海岸線の長さ1位は北海道、2位は長崎。島が多いところも海岸が長くなる。

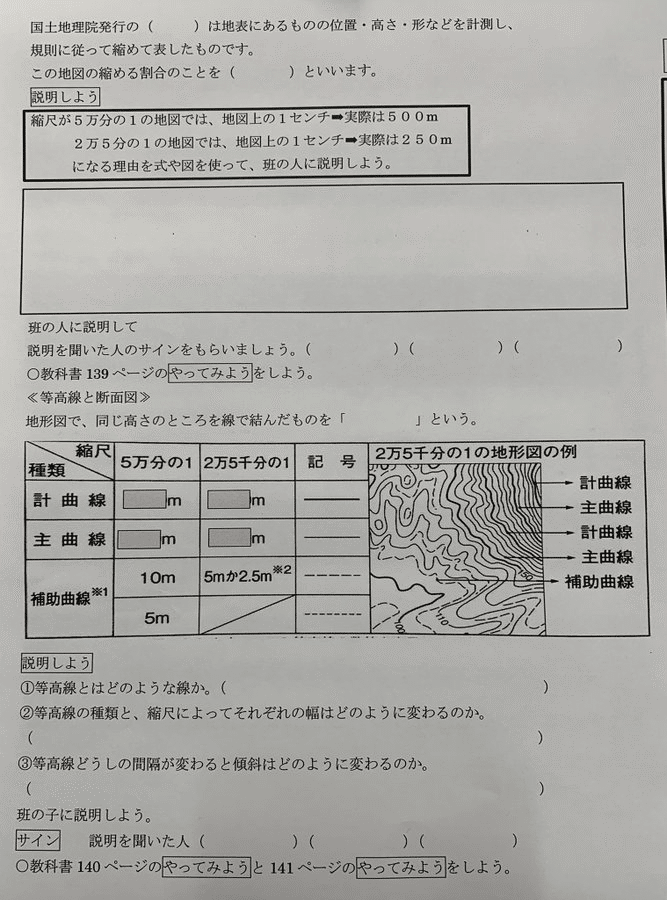

【地形図】アウトプット

地形図の使い方で

①基本的な語句の穴埋めをする。

②縮尺の割合や等高線について

【どう人に説明するか】考える。

③実際に班員に説明する。

④できた班はできていない班にも教えにいって、全員達成を目指す。

-------------------------------------------------------------

時差や地形図などの数学的な考え方を必要とする単元は【アウトプットの機会を増やす】ことで定着率も上がる。

教師は、どうしてもわからない子のフォローや、難しい時にはヒントを出しながら進めていく。

【排他的経済水域】沖ノ鳥島を守るわけ

沖ノ鳥島を護岸工事で守っている理由を考えよう。

①日本の面積約38万㎢

沖ノ鳥島がもつ排他的経済水域

約( )万㎢

②取れる魚

キハダ( )、ビンナガ( )

カジキなど。

③コバルトやマンガンなどの( )

がとれる。

-------------------------------------------------------------

① 約40万㎢

日本の面積<沖ノ鳥島の排他的経済水域

※実際に面積を計算しても面白い

②マグロ

周辺海域では比較的価格が高いキハダマグロが中心に獲れる。

③レアメタル

資源の少ない日本では特に貴重な存在。

排他的経済水域があることによる自国のメリットを知ることで、領土問題がより際立つ。

【日本の領域or国際社会】伸びる?排他的経済水域

排他的経済水域の基準は沿岸から200海里となっているが、最近では、経済水域のエリアが大陸棚となっている場合、経済水域を延長可能となっている。理由を考えよう。

ヒント:水深に注目しよう。

-------------------------------------------------------------

大陸棚は水深200mより浅い部分。

つまりそこでは深海底からとれるメタンハイドレートなどの新資源が採れない。

資源開発技術が発展したことにより、海でも価値のある部分が変化している。

【自然災害】身を守るために知る

台風の時などによく聞く高潮、高波、また同じように聞こえる言葉に津波もある。【高潮、高波、津波】はどのように違うでしょうか?

正解:原因によって変わる。

ではそれぞれの原因はなんでしょう。またこのような知識をもつことによるメリットはなんだろう?

-------------------------------------------------------------

高潮…気圧が下がると海面が上昇する

高波…風による高い波

津波…地震による波

このことがわかっていると、暴風警報と高波注意報がでているとかなり浸水の危険があると判断して【はやめに避難することができる】

災害についての知識を持つこと。これも備えの一つであり自分の身を守ることにつながる。

【自然災害】自分たちで作る!

自分たちで津波ハザードマップを作成する時に必要となるものは何か考えてみよう。

①( )の位置を確認する。

②( )で海抜を確認する。

③( )する。

④水害時の( )を話し合う。

-------------------------------------------------------------

① 避難所

②海抜表示板

③まち歩き

④避難経路

何のハザードマップを作るかは地域によって異なるが、【自分たちの地域について自分たちで見て調べる】ことは自助や共助の意識を高めることにもつながる。

地域のハザードマップがあれば、避難経路を考えるだけでも意識が変わる。

【人口密度】近いのに低い

人口増加がいちじるしいアジア。

中国やインドは人口も13億人を越える。

しかしモンゴルは世界でも人口密度がかなり低く、1㎢あたり約2人となっている。(2018年)

なぜ人口が増えているアジアの中でもモンゴルは人口密度が低くなっているのだろうか?

-------------------------------------------------------------

モンゴルの首都ウランバートルは世界で最も寒い首都と言われており、1月の平均気温は−30度にもなる。降水量も少なく、東京の約4分の1以下。

自然環境が厳しい場所はやはり人口密度が低くなる。【逆に考えると】住みやすい場所は環境の良い場所。どのような場所が人口密度が高くなるだろう?

【少子高齢化】何が少子高齢化の本当の課題か

年々すすむ少子高齢化。

少子高齢化には、どのような問題があるだろう?

•働く人が減る。•経済成長しない。

◯本当に働く人が減ると経済成長しないのでしょうか?

このことに出来るかぎりの

【ツッコミ】を入れてみよう!

-------------------------------------------------------------

高齢者を消費者として考えると、需要は増えるんちゃう?

AIなどの技術が進歩してるから働き手は少なくても儲かる企業が増えるんちゃう?

正しいと思い込んでいた事もツッコミを入れることで【本当に正しいのか】考える事ができる

多くの人が言う事は正しいと思いがち。常に疑問を持つ目を育てたい。

このままでは異なる視点で見る力はつくが、説得力に欠ける。

このあと【ツッコミをサポートする資料を自分で探す】ことで自分の意見と資料に整合性をもたせ、論理的に物事を考える練習になる。

日本の経済成長率と人口増加率が本当に関係しているのかなど、資料を使って確認してもいい。

【少子高齢化】人口ピラミッド

多くの先進国は『出生率の低下』に悩んでいる。その中でも出生率の上昇に成功していく国はどこだろう?

A:フランスやスウェーデン

どのようにこれらの国は出生率を上げているのだろう?

-------------------------------------------------------------

フランスでは1990年代に調査した結果「子どもが増えるほど女性の離職率が上がる」という事から、今のままでは仕事と育児を両立できないと現状を認めるところからスタートした。

現在では男性の産休取得率は7割を超える。「人生の1番大切なところに立ち会おう!」と制度にもメッセージ性が込められている。

「出産•育児or仕事」という考え方ではなく、両立できるような環境作り。経済的な支援や保育などの環境整備が進められている。

このような取り組みは個人では難しい。A orBではなく、A and Bの考え方や在り方を増やしていけるような枠組みを社会が協力して作っていく必要がある。

【少子高齢化】人口ピラミッド2

出生率の低下を防ぐために、育児と仕事の両立できる環境づくりが必要なことはわかった。

では育児と仕事を両立できる環境づくりのために私たちにできる事はなんだろう?

-------------------------------------------------------------

その中の1つとしてまずは「現状を知る」ということ。

最近は『ワーク&ライフ•インターン』という取り組みがある。子育て世代で共働きの家庭に学生がいって【共働きを学ぶ】ことができる。

リアルを知ることで、前向きに「自分の未来」や「社会の未来」について考えられるようになってほしい。

【日本の林業】植林の意味

サントリーや、アサヒビール。

コカコーラなどの飲料メーカーはある環境保全の活動に積極的である。その環境保全活動とはなんだろう?

A:植林などの森林保全

なぜ飲料メーカーは、植林などの森林保全を積極的に行っているのだろうか?

-------------------------------------------------------------

飲料メーカーにとって最も大切なのは原料である「水」

標高の高い山地で降った雨が地中で浄化され、適度にミネラルが含まれた水が作り出される

森林を守ることは温暖化を防ぐだけでなく、水や土など最も根本的な地球の物質循環を守ることにつながる。

おかげで今日もビールが美味しいBeer mug

環境を大切に

【太平洋ベルト】違う視点で

ビール工場は東京・大阪・名古屋・福岡などの大都市に立地されることが多い。

なぜ大都市圏にビール工場があるのか理由を考えよう。

ヒント①

原料は大麦・ホップ・水

ヒント②

材料を運ぶのと、できた商品を運ぶのとどちらの方が費用がかかるか。

-------------------------------------------------------------

原料を運ぶより、出来上がったビールを運ぶ方が重く費用がかかる。

そのため輸入よりも【消費地に近い】ことを優先して大都市圏に工場が置かれている。

太平洋ベルトは、海の近くにあり原料などの輸入に便利という事だけでなく、【消費地に近いため工場が集まる】という側面も持っている。

【食料自給率】低下の様々な理由

日本の食料自給率は2018年の段階で

37%にまで下がっている

この低下の原因を次から考えよう。

食料自給率

米:100%

牛肉:36%

小麦:14%

廃棄された食料:2000万トン

-------------------------------------------------------------

食料自給率の低下は

【農業力の低下】とされているが要因はそれだけではない

米の自給率が高いのに全体の自給率が下がるのは肉やパン食への

【需要の変化】であったり【食品ロス】が計算の分母に入るという面がある。

一つの事柄だけではなく多くの事柄が絡みあい、低下している事に気付かせたい。

【食料自給率】売買のズレ

日本で一番出荷している果物はなんでしょう?

1位:みかん 2位:りんご

3位:なし(2017年農林水産省)

では1番買われている果物は何でしょう?

1位:バナナ 2位:みかん

3位:りんご(2018年総務省)

売る側と買う側でなぜこのような違いが生まれているのだろう?

-------------------------------------------------------------

バナナ世界一の生産量をほこるインドは2914万トン。これに対して日本は約162トン。

戦後日本で作付け面積が最も広いのがみかんであった。安い外国産の輸入が増えたことにより、生産は減っている。

食料自給率の低下にもつながる問題。【消費をどう取り戻すか】さまざまな工夫があることにつなげたい

【日本の漁業】どう輸出を増やす?

日本の漁業において1番増えているのは【輸入】。

しかし三重県の尾鷲物産(株)ではアジアへブリの輸出を増やしている。

①生食需要がアジアで増えていることに気づき、どのような工夫を行なったか。

②安定的して輸出するために取り組んでいる事は?

-------------------------------------------------------------

①生食しやすいようにトロ、カマなど部位ごとにカットする独自技術を取り入れている。買い手側の立場に立つ【マーケットイン】で市場を拡大している。

②養殖。養殖には安全で新鮮なものを【安定的】に調達する事を可能にするメリットがある

排他的経済水域だけではなく多角的に漁業について考えよう。

【日本の交通】地理と政治をつなぐ

日本はオーストラリアから多くの鉄鉱石や石炭を輸入している。

しかし、ある地域と日本との関係が良くないと資源の輸入が難しくなってしまう。

それはどこの地域だろう?

またそれはなぜだろう?

-------------------------------------------------------------

正解は東南アジア。

原油や石炭、鉄鉱石などの重たくてかさばるものはタンカーやコンテナ船を使った【海上輸送】で運ばれる。

しかしこの時に【船が通るルートにある国々】と関係が良くないと船が通ることが困難になる。

日本は資源の少ない国。地理と政治をつなげて考えていく視点を持って欲しい。

【地図記号】なぜ変わった?

国土地理院では、外国人観光客に対してもわかりやすいように新たな地図記号を作った。

この中には、従来の地図記号では外国人に勘違いされるものもある。

交番や教会、ホテルは何と勘違いされやすいだろうか?

-------------------------------------------------------------

外国人に、交番は「進入禁止」。教会は「墓地」。ホテルは「病院」と勘違いされる事がある。

外国人の考え方を知ることは、日本と相手の文化をつなげる【国際理解】にもつながる。

また従来の地図記号と関連づけて覚えることで、記憶の定着をはかることができる。

【日本の気候】しょうゆと気候

愛知県では発酵の遅い豆味噌を使った「たまり」しょうゆ。

関西地方では「うすくち」が生まれ小豆島が有名。これは発酵が促された方が美味しくなる。

このように異なる醤油が作られる理由をそれぞれの気候の面から説明してみよう。

-------------------------------------------------------------

愛知県は【太平洋側の気候】のため、日本の中では高温多湿。発酵が遅くなる豆みそを使ってたまり醤油が作られる。

小豆島は、【瀬戸内の気候】のため、雨が少なく日照時間が多い。温暖で乾燥した気候が発酵を促し、醤油作りがさかん。

【日本の気候】内陸の寒天

長野県では寒天の生産がさかん。

寒天の作り方は「てんぐさ」という【海藻】を煮つめて濾過してかためたものを、凍らせて、溶かして乾燥させる。

【海に面していない】にもかかわらず、なぜ長野県では寒天の生産がさかんなのだろう?

-------------------------------------------------------------

◯日中の気温の差が大きい。

→夜中にマイナス5度から15度まで下がり日中は5度から10度程度。

夜に凍らせて日中に少しずつ溶かす。

◯降水量が少なく晴れが多い。

乾燥させることに適している

生産工程に気象条件が非常に適しているため生産がさかん。産業はそこでとれるものだけでなく環境も関係する

【北海道地方か九州地方】気候が向いてなくても…

じゃがいもの生産量全国1位は北海道。

では2位は??

実は長崎。

涼しい気候を好むじゃがいもの生産がなぜ長崎で2位なのか考えよう!

-------------------------------------------------------------

「新じゃが」は北海道では7月に取れるが、より暖かい九州では4月から5月に出荷される。

また気候に合うように新しい品種が生まれている。

気候がずれていることを【逆に生かして】長崎ではじゃがいもを生産している。

⑤日本の地方

【北海道地方】なぜ禁止じゃない?

北海道では、エコツーリズムの一つとして、知床五湖周辺の高架木道などがある。観光客の立ち入りを禁止せず、生態系の保全と観光の両立を目指すことで、どのようなことを期待しているのだろうか。

-------------------------------------------------------------

生態系を守るだけでなく観光客が自然に触れることで【自然を守ろう】という姿勢が生まれること。

観光客により知床の歴史や文化が正しく評価される事で地域住民が【誇りと自信】を持つこと。

安易に禁止するのではなく自然に触れることで、それぞれがより積極的に環境保全しようとする事を期待している。

【東北地方】祭りの意味とは?

「秋田竿燈まつり」、「青森ねぶた」ともに昔は「ねぶり流し」と呼ばれていたが、「ねぶり」とは、どのような意味でしょうか?

ヒント 別名「ねむた」ともいう。

-------------------------------------------------------------

答え

「眠り」という意味。

きびしい夏の暑さで、農作業を妨げる「眠気やなまけ心」を流す。

東北地方では、農業が生活の支えであり、中心であったことが祭りの名前からもわかる。

【東北地方】シェア率!

東北と言えば農業。

日本における生産量のシェア率はどうなっているか当ててみよう!

米:東北地方として

日本におけるシェア率(①)%

リンゴ:青森県全国1位。

シェア率(②)%

さくらんぼ:山形県全国1位

シェア率(③)%

-------------------------------------------------------------

正解

①米 27% H30年度

②りんご 59% H30年度

③さくらんぼ 65% H28年度

米は東北地方として4分の1以上。

他は半分以上を占める。

涼しい気候、盆地で昼夜の気温の差が大きい事など自然条件をうまく使い生産量を上げている。

単に1位!よりも、シェア率まで見るとインパクトが強くなる。

【中部地方】農業における生育条件と環境条件の違い

山梨県では、ぶどうやももなどの果物の生産がさかん。また地中海性気候の場所でも、ぶどうやオリーブ、オレンジなど果物の栽培がさかん。

この2つからわかる果物の栽培に必要な条件とはなんだろう?

-------------------------------------------------------------

水が多すぎない方が果物の栽培には向いているということ。

山梨県では扇状地の水はけの良さという【地形的な条件】をいかし、地中海性気候の場所では夏の降水量が少ないという【気候的な条件】をいかしている。

生育条件は同じでも、それを実現する環境が地形なのか、気候なのかという違いはある。

【中部地方】ジャストインタイム

豊田市の自動車メーカーでは、

「ジャストインタイム」制を採用しており

①売れ行きに見合う分だけ生産する。

②使った部品の分だけ部品を生産する。

ために自動車工場の周りに部品工場が多く集まる。この理由を①、②を参考にして考えよう。

-------------------------------------------------------------

在庫を減らし、ムダを減らすためにジャストインタイムが採用されている。

自動車に必要な部品は約3万点あり、様々な種類の部品を【生産に必要な分だけ何度も運ぶ必要があるため、部品工場が遠ければ輸送コストがかかる】。

逆に言えば、大企業ならではの効率的な戦略と言える。

【中部地方】プリンタのこれから

長野県はプリンタの出荷額が大きく印刷で有名なメーカーがある。これはどこでしょう?

A:セイコーエプソン(EPSON)

明治時代にさかんになった絹糸生産にかわって機械工業が発展した

でも今は「ペーパーレス」が進む時代。印刷機を作る会社は困るのではないか?

-------------------------------------------------------------

ペーパーレス化が進む中、次に印刷機を必要とする人は誰か考える。

家庭における写真など印刷を手軽に楽しめるようにさらなる小型化を目指したり、中国のようにデジタルデータを印刷して家で宿題をする地域に進出する。

何が必要とされているかだけでなく【どこで必要とされているか】も考えていきたい。

【中部地方】なぜアルミが盛ん?

服についているファスナーやジッパーにYKKという文字はありませんか?

富山県にはLIXILや YKK、三協立山などアルミを加工する大手メーカーあります。

なぜ富山県でアルミニウムの加工が盛んなのか考えよう。

ヒント:アルミ加工には多くの電力が必要

-------------------------------------------------------------

①周りが山に囲まれ、河川の流れが急になる。それを利用して多くの水力発電所が昔、作られた。

②雪が積もる冬の間は農作業が難しい。そのため発展した伝統的工芸品である「高岡銅器」などでつちかわれた技術も使われている。

【地形】や【伝統】をいかし富山県では現在もアルミ加工が盛んになっている。

【関東地方】交通網の中心!

2018年、日本でSNSの利用率が高かった県の1位と2位はどこの県でしょう?

正解:1位は神奈川県。2位は東京都。

なぜ神奈川県や東京都ではSNSの利用率が高いのでしょうか?

-------------------------------------------------------------

これは鉄道通勤・通学率や長時間通勤と関係がある。つまり他県から都市部に通ってくる人々が【電車内でSNSを利用】しているという事。

特に交通網の中心となる東京では都心と郊外をつなぐターミナル駅が利用されている。

ちなみに新宿駅は1日の利用者数300万人。世界一乗降者数が多い駅といわれている。

参考文献:統計から読み解く47都道府県ランキング消費・子供・スポーツ編 久保 哲朗 日東書院

【関東地方】どっちが早い?

現在、週刊誌などで掲載されたマンガなどのコミックが発売された時、

できるだけ早く手に入れようとすると、どちらの方が早く買える?

理由も考えよう。

東京 or 地方

-------------------------------------------------------------

答え

場所によっては地方の方が早く買える。

印刷業の多くは東京などの都心に集中している。

そのため、発売日を揃えるために生産できたコミックなどは先に地方に送られるため先に買えることがある(もちろん地域にもよる)

東京は1番最後。

【関東地方】政令指定都市の力

東京大都市圏には(①)つの政令指定都市がある。

政令指定都市の条件は、政令によって定められた人口(②)万人以上の大都市であること。

また政令指定都市には、

(③)と同程度の権限が与えられる。

-------------------------------------------------------------

①横浜市、川崎市、さいたま市、千葉市、相模原市の5つ

②50万人以上

③財政上では【都道府県と同程度】の権限を持つ。また県をとおさずに国と直接、話ができるためより【スピーディーで実情にあった政策】を打ち出すことができる。

これだけの都市が5つもある東京大都市圏はやはりパワーもすごい。

【関東地方】農業大国:茨城、千葉

関東地方で農業大国といえば茨城、千葉県。全国1位の収穫量を誇る野菜も数多い。

平成30年度にはそれぞれ、野菜における品目でいったい何種類以上全国1位をとっているだろうか?

予想してみよう!

-------------------------------------------------------------

出典:農林水産省統計データ

千葉県:10品目

らっかせい、えだまめ、ほうれん草など。

茨城県:10品目

はくさい、みずな、れんこんなど。

都市の周りで農産物を生産し、都市へ届ける農業を【近郊農業】という。

これにより農業がさかんな県も多く、

千葉、茨城からはそれぞれ野菜産出額の20%以上が東京へと運ばれている。

【関東地方】近郊農業の新たな価値を考える

都市部周辺で行われる農業に【近郊農業】がある。

近郊農業のメリットに輸送費や輸送時間の短縮があるが、最近では【価格以外】の面で、メリットを生み出す取り組みが行われている。

どのような取り組みが行われているだろうか?

-------------------------------------------------------------

近年は【農福連携】が進んでおり、「作る→加工する→販売する」の過程の中で障がいをもつ人たちが働く場所になっている。

都市部周辺は、後継者不足に困る農業と就労先に困っていた福祉にとってWin-Winとなる関係を築きやすい。

近郊農業は【出荷+新たな価値】を生み出す場所として注目されている

【北海道地方か九州地方】気候が向いてなくても…

じゃがいもの生産量全国1位は北海道。

では2位は??

実は長崎。

涼しい気候を好むじゃがいもの生産がなぜ長崎で2位なのか考えよう!

-------------------------------------------------------------

「新じゃが」は北海道では7月に取れるが、より暖かい九州では4月から5月に出荷される。

また気候に合うように新しい品種が生まれている。

気候がずれていることを【逆に生かして】長崎ではじゃがいもを生産している。

【中国・四国地方】うどんの広がり

◯うどんといえば香川県ですが、うどんという料理はいつからあるでしょうか?

平安時代に空海が伝えて、江戸時代になると本格的に広まったと言われています。

◯ではなぜ米が主食の日本において、香川県でうどんが広まったのでしょう?

-------------------------------------------------------------

中国山地と四国山地にはさまれ【降水量が少ない】こと。扇状地があるため水はけが良く小麦の栽培がさかんになったこと。

現在はオーストラリア産の小麦を使用していることも多い。しかしうどんの広がりには、瀬戸内特有の気候と地形があったことを知ることで、ここの自然環境をおさえたい。

【九州地方】なぜ鉄道観光?

なぜJR九州は、移動としての鉄道ではなく、観光としての鉄道に力を入れているのでしょうか?

ヒント

①鉄道のライバルとなる産業は何か。

②なぜ観光として成り立つのか。

-------------------------------------------------------------

①九州は中国などの大市場に近く、自動車産業がさかん。高速道路もある。差別化しないと乗ってもらえない!

②温泉などの観光資源が多いため。

ここから地図帳使って、観光資源の書き出しの作業を行う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?