令和5年度の行政書士試験に、3か月半の独学で突っ込んだ話

はじめに

はじめまして、やまさんと申します。noteには登録だけして半年以上放置していましたが、この度令和5年度の行政書士試験を受験し、無事合格することが出来ましたので、自分自身の振り返りも込みで、1つの合格体験記として残しておこうと思いました。使用した教材や、勉強方法などについても簡単にまとめているので、どなたかの参考になればとても嬉しいです。

1.私の経歴

慶応義塾大学を卒業後、大学院に進学。大学院修了後は対人援助職として働いています(※)。法律は初学者です。

※働いてはいますが、週5日の勤務ではありません。そのため、他の社会人の方と比べていくらか勉強時間は確保しやすい環境でした。

2.学習期間など

学習期間:2023年7月26日~同年11月12日

学習時間:不明(時間は測ってないため)。

学習形態:独学

受験回数:1回

結果:合格

3.使用した教材

使用した教材は以下の7冊です。他に合格革命の基本問題集も使用していたのですが、こちらは3周した時点で捨てたので、この写真には載っていません。

使用したテキスト等は以上です。いずれも購入時に「この本を買ってどこを強化したいのか」を考えてから買うようにしていました。と言いつつ、”個人情報保護法超入門”は買わなくて良かったのではと思っています…。

さて、書籍は上記で全てなのですが、自分は書籍以外にYouTubeをよく活用していました。具体的には次の4つのチャンネルです(カッコ内はお世話になった科目)。

①ゆーき大学(行政法・民法・憲法・会社法)

②動画で民法がわかーる(民法・商法)

③行政書士独学応援(行政法・会社法)

④資格予備校講師・姫野寛之(会社法)

解説を聞くとイメージがしやすくなるし、頭に入りやすくもなるので、重宝していました。というか、これらの動画が無ければ、たぶん合格できなかったと思います。

4.具体的な勉強方法

ここでは、具体的にどのように勉強を進めていったのかを述べていきます。ただ全部書くと非常に長くなるので、簡単に触れる程度に留めます。

(1)基本的な勉強スタイル

学習は”youtubeで動画を観ながら、テキストの該当箇所を読む。その後、基本問題集を解く”を基本パターンとしていました。とにかくイメージを付けたかったので、動画はよく観るようにしていましたし、動画内で出てきた具体例などは、テキストに書き込むようにしてました。で、基本問題集を解いて復習。特に学習初期のころは、こればかりやってました。

※ただ、このルーティンは多分ベストではなくて、基本問題集の代わりに肢別やった方が効率が良いと思います。「なぜその肢が正しいのか(間違っているのか)」を考えることは良い勉強になるのですが、初学者のときって、5択問題集の、どの肢もよく分からないんですよね。どれもこれも分からないので、徐々に集中力がなくなり、何となくの吟味しかしなくなる。それなら一問一答をやったほうが、いくらかでも丁寧に肢の検討ができるので良いと思います。上記のルーティンはミスったなと思います。

(2)模試の活用方法

前述の通り、模試本はTACのものを活用しました。そして、模試を解くときには、毎回何かしらのテーマを持つようにしてました。TACの模試本には計4回分(令和4年度過去問+予想問題3回分)の問題が収録されていましたが、各回ごとに、次のような目的をもって取り組んでいました。

令和4年度過去問(8月下旬実施):現時点での自分の位置を把握する。

1回目予想問題(9月中旬):立ち位置の把握+行政法の問題を、根拠も含め回答できるか。

2回目(10月中旬):立ち位置の把握+民法と商法の問題を〃。

3回目(11月頭):理解したうえで、合格ラインに乗せることができるか。

こんな具合です。ちなみに、1回目の予想問題で民法が超絶フルボッコだったので、このタイミングで”民法商法を得意にする本”を買って、2回目の予想問題で、この2科目の進捗状況の把握をテーマにしました。

なお、模試は本書以外やっていません。私が模試を解く目的は①自分の立ち位置を知ること②弱点を炙り出すことの2点だったので、”会場”に行く必要がないと判断しました。また市販模試についても、ある程度期間を開けて取り組みたかったので、1冊だけ購入しました。

5. 学習時に意識していたこと

ここでは、私が学習時に意識していたことを3つ述べていきます。

(1)暗記の負担を減らす

1つ目は、とにかく暗記の負担を減らすことです。この試験は範囲が広く、暗記も大変なので、なるべく理解して、暗記の負荷を軽くすることを心がけました。例えば民法の意思表示において、心裡留保は善意の第三者に、詐欺は善意無過失の第三者に対抗できないとありますが、何故方や善意でよく、方や善意無過失でないとダメなのかとかを考えてました(この点は、心裡留保はその人が嘘をついている=悪意があるから、第三者は善意だけで良く、詐欺は嘘はついておらず騙されたという落ち度があるだけだから、第三者は善意に加えて落ち度がゼロであることが求められる。と理解しました。合っているかは知りません←)。どうしても理解できない箇所(例:行訴法の処分性有とされた判例)は、自分で語呂を作って覚えやすくしました。

(2)時間ではなくノルマを重視する

2つ目は、勉強時間は意識せず、ノルマを重視することです。というのも、時間を物差しにすると、勉強を”やった気になる”リスクが生じると思っているからです。

例えば、1日8時間という目標を立てたとして。8時間集中しきれれば良いのですが、そうでない日も出てくると思います。でも8時間やったと言う事実は残るので、”積み上げた”気にはなる。これが個人的に怖いので、私は勉強時間は特に意識していませんでした。

代わりに、1日のノルマを決めてそれをこなしていました。例えば肢別は1日70ページ、記述は1日3問というように、それぞれノルマを設定し、こなす。時間ではなく、タスクで勉強を縛るイメージです。ちなみに、日によっては早く終わって夕方から暇になることもあり、その時は追加で問題を解いたり復習したり、何もせずのんびり過ごしたりしていました。

(3)情報を集約する

行政書士試験に限らず、私は基本的に、テキストや問題集にはかなり書き込みをします。特にテキストにはバンバン書いていきます。行政書士試験においては、私はとにかくyoutubeをよく観ていたのですが、そこで出てきた説明や具体例、知識などは都度テキストに書き込んでいました。”テキストをひたすら鍛えていく”と言えば良いでしょうか。

ではノートは使わないのかと言うと、ほぼ使いません。ノートに書き込むことはだいたいテキストに書かれていますし、それなら最初からテキストに書き込んだ方が効率が良いからです。また、後で見直す際に「どっちに書いたっけ?」とならずに済みます。

こんな風に、情報を1つにまとめて、”分からないときはどにかくテキストに戻れば良い”状態を作るよう心がけていました。

6.試験当日の動き

試験当日の動きを、大きく2つに分けてまとめてみました。

(1)会場に向かうまで

当日、会場に向かうまでの動きはある程度決めてました。すなわち、”いつも通りの時間に起き、肢別を70ページ解き、軽食を取っていざ出陣!”です。実際、この通りに動きました。ちなみに軽食は前日のうちに買っておきました。当日バタバタしたくなかったからです。

試験会場には合格革命のテキストとTACの模試本だけ持って行きました。あとは小腹が空いたとき用のチョコと、レッドブルという名の合法薬物も忘れずに。

(2)試験中

問題を解く順番は決めておらず、普通に1問目から解き始めました。ただ基礎法学と憲法が鬼畜オブ鬼畜な難易度だったので、「これアカンやつ…」と思いながら解いてました。

10問目まで解き終えて、一般知識に移りました。「一般知識で足切り喰らったら嫌だから、頭がクリアなうちに解いておこう」と思ったからです。以降は一般知識→11問目~43問目の順に解きました。分からない問題があったらチェックを入れておき、とにかく記述以外を一旦全て解くことを目指しました。一通り解き終わった時点で、時間は1時間40分ほど余っていました。

時間がだいぶ余ったので、余裕を持って記述に取り掛かることが出来ました。記述を書き終えてもまだまだ時間が余っていたので、5分ほど休憩し、チェックを付けた問題に回答。その後見直しを行いました。で、試験終了10分前にもう1度見直しをやって、試験を終えました。

ちなみにチョコは食べるのを忘れていて、帰宅してから美味しく頂きました←

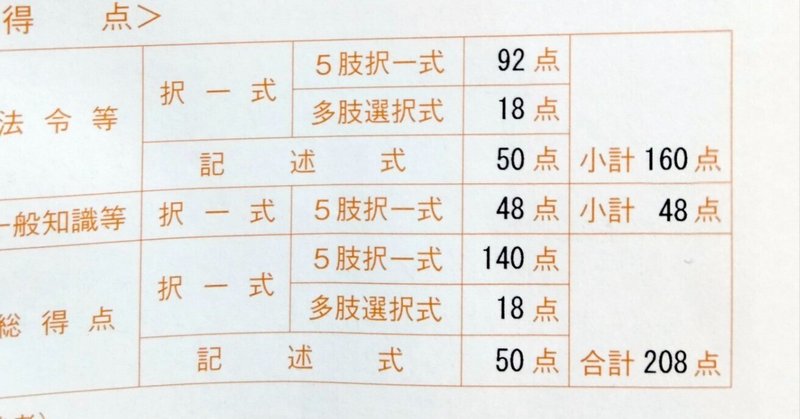

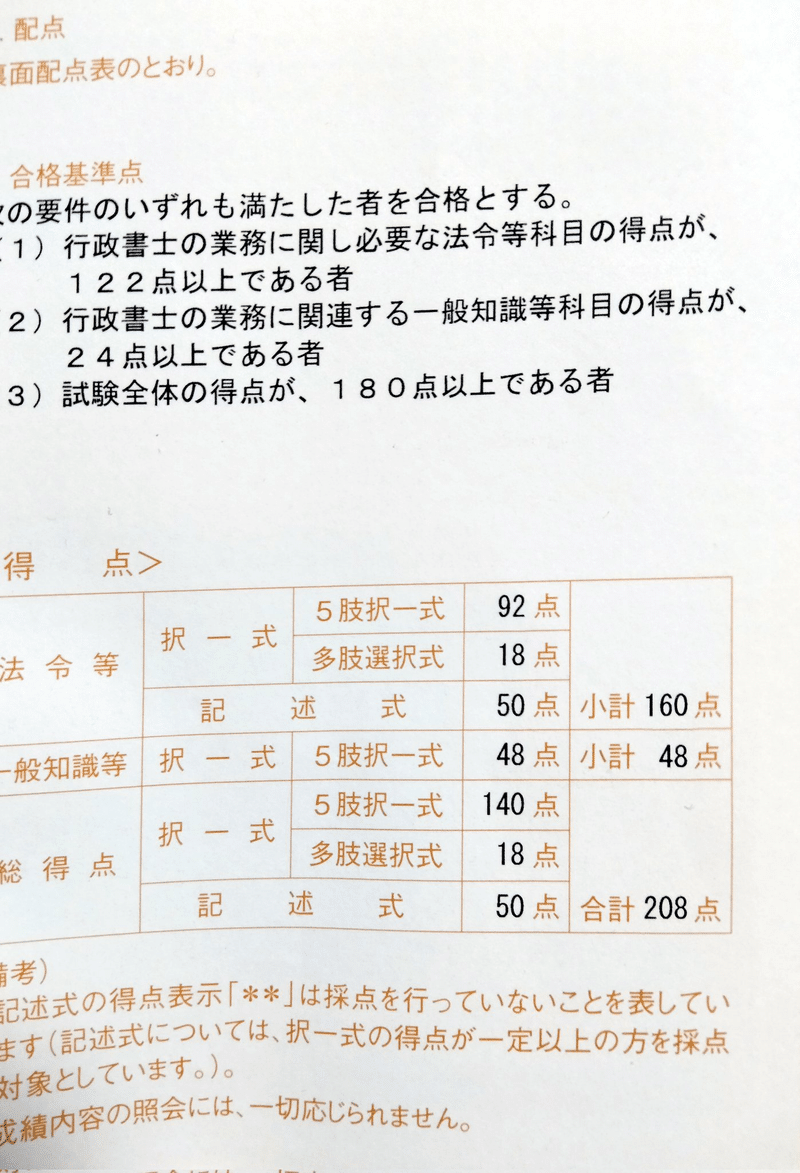

試験当日の夜にはユーキャンなどで模範解答が公開され、自分も自己採点を行いました。結果、択一は158点で、後は記述次第という状況になりました。行政法の記述はほぼ満点だろうと思いましたが、民法は2問とも部分点がどれだけ入るか。キワドイ勝負になるなと思いました。

7.試験結果と感想

2024年1月31日、結果が発表されました。

(1)合否

結果は前述通り、無事合格することが出来ました。択一は158点で自己採点通り、記述は自己採点で30点前後のところ、50点という結果になりました。

(2)記述の得点をほんの少し掘り下げてみる

択一は自己採点通りなので良いとして、記述は自己採点とかなり開きがありました。行政書士試験の記述はブラックボックスと言われますが、まさにその通りの結果で、最初に見たときは「これ誰の得点?」と思ったくらいでした。

ただ、模範解答と自分の回答を比べてみて、大体合点が行ったので、それについて簡単にまとめてみます。以下、1問ずつ、模範解答と私の回答を載せ、どこに何点付いたのかに関する推測を述べます。

問44

模範解答:Y市に対して、出席停止の懲罰の差止訴訟を提起するとともに、仮の差止めを申し立てる。

私の回答:Y市に対し出席停止の懲罰について差し止め訴訟を提起し、同時に、仮の差し止めの申立てをする。

16~20点を予想していました。実際、これは満点を貰えたのではないかと思います。

問45

模範解答:物上代位により、Cによる保険金の払渡し前に、Aが保険金債権を差し押さえなければならない。

私の回答:火災保険金がCからBに払い渡される前に、火災保険金債権を差押えなければならない。

これが謎で、自己採点では8~10点でしたが、それで50点行くはずがないので、16点くらい貰えたのだと思います。推測するに、物上代位の配点が4点くらいで、”払い渡し前に”と”差押え”に8点ずつ付いたのではないかと。

ちなみに、物上代位という単語は試験中に浮かびはしたのですが自信がなく、「下手なこと書いてバッサリ行かれるなら、確実に分かるところだけ書こう」と思い、”払い渡し前に差押え”のポイントのみで40字埋めに行きました。

問46

模範解答:契約不適合責任を根拠に、報酬減額請求、損害賠償請求、契約の解除を主張することができる。

私の回答:契約不適合を知ってから1年以内に通知しており、代金減額、損害賠償、解除を請求できる。

これもやや謎で、報酬ではなく代金減額と書いたこと、解除の”請求”と書いたことから、8点くらいを見てましたが、実際は14点付いたと予想します。減点されると思っていた部分を減点されず、かつ、契約不適合に優しさで2点付いたのかなと。

以上になります。総じて、今回の記述採点は甘めだったのだろうと思います。書けているところには、基本そのまま点数が付いたのではないかと。一方で、問題に応えられていない(根拠を聞いているのに回答からそれが読み取れない、など)回答や、日本語として変な回答はバッサリいかれてるのかなという印象も受けました。

(3)試験の感想

何はともあれ、合格して良かったなと思います。この記事では受験の経緯について一言も触れてませんが、それなりに大きな決断をしたつもりなので、結果が出てほっとしています。

ただ、記述待ちというのは精神衛生上あまりよろしくないので、択一で170台、せめて160後半取っておきたかったとも思います。

8.おわりに

今回は、令和5年度の行政書士試験について、1つの合格体験記としてまとめてみました。使用したテキストや勉強方法など、何か1つでも参考になるところがもしあれば、とても嬉しく思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?