グルディスの役目と役割

「グルディスおける1つの誤解」について説明しました。

グルディスに苦手意識がある人は、普段から「無目的な会話」を好む特徴があります。

(悪口ではなく、特徴です。「雑談力」は社会人として、ホントに貴重な能力です!)

グルディス選考を受ける際は、脳の回路を「目的型」に入れ替えてください。

それを踏まえ、「グルディスの心得」について解説します。

「役目」と「役割」の識別

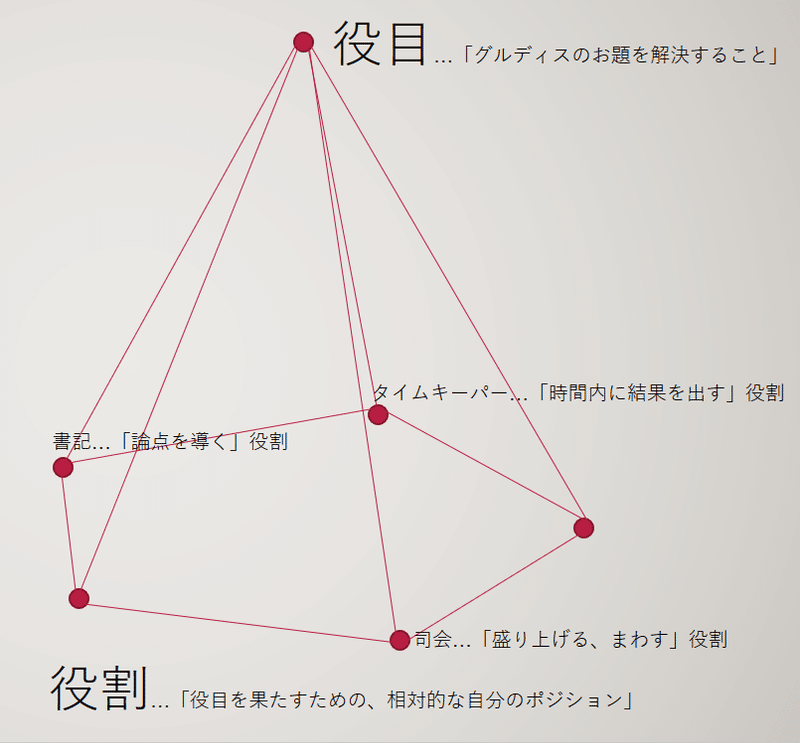

グルディスの心得は、「役目」と「役割」を分けて考えることです。

「役目」と「役割」って似た言葉ですが、その意味は少し違います。

「役目」とは「命じられる」ものであり、その人だけの”絶対的な”ものです。

「役割」は「○○役」のように、他者との中で”相対的に”決まるものです。

グルディスにおける「役目」は、「グルディスのお題を解決すること」です。これ以外にありません。

就活生全員が共通して命じられた、選考における役目です。

「お題の解決までに、どれだけ自分の行動が反映されているのか?」が面接官に測られています。

グルディスの役割=戦術

一方で、「役割」は人それぞれ、様々です。

「”役目”をどのように発揮するか?」が「役割」です。

図にすると、以下のようになります。

具体的に説明します。

グルディスの役割は、よく「司会、書記、タイムキーパー」の、大きく3つに分けられます。

よくある就活本だと、

「司会を獲ったら勝ち!」

「書記は絶対になるな!」

とか、様々な方法論方法論が書かれています。

ですが、「どの役割につくか?」は、特に重要ではありません。

あくまでも「どのように役目を果たすか?」の手法でしかありません。

その役割が「求められている能力」を果たすことが大切です。

つまり、「司会、書記、タイムキーパー」に求められている能力を、自分一人で全部やってしまっても構いません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?