1.Catch me if you canのタイトル・シークエンスについてのインタビュー。60年代を味わう。

「Catch me if you can」のタイトル(オープニング)デザイナー、Olivier Kuntzel( オリヴィエ・クンゼル)・Florence Deygas(フローランス・デガ)2名のインタビュー和訳です。

(本文: https://www.artofthetitle.com/title/catch-me-if-you-can/)

※かなり自分用で、解釈や訳も私なりです。

パリを拠点にしているオリヴィエ・クンゼル、フローランス・デガとのディスカッション

インタビュア:お二人で活動しているアーティストデュオ、「Kuntzel + Deygas」について、きっかけを少し話してくれませんか?

フローランス・デガ: オリヴィエは、「”オリヴィエ”・デ・セール」って呼ばれてる、パリ装飾美術学校(略:ENSAAMA)を視覚伝達の生徒として卒業したの。それで、広告代理店でアートディレクターとして働き始めたんだけど、すぐに自分の手で作品を作りたくなったのよ—もっと独立した形で。

私自身はアニメーション映画を勉強して、レゴブラン美術学校を卒業したの。この学校は、全然理屈っぽくなくて、私にはとても合ってた。そこを出て、独学でイラストレーターになった後、次は実用的なスキルを学ぶ必要があった。自分の培った"手段"をどういうふうに使ったらいいか、学ぶ必要があったの。

私はそういう理論的な側面は、自分で研究したかった。

インタビュア: あのシーンのコンセプトについて—ソウル•バス的美学が何か明確な出発点の役割を果たしていますよね。ああいう「バス的な」感じは、製作側があなたたちに提案したのか、それともあなたたちが製作側に投げかけたのですか?

また、ほかにコンセプトなどあったんでしょうか?

フローランス・デガ: 結構沢山の人が、私達が作った「キャッチミーイフユーキャン」のタイトルデザインの中に、ソウル・バスが影響した可能性を語ってて、見てると面白い。

ある意味、そのレベルで評価されている、と誇りに思うしね。

でも、1960年代-70年代の間の「Graphis」(優れたグラフィックを集める国際的雑誌)のどのページでも、開いたら、驚くだろうけど、当時本当に多くのグラフィックデザイナーが「ソウル・バス風」って言われるような仕事をしているのよ。

初期のスケッチ

ポール・ランド(IBM などのCIデザインで著名なアメリカのグラフィックデザイナー)の作品ひとつとってもわかるけど、そういうのはあの時代の風潮の一部だった。デザイナーがコンピュータを持ってなくて、アーティストの手が強いメッセージを伝えた時代のね。

知ってる限り、ポール・ランドは映画のために作品は作らなかったけど、ソウル・バスはやって、それで彼の名前はタイトルのグラフィックデザインのまさに原点として記憶されてるのね。

私たちがソウル•バスを天才的だと思うのは、音楽とリンクしたアイデアを見いだすところ。

「カルメン」の素晴らしいタイトル・デザインは、ただ単に、1分間燃えているバラと一緒になって、音楽が、適切な感情を運んでくれている。

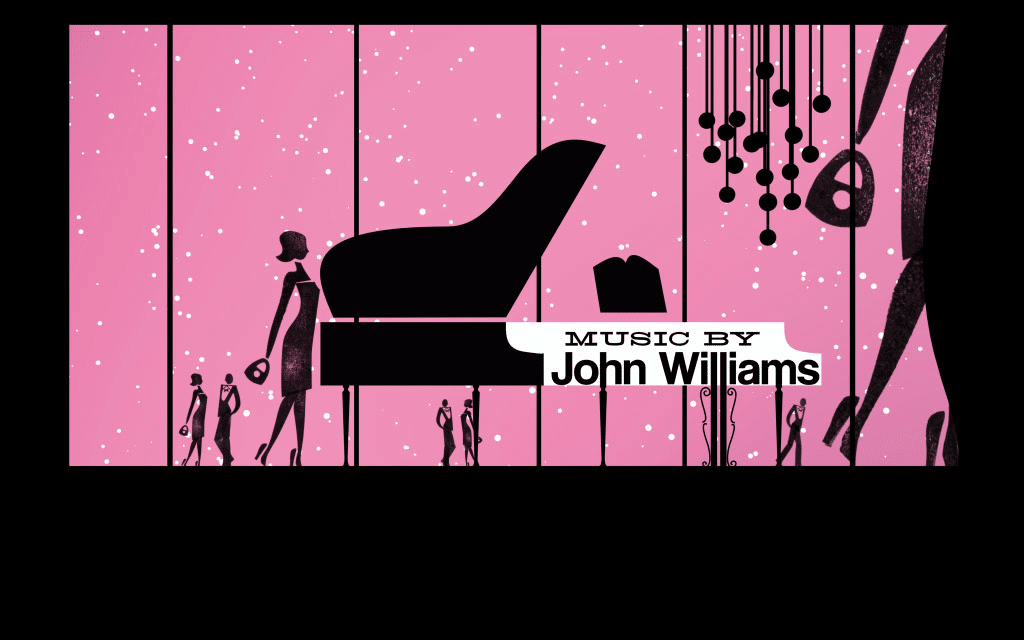

「キャッチミーイフユーキャン」では、1963年から1969年を舞台にしている。それで私たちは、60年代の髪型、服装、格好のキャラクターをデザインしたんだけど、ジョン・ウィリアムズの音楽は、もっとずっと60年代の雰囲気を連れて来てくれるの!

ほかの音を試しても、全然合わないのよ。

でもそこに「ソウル・バスっぽさ」があるのは、偶然の一致じゃないと思ってる。

私たちは60年代のアーティストが持ってただろうものとすごく近い環境で製作することができたの。それはクライアントからの全面的尊重と信頼で、マーケティングテストに依らず、広告代理店にリードを握られないこと。

私たちは自分たちのアトリエで、自分たち自身の雰囲気の中で製作した。スピルバーグは、スタジオによるものじゃない、アーティストによるシーンを欲しがっていて、それで「手仕事」の魅力を保とうと思ってた。

それは最近あんまりない機会よね。

結果として完璧ではないけれど、かえってその不完全さがあのシーンに、真正で、個人制作のような強い印象を与えてる。

作っている間に私たちが体験した喜びを直接的に伝えてるの。

Kuntzel+Daygas のクレジット

ソウル・バスが残したレガシーはもう一つ、私たちにタイトル・デザインのクリエーターとして、証しを残すことを可能にしてくれた。

今や結構デザイナーは、製作にサインを書く権利を持ってるって事を忘れてる。60年代では、(モーリス・ビンダーやフリッツ・フレラングを見ても、)タイトルに名を記すことが、絵作りとして確かだっていうことを証明してた。

観客はクレジットされた名前を見ているから、「誰が」シーンを作り上げたかを知るの、「○○代理店が」じゃなくてね。

過去の偉大なアーティスト達のお陰で私たちは自分たちの作品に名を刻む事が出来たわ。

この事がまた将来アーティスト達の、対マーケティング戦に力を貸してくれますように(笑)!

…話しがそれちゃうようだけど、ソウル・バスはただタイトル・デザインだけのアーティストとしてまとめちゃいけない、とても重要な人だって事を言っておきたいの。

インタビュア:オープニング・デザインを演出する上での姿勢はどのようなものでしたか?それから、どうやって「ハンコ風」アニメーションで展開してみよう、という事になったんでしょう?

レオナルド・ディカプリオが演じた役の精神を捉えるために、私たちはハイテク技術に拠らない創造的な道を採用した。

私たちは、ちょうどこの映画の主人公(小切手を偽造してあらゆる職業になりすました詐欺師のキャラクター)がやってたように、スタンプから彼を想像させるって事を、実際に映画で「フランク・アバグネイル・Jr」が使ったのと同じカッターを使ってやったの。

荒っぽさを残したかったのよ。

消しゴムハンコ

スピルバーグはその当時かなり最新技術を使って製作してたけど、私たちはハイテクがその映画と噛み合わないことに気づいた。

彼の強力なスタイルと、とんでもない技術のもとで、なにか「アーティストの仕事」を呼び覚ますような勢いでもって、彼を驚かす必要があったの。

重要なのは、私たちが何ができるのかじゃなくて、感情をシンプルに伝えることができるかってことだからね。

オリジナルのハンコは、数時間で作ったんだけど、究極の製作物なの。最初に試した時の魔法は、もう、何ものにも代え難い。スケッチの威力が残ってた。スピルバーグの精神の凝縮に見えたわ。

私たちのタイトル・ムービーと、彼のフィルムを合わせる時になって、私たちは彼のAvid(デジタル映像編集機器)から、インターネットかなにかで、いくつか画像をくれるよう頼んだんだけど、映画のフィルムピースの実物ももらったの。

っていうのも、彼はフィルムを昔風に、Moviola(世界初の映画の編集のための機械)で編集してたのよ。

ハンコ置き場

インタビュア:色使いについて、映画で起こった、飛び回っている時の感じを思い起こさせて、とてもマッチしていますよね。それぞれ選んだ色について、何か意図はありますか?もしそうなら、どういった事柄がモチーフなんでしょう?

この映画の舞台は60年代なんだけど、スピルバーグは私たちに、観客を色々な世界へ連れ回すことを求めてた、(おかしなカートゥンじゃなくて)ドラマっぽく、少し上品な世界にね。

それで、私たちは当時のタイトル・デザイナーと同じアプローチを取ることに決めたの、まるで私たちが60年代にいて、彼らに囲まれながら作品を手がける感じで。

それは技術的な点という意味じゃなくて、理論的な点において、という意味でね。

私たちは、アトリエで作られた個人的な製作を、自分達の名入りで届けたかった。

それは、アーティストの手仕事が見えずらいスタジオ的なタイトル・デザインとは、対照的なもの。

この映画の観客に、そういう失われた楽しさを再発見して欲しかったのよ。

終盤のシーンの色使いの例

色彩の変化は、場所や時間が移り変わった事を合図してるの。

シルエットは、私たちのグラフィック表現が60年代を捻ってることから来ていて、つまりテーマにぴったり添っているのね。

私たちは、こういう表現を象徴的な効果として用いる事にした。それに、シルエットは全員が見落としているキャラクターを呼び起こす——主人公はトリックスターだもの。

このシルエットは実際手彫りのハンコで、伝統的な、紙に手書きのアニメーションのルールで動かされた。こういう「手づくり」なとこは60年代のタイトル・デザインの特徴ね。

そして美しい手作りアニメーションは精密に組み込まれた。ミリ以下が測れるコンピュータの装置が、過去と現在の橋渡しをしたの。観客は、今日最新の視覚的心地よさでもって、過去の面影を経験する事ができたのよ。

インタビュア:共同制作は、どういうプロセスで行うのでしょう?誰がプロジェクトのどの部分を担当するのでしょうか?

私たちがプロジェクトを進めていく時、一緒に同じことはやらないの。っていうのも、それぞれ自分の専門があるから。たとえば撮影の時なんかは一緒にカメラの後ろになんかいない。描く時も、両方描けるとしても、一緒に鉛筆をもったりしない。

私たちの働く現場って、静的じゃなく、いつも動き続けてて、取り組む境界も常に変化しているの。

私たちは、そのプロジェクトとどれだけ相性が合うかで役割を切り替えたりもする。プロジェクトが、オリヴィエのグラフィック・デザインスキルが求められるものなら、私はグラフィック・デザイン以外の、演出の事なんかを全部やるっていう感じで。この役割分担に明確なルールはないけど、私たち両方が自分自身を一つの事についてそれぞれ50%じゃなくて、100%表現するってことは譲れないわね。

オリジナルの絵コンテスケッチ

インタビュア:1960年代は、沢山の注目すべきタイトル・デザインが出てきた時代ですが、お気に入りはありますか?

オリヴィエ・クンツェル:フローレンス・デイゲスと僕は60年代のアーティストとデザイナー(バスはもちろん、ポール・ランド、モーリス・ビンダーとか)の、芸術とどう向き合い、扱うかの姿勢に夢中になって、掻き立てられた。ハリウッド映画は、どうしてかすごく簡単に商業的に走りやすい。これも僕らが、作品の中で主張しようとした事だ。

「カルメン」を思い起こすと、あの薔薇が何度も何度も燃えて蘇る。まるで終わりのない炎のようだ。

「セコンド」では、あの実験的な、捻れた顔のクローズ・アップが蘇る。ソウル・バスは、あれを、壁へ、歪ませて投影したものを再録したんだと説明していたね。

「ナイン・アワーズ・トゥ・ラマ」も忘れられない、クローズ・アップで、とても魅力的な、針や、振り子とか、なにか時間に関係するものが、インド音楽の下ですごくリズミカルに動いているんだ。

「グラン・プリ」では、ストップウォッチと一緒に、顔と、レーシングカー、画面の分割(競争に着想した象徴なんだけど)、なにかスタイリッシュで、ダイナミックな感じ。

そうそう、「荒野を歩け」も覚えている、あの有名な、都会の中一匹の黒猫が、白猫を追いやる、モノクロ撮影のあのタイトル・デザインのセットが、とてもきらびやかで、歓楽的な感じだ。

それから、僕がいまだずっと感動し続けてる、「危険な道」を思い起こす。この映画は海軍基地での情熱についてなんだけど、オープニングの、浜辺での連続したクローズアップ、さざ波、さざ波がどんどん大きくなっていって、雷雨がピークに現れたあと、静寂に戻るのが印象的だ。

スタンプの試行

------------------

以上です。以下所感。

この記事を読むと、彼らが、ただスタイルの継承として、「Catch me if you can」をなんとなく、ソウル・バス風に仕上げたのではなく、アーティストとして仕事を仕上げていた、60年代のデザイナーの姿勢を尊敬していた事がかなり伝わってきますね。

未来のデザイナーのためのエールとしてサインを記すというところも、格好いいです。

途中で出てきたポール・ランドというグラフィックデザイナーは、私のお気に入りのグラフィックデザイナーの内の一人です。(彼のポートフォリオ•ページ)

彼の作品の一部(拾い画)

彼も60年代のグラフィックデザイナーですが、こうしてみると、確かに幾何学的要素で動きをつけた、ちょっとポップで愛らしい感じはこの映画のタイトルデザインに近いものを感じます。

最近の、プログラミングによって動きを伴ったダイナミックなUIにも、同じスタイルの風潮があるような。

具象的ではない分、インタビューにあるように、ある感情、雰囲気が直接強く伝わるようなスタイルで、私はすごく好きです。

ただ、単純な要素で、見たことのない絵を作るというのは、憧れこそしますが、やってみると、未完成な感じに見えたり、ありきたりなものに見えてしまうので…真似するのにも技量が試されますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?