レトリック・カノン②:配置-前編-

なにか画期的なアイデアが生まれたとする。

でも、それが人に伝わり、他者に影響を与えられるようなレベルで、うまく組み立てることができなかったとしたら?

共感も得られず、行動を促すこともできない。

結局、何も意味をなさない。

上の図は、僕がこの「組み立てる」という行為についてイメージしているもの。何もないところから、あるべき姿を見つける。論理的で矛盾がなく、それでいて感性に訴えかける情報のまとまり方。このあたりを念頭にいつも作業している。

意志を持って組み立てることの意味

こうした組み立てを行うとき、ただやみくもに事柄(主張)を置いていくのはNGだ。全体を通して「意志」を持って配置されることで、はじめて組み立てたと言える。

レトリックの世界では、古代ローマのクインティリアヌスが、著書「弁論家の教育」において、資材と建築を例にして、組み立てること(配置)がいかに大切かを伝えている。

配置とは、発想で考えた主張(事柄)を順序よく整理し、受け手が咀嚼しやすく、行動する理由となるように組み立てることにほかならない。

古代の哲学者が生きた時代は、人と人とが直接対話をしながら、互いの主張をもって議論する場面が想像される。しかし、時代とともに、主張を投げかける対象も、受け手の数も、発信の手段も別の様式に変わってしまったのが現代。

これらの、古人がまとめた弁証法としての配列は王道のパターンである。一方、現代のあらゆるツールを使った主張展開における配置は、他にも様々な型が存在する。

そこで、まずは前編として、アリストテレスの著書「Rhetoric」で論じられる配置について、伝統的な王道のパターンを見ていく(※極力、ポイントを絞った雛形を作ることを心がけて)。後編では、現代のツールに見合った配置の型について考察し、主にウェブやアプリの構成、システムで応用できる類型をまとめていく(予定)。

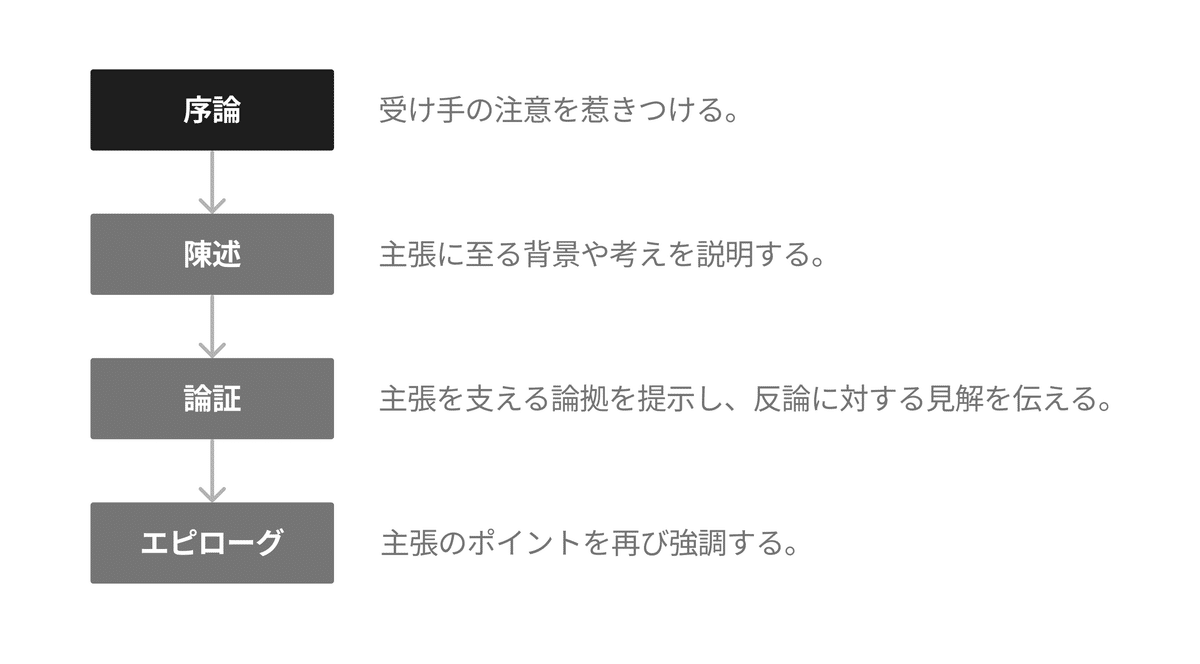

アリストテレスの4段構成

アリストテレスの言葉を借りると、この上の図のパターンが王道の配列となる。

弁証法の本質的な特徴は、「序論(Introduction)」、「陳述(Statement)」、「論証(Argument)」、「エピローグ(Epilogue)」これだけであり、それ以上のものはありえない。

まず、受け手の注意を惹きつける。なぜ、自分がこの主張を行うのか背景を説明し、次に主張を支える論拠を加える。最後に主張のポイントを再び強調して〆る。

まずはこれを念頭に入れつつ、この型をさらに効果的に演出する方法として、レトリック・トライアングルという考えに迫ってみる。

レトリック・トライアングル

具体的には下図のような形。

3つの頂点にある要素を、線で結んだ三角形のイメージ。

エトス:話し手が信頼するに足りるか

まず最初に、この話し手は信頼できそうかどうかということ。受け手から信頼されなければ、聞く耳を持たれない。

例えば、学生時代の先生を思い出してほしい。

どんなに知識と経験が豊富な先生でも、「この人はクセがあってなんだかな」と嫌煙したくなる人も少なくない。それもそのはずで、話し手の信頼性において、最も重要な要素は「人柄」だというのだから身も蓋もない。

専門性は継続的な学習が不可欠だ。また、一定の経験値がないと、話の中身に真実味がなく、薄い印象を持たれてしまう。この両者はあって当然であり、言葉遣いや話し方から醸し出される雰囲気≒人柄こそ、信頼を寄せてもらえるきっかけになる。

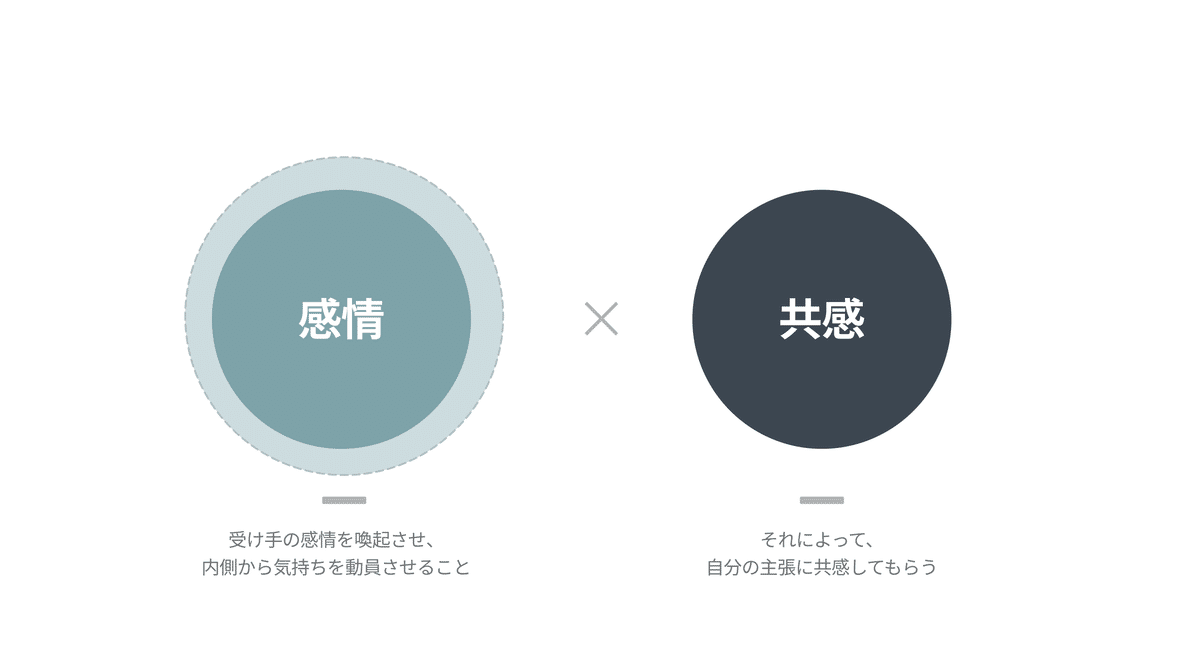

パトス:感情を動員させ共感を産ませるもの

次に感情について。受け手の行動を促すには、自分の主張に共感してもらい、彼らの感情を喚起させる必要がある。

ただし注意点もある。

それは、感情に訴えかけようとするあまり、過度なストーリーテリングに頼りすぎてしまうこと。受け手から、「自分たちを操作しようとしている」と見なされると、話し手の信頼は一気に失墜する。

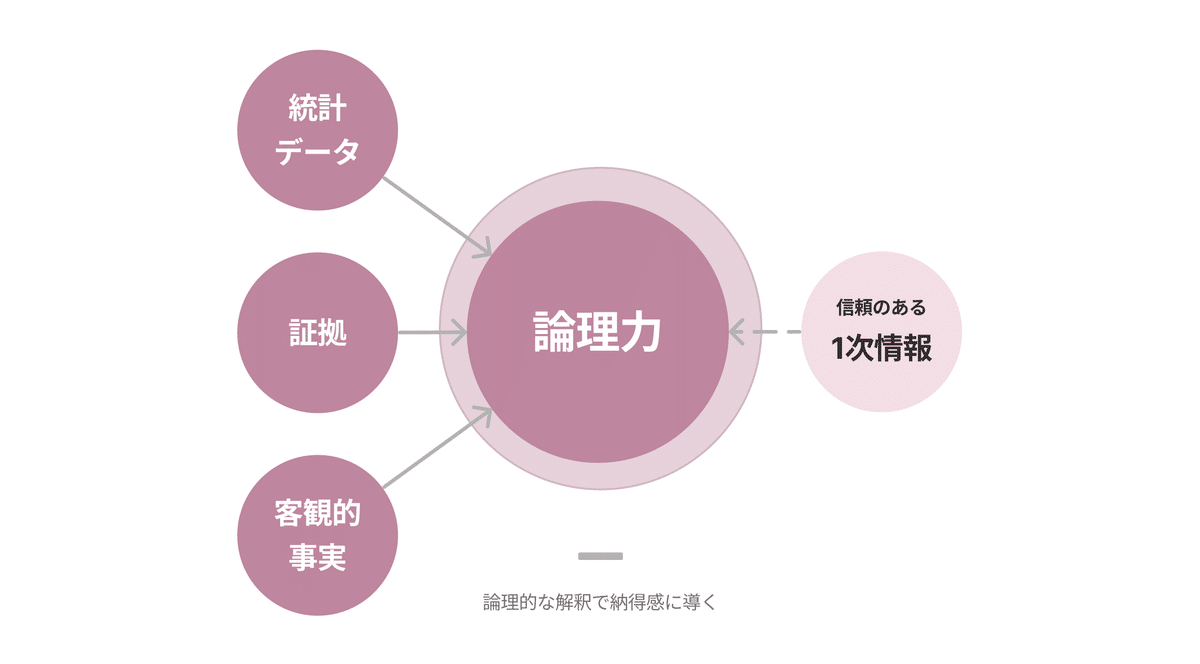

ロゴス:その主張の論拠は十分かどうか

最後に、話し手の主張が論理的に納得いくものかどうか。その主張を支える論拠がどこからくるものなのか。全体を通して説得力をもたせる必要がある。

例えば、下の図のとおり、統計情報や客観的な事実などは、論理に直結する内容であり主張を支える柱になる。

これら3つの要素は互いに関連しあっていてバランスが大事だ。クインティリアヌスによれば、この3つの中で重要なウェイトを占めるものは「論理力」であるとされる。

これは僕の個人的な見解だが、先に示した4段構成で、この3つのバランスを1対1対1と均等に持たせて論じるとする。それを最も基本の型とするなら、自分の主張の内容次第で、このウェイトを変更させるのが効果的だと思う。

後半でまとめる配置の型とその類型については、このウェイトも可視化するように務める。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?