短編小説『七つの坂の物語』

僕はパイロットジャンパーの内ポケットから、一枚の小さな切り抜きを取り出した。

『七つの坂を見に来てください。』

先程まで降り続いていた雪は、いつのまにか車窓から消えていた。目に飛び込む景色の流れはどんどんと勢いを増していき、トンネルに入ると同時に大きな音を立てて視界から消え去った――。

「ありがとう貴士、助かったよ」

「いやいや、自分もいい運動になったわ」

僕は友人である弘之の、社宅への引っ越し作業を手伝っていた。そいつとは東京学院大学の同期。放送研究会の新歓コンパで初めて知り合い、毎日のように顔を合わせているうちに、映画や音楽の話で気が合い、親友となった。大学卒業後は、僕は出版社に就職し旅行雑誌の編集部に配属され、そいつは生まれ故郷である青森の大学院へと進学し、二年後、東京の広告会社に就職したことを機に、こうして東京で再会することになった。

「これでなんとか明日の入社式に間に合うよ。作業も一段落したんで……、食べよう!」

弘之は「食」と赤字で大きく書かれたダンボール箱を目の前にドスンと置き、真っ直ぐに貼られた一本のガムテープを一息にバリリと剥がし取った。そして「やなぎやのフライボールと、吉田ベーカリーのアンバター。べこもちと、生っぴするめと……、よかったら下北ワインもあるよ」と段ボール箱からソウルフードとやらを勢いよく取り出し、テーブルの上に山盛りにした。

「あっ、お茶でも欲しいね」と弘之が流し台に向かったとき、僕はふと、ダンボールの隙間を埋めていた、新聞紙のとある一文に目がいった。

『……七つの坂を見に来てください。』

何だろう……。ぐしゃりと丸まったその新聞を破れないように箱から取り出し、元の形にきれいに広げてそれを読んでみた。たった三行の短い文章。それは青森新聞に掲載された、読者からの投稿記事だった。

『ここ大湊には、有名な七つの坂があります。今はまだ雪深いですが、3月末には解けることでしょう。雪が解けたら、七つの坂を見に来てください。』

……七つの坂?

僕はなんだか気になって、弘之に尋ねてみた。

「なあ、この七つの坂って、お前の地元では有名なの?」

「ん、何それ?」

「ほら、この新聞。大湊の『七つの坂を見に来てください』って書いてあるだろ?」

「七つの坂?」

弘之は、なみなみとお茶が注がれた二つの茶碗を震わせながらテーブルの上に置き、その新聞を手に取った。

「あー、青森新聞の読者投稿か。そうそうあるある、七つの坂。……っていうか、なんじゃこれ『有名な七つの坂』って。別に有名でもなんでもないじゃん」

「有名でないの?」

「全然」

弘之は顔の前で大きく手を振り、興味なさそうに新聞を僕に返した。

「地元の人は知ってるの?」

「そりゃぁ、この近辺に住んでる人は普通に使ってるからね。ロマンス坂とか、八幡坂とか……」

「ロマンス坂? 坂に名前ついてんだ」

「ああ、ついてるよ。大して有名じゃないけど」

「他の名前は?」

「他? えーと、川守坂と、西ノ平……、だったかな。あとは……、うーん、わからんな。俺もよく通るけど、特に名前なんて意識したことないし」

「この坂は観光地なの?」

「だから観光地じゃないって。誰も来ないし、来ても何も無いよ。それよりほら、フライボール。こっちの方が有名だから、早く食おう」

「この新聞、持って帰っていい?」

弘之は不思議そうに僕の顔を見た。

「えっ、まぁいいけど。あっお前、確か『旅の栞』っていう雑誌で坂の特集やってたよね。まさか特集する気じゃ?」

「いや、そういうわけじゃないけど」

「本当に何も無いって、観光地でも何でもないんだから。それよりほら、お茶冷めるよ」

弘之は慌しく袋を開けて、取り出したフライボールにがぶりとかぶりついた。カーテンの無い部屋を、夕陽が真っ直ぐに照らしている。赤く染まった投稿記事に、僕はもう一度目を通した。

「七つの坂か……」

僕は砂糖がまぶしてある方のフライボールを、一つ口に中に放り込んだ。

帰宅してすぐ、僕はパソコンで「坂道 観光」と検索してみた。すると上位に出てくるのは、函館、長崎……と、有名な観光地ばかり。ちょうど僕が担当した尾道も上位に出ている。二ページ、三ページ……と進めてみたが、大湊の坂道は一向に出てこない。

「これなら出るだろう」と、「青森 大湊 坂道 観光」と、思いつくワードをすべて並べて検索してみたが、それでも出てこない。

「なんだこれ、坂道なんて本当にあるの?」

僕は疑問に思いながらも、もう一度その記事に目を通した。

『七つの坂を見に来てください。』

やけにこの一文が印象に残る。吸い込まれそうな感覚が生じて、なぜだか鳥肌が立った。この記事の投稿者は、鳴海正悟さん。

『大湊、七つの坂、来てください……』

僕はなんだか興味がわいてきた。

「よし、鳴海さんに直接取材してみよう。でもネットにも出てこないこの坂の取材、許可下りるかな?」

僕の編集部では、許可が下りれば自ら取材に行かせてもらえる。僕は説得させる方法を考えながら床に就いた。

「松山君、だめだめ。そんな坂なんて誰も興味ないって」

「どうしても取材したいんです。行けばそこに何かがあると思うんです。誰も知らないからこそ、新しい旅の発見があるはず。有名な坂ではないですが、いやだからこそ、そういう所を取り上げるのも、これからの旅行雑誌の使命だと思うんです」

「ダメダメ!」

夜更けまで考えたセリフを上司にぶつけてみたが、呆気なく却下された。

「仮に記事にしたところで、誰が興味持つの。これじゃ雑誌売れないって。しかも自分で取材したいって、どういうこと? 京都とか函館とか、もっと他にあるじゃない。長崎、尾道と特集組んできて、なんで次に大湊なの」

やっぱりダメか……。僕が肩を落としかけたその時、

「いいだろう」

「へっ、編集長!」

振り返ると、外出していた編集長が、デスク横のポールハンガーにコートを掛けていた。

「君がそんなに取材したいんだったら、行ってみればいい」

「いっ、いいんですか?」

「いいだろう。だってほら、『来てください』って、書いてあるじゃないか」

編集長は、いつの間にか僕の新聞の切り抜きを手に取って、こちらに向けた。スタッカートのような「来・て・く・だ・さ・い」の言い方が、妙に耳に残った。

「ありがとうございます。さっそく大湊に向かいます!」

僕はすぐさま青森新聞社と連絡を取り、ハーフコートを羽織った。さっきまで猛烈に反対していた上司の顔をちらっと見ると、険しかった顔が笑顔に変わった。

僕は投稿者の鳴海さんと、今日の午後五時に会う約束をして、八戸行きのはやぶさ17号に飛び乗った。予約も簡単に取れ、それほど混んではいなかった。僕は指定席に座るとすぐに、これから行くむつ市大湊についてスマホでいろいろ調べてみた。

約三時間後、八戸駅のホームに降りると、冷たい空気が体を刺激した。

「コート一枚だと寒かったかな」

東京は桜が満開。もう四月だというのに、ここ青森はまだ真冬なのか。僕は肩をすくめてコートの襟を口元まで上げた。

大湊行きの快速しもきたに乗るため、僕は青い森鉄道の5番ホームに向かった。

「それにしても、人がいないな」

エスカレーターを下りてホームに立つと、人が一人もいない。ついさっきまでいたのは東京駅。人しか見えない東京駅とのギャップに、僕は少々戸惑った。

出発時刻二十分前、二両編成の快速しもきたがゆっくりと入線してきた。

「まさか乗客は自分だけ?」

ひとり列車に乗り、一番前の座席に座ると、人がぞろぞろとエスカレーターを下りてきて、列を成して列車に乗ってきた。そして全ての座席が程なく埋まっていった。

「そうか。寒かったので、駅の中で待っていたのかもしれないな」

さすが地元の人は慣れている。こんな寒い中、外でひとり待つんじゃなかったと、僕は苦笑いをした。

快速しもきたに乗って約二時間後、大湊駅に到着。電窓からまだ雪の残る釜伏山と、遠くには陸奥湾も見える。駅員さんに切符を渡し駅舎の中へ。清々しいヒバの香り漂う落ち着いた木造駅舎で、窓の外にはロータリーと小さな商店が見える。

駅舎の外に一歩出ると、一筋の冷たい風が襟の隙間から入り込んだ。その風には、どこか独特の感触があった。遠い田舎町で感じる、土や緑の香るのどかな風ではない。気持ちが引き締まるような、ぴんと張り詰めたような乾いた風が、ひゅーっと僕の体を吹き抜けた。

初めて来た大湊の町を少し散策したかったが、鳴海さんとの約束時間が迫っているので、じっとこちらを伺っている一台のタクシーに乗る合図をし、鳴海さんの自宅へと向かった。

約束の五分ほど前、鳴海さんの家の前でタクシーを降りると、

「いやー、東京から取材だなんて、驚きました!」

少し長めの白髪を無造作に後ろになで上げた、優に八十歳を越えているであろう眼鏡姿の細身の男性が、ドアを開けて僕に声をかけてきた。

「すみません、鳴海さんのお宅でしょうか?」

「初めまして、鳴海と申します」

鳴海さんは深々と頭を下げ、僕を玄関へ案内した。

「急な取材で申し訳ありません。『旅の栞』で編集を担当している松山というものです。鳴海さんが青森新聞にご投稿された七つの坂について、お話を伺いたいと思いまして」

玄関先でずっと待っていたのだろうか、少し恐縮しながら名詞を手渡そうとすると、「電話でお聞きしました!」と名詞も受け取らずに興奮した様子で話し出した。

「私もよく読むんですよ、『旅の栞』。そういえば先月の坂の特集、尾道!」

「あっ、お読みくださいましたか! あれは僕が初めて担当した特集なんです」と鳴海さんと目を合わせるやいなや、足早に奥の部屋に消えたかと思うと、その雑誌をめくりながら現れて「まさか、この記事を書いた方が我が家に来られるなんて!」と顔のしわをよりしわくちゃにして、そのページを僕に見せた。

「あっ、ありがとうございます。とても喜んでくれて、頑張った甲斐がありました。ただ僕は編集を担当しただけで、書いたのはプロのライターさん……」

「いやーこんな有名な作家さんにお会いできるなんて。あっ、立ち話もなんなんで、取りあえずお入りください。お話は中でゆっくりと……」

「あっ、はい、それではお邪魔いたします」

鳴海さんは「さぁさぁ」と楽しげに僕を居間へと案内した。ただの雑誌編集者である僕を作家だと思っているのか、まあ、それはいいとして、とにかく明るくていい人そう。僕は安心して鳴海さんの案内に従った。

居間に入ると、意外なほど物が無くさっぱりとしていた。人形や絵画などの飾り物は一切無く、テレビやストーブなど生活に必要な物しか目に入らない。が、ただ一つ、電話の横に置いてある、飛行機の操縦桿の置物だけが目に付いた。

「こちらへどうぞ」

僕はきれいに敷かれてある座布団に腰を下ろし、コートと鞄を脇に置いた。そして、改めて挨拶を交わし、持参した手土産を鳴海さんにどうぞと手渡した。

「ありがとうございます。おっ『東京たまご』ですか。私これ、大好きなんですよ」と鳴海さんは両手で受け取り、深々と頭を下げて、後ろの襖を少しだけ開けて奥の部屋へと入っていった。そして、「私からも甘いものであれですが、一つどうですか?」と言いながら、丸いドーナツのたくさん入った袋を持ってやってきた。

「あっ、フライボールですね」

「おっ、知ってるのかい? やなぎやのフライボール」

「ええ。友人の地元が大湊で、先日引越し作業を手伝った時、このフライボールをご馳走になったんです。一つ口に入れたら余りにもおいしくて、そのあと、六つも食べてしまいました」

「六つもですか! いやーわかります。一つ食べるとやめられなくなりますね。それにしても、大湊出身の友人がいて、しかもフライボールも知っていたなんて、なにか不思議な縁が続きますなあ。あっ、甘いものにはお茶が合いますね」

鳴海さんは、手際よく二つの茶碗にお茶を注ぎ、一つを僕の前にそっと置いた。お茶はいい塩梅で湯気を立てている。弘之のお茶よりおいしそう、なんて思いながら、お茶を一口すすった。熱めのお茶が冷えた体に行き渡った。体の細胞の震えが、すべて止まったように感じた。

「早速ですが、鳴海さんが青森新聞にご投稿された、七つの坂についてですが……」と、僕は鞄から鳴海さんの投稿記事の切り抜きと、むつ市の地図を取り出した。

「鳴海さんが来てください、という七つの坂はどの辺りにあるのですか?」とテーブルの上に地図を開くと、鳴海さんは普通に掛けていた眼鏡をくいと額に上げて、今にもくっつきそうなほど地図に顔を近づけ坂の場所を探していたが、「これだと、わからないですね」と、テーブルの上にきれいに畳んであった観光マップを僕の地図の上に大きく広げ、指をさして説明を始めた。

「大湊の町はほら、二本の道路がこことここに平行に走ってるでしょ、一つはこの海沿いの道で、もう一つはこの国道338号線」

確かに地図を見ると、町を横に横断するように二本の道路が平行に走っている。

「この海沿いの道は国道よりも低くなっているので、海沿いの道と国道を結ぶために七つの坂がある、というわけなんです」

「海に向かって七つの坂があるんですね」

僕は指をさして、坂の場所と名前を確認してみた。

「えっと、こちらから見て一番左にあるのが八幡坂で、その隣が新川守坂、さらに隣が川守坂……。あっ、本当ですね、七つの坂があります」

「そして、私の家が国道沿いのここなので、八幡坂と新川守坂の、ちょうど間ですね」

なるほど、鳴海さんの説明には無駄がなくとてもわかりやすい。

「これらの坂は有名だと書かれていますが」

「有名じゃあ……、ないね」

「えっ、有名じゃない?」

うん、と鳴海さんは目尻に笑いじわを浮かべて僕を見た。

「私らにとっては有名だけど。まあ、有名っていうか、当たり前にある坂ですね」

「生活の中で当たり前に使っている坂、ということですか?」

「そうそう、ただの生活道路。あって当たり前。まあ、空気のような存在かな」

「空気のような……」

「そうそう空気のようなもの。まあ、小さい頃から毎日のように使っているんで、思い出がたくさん詰まっています」

空気のような坂道、たくさんの思い出……。僕は鳴海さんの坂の思い出に興味がわいた。

「では、その思い出をいくつかお聞きしてもよろしいでしょうか?」

「いいですよ、私の話でよければ。それじゃあ、松山さんから見て一番左にある八幡坂から、お話ししましょうか」

「お願いします」と言うと、鳴海さんはまた眼鏡を額に上げて観光マップに顔を近づけた。

「八幡坂にはほら、公園があるでしょ。この公園にはよく遊びに行ったもんです」

「宇田児童公園って書いてますね」

「そう、宇田町にあるので『宇田の公園』と読んでます。昔はここで子どもが遊んでいるのをよく見掛けたが、最近はあまり見なくなりました」

「子どもが少なくなったんですか」

「そう、少なくなった。私がいた頃の大湊小学校は全校生徒が千人もいたが、今は百人ほどしかいない。この付近も子どもが少なくなり、宇田の公園からもすっかり子どもの声が消えた。私が小学校の頃は毎日のように遊んだものです。ブランコ乗ったり、野球したり、砂場で山を作ったり、池で水を掛け合ったり。しかし今は……」

鳴海さんは、フライボールを一つ手に取り、半分だけかじってお茶をすすった。

「さて次は……」

話の余韻も程々に、鳴海さんは眼鏡を額に上げて観光マップに顔を近づけた。

「その隣にあるのが新川守坂。この坂は七つの坂の中で一番長くて急な坂でな。心臓破りの坂と言われて、よく自転車で坂登りの競争をしたもんです。自転車と言っても今のような自転車じゃなくて、タイヤがこんなにも太くて、重い!」と、鳴海さんは丸太でもつかむように手を大きく広げてこちらに向けた。

「で、私は体力には自信があったもんで、上まで登れるのは私一人。他の連中はみんな途中でばててしまった。ほら、ここで道がくの字に曲がっているでしょ。みんなここでへばってしまうんです。もう競争どころではない。全く勝負にならんかった」

「へえー、若い頃は体力自慢だったんですね」

「そうそう、陸上部で鍛えとったから。今でも毎日坂を上り下りしてるんで、足腰だけは自信があってな。ほれ!」と言って鳴海さんはズボンの裾を捲くり上げ、僕にふくらはぎを見せた。聞けば年齢は八十六歳。やや細身だが筋肉がこんもりと盛り上がり、とても八十六歳とは思えないほどたくましく見えた。

「次は……」と、また同じ格好で観光マップに顔を近づけた。「ほらここ、川守坂。ここは小学校四年の頃、一番仲のよい友達の家があったんです。この辺……だったかな?」と、鳴海さんは道の中程を指さした。

「名前は石岡といってな。それこそさっきの宇田の公園に行ったり、心臓破りの坂で競争したり。そいつとはコンビ組んでたんだよ。何て言ったかな、えーと、何だっけ……」と言うなり、居間を出て二階に駆け上がっていき、何かを探しているのか、ごそごそと音がしたかと思うと、「あったあった!」と階段を下りてきて、黒い紐で蝶結びに綴じられた、やけに黄ばんだ冊子をテーブルの上に置いた。表紙に『大湊小学校 四年生の思い出』と鉛筆で太く手書きされ、その中にある一つの作文を僕に見せた。

「ほら、これが石岡が書いた作文。やつは五年に上がる前に転校していったんだ。見てみ、ここ」

鳴海さんの指の先に目を向けると『ハエハエコンビ』と書いてある。

「えっ、ハエハエ……って。これ作文ですよね?」

「そうだよ。石岡の最後の作文」

鳴海さんは、真顔でこちらを見ている。

「この『ハエハエコンビ』が私と石岡のコンビ名。センスいいだろ?」

「えっ、ええ」

僕は気のない声で返した。

「私らハエハエコンビは、人を笑わせたり、おちゃらけたりして、学校中有名だった。そうそう、二人で考えたコントがあってな。私が奈良の大仏、石岡が自由の女神になって二人でじゃんけんをするんだ。じゃんけんっていってもお互い指動かんから、じゃんけんにならんで。仕舞いには怒り出して、立てコラ、とか座れコラ、とか言ってケンカし合うんだけど、大仏立つことできんて。ありゃもう大爆笑だった、ふあっふあっふあっ」

何を言っているのかよくわからなかったが、親友とコンビを作って学校でコントをした、というのだけはわかった。

よほどおかしいのか、「いやー、愉快じゃった。ふあっふあっふあっ」と、口に入れたばかりのフライボールをこぼしそうになりながら、まだ笑っている。たまりかねて僕は次の坂を指さした。

「西ノ平坂には、何か思い出がありますか?」

すると鳴海さんは例のポーズで地図に顔を近づけ、軽く言った。

「なんも無いね」

「えっ、なにも無いって」

僕は目を丸くした。

「う~ん、この坂に思い出は……無いな。ここはあんまり通らんかったから。なんかあったかな……、うーん。まあ、なんか思い出したら話すんで、次行きましょう」

「そっ、そうですね。では次は、ロマンス坂」と僕が指さすと、鳴海さんの顔が急に優しい表情に変わった。少し間を置いて、鳴海さんは話し出した。

「ここに昔、映画館があったんだよ。ロマンス座という映画館」

「映画館ですか?」

「そう、この辺だったかな。昔は映画が最大の娯楽だったから、もういつ行っても満員で満員で。バンツマとか、エノケンとか、川島雄三とか、黒澤明とか」

余りに昔の話でさすがに全部はわからないが、黒澤明だけは知っている。

「それでな、聞いてもらうか?」と、鳴海さんは少し僕の方に体を寄せた。 僕も鳴海さんの方に体を向けた。

「私がまだ高校生の頃、そのロマンス座で受付をしていた二歳年下の女の子、とってもめんごくてな。一度見てすぐに好きになってしまった。まあ一目惚れ、ちゅうやつだな。それで私は毎日のように映画に通ったんだ」

「毎日ですか?」

「まあ、毎日は大げさだが、二~三日に一回くらいかな。別に映画を見たかったわけじゃない。彼女に会いたかったんだ。彼女も不思議がっておった。この人、なんで黒澤明の『野良犬』何回も見に来るんだろうって、ふあっふあっ」

鳴海さんは先程と同じ笑い方を少しだけ見せた。

「それで、今でも忘れない、その年の一二月二十四日。今でいうクリスマス・イブっちゅうやつか。その日に彼女を食事に誘ったんだ。昔、近くにあった丸美屋という食堂に」

「へー、デートに誘ったんですね」

「そうそう、なんとか口説いてお付き合いすることができた。それから三年くらい経ってかな、彼女と結婚したんだ」

「えー、凄いじゃないですか、奥さんになられたんですね。鳴海さんもやりますね。それで、その奥さんは」

「三年前に亡くなった」

「えっ」と僕は言葉を失うと同時に、鳴海さんは後ろの襖を大きく開けた。そこには小さな仏壇があり、一人の女性の写真が置かれていた。その写真の周りには、こけしや絵画や日本人形、松島、博多などと書かれた提灯などが所狭しと飾られ、それに混じって『東京たまご』も、写真の前にきれいに置かれていた。

「これが私の妻、好子です」

僕は立ち上がり、鳴海さんの横に立った。写真に写る好子さんは軽い笑みを浮かべていた。目がぱちりと印象的で、目尻から伸びる顔のしわはなめらかな曲線を描き、美しささえ感じられた。

「好子は三年前にがんで亡くなった。私一人をおいてな。亡くなったときは一緒に死のうと思った。けど、好子の手紙があったんだ」

「手紙?」

鳴海さんは、仏壇の隣に置いてある化粧台の引き出しから一枚の紙を取り出し、僕に手渡した。僕はその紙に目を落とすと、一行の文がそこにあった。たった一行だけ、綺麗な文字で書かれていた。

『あなた、いい人がいたら結婚してね』

僕の目にうっすらと涙がにじんだ。鳴海さんは、窓際で裏庭をじっと見つめている。僕は今にもこぼれそうな涙をこらえ、顔を上に向けた。すると、「そうそう!」と鳴海さんがいきなり僕を居間に引きずって座布団に座らせ、フライボールを一つ口に入れて、勢いよく観光マップを指さした。

「思い出した、思い出した、この西ノ平坂!」

鳴海さんは、フライボールをお茶も飲まずにごくりと飲み込み、元気よく話し出した。

「ここで泣かされたんだよ。小学二年の頃、女子と雪合戦して。最初は遊びだったんだが、だんだん本気になってしまって、しまいには私の回りを何人もの女子が取り囲んで、何個も雪玉をぶつけてきた。それで私は泣き出した。あれは痛かった。いや、痛いというより悔しかったんだな、女子に負けることが。今は女性の力が強くなったと言われているが、昔の方がよっぽど強かったわ。ふあっふあっふあっ」

鳴海さんはいつものように笑ったが、目が少しだけ赤味を帯びていた。

それから、いろいろな話を鳴海さんから聞いた。一番坂では、大湊地区と隣の田名部地区との若者同士で喧嘩騒動になり、鬼の形相でやって来た町の長老に一列に並ばされて、こっぴどく叱られたこと。船見坂では、柿を籠いっぱいにしょった男がすてんと転んで、坂沿いの住人総出で転がる柿を追い掛けたことなど、思い出話でひとしきり盛り上がった。約束の時間は午後七時までだったが、時刻はもう九時を回っていた。

「あっ、鳴海さん、こんな時間まで失礼致しました」

「おお、もうこんな時間か、時がたつのは速いな」

「本当に今日は貴重なお話、どうもありがとうございました。今日のお話を、なんとか坂の特集として組みたいと思います」

「そうですか、坂の特集ですか。でもこんな坂なんて記事になるのかな。尾道に比べたら、見るところなんてなんもないよ。あっ、せっかくなんで、これ持って行きなさい。これも、これも……」と、鳴海さんはフライボール、りんご、日本酒と、いろいろなものをレジ袋いっぱいに詰め込んで僕に手渡そうとした。気を使わなくてもと遠慮したが、鳴海さんはさぁさぁと、強く僕の手に袋を握らせた。

「今日はいろいろ、ありがとうございました」

玄関のドアを開けると、ぶるっと体が震えると同時に、何か白いものが目の前に広がった。

「あっ、雪ですね」

「今夜、寒気が入って大雪になるそうだ。今日明日は冷えるから、これ持って行きなさい」と、鳴海さんは玄関脇に掛けてあった紺色のジャンパーを僕に手渡した。

春用の薄手のコートを着てきた僕は、お言葉に甘えて、礼を言ってそのジャンパーを受け取った。かなり使い込まれていたが、それがまたビンテージ感を醸し出し、とてもかっこよく見えた。ふとそのジャンパーの胸元を見ると、『大湊航空隊』と刺繍がしてある。

航空隊?……

僕はふと、電話の横に置いてあった操縦桿の置物を思い出した。

「鳴海さん、もしかしてパイロットだったんですか?」

鳴海さんは、ただ笑顔を見せるだけだった。そういえば、鳴海さんから仕事の話は全く出なかった。昔の懐かしい話を、子供の頃の思い出を、ずっと話してくれただけだった。

「ありがとう、ありがとうな。こんな年寄りの話を聞いてくれて。新聞に投稿してよかった。こんななんも無い坂に、誰か一人でも来てくれればと思ってな。まさか取材に来るとは夢にも思わんかった。本にならなくてもいいんだよ。来てくれたことがほんとに嬉しい。また近くに来たら寄りな。まだ話してないこと、たくさんあるから。松山さん、仕事頑張ってな。立派な作家さんになるんだよ」

鳴海さんは、僕の手を両手で握り締めた。「ありがとう、ありがとう」と、何度も何度も僕の手を上下に揺すった。

その夜、僕は海沿いにある小さな民宿に泊まった。朝、窓の外を見ると、昨夜からの雪はまだ降り続いていた。

僕は民宿をチェックアウトし、八幡坂に向かった。昨日教えてもらった坂を、一つ一つ自分の目で確かめながら、大湊駅まで歩いて帰ろうと思った。湿った雪と雪解け水で、道路一面がびちゃびちゃになっている。なるべく雪のないところを選んで歩いていたが、徐々に靴の中に水が沁み込み、足が冷たくなった。だけど体は暖かかった。昨夜鳴海さんからもらったパイロットジャンパーが、僕の体を優しく包み込んでいた。

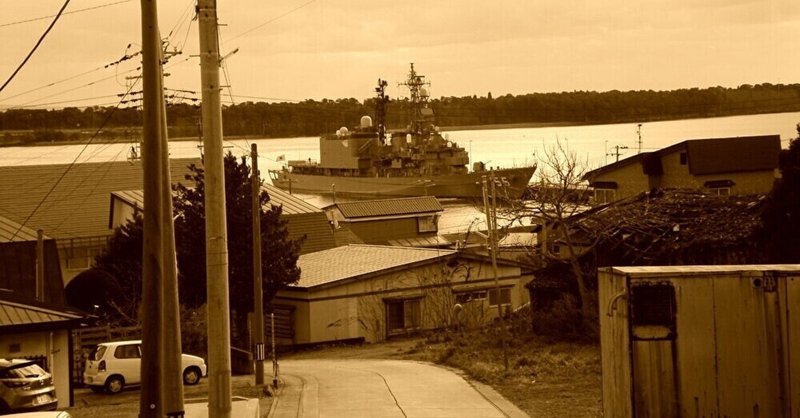

海沿いの道を歩き、八幡坂に向かう途中、三隻の護衛艦が目の前に現れた。

「そうか、海上自衛隊か」

地図上ではわかっていたが、こんなに近くから護衛艦を見れるとは思っていなかった。あっ、と僕は、昨日大湊駅で感じた風の感触を思い出した。

「あのぴんと張り詰めた風は、こういうことだったんだ」

今すぐにも出港するかのように、護衛艦はゴーッと音を立てて並んでいた。

道の突き当りには海上自衛隊の門があり、紺色のコートを着た守衛さんと思われる人が、制帽に雪を載せたまま赤い誘導灯を左右に振っている。その守衛さんと軽く敬礼を交わしながら、数人の人が門を出入りしている。黒塗りの車が僕の横を通り過ぎたかと思うと、門の前で止まり、守衛さんと運転手がなにやら話し始めた。そしてきりりと敬礼を交わし、誘導灯の指示に従って車は門の奥へと消えていった。

その時、守衛さんがこちらに顔を向けた。その場に立ったまま、姿勢を崩さずじっとこちらを見ている。

「ん? 怪しい人に思われているのか?」

守衛さんはしばらく僕を見続けた後、何事も無かったように向きを変え、門の横にある詰め所に入っていった。

「あっ、このパイロットジャンパー。もしかして、僕をパイロットかと思ったのか?」

八幡坂に向かうと、宇田児童公園があった。鳴海さんの言っていた通り、子どもは一人もいない。もっとも、こんな雪の日にいるわけはないのだが、錆びたぶらんこや滑り台が、誰もいない公園を一層寂しくさせた。

それから、順に坂を巡って歩いた。確かに観光客は誰もいない。それ以前に、人の姿がほとんど見えない。でも人の生活がそこあった。雪がきれいにかかれた玄関口。荷物が一杯に詰まれた軽トラック。郵便ポストへ向かう雪の足跡。昨日、列を成して快速しもきたに乗ってきた乗客達のように、見えない所に多くの人がいる。人々の生活がある。雑誌の特集にならなくてもいい。美しくなくてもいい。僕は無心になって写真を撮った。見えない人々の普通の生活を、記録として残そうと夢中になった。

ちょうどロマンス坂を撮っている時、学ラン姿の高校生が坂を降りて来るのが見えた。若い学生さんではあるが、昨日鳴海さんから聞いたロマンス座という映画館について訪ねてみようと思った。

「すみません。坂の取材をしている松山という者ですが、この辺にロマンス座という映画館があったようなんですが、ご存知ですか?」

すると学生は「知らないです」とそっけなく答え、すぐ横の家の中に入っていった。そして、スコップを持って再び現れ、玄関前の雪をかき始めた。

大湊駅から、再び快速しもきたに乗って八戸駅に向かった。接続がよく、ほとんど待つことなく新幹線に乗ることができた。

僕はパイロットジャンパーを着たまま座席に着いた。帰りの新幹線は、行きとは違い多くの人で埋まっていた。背中を丸めてパソコンを覗き込むサラリーマン風の男性。辞書を片手にテキストに書き込みを入れる学生らしき若者。大きな風呂敷を背負ったおばあちゃん。添乗員だろうか、入り口に立って、ペンを片手に真剣な表情で人数を数えている男性がいる。

僕はパイロットジャンパーの内ポケットから、一枚の小さな切り抜きを取り出した。

『七つの坂を見に来てください。』

午後四時十六分。多くの人達の思いを乗せて、はやぶさ26号は東京へと向かった。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?