パサジェルカ—芸術を媒介にして世界を認識する

『引込線 2017』(展覧会〈引込線 2017〉カタログ 2018年)初出

おまえはだれか別の者に取って代わって生きているという恥辱感を持っていないだろうか。特にもっと寛大で、感受性が強く、より賢明で、より有用で、おまえよりももっと生きるに値するものに取って代わっていないか。おまえはそれを否認できないだろう。

——プリーモ・レーヴィ『溺れるものと救われるもの』

『パサジェルカ(女旅客)』

アウシュヴィッツ゠ビルケナウ強制収容所を舞台にした映画『パサジェルカ』(*1)は、1961年のアイヒマン裁判から2年後の1963年に公開された作品である。監督は、1921年生まれのアンジェイ・ムンクで、ヨーロッパにおいて第二次世界大戦の発端となったとされる1939年のドイツによるポーランド侵攻の際には17歳であり、44年のワルシャワ蜂起には22歳で参加している。戦後、ポーランド中央部に位置するウッチという繊維業の盛んな工業都市で映画を学び、40歳になる年に『パサジェルカ』の製作をはじめた。ムンクと並び「ポーランド派」と称されるアンジェイ・ワイダも同じ映画学校で学んでいる。ウッチには、ワイダの遺作『残像』(*2)で描かれた芸術家、美術理論家、教育者のヴワディスワフ・ストゥシェミンスキ(1893–1952年)が設立に関わり、教鞭をとった造形大学があり、ベルリン・ユダヤ博物館を設計した建築家ダニエル・リベスキンド(1946年–)の生地でもある。そして、ナチスがつくったゲットーの中で最も長く維持されたユダヤ人強制居住区がここにあった。

『パサジェルカ』の原作は、ポーランドの女性作家であるゾフィア・ポスムイシによる同名の小説である。ムンクは『パサジェルカ』を、最初はテレビドラマとして製作し、その反響がよかったため映画化に着手した。しかし製作中、アウシュヴィッツから帰宅する途上で、彼は自動車事故でこの世を去り、撮影が中断してしまった。死後、彼の仲間たちが、フィルムを1メートルすらも撮り足さないという条件のもと集まり、『パサジェルカ』は、中途の映像と撮影したけれど編集されなかった部分のスチル写真によって構成され、公開となった。故に未完の作品と言われるが、それは不完全で見るに堪えないものではない。観客にとって、頭の中で映画を構成する作業は、製作が中絶した状態にあることで、さながらムンクとともに物語の編集を行っているようである。ムンクのコンセプトをひも解きながら、歴史的な出来事を再構成し、未完となった映画の余白に観客の現在を結びつける。作家仲間が行った、ムンクと同じように強制収容所の資料を自分たちで分析し、監督が何を意図したのかを問い、残された断片をつなぎ合わせる仕事は、『パサジェルカ』を見た後世の者が、過去の重く絶望的な事実について、自らと結びつけて想起することを先取りしているかのようである。映画の冒頭、活動するムンクの写真にかぶさって、作品を編集した者たちの言葉が流れる。そこには、亡き作家への謙虚な想いと残された作品のもつ可能性が示されている。

アンジェイ・ムンクは此の映画を完成させず、1961年9月20日自動車事故でこの世を去った。我々は監督自身がいい終えずにしまった事に対して、今ここで語る心算りはない。監督の死が未完のまま止めてしまった筋書に結着を付ける心算りもなく、本当の解決かどうかも判らない様な解答を強いて探す事もしない。我々としては、彼の残したフィルムを読み取ろうとするだけだ——欠けている処、語らずに終わった処は全てそのままにして置こう。残されたこの物語の生命であり一番大切な部分の意義を読み取ろうとしただけである。アンジェイ・ムンクは我々と同時代の人間——だから彼の持った不安は我々にも身近なものとして残されている。彼が目指した解答を推測するような真似はしないが、彼が彼自身に出した疑問を此処で繰り返す事は可能であろう……

[映画『パサジェルカ』の冒頭より]

1961年、アメリカから出航した洋上の豪華客船。主人公はドイツ出身のリザである。夫のワルターは、ドイツからアメリカへ亡命し自由主義の思想を身につけた男である。アメリカで出会った裕福なカップルが、久しぶりに祖国へ帰る船上のシーンから物語がはじまる。白いドレスを着たリザは、寄港したイギリスの埠頭からタラップを上がって乗船してくるひとりの女性に注意を惹きつけられながら、不安の表情を浮かべる。黒いスーツ姿の女性は、青春時代を過ごしたドイツで深く関係した人物にとてもよく似ていたのである。ワルターは妻の動揺を見てとり、問い詰める。夫と出会って以来はじめて、リザは隠していた過去——戦時中、ナチスの親衛隊に入り、アウシュヴィッツ゠ビルケナウ強制収容所に配属され看守の任務にあたっていたこと——を告白する。そして、祖国ドイツへ戻る洋上で視線をつなぎとめられたこの女性が、アウシュヴィッツにいた女囚マルタではないかと疑いはじめる。夫への応答はリザの独白というかたちをとり、映画の大半を占める収容所を舞台とした回想シーンと観客の現在をつなぐ架け橋となる。

『パサジェルカ』は、ナチスによる人種差別を背景としたショア(一般的に「ホロコースト」と呼ばれるユダヤ人に対して行われた大量殺人。その数は約600万人。さらにシンティ・ロマ、障碍者、同性愛者も殺されている)を題材にした作品ではあるが、残虐な殺害シーンや惨たらしい死体の数々が映し出されることはなく、観客が直截に生理的嫌悪を感じたり激怒したりする機会を与えない。私たちが強制収容所で生き残った者たちの証言から知っている、凄惨で恥辱にまみれた内状の描写は控えめで、収容所の日常が、看守リザと女囚マルタふたりの関係を軸にして描かれる。観客は激しい拒否感の代わりに、彼女たちのやりとりから現在の会社や工場、学校の中で展開する日常、人間関係を思い起こし、収容所で起きたことが、私たちの生きる世界とそれほど遠くない場所の出来事のように感じるだろう。リザの独白による自問自答は、身近な友人が、人間関係が原因で起こした自分の過失を必死に正当化し、苦痛からの解放を求め感情を吐露しているかのようである。それは、〈ユダヤ人問題の最終的解決〉というナチスのおぞましい目的とはかけ離れ、奇妙な響きをたたえる。

リザとマルタの最初の出会いは、収容所の中庭だった。リザは自分の仕事を手伝わせる助手を探していた。親衛隊は彼女に限らず〈最終的解決〉を円滑に進めるために、その対象たるユダヤ人の協力者を必要としていた。彼らは普通の囚人よりも優遇される(たとえば、半リットル余分にスープを得ることができた)ので、整列した多くの女囚たちが自分を選んでほしいと看守リザへ哀願の目を向ける。しかし、その中にあってマルタだけは看守へ視線を送らない。[fig. 1]カメラは女囚たちのまなざしを一身に受けながら通り過ぎようとするが、カメラを越して別な場所を見つめるマルタに気がつき惹きつけられる。リザは彼女から「娘らしい脆さ」「同情をひかされる様なか弱さ」を感じ助手にしたと語るが、観客は当惑するはずである。私たちは、この物語を独りで語り、強制収容所をコントロールしていた看守リザに視線を向けない女囚マルタの目から「脆さ」や「弱さ」を感じることができないのである。リザは彼女に何を見たのであろうか。

fig. 1|リザへ視線を送らないマルタ

リザの助手となったマルタは、屋内で大量の衣類やバッグ、貴金属等を慌ただしく分別し整理に追われていた。彼女の仕事場は「カナダⅠ」もしくは「カナダⅡ」と呼ばれる倉庫だと思われる。収容所に輸送されてきたユダヤ人からの略奪品を分類、保管する作業が行われていた場所である。リザの職場がその倉庫だったとすれば彼女は、略奪品の管理、処理を司っていた親衛隊経済管理本部に所属していたことになる。略奪した貴金属等は経済省の仲介で民間企業に買い取らせ、親衛隊は莫大な利益を得ていた。貴重品が大量に納められていた倉庫が「カナダ」と呼ばれたのはその国名が裕福なイメージを持つことに由来するが、一方、囚人にとっても「カナダ」は豊かな場所であった。密かに手に入れた食料は生命維持に使われ、貴重品は来るべき蜂起のための資金になったという。「カナダⅡ」の隣には収容者受入棟「ザウナ」があったので、所内のユダヤ人抵抗組織(各地の収容所で組織されていたことがわかっている)が倉庫を介して外部と連絡を取り合っていても不思議ではない。

マルタを身近なところへおいた看守リザは、彼女に対して人道的な態度をとり、少しでも自由を取り戻せるように出来るだけのことはしてやったという。所内にいた婚約者との逢い引きも取り計らい、病気を患った時には貴重な薬も手に入れてやった命の恩人。リザは、自分の立場を危うくするような特別な配慮をしたことで、マルタが自由な境遇にある娘に戻っていくようだったと喜び、独白を続けながら自分の気持ちを満たしていこうとする。しかしマルタがリザに対して信頼の気持ちを見せることは一切なく、看守と囚人の関係を越えた応答、リザの気持ちをマルタが受け取ることはなかった。

仕事の合間に有刺鉄線の柵に近づくリザ。黒煙を吐く煙突。[fig. 2]子どもたちが列をなして地下室へ入っていく。軍用犬に近づいて頭をなでる子どもを見て、監視兵が一瞬微笑み、すぐに険しい表情に戻る。地下室へつながる屋根の開口からマスクを被った兵士が缶の蓋を開け粉末を注ぎ込み、サラサラと流れ落ちる毒ガス——チクロンB[fig. 3]の音が子どもたちの声とオーバーラップする。淡々と滞りなく行われる一連の作業こそリザが所属する組織の最大の目的であるにも関わらず、彼女ははじめて自分の仕事が何であるか気づいたかのように、柵越しの光景を見て呆然と立ち尽くしている。[fig. 4]物品の仕分けを管理し帳簿をつける日々の仕事と、人種を選別し人間を苦しめながら死に至らしめる行為が頭の中で結びついていなかったのだろうか。リザは、距離をとって考えることをやめていた事実が目の前で繰り広げられ、どう対処すればいいのかわからないようにみえる。

fig. 2|クレマトリウム(火葬場)の建設 1942年または43年冬

[撮影:ナチス親衛隊]

fig. 3|チクロンB 1945年[撮影:ソ連]

fig. 4|ガス室の前で呆然と立ち尽くすリザ

勤務の引き継ぎを知らせに来たマルタに声をかけられ我に返ったリザは、マルタに動揺した自分を見られたと思い目をふせ、気持ちを隠そうと居ずまいを正す。彼女にとって、作業の対象物であるユダヤ人に意思の揺らぎを見すかされたことは決定的な出来事だったと思われる。傷ついたリザはこの時から態度を変え、女囚マルタを心底から屈服させ完全な支配下におこうと情熱を燃やし始める。だが、最初にふたりが出会った時と同様、有刺鉄線の前でもマルタは看守リザではなく別な場所を見つめていたのである。視線はリザを越えて、自らの未来と重なるガス室へ降りていく子どもたちを捉えていた。リザが受け取った主体をもたない視線——マルタを媒介にしてリザの内側に宿った視線——によって生まれた感情は、このあともずっとリザの心の奥底にあり覆い隠され続ける。戦後マルタに似た女性と出会ったことで再び呼び起こされたこの感情は、「恥ずかしさ」である。

映画の終盤、収容所の外部へ連絡するための密書と思われる紙片が発見される。ポーランド語なのだろうか、紙片を読むことができないリザはマルタに朗読するよう指示し、女囚たちに、書いた者が名乗り出ればなかったことにする、出てこなければ全員懲罰に処すと命令する。マルタは紙片の内容をみて一瞬躊躇するが、読み始める。

あなたへ 私も心の中では一緒です 片ときも離れません

目をつぶらなくても すぐ近くに 手の届くところにいます

好きです あなたの手が!

とても 愛しています——

お声が聞けなくとも平気です よく覚えているから

おそばにいなくても お話はできます 話を交わせます

独りごとですが…

(マルタは紙片から目を外し、中空に視線を向けている。[fig. 5])

今はもう 秋なのでしょうか

草の上であなたの近くに寝そべると 目の前に紅葉が一杯

雨が降り出しそうです

雨から私を庇って! 私の髪を庇って!

気がつくと下はぬかるみ 紅葉も見えない

お元気かしら

口にキスします 寂しそうだから——

目にもキス 「おやすみ」の合図に

fig. 5|紙片から目を外し、中空に視線を向けるマルタ

紙片にはドイツ人の名前や数列が書かれており、抵抗組織の密書であることはおよそ確実であったが、リザは紙片を焼き捨てる。[fig. 6]この件をもみ消し、数日後に迫った転属の先、ベルリンへマルタを連れて行こうと考えていた。しかし、マルタは自分が密書を書いたと名乗り出てしまう。怒りに身を震わせるリザは彼女を殴りつけ告白を受け入れず、女囚全員を懲罰隊へ送ることを宣告する。アウシュヴィッツを舞台にした回想シーン、リザの独白が終わり、観客は十数年後の現在の船上へ戻り、映画は終焉する。

fig. 6|1944年10月9日の特別部隊の暴動を記す暗号文書。

収容所内の抵抗組織が書いたもの。

紙片を朗読する時もやはりマルタは別な場所を見つめ、目の前にはいない恋人に語りかけていた。彼女に見えていた「此処ではない世界」がそこにはあったのだ。整列する女囚たちもマルタの朗読を聞きながら、苦痛に満ちた収容所ではないもうひとつの世界を感じ、目の奥に微かな力を宿していた。リザが最初に惹きつけられたのも、別の世界を見つめるマルタの視線ではなかったか。しかしリザは自分が理解できるもの以外の存在を無視した。ヒトラーを信じ親衛隊に志願しアウシュヴィッツで仕事をしていたにもかかわらず、大量の人間がガス室で死んでいったことも自身の問題として引き受けられていない。抑圧者であり加害者である自分の認識を正当化するために、マルタからの承認、人間らしい態度や言葉を欲しただけだった。もしマルタが生きる別の世界を感じることができたとすれば、リザはアウシュヴィッツを去った後、どのように生きたであろうか。

加害への想像力

加害を隠蔽しようとする感覚。加害に気づいた時に沸き起こるあの感覚。生理的な不快感と連動して素早く逃げ出そうとする感覚。反省という自らの眼差しにも耐えられない。そこから逃げ出し、自分の行為を正当化する根拠を探し、弁解を構築しはじめる。この内面の動き方の代わりに、外側から何かが到来することで、逃げ出した加害に向き合うことができるのではないか。

数年来、新大久保や鶴橋、川崎など日本各地の路上で繰り返されてきた人種差別主義者の悪質な主張——暴力そのものといってよい——は、知識として把握していた人種差別による大量殺人と私の生活を結びつけるに十分なものだった。自ら能動的に変えることができない属性を理由にマイノリティの集団や個人を排斥しようとする人種差別主義者たち。そして、身近に起こっていた彼らの暴力を止めたいと考える人もたくさんいた。[fig. 7]インターネット上で呼びかけられていた、差別主義者へのカウンター活動に、私が共感し駆けつけた理由のひとつは、抗議する参加者たちが、自分たちも差別者側=加害者側になり得ることを知っていたからである。人種差別主義者を理解不能な怪物として無視するのではなく、コミュニケーション可能な、自分たちと同じ人間として対等に扱い、対決すること。差別主義者を異形の者として切り捨てることは、ある集団や個人を「社会から排除する」という観点から考えれば、差別主義者と同じ態度である。彼らの暴力を否定する激烈な言葉が飛び交うカウンターは、「排除」ではなく、むしろ「包摂」であったと言いたい。自らを加害者側に置く想像力をもつためには、自らの記憶を点検し、目の前で暴力的にふるまう差別主義者と自分との共通点を見出さなくてはならないはずである。

fig. 7|2013年6月30日に新宿で行われた「在日特権を許さない市民の会」による人種差別デモ。手前は差別に抗議するたくさんのカウンター。

[撮影:筆者]

化学者・作家であるプリーモ・レーヴィは『溺れるものと救われるもの』の中で、アウシュヴィッツ゠ビルケナウ強制収容所に抑留されたレーヴィ自身を含めた囚人たち、被害者の中にある加害者への協力と特権を考察している。レーヴィが問題にしたのは、ナチスの加害ではなく、瑕疵なく被害にあった者の中にあった加害行為である。親衛隊によって囚人の中から選別された協力者——収容所の中で非常な権力をもち恐れられた労働部隊の頭領(カポー)や、同胞をガス室に誘導し、死体を処理した特別部隊(ゾンダーコマンド)[fig. 8][fig. 9]、さらにはウッチのゲットーを支配し収容所への移送も実行したユダヤ人長老など——を例に、被害者の中にある「灰色の領域」を浮き彫りにし、加害者を怪物、被害者を無垢な存在とする単純な二項対立ではなく、抑圧される者が抑圧する側にもなり得ることを明解に示した。しかしレーヴィは被害者の中にいた協力者の責任を厳しく追及しながらも、彼らをどのように裁くべきかの判断は停止するべきだという。そのようなレーヴィの姿勢は、私たちが積極的にではないにしても権力と折り合いをつけながら生活する社会的な人間であることを思い出させ、何か大切なものと引き換えに抑圧者から協力を迫られたときに、果たして「灰色の領域」の手前で踏みとどまることができるかどうかを問うている。

fig. 8|クレマトリウムでの焼却作業最終工程 1943年

[撮影:ナチス親衛隊]

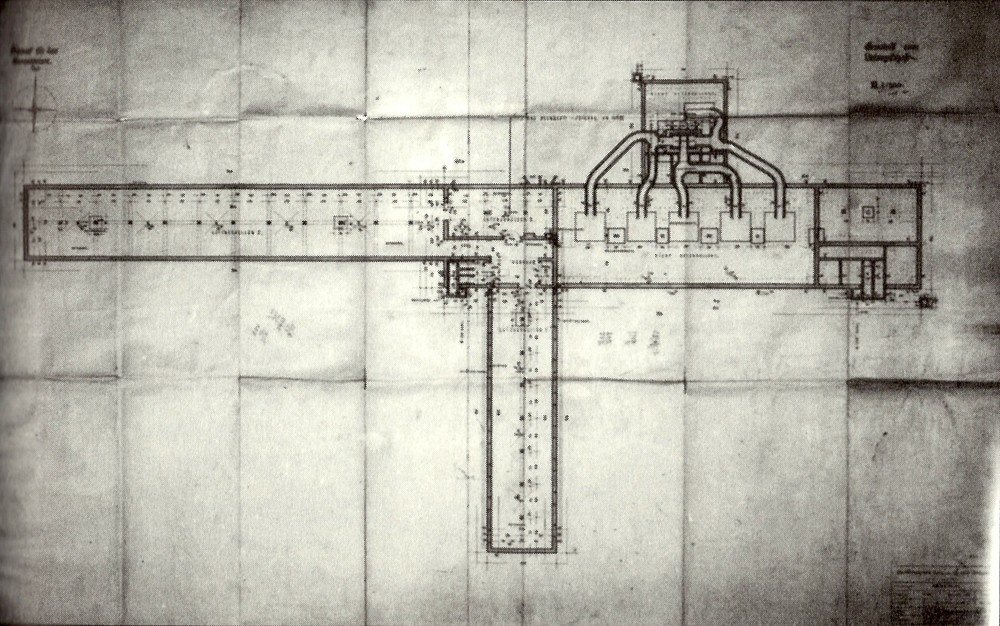

fig. 9|ガス室とクレマトリウムの平面図(1942年1月23日付)

図面右に5基の焼却炉が記載されている。

新大久保にいた人種差別主義者たちを理解するために、抑圧する権力者でしかないナチス親衛隊ではなく、レーヴィが示した「灰色の領域」を念頭において考えたいと思う。新大久保の彼らがもっていた被害者気取りと差別意識の並存は醜悪であり、彼らの脅迫的な主張を容認することは決してできない。けれども、彼らは国家権力にすり寄るが、権力を行使する側ではなく、私たちと同様、行使される側であり、社会制度のひずみによって生活を左右される者たちなのである。だから彼らのような差別主義者を、私たちが写し出される鏡として捉えることができるはずである。その上で、彼らに加害を自覚させ絶えず想起させること。映画『パサジェルカ』において、親衛隊のリザはマルタを媒介にして生起した「恥ずかしさ」を隠蔽してはいたが忘却されることはなく、十数年の時を経て、収容所の記憶を蘇らせる引き金となった。しかしリザは、過去の加害と恥ずかしさをはっきりと結びつけられず、権力者だった自分の認識を変更することはできなかった。私たちの傍らにいる差別主義者に対しては、私が彼らに「恥ずかしさ」を埋め込むための視線を投げかけることができる。そして彼らが自身の中に自分を見返す視線を宿すことができるかどうか。恥ずかしさを憶え、現世とは別の世界があり得ることを信じることができれば、次に犯す加害の手前で踏みとどまることができるかもしれない。

新大久保を練り歩いた人種差別デモは西新宿で解散した。カウンターに参加した人々からの怒号の中、彼らは大勢の機動隊に囲われながら青梅街道をまたぐ歩道橋を渡って帰途につく。私は機動隊にまぎれて歩道橋の柵越しに、1メートルに満たない距離から彼らを見つめた。東京の路上で憎悪をまき散らしていた彼らは一様に下を向き、こちらを見返すことなく黙って階段を登っていった。

別の世界を創出する力

誰もが知っているように芸術作品は、あり得た世界、到来する未来を提示し、まったく別の世界を創出する力を持つ。この力のおかげで、人間は現実の厳しい世の中にあっても希望を保つことができる。それは仮想することにとどまらず、場合によっては、芸術という生産活動そのものが現実に、人間社会を構築するための規範にもなり得る。芸術作品が、社会が目指す方向を提示し、社会の具体的な再構築の一助になる。

しかし芸術作品のこのような力は、社会に対してネガティヴに作用することもある。芸術という名を冠することに問題を隠蔽する力があることは言うに及ばず、それが現実に起こった出来事を歪曲し、否定してしまうこともあり得る。犯罪や社会問題を題材に作品を作った際、「あり得た世界」の提示が結果として、解決せねばならない問題を相対化し、ますます深刻なものにしてしまうこともあるだろう。「人間とは」「社会とは」と、概念を検討し拡張する作業、共同体の再編成を目指し、具体的に行動、あるいは新しい社会モデルの提示を試みる作品もある。このような作品も、人間社会を形成する法や制度、慣習を悪い方向に解釈し改変する場合がある。作家の意図を越えて(もしくは意図通りに)、作家本人もその構成員である、社会のあり方や誤認が浮き彫りになり議論が起これば、観賞者ひいては我々の社会が成熟する機会になる。が、議論を通過した後の成熟した社会で、その作品や作家が存在し続けられるかどうかはまた別の問題である。だとすれば、先の見えない不安定な現在の社会をあからさまに主題とした作品は、制作するべきではないのだろうか。

それでも、世界にある数多の問題を無視できない。国会議事堂や首相官邸の前へ行き声を上げる。震災や原発事故の被災地を支援する。町中で街宣する人種差別主義者に抗議する。ネット上の憎悪表現の削除を要請する。社会を少しでもよくするための行動は、芸術活動と切り離して行う。これはできる。しかし、日々自分が行っている仕事と社会は地続きである。多くの人が歯を食いしばって仕事を続け、仲間や家族に協力を求めながら生活をする。そうして得たお金の中から生活費を捻出し税金や年金を支払う。当然、自分たちの生活を向上させるために支払うわけだが、芸術にしがみついて得たお金が、自分の生きにくい社会の構築に使われているとしたらどうだろうか。自民党へ投票せず、安倍政権の片棒を実際に担がなかったとしても、たとえば自分の貯蓄や年金がクラスター爆弾をつくる企業へ流入されたなら、それは芸術生産が戦争生産になり代わることである。

芸術が「あり得た世界」を提示してくれるのであれば、目の前の世界を見なかったことにもできるかもしれないが、とりあえず素朴に自分の仕事が、どんな些細なことでも社会に影響を与えると意識することから考えてみよう。芸術に関わる私自身がこの社会の構成員である。毎日の書類づくり、事務所の掃除、美術館や企業との打合せ、材料の調達、郵便物の投函……あらゆる作業が、所属する社会を織りなす。そうであるならば、そして芸術も既存の社会を構成する要素であるのなら、芸術の活動と社会を変更する活動はやはり切り離すことができないことになる。日々の小さな行為を漠然と選択しているだけでもそれが社会に反映してしまう。朝起きる/起きない、おやつを食べる/食べない、仕事をする/しない。ひとりひとりの活動が具体的に世界のかたちを変更していくだろう。「共謀罪法案に賛成する」「福島のお米を買う」「人種差別主義者に抗議する」「カウンターを諌める」「この建築を設計する」「この大学に所属する」「この絵を描く」「この場所で発表する」ことも同様である。

私たちは、新たな認識を与えてくれる作品に立ち戻るたび、何度でもその感覚を得る事ができる。芸術作品には認識を変える感覚が保存されている。これは絵画や彫刻、音楽、映画、インスタレーション作品であろうとも、芸術と呼ばれるものがもっている性質のひとつである。作品を感じて即座に認識が変更されることもあるし、時間がかかるかもしれないが、作品に保存された感覚は見る側の精神や身体、ひいては社会が変容していくきっかけ、規範になり得るのではないか。作家の経験の追体験というレベルの先にある、精神や身体の奥底にまで到達する新たな認識と感覚の拡張。作品のモチーフとなった特定の事物や出来事に感情移入したり、色彩や材料となっている物質に感覚を沿わせたりするレベルではなく、それらの対象を見出す前にある、私たちの認識の基底面から変更を促す作品。作品が見ている者を取り込み、取り囲み、見ている側と対象の境界を意識する必要がなくなる次元が訪れる。そこではモチーフや作品そのものを人間が解釈するという関係ではなくて、対象として捉えていた作品がいつしか見ている側の認識を変更し、見ている者は別の世界の存在を感得してしまう。いや芸術作品を感じる以前の世界とは別の世界を生きることになるだろう。

(*1)『パサジェルカ』は、Post Studiumで開講されているぱくきょんみ先生のゼミ「映画の襞をたくしあげて」で取り上げられた。ショア(ホロコースト)に関わるいくつかの映画とともに紹介され、本稿を書くきっかけのひとつとなった。

(*2)本稿執筆中に発表された、岡﨑乾二郎先生のアンジェイ・ワイダ『残像』についての評論「《残像》としての世界」(『残像』パンフレット、岩波ホール、2017年)にも示唆を得た。あせてお読みいただきたい。

[画像引用元]

fig1、fig4、fig5 映画『パサジェルカ』より

fig2、fig3、fig6、fig8、fig9 新訂増補版『アウシュヴィッツ博物館案内』中谷剛 凱風社 2012年 参考:アウシュヴィッツ・ビルケナウ博物館

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?