大地の芸術祭|2泊3日の過ごし方・実体験報告

里海の瀬戸内、里山の越後妻有。

芸術祭として有名な2つの芸術祭。

今回ご紹介するのは越後妻有「大地の芸術祭」。

会期は4月29日~11月13日。

春から秋にかけて、いい意味でだらだらとやってくれていて、壮大な里山の中を感染回避を考えながら回ることができるのでおすすめです。

旅とアート。ときどきグルメ。

里山の芸術祭、2泊3日の実体験をご報告します。

ひとつだけ。

火曜日と水曜日は定休であることには要注意。

でも恒久展示で無料の屋外作品は観れるので、定休をうまく使えば、混雑を避けて上手な日程を組めるかもしれません。

いずれにしろそうかんたんに全部観れるわけではないので、興味をひいた作品、好きな作家さん、食べたいグルメ(これ大事)などをピックアップして、旅とアートを組み合わせるのがよいかもしれません。

写真がたくさんあるのでネタバレ注意ですが、写真で見るのと、現地で体験するのはまったく違う体験なので、参考にしていただければよいでしょう。

・2泊3日

・乗用車利用

・六日町のビジネスホテルに宿泊

・2人

以上が、今回の旅の基本条件。

大地の芸術祭は、越後妻有の旧市町村となる6つのエリアに分けて作品を整理して展示しています。

基本的な旅プランを考えるには、エリアごとの目玉の展示や街の個性をベースに考えるのがよいかもしれません。

ぼくたちは、まず「川西エリア」を目指しました。

〈1日目〉

初日は移動もあるし、ゆるゆるに過ごすイメージで、最初に訪問したのは「川西エリア」。

里山の自然に包まれた1日。

[里山アートどうぶつ園ーどうぶつたちのソーシャルディスタンス]

「動物たちは当たり前のようにソーシャルディスタンスを知り尽くしている」ということを表現した作品群。

25名の若手作家によって生まれた動物たちが広い公園に点在しています。

コロナとは無縁な爽快感。

おにぎり持ってくるのがよいかも。

[大地を縫う]

ガイドブックなどをみて、来たかった作品。

棚田の脇道、窪地上空に下がった作品は「かつての段丘面」を再現している配列。

大地の芸術祭では、こうした「過去の記憶」を可視化する作品が多く、興味深いです。

[絵本と木の実の美術館]

田島征三による「生きもののケハイのする美術館」。

2009年開催からある廃校となった小学校を活用した展示。

ケハイどころか、廃校のそこらじゅうを「生きもの」が占拠していて「生きものまみれ」。笑。

ビオトープも作られていて、愛、記憶、畏怖など生き物への感情に溢れた展示。

科学と学習とかもらった記憶。

[ビルズクラウド]

絵本と木の実の美術館のちょっと奥の古民家。

ここ、ぜひぜひ行ってください。

十日町市の吉田地区にある「実在の家屋」を撮影してつくったライトボックスが、集落の高低差を活かして吊るされている。

吉田地区の暮らしがリアルに伝わってくる。

というわけで、スタッフさんの住んでいる家まで教えてもらって。

楽しい時間、理解を深める時間を過ごしました。

初日、終了。

2日目は、パワフルに歩き回る1日。

〈2日目〉

2日目の日程は「松代城」登山。

あんがい知られていないかもしれないんだけど、「農舞台」から山頂近くまでシャトルバスが出ているので、行きは一気に山頂の松代城へ。

帰りは徒歩でアートを見ながらゆるゆる下山というのがおすすめです。

自信のない人は、農舞台からのシャトルバスで近くまで行くのがいいよ。

松代地区を見渡せる山頂の松代城。

もともと城があったわけではなくて、上杉謙信が「狼煙台」として使っていた場所に、ふるさと創成金で城を建て(ちゃった)たらしい...。

そうか、上杉謙信はこうやって戦場の動きを見極めていたのか...。

ともあれ昭和につくられた城は、今では芸術祭の重要なポイントになっています。

[憧れの眺望]

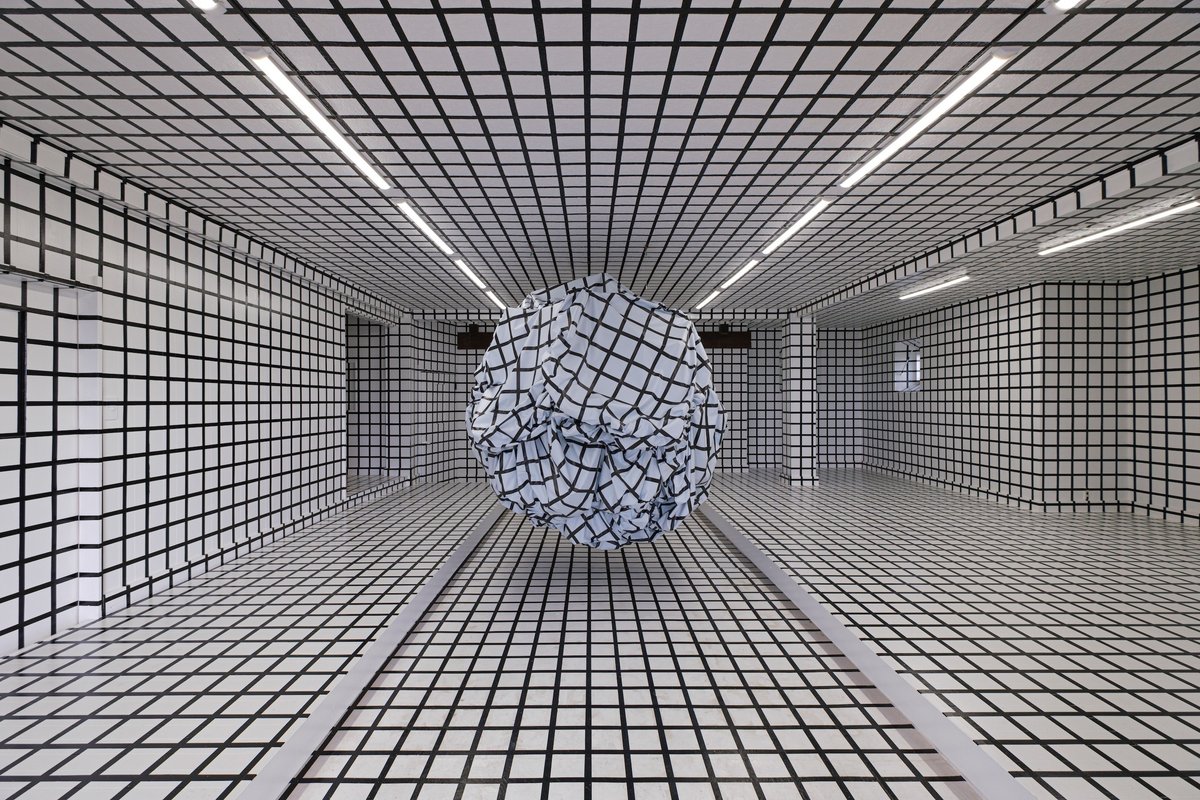

松代城のエントランスで出迎えてくれる白と黒の作品。

左奥の入り口から松代城の中へ。

[樂聚第]

金の茶室。

城を訪れた来客へのおもてなし。

[脱皮する時]

日大芸術学部による「脱皮シリーズ」(ぼくが勝手に名付けました)。

たしか最初は2006年の「脱皮の家」。

以来、彫刻刀で彫られて脱皮している作品が越後妻有には複数あります。

好きです。

靴脱いで歩くときもちいい。

松代城を観た後は、ゆるゆると下山します。

[人生のアーチ]

旧ソ連(現ウクライナ)出身のアーチスト カバコフ夫妻が、人生の段階を視覚化した作品。

彼らは今、何を想い、どんな人生を送っているのだろうか...。

[手をたずさえる塔]

[手をたずさえる船]

こちらもカバコフの作品。

多様性をこえて共生することをシンボル化した「手をたずさえる塔」。

その中には世界中の子どもたちが描いた絵を帆にした船が展示されている。

おもわず、空を見上げる。

[○△□の塔と赤とんぼ]

[リバース・シティー]

視界の先、山の麓に赤とんぼと色鉛筆が見えてきた。

トンボ鉛筆かよ、とツッコミを入れながら近づく。

青空に大きく羽ばたく里山の赤とんぼ。

青い空、白い雲、赤いとんぼ。

いい天気!

カラフルな色鉛筆。

色鉛筆には世界中の国、都市の名前が刻んである。

そうだ、色鉛筆は多様性の象徴なのだ。

国や都市の名前が刻まれた色鉛筆。

こちらを攻め立てているようにも見える。複雑な感情。

2時間くらいかけてゆっくりと下山。

農舞台にたどり着く。

[棚田]

今では越後妻有の象徴「棚田」。

棚田の理解を深める文章と農作業をする人で、土地の理解が深まる。

こちらもカバコフの作品。

[アーティストの図書館]

農舞台の中には、カバコフの展示が複数あります。

この図書館ではカバコフにまつわる書籍が読めます。

こうしてカバコフの作品に多く触れて、作家への興味がさらに増しました。

[花咲ける妻有]

2012年には公式ガイドブックの表紙を飾った草間彌生さんの作品。

色褪せないビビッドなカラー。

そろそろ新作つくってくれないかなー。無理かなー、92歳。

朝から登山して疲れ切ったので、ランチタイムは十日町の拠点「MonET(モネ)」に移動。

カフェで妻有バーガーをほおばりながら中庭の[霧神楽]を鑑賞。

最高かよ。

[霧神楽]

中庭の大きな水盤には定期的に霧が発生。

こどもたちは大喜びで霧の中を徘徊します。

ランチタイムの後は「MonET(モネ)」の館内展示をゆっくり鑑賞。

[16本のロープ]

こちらもカバコフ。

カバコフが「自分が属している社会とそこに暮らす人々の記憶」として記録したなにげない日常会話と日常の小さなゴミが16本のロープに吊るされている。

[Force]

黒いシリコーンオイルの線が、重力で落下する。

これは、まさに名和晃平ワールド。

いったいどうなってるんだろ…

[movements]

ひとつひとつの針が動いてる無数の小さな時計が、ムクドリのように群れている。

個の小さな動きとコミュニティ(集団)の大きな動きがシンクロする。

とても考えさせられる作品。

ぼくたちの時計は15時を回っている。

展示は17時まで。

最後に、ジミー・リャオ(台湾)の作品2点を観ることにしました。

[Kiss&Goodbye(土市駅)]

[Kiss&Goodbye(越後水沢駅)]

ジミー・リャオは台湾のアーティスト。

この作品は「越後妻有を舞台にした絵本」をテーマとした展示で、飯山線の2駅の駅前シンボルになっています。

ぼくは台湾好きでもあるのですが、この人の作品、色や絵のタッチを見ているとまさに「台湾らしい」やさしさを感じます。なぜだろう。

夕暮れが迫ってきた。

ジミー・リャオの世界。

越後水沢駅の小さな駅舎の脇には休憩所もあって、運が良ければお茶をいただけますよ。

ボランティアスタッフの方によれば、2mの雪が積もる冬は展示品を移動したり養生したりして維持しているらしいです。

リャオさんとバーベキューした思い出など、いろいろなお話をお聞きできました。

というわけで、ジミー・リャオさんのよもやま話で2日目は終了。

すんごいたくさん回った1日でした。

疲れて爆睡した2日目。

最終日は、朝がけで清津峡渓谷トンネルに向かいます。

インスタ映えすることもあり、大人気の清津峡渓谷トンネル。

駐車場は複数ありますが、トンネルに近い場所から埋まっていき、どんどん遠くになってしまうので、やっぱり朝一番に出かけるのがおすすめ。

[清津峡渓谷トンネル]

日本三大渓谷と呼ばれているようです、清津峡。

タモリが泣いて喜びそうな柱状節理。

ながーーーーいトンネルを抜けると、夢の世界が待っていました。

[越後妻有清津倉庫美術館 SoKo]

清津峡渓谷トンネルに行ったら、ほんのちょっと先なのでぜひぜひ立ち寄って欲しい場所。

廃校になった清津峡小学校をコンバージョンした美術館。

期間中は大地の芸術祭に参加しているアーティストの多様な作品を展示する企画展を開催中です。

[TODO]

作品名メモるの忘れました。

館内に点在しているTODOさんの作品。

吸い込まれる...

[プールの底に]

今回最後に観たのはこの作品。

翼のはえた黄色いピアノ。

ピアノを弾いた人の音は、ピアノから生えた木の枝に結び付けられていく。

遅くに帰ると関越が混んじゃうので、最終日はへぎそば食べて早めに帰りました。

コメントは公式ガイドブックを参考にして、自分の感想を足しました。

これだけ回っても氷山の一角。

観てない作品まだまだあります...。

何回観ても素敵な恒久展示、2022の新作。

あ、光の館に行きそびれた...、ボルタンスキーも観てない...。

・鑑賞マナー、感染回避マナーを守りましょう。

・行き交う人に「こんにちわー」と挨拶してみんなで楽しみましょう。

・ボランティアスタッフのみなさんに、作品のエピソードを根掘り葉掘りお聞きしましょう。

神楽南蛮のおにぎりがおすすめです。

そして、最後に。

「MonET(モネ)」で出会った、ロシアの作家エカテリーナ・ムロムツェワさんの作品。

[Women in black|戦争に反対して黒衣を着る女性たち]

ロシアのさまざまな都市で行われた、女性たちによる「ウクライナ侵攻への抗議活動」に対する敬意を表現した作品。

秋にまた行く予定。

では、また。

サポート、ありがとうございます! 撮影してきて欲しい場所などあればリクエストください。 飛んでいけるところなら、できるかぎり飛んでいきます♪