日本の人口は何人ですか?

回答

日本の総人口は1億24百万人おり、少子高齢化と人口減少の局面にあります。今後の政府や自治体、企業の施策による影響があるものの、将来的には東京一極集中の加速が予測されています。

ポイント

少子高齢化社会と大都市圏への移動

将来的には東京一極集中が加速

人口動態に影響を与える自治体や企業などの取組み

ポイント解説

1. 少子高齢化社会と生産年齢人口の減少

2023年末に総務省統計局が公表した資料によると、2023年7月時点で、日本の総人口は1.24億人、前年同月(2022年7月)と比べると60万人の減少(▲0.49%)と発表されています。

5歳未満:1,428万人、前年同月比 ▲30万人(▲2.11%)

15~64歳:7,401万人、前年同月比 ▲26万人(▲0.36%)

65歳以上:3,622万人、前年同月比 ▲3万人(▲0.09%)

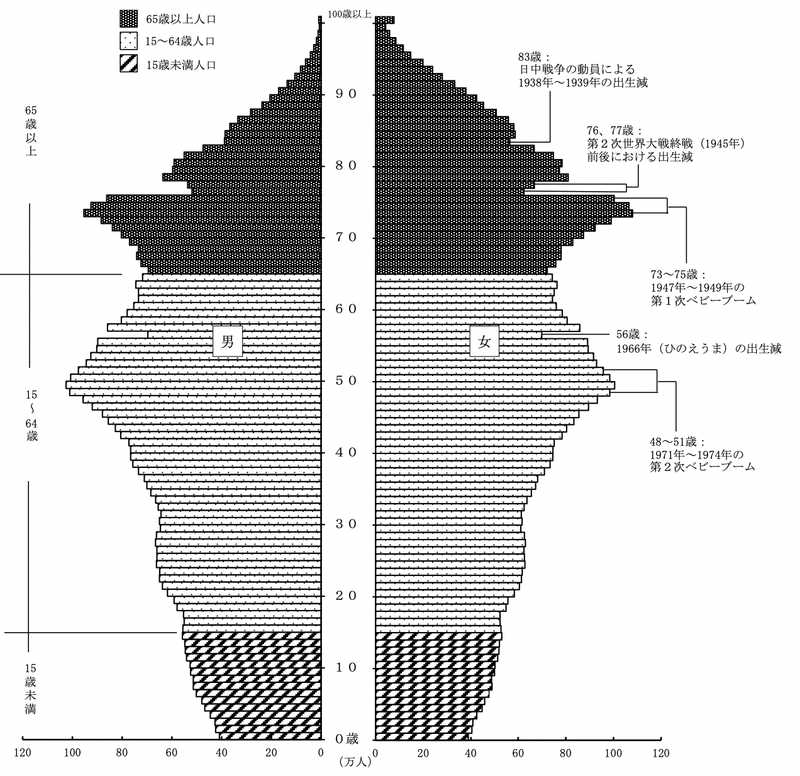

うち、75歳以上は1,991万人、前年同月比 +75万人(+3.94%)

つまり、年齢層が低いほど減少率が高いことから、日本は少子高齢化の真っ只中にあるといえます。15歳から64歳は生産年齢人口と呼ばれており、各分野における生産活動の中心的な役割を担うのですが、この年齢層に属する方々が減っており、今後もこのトレンドは続くことが確実です。日本の人口ピラミッドは、戦後の第1次ベビーブーム世代(団塊の世代)の子供たちである第2次ベビーブーム世代(団塊ジュニア)をピークに出生数は減少傾向です。

人口の増減要因は社会動態と自然動態と2つに分解できます。

社会動態とは、一定期間における転入と転出による動きのことです。日本国籍の方については海外滞在期間が3か月以内、外国籍の方については国内滞在期間が3か月以内の方々を除きます。就業や留学を目的とした国際移動はどこの国でもあることで、他国においては移民が人口増減に強く影響している国もあります。

自然動態とは、一定期間における出生・死亡に伴う動きをいいます。

日本全体の人口動態は、下記資料にあるとおり、ここ数年、海外からの流入により社会増が発生しているものの、それを大きく上回る自然減が起きているため、全体で人口減少が進行しているという状況です。

では、日本国内ではどのような人の動きが起きているのでしょうか?

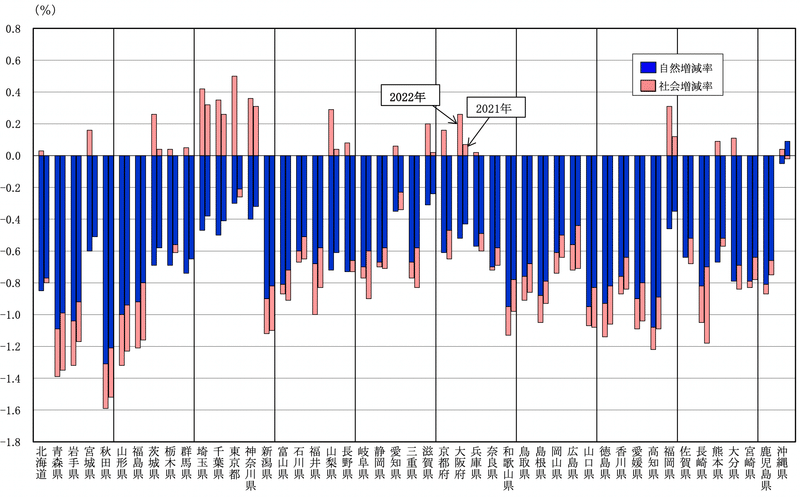

都道府県別の人口動態を見てみます。2021年と2022年における前年比較を下図で示していますが、一言でいうと、全ての都道府県で自然減となっているものの、都市部のみで社会増が発生していることから、日本国内では大都市部へ人が移動している状況です。逆にいうと、地方都市の衰退を進行させる動きともいえるわけです。国内大都市部における社会増は海外と他県からの人口流入であることから、国籍に関係なくすべての人にとって魅力的なまちづくりが重要な施策となります。

大分県では他国から海外留学生が流入しており、福岡県ではスタートアップ施策など産業振興で若者が流入するなど、自治体や地元の方々の取組みが人口動態を左右しています。

2.将来的には東京一極集中が加速

日本国内では、江戸時代まで30百万人台で推移しており、明治維新以降に人口増加が始まりました。長期的には国内の人口は増え続けてきたわけです。人口ピラミッドは、2回のベビーブーム期が起きていることから、1950年から2020年にかけて富士型からつぼ型へ移り変わりました。人口減少の局面ではあるものの、1950年までは80百万人台であることを考えると、この2回のベビーブームにより急速に膨らんだということです。

今後の国内人口はどうなるのでしょうか?2050年までの動きを見てみます。

2023年末、国立社会保障・人口問題研究所が2050年までの「地域別将来推計人口」を発表しました。当然、想定していないような理由で人口増減が発生するため、あくまでも現段階での将来シナリオです。2050年までの国内の動きは次の3点に集約されています。

2040年から東京を含む全ての都道府県で人口減少

(2020年1.26億人→2050年1.04億人)総人口に占める年齢別の割合は高齢化傾向

14歳未満(2020年11.9%→2050年9.9%)

15-64歳(2020年59.5%→2050年52.9%)

65歳以上(2020年28.6%→2050年37.1%)東京圏(東京、埼玉、千葉、神奈川)の総人口が全国の総人口に占める割合が増大(2020年29.3%→2050年33.7%)

当報告書の中では、地方の人口減少と高齢化が同時並行で進行する一方で、東京への人口一極集中が加速すると分析されているわけです。

そもそも、なぜ東京一極集中と地方の過疎化が進んでいるのでしょうか?

内閣府によると、東日本において東京圏への労働人口流入は男性よりも女性の方が多いということが報告されています。東京一極集中の理由を考える上では、自分にとって魅力的な土地へ人は移動することを認識しなければなりません。

下記の資料に示されていますが、アンコンシャスバイアスと呼ばれる、「この人はこの属性から考えてこうあるべきである」という勝手な思い込みを、特に地方で暮らす女性がネガティブに捉えていることから、自己実現を望む若い女性を中心に地方から東京圏への流出が続いていることが指摘されています。これは、関西では大阪へ、九州では福岡へという流れもあることから、若い世代が自分達が暮らす街を選択する際には、都市部における多様な価値観がとても魅力的に映り、選択の重要な判断材料になっていることが伺えます。実際に労働人口は東京圏と近畿のみで増加しているわけです。

また、地方ほど労働需給のミスマッチ率が高いことも指摘されています。都会であるほど職業選択の幅が広がることからミスマッチ率も少なくなります。「ネットワーク効果」と呼ばれる現象がありますが、これはSNSや電話などのサービスにおいて、利用者が増えれば増えるほどサービスの利便性が高まる現象です。これと同じように、人が集まれば集まるほど、遊ぶ場所、買い物場所、働く場所などの選択肢が増えて、その街で暮らし人にとってはより快適になるわけです。人は人が集まるところに集まります。

結果的に、この東京一極集中は地方での産業空洞化や家族形成を難しくしている大きな理由であると考えられています。

3. 人口動態に影響を与える自治体や企業などの取組み

そもそも適正な人口規模はどれほどか?東京一極集中はダメなのか?優秀な人間を東京に送り込み日本を成長させるべきでは?など様々な疑問があります。

これらの答えは、国、自治体、企業、個人など置かれた立場により考え方が異なるでしょう。東京都は東京に人が集まることを望むでしょうし、地方都市はそうは考えないでしょう。個人は価値観に照らし合わせて自らの居住地を選択しています。

国全体で考えるとどうでしょうか。短期的には、観光立国や資産運用立国という国家戦略を掲げていることから、首都である東京経済の活性化も重要なことですし、地方産業や伝統文化の衰退も望ましいことではありません。長期的な展望については、2024年1月、有識者で構成される人口戦略会議が「人口ビジョン2100」を策定し、将来的な人口構成の中間報告を行いました。このまま無策だと2100年に63百万人にまで半減し、高齢化率が40%にも達するとされていることから、望ましい経済成長率やGDPを踏まえると、2100年に80百万人(高齢化率30%)で推移することが妥当であると提言しています。当報告書の中では、東京での通勤や通学、日常の生活は時間的、金銭的な負担も大きく、人口減少の歯止めを考える上では「多極集住型」の国土づくりを目指すべきであり、東京一極集中は是正すべきとの考えが示されています。

ここまで述べてきた人口動態や課題については、いかに地方都市の自治体や企業が取り組むか、またそこに暮らす人たちがどのように考えるか、各々の行動や価値観に委ねられていると言えるでしょう。

先に述べたように、地方都市への定住化を推進するのであれば、若者にとって魅力的に映るような街づくりが求められています。自治体と企業においては、女性活躍や職場の意識改革が進んでおり、出産・子育て期を挟んだ女性のキャリア継続の難しさという課題に対しても、家事支援サービスの普及や男性の参画など女性の負担軽減を図る取組みが活発になってきています。誰もが自己実現できる環境を整備していくことが重要ということです。

また、生産年齢人口の減少から働き手が確保できなくなるため、業務タスクを機械化するための省力化投資が活発になりそうです。日本銀行の調査では、人手不足の課題を抱える企業は人手不足に対応するために積極的な投資を行う傾向にあることが報告されています。デジタル化により人から機械へシフトさせることが狙いです。地方ほど人手不足が悩ましいため、省力化投資は一段とギアをあげていくことなのでしょう。だたし、単にデジタル化を進めることで人手不足が解消されるわけではなく、同時にソフトウェア等を使いこなせる高スキル人材が必要です。こうした人材を供給できるようになると、人手不足の中でも持続的な経営を行うことができることになります。人材教育も重要な施策と考えるべきでしょう。

また、高度経済成長期における投資も多いことから、既存の事業や償却済み設備をどうするか考えるタイミングでもあります。設備を維持していくための取替・更新投資を行うか、もしくはこのタイミングで新しい分野への成長投資に切替えるか、取捨選択を迫られる場面が増えることになります。何も考えずに維持していくのではなく、マクロ環境を加味した投資判断を行うべきです。

デジタル化は地方都市にとっては好機です。リモートワークなどの働き方改革が実現できますが、なんといっても情報格差をなくすことができたという点です。地方都市でも海外企業や東京にある企業とオンラインで仕事を進めることができるようになりました。インターネットが無い時代は、東京に人や情報が集まっていたため、物理的に東京に優位性がありましたが。現代はどこにいてもほぼ同じレベルの情報を享受できるようになり、東京のみが海外へのゲートウェイであるというイメージは変わりました。AI化により翻訳機能も充実してきています。海外とのやりとりもICTを活用して地方都市から直接できる時代です。SNSやネットショップでは未進出エリアへの進出によりマーケット拡大の動きも活発化しています。

〈参考〉

総務省統計局 人口推計(2023年12月20日公表)

https://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html総務省統計局 人口推計(2022年(令和4年)10月1日現在)

https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2022np/index.html#a05k01-a国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口(2023年推計)

https://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson23/t-page.asp総務省 統計ダッシュボード

https://dashboard.e-stat.go.jp/worldMap?screenCode=00580内閣府 地域の経済2023(令和5年12月27日)

https://www5.cao.go.jp/keizai3/whitepaper.html#chiiki日本銀行 日銀レビュー「人口動態の変化が中長期的な設備投資に与える影響」(2023年12月28日)

https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/rev_2023/rev23j13.htm人口戦略会議「人口ビジョン2100」

https://www.hit-north.or.jp/information/2024/01/09/1927/

あとがき

人口について議論が活発に行われるようになりました。すべての人にとって暮らしやすい環境を考えることが重要です。